1981年松花江下游冰壩凌汛分析

蔡天鶴

(佳木斯水文局,黑龍江佳木斯154002)

1 冰壩凌汛過程

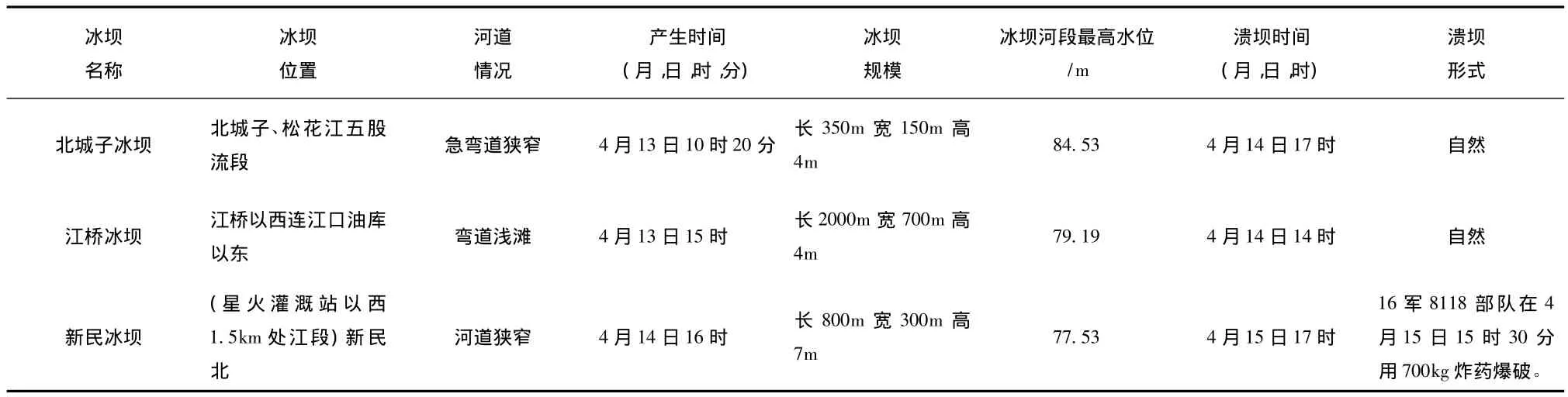

1981年4月在松花江下游區依蘭至富錦總長近300 km江段上,發生了建國以來較為罕見的冰壩凌汛。該年4月5日—19日,在依蘭至富錦江段上出現冰壩16處,高約6~13 m,橫跨斷面600~2 000 m。依蘭水文站斷面于4月5日解凍,在5—7日,依蘭縣的寶興、哈蜚、舒樂、宏克利相繼形成冰壩;4月13日在佳木斯南城子、北城子、郊區永安、大來形成冰壩;4月14日又在佳木斯四合、鐵路橋、新民形成冰壩;4月15日—16日于樺川縣星火、萬里河、對通、么通形成冰壩;4月18日—19日在富錦的圖斯克形成冰壩。除這些大型的冰壩外,在個別彎道、淺灘處形成了數處小型冰壩。因當時條件所限,對冰壩過程無觀測數據,僅對在佳木斯市上、下游的幾處小型冰壩、冰塞進行了調查測量,冰壩特征見表1,冰壩形成的河段位置見圖1。

表1 1981年部份河段冰壩情況調查表

圖1 依蘭至富錦段冰壩位置圖

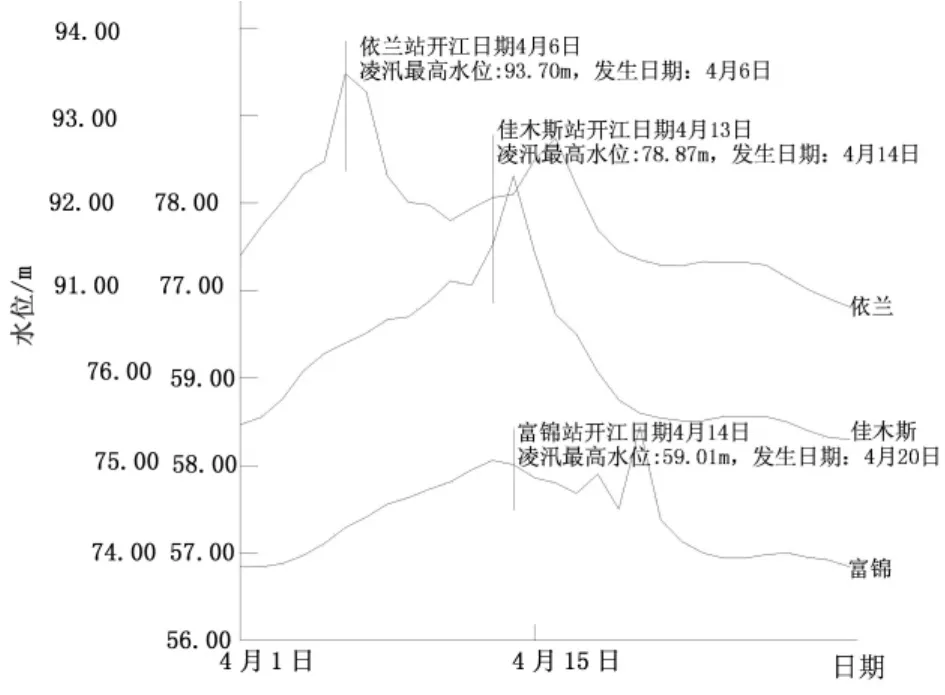

圖2 1981年依蘭、佳木斯、富錦冰壩期水位過程線

從依蘭至富錦近300 km的河段,具有平原性河流特性,冰蓋受熱滯后強度大,又屬典型倒開江,屬冰壩多發河段,歷年大型冰壩和串聯型冰壩多發生在該河段,1973年卡疊冰壩8處。1981年冰壩水位過程如圖2。

由圖2可見,冰壩凌汛過程為,4月1日依蘭站水位起漲,4月6日出現凌峰。佳木斯4月14日出現凌峰,上下站79 km,時間相差192 h。而富錦站4月17日出現凌峰,與佳木斯相距210 km,時間差72 h。可見區間多處冰壩的存在,改變了洪水的形狀和傳播時間。從4月6日依蘭站第一道冰壩的形成,到4月20日富錦最高水位回落歷時14 d。

2 冰壩凌汛災害

1981年由于冰壩數量多,形成河段距離長,水位變幅大,災害較為嚴重。從4月6日依蘭冰壩起,至4月20日富錦站洪水暢通,在16 d的時間里,冰壩滾動式向下游發展,災害隨之向下游沿江擴大。在佳木斯附近有佳木斯北岸的青年農場、江南造船廠區被大水淹沒。巨大的冰排把停靠在岸邊的大型貨船撞毀,將水泥澆灌的石壩掀開,未能撤離的少數抽水設備也被沖毀,據佳木斯市志記載:“這次凌汛淹沒農田4萬畝,沖倒房屋17間,柳樹島上400多名村民被洪水圍困,情況危急,農民在直升飛機的救援下撤出”。

3 冰壩成因

松花江下游基本流經平原區,河道具有平原區河流的特點,河道紊亂,比降落差大,寬窄、深淺變化不一,具有阻塞冰排,影響水流的急彎、曲折、沙洲、串溝等特征河道。加上每年冰蓋受熱滯后,冰蓋強度大,倒開江等,具備了形成冰壩的先決條件。

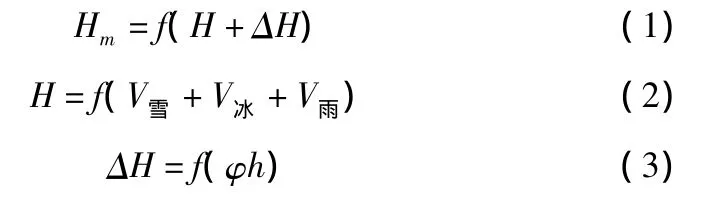

根據文獻[1],河流冰壩凌汛形成的疊加組合機制和冰壩壅水高度的水熱平衡條件,可將冰壩最高水位表示為:

式中:Hm為冰壩最高水位;H為無冰凌卡塞條件下最高水位; V雪、V冰、V雨分別為融雪、融冰和降雨徑流量;ΔH為受冰凌卡塞壅水的附加水位;φh為臨介冰蓋強度和厚度。

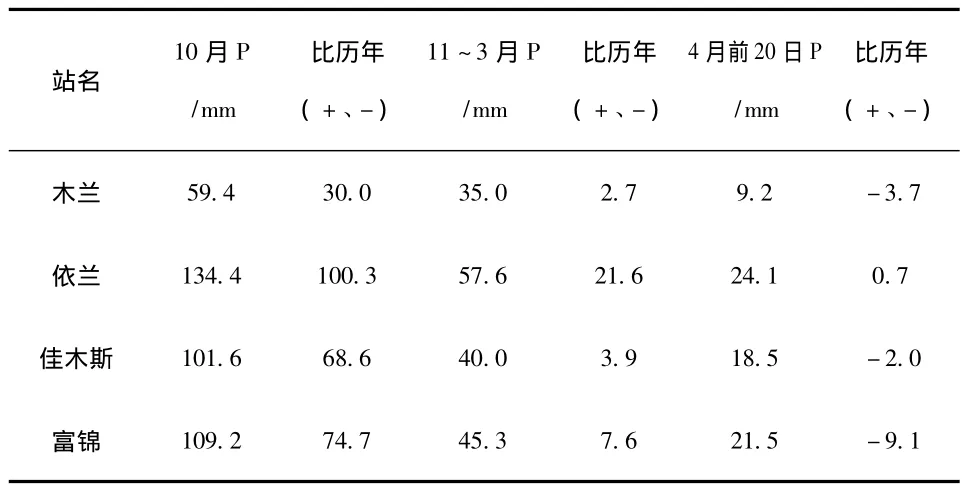

上式說明,冰壩最高水位決定于河槽徑流量、蓄冰量、冬季積雪水量和解凍期降水量,以及臨介冰蓋強度。按(1)~(3)式分析,1981年冰壩期凌汛的因素都較為突出。以前期及冬春降雨量計,其中前年10月份降水突出偏大,流域平均雨量比歷年偏大2~3倍,其中流域內沈加營、七里二、四平山、一面坡、依蘭等站達到110~134 mm,比歷年偏大3倍,為歷史少有。冬季11—3月和4月開江期降雨也相對偏多,見表2。

表2 冬春降水量比較表

由于前期降水偏多,封江水位明顯高于歷年。見表3。

表3 松花江1980年封江水位比較表

封江水位決定冬季結冰量。封江水位高水面寬闊,結冰面積大,河槽凍結水量多,為冰壩的形成具備了充足的冰源。1980年封江時,水位比歷年高出1.0~1.5 m,水面寬比正常平均增加150~160 m,由此可見河槽結冰水面遠大于歷年。

另外,開江期氣溫在一度低于0℃的情況下,從4月2日起氣溫突然回升0℃以上達10~15℃,比歷年平均高出5℃左右。氣溫急劇回升,促成積雪和河冰融化,在上游形成凌峰。冰凌洪水在演進中促成以水流動力為主的“武”開江和倒開江,依蘭站4月6日開江,比歷年平均早6 d。依蘭開江日期比佳木斯早7 d,比富錦早8 d。上游洪水受未解體冰蓋阻塞而節節卡塞形成冰壩。與此同時,松花江區間支流湯旺河、倭肯河、牡丹江、松木河、音達木河等相繼開江,河水出槽,部份河段漫堤,區間水量的匯入,增加了松花江冰壩凌汛的劇烈性。

4 結語

本文在分析1981年冰壩的凌汛過程和特點的基礎上,分析了影響冰壩的水熱條件,統計分析了開江期降水量,封江水位和氣溫變化。揭示了冰壩凌汛的物理成因關系。

[1] 肖迪芳,劉之平,郭軍,李桂芬,等.嫩江上游冰壩凌汛的計算和預報[J].冰川凍土,2003,25(增刊12):273-278.

[2] 楊廣云,劉曉鳳,肖迪芳.松花江下游冰壩研究[G].國際冰工程學會(日本)論文匯編,2006.