例談高中地理 “互動-生成”教學模式的實施

浙江省麗水中學(323000) 徐偉軍

例談高中地理 “互動-生成”教學模式的實施

浙江省麗水中學(323000) 徐偉軍

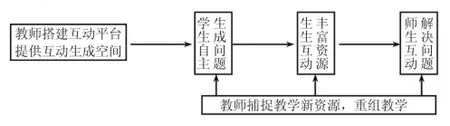

“互動-生成教學模式”是指實施課堂教學過程中,教師“教”和學生“學”兩個過程互相作用的整體性動態過程。其內涵表現為教師的主導施教和學生的主體認識相輔相成的課堂活動過程,即“教”和“學”之間相互聯系,相互促進,有序發展,不斷生成的整體性活動。互動式教學呈現一種開放狀態,其交互形式如下圖所示:

一、搭建有效的互動平臺是基礎

互動交流要有平臺,而師生、生生間關系的平等是搭建這一平臺的前提,教師與學生、學生與學生之間不論是知識水平,還是思維過程等等都存在著明顯的差異,認識到這種差異,是正確建立“平等關系”的關鍵。搭建有效的互動平臺要注意:

1.學會傾聽

主要表現在耐心,不隨便打斷對方,不爭吵;積極響應,認真思考,通過點頭、微笑、提問、解析、安撫、意譯等方式作積極反應和意見反饋;全神貫注,目不斜視,注意力集中;有時作必要的記錄等。

2.學會表達

主要表現在學會作有準備的發言,自由、大方、不緊張、不膽怯;學會明晰、正確地表達自己的想法,說普通話,音量適度,口齒清楚,語言流暢;學會真誠、坦然地表達,表現真實的自我;學會有策略地表達,注意看對象、身份、場合,說話得體,具有藝術性。

3.轉換角色

當教師提出問題,師生間、生生間展開互動交流之時,教師要充分發揮“信息重組者”、“學習指導者”等作用,充當活動信息向教學資源轉化的“催化劑”。教師還要善于展現學生獨特的思維和良好的學習方法,并加以放大和轉化,以生成新的教學資源。

二、設計具有互動空間的問題是關鍵

互動-生成教學模式中運作的核心是“問題”,而“問題”應有值得探討的內容,不能是空泛的,問答的內容也不應局限于認知性的問題。在課堂教學中,我們發現很多問題的提出其思維含量或智力價值不高,多是將課本的知識陳述轉換成問題形式,答案就是課本中現成的文字。這樣的問答缺少思維的挑戰和思考的深度,使學生學習的體驗單調乏味,師生都難以感受到學習的樂趣。

案例1:請同學們閱讀“地球公轉軌道示意圖”,分小組討論,并回答下列問題。

(1)地球處在公轉軌道的什么位置?

(2)太陽在這個軌道的什么地方?

(3)地球在公轉過程中,距離太陽的遠近有什么變化?

案例2:請同學們閱讀“地球公轉軌道示意圖”,分小組討論,并回答下列問題。

(1)描述地球公轉的軌道特征。

(2)為什么會出現近日點和遠日點之分?

(3)地表氣溫的高低與近日點、遠日點有關嗎?

上述兩則案例是對同樣的學習內容所進行的不同教學設計,很明顯案例1所提出的問題其思維含量不高,師生間難以形成真正的有效互動-生成。而案例2則需要通過讀圖、分析、判斷、推理等一系列思維活動才能將問題真正有效地解決,尤其是第3問“地表氣溫的高低與近日點、遠日點有關嗎?”,學生能感受到冬夏有氣溫高低,通過觀察判斷出地球有近日、遠日之分,但兩者是否存在內在的聯系,對學生的地理思維能力、邏輯推理能力就有很高的要求,而且為后面“太陽高度”的學習埋下了伏筆,激勵著學生去不斷地探索,真正為互動交流提供了空間。

由此可見,問題必須具備兩個條件才能為互動交流提供空間。其一,問題本身能激活學生的內在動機,即問題具有“挑戰性”。其二,問題的初始狀態與目標狀態間的缺失能夠彌補,且彌補的內容是開放發散性的,彌補的結果是使學生的認知結構出現量變或質變。

三、形成有效的生成與創造是目標

建立在師生互動——生成基礎上的教學活動,其功能已超越了單純意義的傳輸,更具有重新建構和生成意義的功能,因而是生成與創造的教學,它使教師與學生的創造性得到充分的發揮,它的目標不是單純指向學生知識的被動獲取,而是指向師生雙方個性、創造性的發揮,師生雙方知、情、意、行各方面的共同發展。

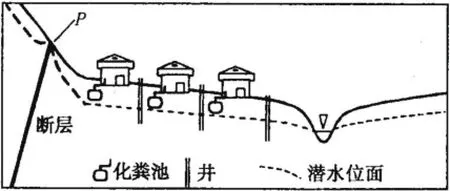

例如下圖為江南丘陵某縣城的一個臨河的住宅小區示意圖。討論圖中最需改進的環節是:

A.使用化糞池處理生活污水;

B.打井取水;

C.房屋間距太小;

D.缺少綠化建設。

通過分組討論,同學們對該小區最急需改進是A問題還是B問題,爭議較大。產生這一問題的原因在于部分學生難以對圖中所提供的信息進行有效的提取、分析、綜合和比較,同時在分析問題時因果關系不明。通過教師的點撥,理清化糞池與打井取水的相關性分析后,學生才得以作出了正確的選擇。在此基礎上進一步拓展,在當前我國加快城市化建設的步伐中,我們應該如何加強住宅小區的建設,在建設過程中我們應該注意些什么問題,同時學生通過教師的引導,指出圖示地區可能隱藏怎樣的地質災害等等。

通過這樣的教學,學生不僅僅提高了對圖表信息的分析、處理能力,而且對其今后在社會活動過程中,針對某些社會問題能作出一個較為客觀的、全面的、理性的評價。

四、準確把握新教材特點是保證

在現行的高中地理新教材中,每一課后面都設有“活動”的內容,這是新教材最大的一個特點。它的出現,既突出了新教材的開放性,同時更注重對學生能力的培養,它引導學生動手( 一些實驗、操作)、 動腦( 聯系實際分析問題)、 動口( 討論問題),真正地用課本中學到的知識來分析說明生活中遇到的一些問題,側重于能力的培養,綜合素質的提高。

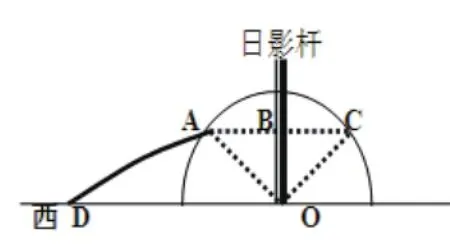

例如“地球的宇宙環境”第三節中,“用觀測日影的方法,粗略測定學校所在地的經度”的活動的開展。其教學設計如下:

第一步:自行組建學習小組。

第二步:共同協商學習任務:該找一根什么棒做日影桿?桿子粗細有什么講究?立桿要注意什么?什么時候去測量?8點去與10點去測會有什么不同?一天最少要測幾次?幾次測量的目標是什么?為什么我們這里的OB方向就是正北?記下測到了最短影子的北京時間,如何計算學校所在地的經度約數?如果DA是某天的桿影的一部分,那么那天的影子是個什么樣的規跡?如果測到了最短影子的北京時間是下午2點,這里可能會是哪里?若是11點,又可能是哪里?

第三步:形成學習成果,并進行交流。

第四步:還可用哪些方法來測定某地的經度呢?緯度又如何來測定呢?

從上述的案例設計中我們可以看出,其基本操作流程:提出學習課題→形成學習小組→分解學習任務→團結互助、完成學習任務→形成小組學習成果→對學習成果進行交流和評價→生成新問題。在合作、交流、互動過程中,既增強了學習的興趣和合作意識,也培養了學生動手實踐的能力,同時也生成了新的教學資源,將學習推向了一個新的高度。在這一學習過程中,教師的作用主要是學生學習的組織者、促進者,教師的角色則由“教”變“導”,學生成為了學習的主人。

開始階段由于教師在某些策略的運用上并不熟練,加上不同的教師其教學風格也不一樣,如何進行師生交往、如何組織教學、如何安排活動等方面都會有一些差異,因此必須通過不斷學習和實踐,“互動-生成”教學模式才能取得更好的教學效果。