中非貨物貿易商品結構分析

■ 馮 陽 鄭州輕工業學院

近十年來中國對非洲貨物貿易發展很快,進出口額由2001年的1,079,952萬美元增加到2010年的12,691,058萬美元,年均增速為31%,占中國進出口總額的比例由2001年的2.12%增長至2010年的4.27%,十年間增長了一倍多。其中中國對非洲出口額由2001年的600,657萬美元增長至2010年的5,995,830萬美元,年均增速為29%,占中國總出口額的比重由2001年的2.26%增長至2010年的3.80%;中國從非洲進口額由2001年的479,295萬美元增長至2010年的6,695,228萬美元,年均增速為34%,占中國總進口額的比重由1.97%增長至4.80%。從以上數據可以看出中非貨物貿易的增長速度高于中國貨物貿易總量的增長速度,所占比重增長也較快,中非貿易的重要性日益凸顯。因此,研究中非貨物貿易的產品結構現狀,對進一步明確對非貨物貿易對策就具有較現實的意義。

本文所采用的商品分類方法以《聯合國國際貿易標準分類》第三次修訂標準為基礎。按1位數的標準國際貨物貿易分類,包括10大部門商品:第0部門——食品和活動物;第1部門——飲料和煙草;第2部門——非食物原料(不包括燃料);第3部門——礦物燃料、潤滑油及有關原料;第4部門——動植物油脂和蠟;第5部門——未另列明的化學品和有關產品;第6部門——主要按原料分類的制成品;第7部門——機械及運輸設備;第8部門——雜項制品;第9部門——其他商品和交易。并依據各類商品占進出口的比重加以分析。

一、中國對非洲出口商品結構分析

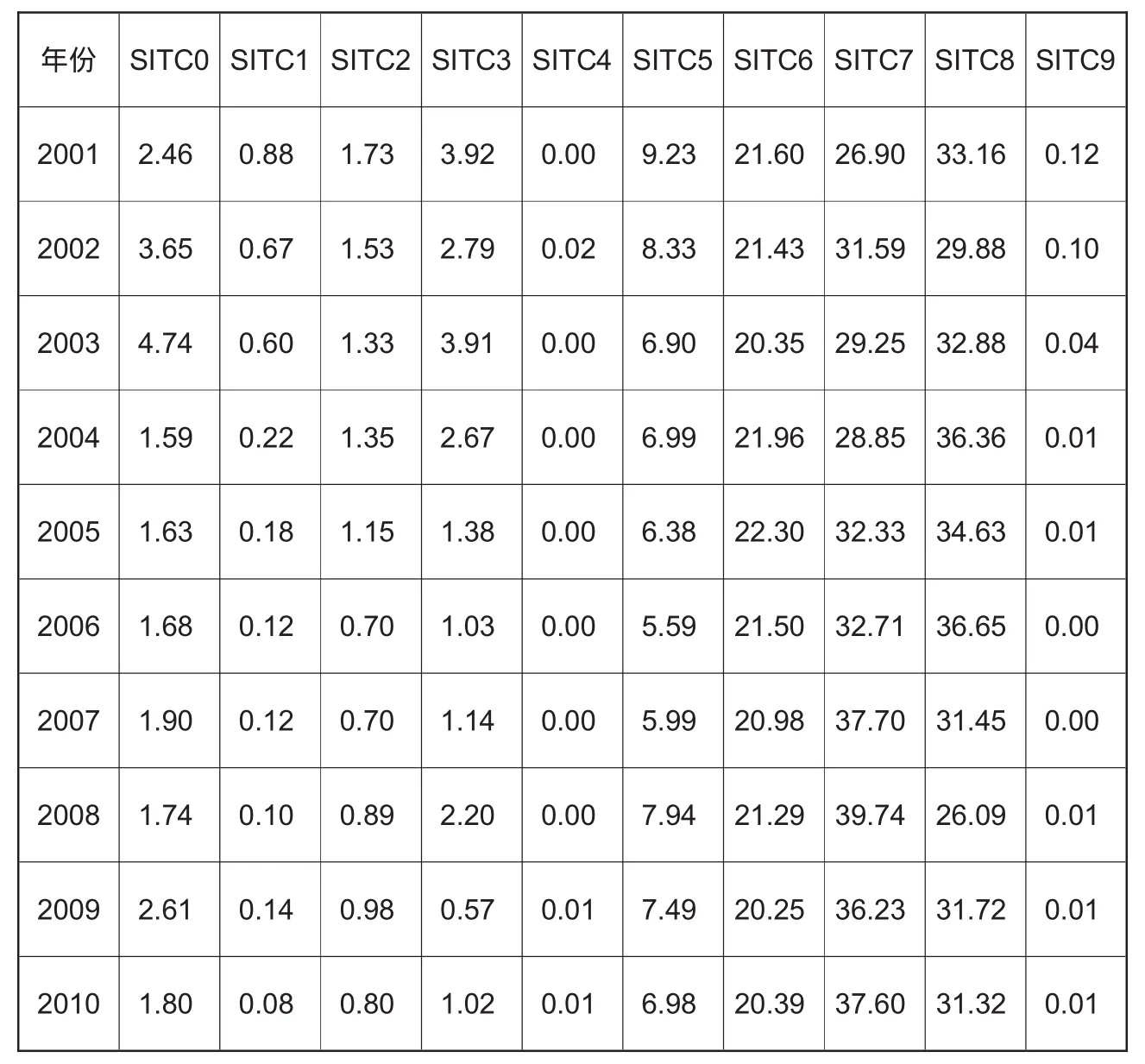

10年間中國對非洲出口商品結構變化不大。各部門商品占中國對非洲出口總額的比重詳見表1:

從表1可以看出,中國對非洲出口占比重較大的是第7、8和第6部門,此3部門產品出口所占比重的和占出口總額的80%以上,且呈現出上升趨勢。以下將逐一分析此3部門產品出口所占比重的發展變化情況。

(一)第7部門產品出口所占比重的發展變化情況

表1 中國對非洲出口各部門商品所占比重

第7部門產品——機械及運輸設備出口所占比重由前幾年的第二位逐漸上升為第一位,至2010年達到37.6%。第7部門包括9類產品,其中第76類——電信、錄音及重放裝置和設備;第77類——電力機械、裝置、器械及其電器零件;第75類——辦公用機器及自動數據處理設備和第74類——通用工業機械、設備及其零件出口所占比重較大。2010年此4類產品出口額占第7部門產品出口總額的87%,其中第76類產品所占比重最大,達到32%。第7部門產品基本上屬于資本密集和技術密集型產品,出口所占份額逐步上升體現出中國對非貨物出口結構的合理之處。

(二)第8部門產品出口所占比重的發展變化情況

第8部門產品——雜項制品出口所占比重由前幾年的第一位逐漸下降為第二位,由2001年的33.16%下降至 2010年的31.32%,所占比重雖略有下降但仍在30%以上。第8部門產品包括5類產品,分別為預制建筑物、衛生、水道、供暖、照明設備及配件;家具及其零件;旅行用具;服裝和服飾用品;鞋類等。其中服裝服飾用品和鞋類2010年的出口額占到第8部門產品出口總額的67.77%。第8部門產品基本上屬于勞動密集型產品。勞動密集型產品出口所占比重較大有利吸納勞動力就業。

(三)第6部門產品出口所占比重的發展變化情況

所占比重居第3位的是第6部門產品——主要按原料分類的制成品,所占比重在20.25%與22.3%之間徘徊。第6部門包括9類產品,其中出口比重較大的主要是紡織紗(絲)、織物及有關產品;金屬制品;非金屬礦產品和橡膠產品等。此4類產品2010年出口額占第6部門產品出口總額的82%,其中紡織紗(絲)、織物及有關產品所占比重達到36.3%。此外,第63類——軟木及木材制品(家具除外)和第64類——紙、紙板、紙漿和紙制品此兩類產品2010年出口額占到第6部門產品出口總額的5.9%,比重不大但體現出出口產品結構的不合理之處。

由以上分析可知中國對非洲出口的主要是工業制成品,初級產品所占比重很小。工業制成品中資本和技術密集型產品所占比重較大且呈上升趨勢,勞動密集型產品出口比重也較大有利于吸納勞動力就業,這都體現出對非貨物出口結構的合理之處。占出口比重20%以上的第6部門產品主要為高資源消耗、低附加值產品,這一特點告訴我們對非出口產品結構仍有待進一步優化的空間。

二、中國從非洲進口商品結構分析

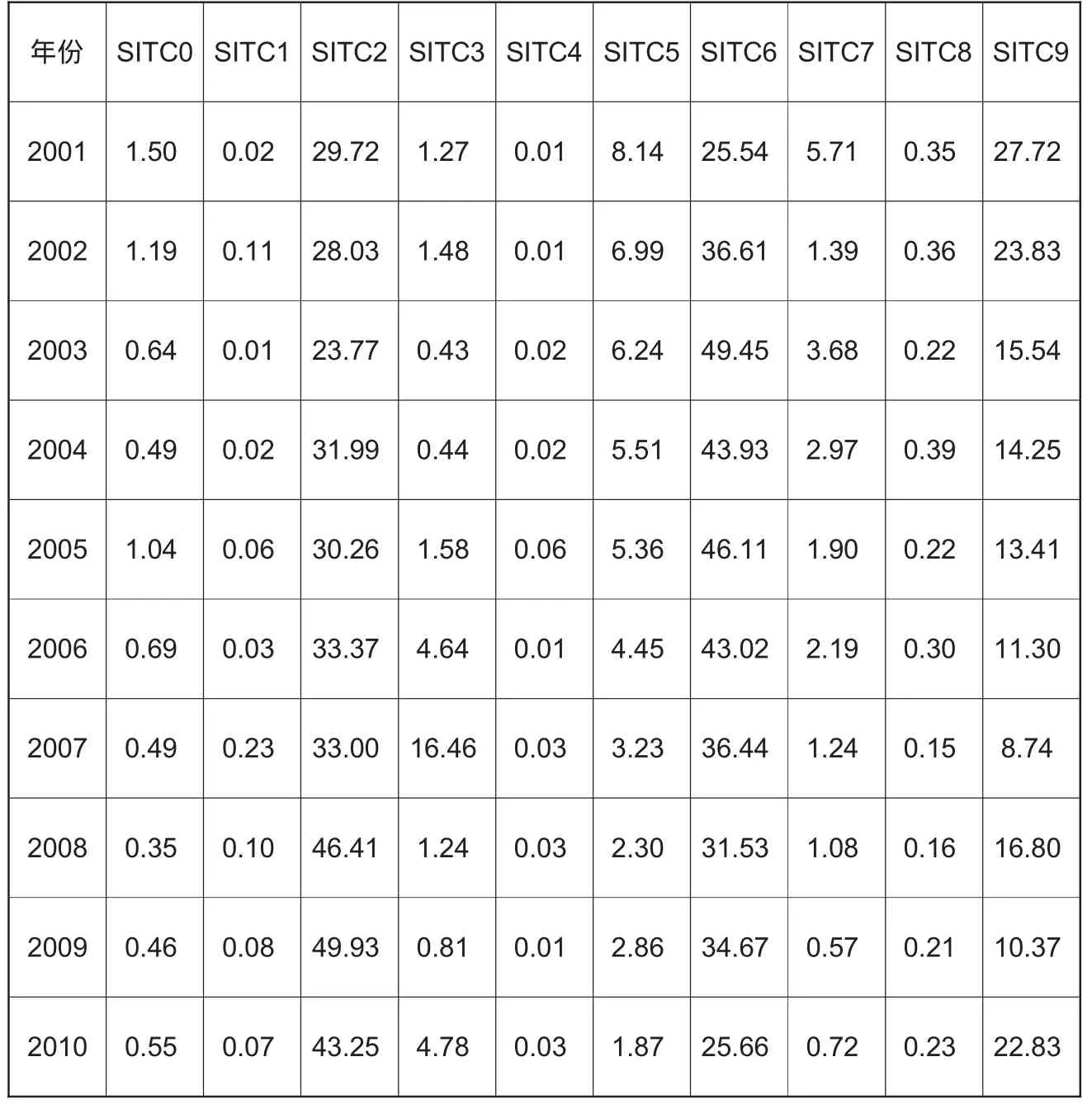

10年間中國從非洲進口商品結構也表現出較為集中的特點,各部門商品所占比重詳見表2所示:

從表2可以看出,中國進口產品占比重較大的主要是第2、6和第9部門,此3部門產品所占比重的和達到83%以上。以下將對第2和第6部門進口所占比重的變化情況進行分析。

表2 中國從非洲進口各部門商品所占比重

(一)第2部門產品進口所占比重的發展變化情況

第2部門產品,即非食用原料(不包括燃料)進口所占比重最大,且呈現出明顯上升趨勢,由2001年的29.72上升到2010年的43.25%,將近占進口總額的一半,10年間進口比重上升10多個百分點。此部門產品的進口可以較好地彌補我國的資源缺口,體現出我國從非洲進口產品結構的合理性。

(二)第6部門產品進口所占比重的發展變化情況

第6部門商品,即主要按原料分類的制成品所占比重有較大的波動,由2001年的25.54%較快上升至2003年的49.45%,后又逐漸下降至2010年的25.66%。第6部門產品包括9類產品,其中第68類——有色金屬、第67類——鋼鐵和第66類——非金屬礦產品此3類產品進口所占比重較大,2010年分別為 51%、26%和21%,共占到第6部門產品進口總額的98%。其中,第67類產品2010年進口額中的93%為生鐵和鏡鐵,第66類產品2010年進口額的99.6%為珍珠和寶石。由此可見,第6部門產品的進口主要為彌補我國的資源缺口且進口品中主要為初加工、低附加值產品。

由上述分析可知中國從非洲進口的主要是初級產品(占進口總額的40%以上)和一些工業制成品,工業制成品中主要為初加工、低附加值產品,說明我國從非洲進口的產品結構較為合理。

三、中國對非洲凈出口商品結構分析

為進一步看清中國對非洲進出口商品結構,有必要對各部門商品出口凈額的發展變化進行計算。近10年中國對非洲各部門商品凈出口情況如表3所示:

(一)中國對非洲貨物貿易凈出口為順差的商品

從表3可知,中國對非洲貨物貿易凈出口為順差的主要有第0、5、7和第8部門商品。其中順差額較大的商品為第7和第8部門。第7部門商品,即機械及運輸設備順差額在10年間呈現出快速上升趨勢,由2001年的215.7增加到2010年的3,985百萬美元,10年間增長了17.5倍;第8部門商品,即雜項制品的凈出口額也呈現出較快的上升趨勢,凈出口額由2001年時的344.3上升至2010年的3,375百萬美元,10年間增長了8.8倍。此外,第5部門——未另列明的化學品和有關產品及第0部門——食品和活動物雖然順差數值較小但增長迅速,分別由2001年的1.4和8.2上升到2010年的481.4和113.8百萬美元,分別增長了342.9和12.9倍。由以上數據可知我國對非出口順差商品主要是工業制成品。

(二)中國對非洲貨物貿易凈出口為逆差的商品

由表3可知,中國對非洲貨物貿易凈出口為逆差的是第2、9、6、4、3 和第1 部門商品。其中逆差額較大的是第2、9和第6部門商品。第2部門商品——非食用原料(不包括燃料)逆差額最大且增長較快,由2001年的330.5增加到2010年的6355.8百萬美元,10年間增長了18倍多。第9部門商品——其他商品和交易逆差額也較大,由2001年的324增加到2010年的3400.1百萬美元,10年間增長了9倍多。第6部門商品——主要按原料分類的制成品逆差額居第三位但增長速度最快,由72.7增長到1603.7百萬美元,增長了21倍多。第3、4和第1部門商品逆差額較小。其中第3部門商品——礦物燃料、潤滑油及有關原料由2001年的順差26.2變化為2005年的逆差1.6,之后逆差額增長迅速,2007年逆差達到1004.3百萬美元,之后又有所下降,2010年逆差額為600.7百萬美元;第1部門商品由略有順差變化為略有逆差;第4部門商品一直表現為較小的逆差,逆差額在0.1和3.6百萬美元之間波動。由以上數據可知中國對非洲貨物貿易逆差來源主要是原料等初級品和部分工業制成品。

表3 中國對非洲各部門商品凈出口額 (單位:百萬美元)

四、結論及啟示

第一,中國對非洲出口產品結構。出口占比重較大的是第7、8和第6部門。其中第7部門產品基本上屬于資本密集和技術密集型產品,出口所占份額逐步上升體現出中國對非貨物出口結構的合理之處。第8部門產品基本上屬于勞動密集型產品。勞動密集型產品出口所占比重較大符合我國勞動力資源較為豐富的國情。所占比重居第3位的第6部門產品主要為高資源消耗、低附加值產品,說明對非出口產品結構仍待進一步優化。第6部門中軟木及木材制品和紙、紙漿及紙制品兩類產品也有一定比例的出口,體現出對非出口產品結構的不合理之處。

第二,中國從非洲進口產品結構。進口占比重較大的主要是第2、6和第9部門。其中,第2部門產品進口所占比重最大;第6部門商品所占比重在20%以上。第6部門的進口品主要為未加工或初加工的礦產品。以上商品的進口有助于彌補我國的資源缺口,體現出我國從非洲進口產品結構的合理性。

第三,中國對非洲凈出口產品結構。中國對非洲貨物貿易凈出口為順差的有第0、5、7和第8部門商品,其中順差額較大的為第7和第8部門。中國對非洲貨物貿易凈出口為逆差的是第2、9、6、4、3 和第1 部門商品,其中逆差額較大的是第2、9和第6部門。中國對非洲貨物貿易逆差來源主要是原料等初級品和部分工業制成品,出口順差商品主要是工業制成品。

通過上述對中非貨物貿易的出口、進口、凈出口產品結構及產業內貿易指數的分析,可以發現中國對非洲貨物貿易進口產品結構較為合理,有助于彌補我國資源缺口及滿足消費者的多樣化需求。出口產品結構基本合理,高技術含量及勞動密集型產品出口所占比重較大,有利于我國高技術含量產品在國際市場的開拓和勞動力的就業,但也顯示出有待進一步提升的空間及一些不合理之處。總的來說,通過對中非貨物貿易進出口產品結構的分析,顯示出中非貨物貿易具有較強的互補性,這種互補性主要是由雙方資源稟賦的差異決定的,這也決定了未來一段時間內中非貨物貿易仍然會以互補性為主。因此,對于中非貨物貿易,我國應本著資源稟賦和比較優勢的原則進一步加大自由貿易的力度,建立長期穩定的戰略合作伙伴關系,破除對非貿易的障礙,以更好地獲得對外開放和貿易自由化的潛在利益和有利影響。

[1]梁明.基于中國、非洲全球貿易視角的研究 [J].國際商務,2011(5).

[2]梁明.2011年中非貿易現狀及展望[J].國際經濟合作,2011(9).

[3]張海森,謝杰.中國-非洲農產品貿易的決定因素與潛力-基于引力模型的實證研究[J].國際貿易問題,2011(3).

[4]劉林青,周潞.非洲農產品的國際競爭力及與中國貿易互補性分析[J].國際貿易問題,2010(4).

[5]吳宏.中國高新技術產品出口增長中的利益結構分析-基于產業內貿易水平的實證研究[J].國際貿易問題,2009(8).

[6]王三興.全球化條件下的中歐貿易產品結構與貿易不平衡分析[J].國際商務,2007(2).