“大扶貧”新格局

□ 本刊記者 尹建權

“大扶貧”新格局

□ 本刊記者 尹建權

十八大報告提出,我國今后發展的總布局是經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設的“五位一體”。貧困地區大都處于深山區、高原區,甚至屬于國家主體功能區規劃的“限制開發區域和禁止開發區域”,因此,扶貧開發中注重生態文明建設顯得意義尤為重大。

扶貧應從停止破壞生態環境開始,已逐漸成為共識。上世紀80年代,隴中干旱地區18個縣的99萬農戶,有70萬戶平均缺柴少煤5個月以上,而亂砍亂伐仍在繼續。甘肅省有關部門當時粗略估算,僅解決做飯取暖問題,就需資金6500萬元、糧食1億斤。窘迫的現實和擺脫貧困的壓力成為當時各級領導干部的一道難解之題。

據統計,1982年全國人均分配收入在50元以下的縣有12個、人均分配口糧300斤以下的縣有128個。甘肅多個縣處于這類水平,“一哄而上”或“撒胡椒面”式的扶貧顯然不行。

要想有的放矢、對癥下藥,必須掌握第一手的資料。為此,甘肅省委成立省地縣聯合調查組,組成一支777人的龐大隊伍,將18個縣劃分為干旱區、半干旱區、半濕潤區、灌溉區4個類型區,進駐其中的90個典型村社蹲點摸底。調查結束后,甘肅省制定出方案:“一抓改灶;二抓種草種灌木;供煤、電炊、太陽能、沼氣等辦法也要搞。力爭三年內徹底解決毀草毀林問題。”

整村推進

窮困并不可怕,可怕的是窮不思變、因貧喪志。定西市渭源縣楊莊鄉有個光棍漢,鄉上救濟了他一頭母牛,讓其飼養下崽。他嫌麻煩,又想花錢,于是靈機一動,把牛賣掉,買回一只羊,以對付上面的檢查。又過了兩個月,羊也不想養了,干脆換成雞,既省心省事,又有蛋吃。后來蛋吃完了,雞也宰了,又落得“兩袖清風”、一貧如洗。他非但不著急,還自得其樂,因為他相信“共產黨不會讓人餓死”。

以往這種救濟式扶貧模式普遍滋生了“等靠要”的惰性思想。這些“貧困專業戶”,越救濟越懶惰,越懶惰越安于現狀,越安于現狀越貧困。他們寧肯受窮,也不愿吃苦。這也是除卻自然界的惡性循環之外,又一個讓人頗感無奈的致貧因素。

山重重,水復復,疑無路。甘肅扶貧之路又走到了一個關鍵的十字路口。前進的方向在哪里?解決問題的方法在哪里?如何突破“窮”圍、再續輝煌,考驗著甘肅各級政府官員的政治智慧。貧困是變革的策源地,變革是戰勝貧困的源動力。怎么改?如何變?一場解放思想的大討論由此展開。

過去那種“人人有份”式的扶貧方式肯定不行,必須對扶貧的思路和方法重新調整。要提高扶貧效果,讓真正的貧困人口受益。

甘肅省扶貧辦重點剖析了曾采用過的項目管理和到村到戶扶貧模式的利弊。甘肅省農村人口在地域分布上已由改革開放初期幾乎遍布全省的狀況,改變為大部分農民退至貧困程度較深、扶貧開發難度大的邊遠山村,呈“大分散、小集中”狀。

貧困人口雖大幅減少,卻成了扶貧開發中最難啃的硬骨頭。現在如仍采取過去那種“撒胡椒面”式的扶貧辦法,顯然不行。因此,甘肅將扶貧方式轉變為以貧困縣為基本單元,向以貧困村為基本單元轉移。在總結過去經驗和結合扶貧實際的基礎上,“整村推進”模式應運而生。

從1999年開始,甘肅按照“一次確定、分批規劃、分年實施”的辦法,對全省8790個重點村在全面規劃的基礎上,實施整村推進。

天水市秦安縣鄭川鄉廟嘴村自1998年被列為首批整村推進扶貧開發試點以來,以蘋果種植業為支柱產業,建設小型提水工程,擴大蘋果種植面積,增強有效灌溉,提升蘋果收益,成了遠近聞名的富裕村。

村民王松武提起整村推進這10年來的成效,用“翻天覆地”四個字概括了他的全部感慨。

王廣文也是秦安縣廟嘴村的村民,他認為,整村推進的好處就是使他和鄉親們的收入從幾百塊錢漲到兩三千元,又提高到現在的兩萬多元。

秦安縣興國鎮鎮長任曉東對此深有感觸。以前這里是“山是和尚頭,溝里無水流,十年有九旱,歲歲人發愁”。改革開放前,秦安縣的絕對貧困面高達76%,大多數農民過著“全天兩頓粥,三代一床被,草皮作燃料,洪水解饑渴”的日子。現如今,全縣上下調整產業結構,增加農民收入,不但解決了農民溫飽的問題,還同時加快了農民脫貧致富的步伐。這些成果的取得,均得益于整村推進項目的實施。

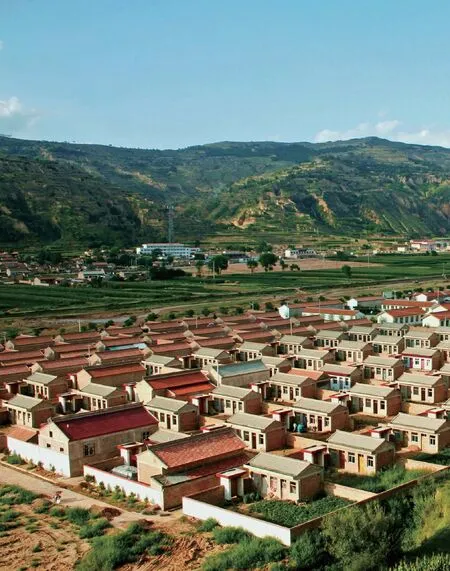

2010年8月5日,實施“整村推進”項目的平涼市莊浪縣平壩鄉沈坪村。

中國人民大學農業與農村發展學院教授汪三貴博士坦言,雖然整村推進花了很多錢,但很有效果。做了整村推進的村,跟那些還沒做的貧困村相比,無論是農民的收入增長還是消費增長都要快8%到10%,這是相當高的水平。

世界銀行駐華代表處農村發展部主任蘇莎蕊表示,甘肅的整村推進扶貧模式,已經在中國得到廣泛推廣,世行也在內部推廣這些經驗,已將其應用到其它地區,包括拉美、南美和非洲等地。“世行方面也接到了很多關于學習甘肅和中國其它地方扶貧經驗的要求。他們希望將這些經驗進行調整,使其適應本地區的實際情況。”

如今,甘肅首創的整村推進扶貧模式,已經從甘肅走向全國,從中國走向世界,成為世界扶貧事業中的經典案例,成為其它國家借鑒的經驗,在世界反貧困事業中發揮著積極的作用。

特色農業項目讓甘肅少數民族貧困區脫貧致富。

特色扶貧

隨著客觀形勢的變化,整村推進的扶貧模式,也在隴原大地上不斷創新。

進入新世紀以來,一種新的扶貧開發模式在甘肅迅速興起。這種扶貧新模式叫“參與式整村推進”,即政府以招投標方式確定重點貧困村后,村民們開會選出代表。這些代表與扶貧干部共同分析致貧原因,找出脫貧辦法并提出開發項目,經相關部門和專家評估論證后,再由全體村民大會民主表決。最后,當地政府根據村民意愿和實際情況,制定出全村的扶貧開發規劃,并由村民項目小組負責監督實施。參與式整村推進扶貧方式,其核心是讓貧困農民參與到扶貧開發的決策過程中,以民主的方式調動他們的積極性。

由原來的政府“讓我干”,變成現在的“我要干”,賦權于民,還權于民,有效激發了貧困農民內在的發展欲望,還加快了他們擺脫貧困乃至增收致富的進程。相關人士分析認為,這是扶貧開發由“輸血”向“造血”的重大轉變。

平涼市靜寧縣靳馬村村民還記得當年召開扶貧規劃村民大會的場景。2001年10月20日,靳馬村村干部在8個空水桶上,分別貼上各組代表提出的8個發展項目。這8個空水桶就變成了農民的選票箱。到會的每個村民都拿了選票——4顆新挖的小洋芋蛋。

投票開始,每個家庭代表在列出的8個項目中選出優先發展的4個項目。靳馬村最后優先選擇的項目是:梯田、提灌、養殖、果園。

談到這種方式是否合理時,村民靳樹民認為,這種方式真正發揮了民主,尊重了百姓的意見,是按群眾的要求來辦事,為群眾辦好事辦實事,所以群眾對此事很積極。“實話說,由我們村民自己參與,決定我們自己的事情,這是前所未有的。”

靳馬村的實踐,讓政府看到了農民渴望改變貧困面貌的積極性。

靜寧縣在參與式整村推進扶貧模式取得成功的基礎上,以流域為單元,以整村推進示范村為支點,舉產業旗,打綠色牌,走特色路,把產業盡量向條件相近的地域擴展,向整村推進相鄰村傾斜,盡力擴大特色產業的覆蓋范圍。

靜寧縣把扶貧開發的著力點放在做大做強特色產業上,把整區域推進定位在建設產業示范帶上,初步形成了貫通南北、輻射東西的李店河流域10萬畝綠色果品出口創匯基地、界石鋪北山梁5萬畝早酥梨、杏樹經濟林,雷大梁7萬畝果品基地整區域推進產業扶貧示范帶。通過總結完善、創新提升,在全縣貧困片帶加以推廣,產生了較好的示范帶動效應,為整區域縱深推進扶貧開發找到了一條成功路子。

有了前面的經驗和基礎,甘肅省的扶貧模式在不斷升級,將扶貧目標瞄準最貧困的地區和最貧困的群眾。減貧與開發并重,民生與發展兼顧,積極探索和實踐“特困片帶”集中攻堅、產業化扶貧和勞動力轉移培訓等一系列扶貧開發新機制。

“但愿蒼生飽暖”的夙愿現在終于得以實現。據了解,凡是實施了整村推進的項目村,兩三年后基本解決了溫飽問題,其中一部分實現了穩定解決溫飽的目標。

聯星村是甘肅省定西市安定區北部山區的一個貧困村,也是甘肅省中部干旱山區貧困村的典型代表。干旱少雨、自然災害頻繁、信息閉塞、文化落后,使聯星村多年處于貧困狀態。2003年,該村人均產糧313公斤,人均純收入僅有1290元。

聯星村被確定為參與式整村推進扶貧開發項目村的2003年,徹底改變了村民的生活。3年間,聯星村共完成土豆良種種植1300畝,種植優質牧草1050畝,改建養羊圈舍120間,引進小尾寒羊600只,建成沼氣池102座。

此外,聯星村還建成了村級活動陣地,培訓農民技術員425人。現在,土豆良種基地每畝可收入650元,僅種植土豆一項,人均收入就達到1359元;優質牧草基地當年可產優質飼料80噸,可解決250只羊的飼料;小尾寒羊養殖已產羔782只,可增加收入19萬元、人均收入305元;沼氣池現已全部產氣,預計每戶一年可節約能源費用1000元。到2005年底,全村農民人均純收入已達到1857元,而聯星村只是整村推進扶貧模式眾多成功例子中的一個。

讓更多的農民離開土地,就要讓勞動力向二、三產業轉移就業,通過減少農民來富裕農民。而要減少農民,最好的辦法就是勞務輸轉。加強勞動力的培訓、輸轉,是貧困地區農民增收脫貧的重要途徑。

“窮不會生根,富不是天生,扶貧要先‘扶智’。普普通通的農民通過技術培訓,學到一技之長從而脫貧致富,這樣的例子在各地不勝枚舉。這也正是實行技術培訓的初衷。”甘肅省扶貧辦主任沙拜次力介紹道。

2008年6月1日,胡錦濤同志在隴南康縣長壩鎮段家莊村調研。

甘肅每年有大量無法升學的初、高中畢業生流向社會,這部分貧困地區農村新增勞動力被稱為“兩后生”。

為了給這些“兩后生”找出路,甘肅省扶貧辦從2007年開始,在全國率先啟動了貧困家庭“兩后生”技能培訓工程,讓他們接受中等職業教育。

2009年,甘肅扶貧辦再次牽頭,對扶貧和教育政策進行資源和資金整合,推動貧困地區勞動力轉移培訓規模化、集團化的辦學路子,成立了甘肅省貧困地區“兩后生”職業教育培訓集團,給貧困地區的“兩后生”提供了可連續享受兩年的各種資助與補貼。

這艘由省扶貧辦、省教育廳聯合組建,有130家學校、勞務培訓中心等單位參加的“航空母艦”,在全國第一個實現了職業教育與貧困地區“兩后生”培訓的結合,為貧困地區人力資源開發和提高勞動者素質的戰略性任務找到了有效方式。自2007年以來,甘肅省扶貧辦已累計培訓“兩后生”11.3萬人,其中已成功就業5.3萬人。

以前賣苦力,現在當技工,甘南農民工石新感慨道:“政府的扶貧培訓,是我生活的拐點。在學校里學到的技術,使我身價倍增。”

家住慶陽市鎮原縣臨涇鄉石羊村的初中畢業生慕文瑞曾一度迷茫。在“兩后生”政策幫助下,他憑著從鎮原縣職業教育中心學到的焊接技術,在山東青島中集集裝箱制造有限公司找到了工作。一年后,慕文瑞已成了車間小組長,月工資至少能拿四五千元,還給家里寄回了6萬多元存款。

“一次培訓,長期受益;一人培訓,全家脫貧”。繼“兩后生”培訓后,甘肅又啟動了扶貧工作重點村“一村一名大學生”的培訓試點工程,還對貧困地區農民開展3個月以下的短期培訓,將幫扶外力變為致富內力。

有“勞務司令”之稱的平涼市莊浪縣勞動和社會保障局局長兼勞務辦主任馬殿富已名聲在外;會寧農民梁曉軍打工打到人民大會堂去拉牛肉面;古浪顧兆學從保安一路做到亞洲最大農產品批發市場的常務副總;杜學義帶領鄉親打工打到國外;秦安縣600多人在澳門務工;青藏鐵路上的“東鄉鐵軍”、“甘肅摘棉工”、“隴原妹”、“天水白娃娃”、“梯田人”、“禮賢妹”等打工楷模更是被傳為佳話。甘肅的農民正在由“苦力型”向“技能型”轉變,從“游擊隊”向“正規軍”發展。

不僅要走出去,還要帶回來。許多甘肅農民依靠外出打工得到的資金、技術、管理經驗和市場信息,返鄉創業,為新農村建設注入了新的活力。近幾年,返鄉創業人員共投資了5200多萬元,新上項目10個,新辦企業8戶。返鄉創業真正起到了帶動一片、富裕一方的作用,也使勞務經濟成為甘肅新農村建設的支柱產業。

科技扶貧加快了農業產業化的步伐。每年,甘肅省貧困地區培訓鄉村干部1萬多人,農民技術員40多萬人次,每年新品種應用面積在1300萬畝以上。雙壟覆膜、暖棚養畜、蘋果套袋、節水灌溉等農業實用技術得到廣泛應用。

除產自定西的馬鈴薯、隴南的油橄欖、臨澤的小棗、敦煌的葡萄外,甘肅一大批依托扶貧開發帶動起來的特色農業也進入了發展的快車道。

前甘肅省委書記陸浩指出,在社會主義市場經濟條件下發展經濟,只有發揮優勢、突出特色,才會有競爭力。氣候的多樣性和資源的豐富性,為甘肅發展特色優勢農業提供了良好條件。甘肅要扶持和培育一批起點高、規模大、帶動力強的農產品加工龍頭企業,延長農業產業鏈,促進農民增收和農村經濟發展。同時,充分發揮農民專業合作經濟組織聯結農戶與企業、農戶與市場的紐帶作用,提高農業生產的組織化水平,維護農民利益。

“這一制度有獎有罰,科學合理,形成了比較完善的工作考評機制,提高了扶貧重點縣的管理水平。”國務院扶貧辦副主任王國良指出,甘肅在整村推進、產業化扶貧和勞動力轉移培訓中取得了非常大的成效,創造出了貧困村持續發展的新經驗,這對全國扶貧開發來說意義重大。

由于整村推進效果明顯,國務院扶貧辦已在全國推廣這種扶貧模式。同時,該模式被寫入了《中國農村扶貧開發綱要(2001—2010年)》和《中共中央關于制定第十一個國民經濟和社會發展五年規劃的建議》。至此,發端于甘肅的整村推進扶貧模式正式誕生,并在實踐中得到逐步完善和提高。

2004年,胡錦濤同志如此評價“整村推進”:“扶貧抓住整村推進,就抓住了扶貧的牛鼻子。”2006年,中共中央關于“十一五”規劃的建議里明確表述,要求各地因地制宜推進整村扶貧開發。接下來,2007、2008、2009年的中央“一號文件”中,凡是涉及到扶貧開發的內容,都提到了上述這句話。“甘肅省探索、總結出來的思路,像這樣連續3年被明確寫進中央‘一號文件’里的確實不多。”國務院扶貧辦主任范小建說。

整村推進扶貧模式,改變了無數貧困村的面貌。時任總理朱镕基在甘肅視察時,曾發出了甘肅終以“山川面貌改,致富路已通”的感嘆。

2009年7月,定西市渭源縣首陽鎮玉米種植鳥瞰圖。

“雙聯”行動

從整村推進走向連片開發,再到“打組合拳”合力攻堅,現在,以“聯村聯戶、為民富民”為主題的新一輪扶貧攻堅戰已拉開帷幕。

甘肅的幾個重要指標依舊在全國排名倒數:倒數第一的是城鄉居民收入,倒數第三的是人均GDP,倒數第五是小康進程。

甘肅省委書記王三運坦言,如何改變現狀,國家支持、爭取市場當然重要,但“自己實干”也是關鍵。以扶貧為例,首先要梳理出扶貧思路,解決農村貧困問題。基礎設施是前提,產業發展是關鍵,要依靠科教扶貧,因地制宜發展特色產業,形成長效增收機制。為此,甘肅四級機關干部要走下去聯系貧困縣、貧困村,對特困戶實行全覆蓋,省委書記帶頭執行。

“我必須帶頭,光說不練誰信服?到現在為止,這項工作已經啟動實施了幾個月。”王三運說,“聯村聯戶、為民富民”是一項長期的系統行動,為了不搞形式主義,不影響人民群眾的正常生活,不給群眾增加任何負擔,扶貧干部要自帶被褥,而且吃飯要交錢,這都是紀律要求。

2012年2月,甘肅省啟動“聯村聯戶、為民富民”行動。這一行動以全省58個貧困縣、8790個貧困村為重點,由40多萬名干部聯系40多萬特困戶。各級單位、廣大干部都有聯系幫扶的對象,貧困縣、貧困村、特困戶都有聯系的單位和干部,從參與范圍到聯系對象,均實現了“全覆蓋”,在干部和特困戶之間形成了“直通車”。這一省市縣鄉四級干部全面動員的行動堪稱一場扶貧總攻。

干部下鄉怎么幫?“雙聯”明確了干部幫扶的6大任務:宣傳政策、反映民意、促進發展、疏導情緒、強基固本、推廣典型。“雙聯”不光強調經濟發展,還關顧農村工作的方方面面,從最基礎處入手,從最長遠處謀劃,從最拿手處發力,讓干部都有作為,讓群眾都能受益。

要使“雙聯”行動取得實效,必須下決心破解農村發展資金不足和農民貸款難題。為此,甘肅省財政廳與農業銀行甘肅省分行合作,開展“雙聯惠農貸款”。

地處大山深處的隴南市禮縣湫山鄉水晶村村民杜中雄告訴《民生周刊》記者,水晶村過去是全鄉最困難的村,村上一座磚瓦房也沒有。這幾年,通過扶貧開發,村里人用上了沼氣、太陽灶,開上了三輪車,住上了新房。

和水晶村一樣,隴南的很多貧困山村快速發展致富。強有力的措施,“真金白銀”的投入,40萬黨員干部的定向幫扶,使昔日山大溝深的“窮窩窩”告別了“行路難”、“吃水難”。

當記者驅車沿著新修的柏油路穿行于河川間時,車窗外新修的牛舍、新種的棗樹、新建的房屋、新搭的日光溫室等一一映入眼簾。慶陽市寧縣扶貧辦主任鄧康寧介紹起這些坐落在河川間的扶貧項目,什么時候實施、什么時候建成,他都如數家珍。

2012年7月7日,國務院扶辦主任范小建(前排左三)與甘肅省扶貧辦主任沙拜次力(前排左四)在甘肅指導扶貧工作。

鄧康寧告訴《民生周刊》記者,寧縣對城北河川、九龍川等貧困人口集中區實施區域連片扶貧開發,有效整合了扶貧開發資金,構建了一種“大扶貧”的新格局。

“干部走基層,真金白銀隨管用,真情實感更重要。”甘肅省農發辦正處級調研員劉炳義說,這是他們對“聯村聯戶”扶貧模式的理解。

在慶陽市慶城縣驛馬鎮,“單粒精播”、“葉面面包”、“測土配方施肥”等新詞在農民口中頻頻出現。村民稱,這都是從聯村聯戶下鄉蹲點的干部那里學會的。

“去年我家全膜玉米單產為650公斤,今年單產可能還會高些。不過,這還不算我們村最高的。”驛馬鎮村民張學海指著不遠處的一片玉米地說,“那片玉米今年單產至少有750公斤。”

當記者詢問這些技術都是從哪里學到的時,張學海和幾位農民不約而同地提到了“聯村聯戶”。“縣上派干部和技術員到鄉鎮、村里蹲點,組織農業技術培訓,直接把課堂擺到了農民家門口,農民也都愿意學習這樣的實用技術。學了幾年后,我們和農技推廣員熟了,有了問題就直接打電話請教。名師出高徒,我也快成為農業專家了。”張學海說。

以前村民“吃糧靠國家,用錢靠救濟,伸手向上,雙眼向外”,最困難的家庭連鹽都買不起,最“富裕”的人家也僅是吃穿不發愁而已。這是以前隴南市文縣臨江鄉蔣馮新村的真實寫照。

定點幫扶的駐村干部免費提供花椒、核桃樹苗給當地村民,如今,村里發生了天翻地覆的變化。昔日吃飯都發愁的村民張發祥,今年光靠花椒就掙了6000多元。

隴南市古桃村坐落在大山深處,惡劣的自然條件“絆”住了村子發展的步伐,去年村民人均收入只有1196元。這些年,依靠產業扶貧開發,古桃村靠種核桃,找到了脫貧致富的路子。“雖然村民收入依然很低,但終究是有奔頭了。”村民邱繼國說。

“今年村里的核桃一公斤能賣17元,不過,比起外面的價格,我們這價還是太虧了。”邱繼國分析道,“原因就是這里交通不便,今年外地來的客商不到10個,不但壓價,還挑三揀四的。”

從古桃村到縣城得翻3座大山,即使到白河鎮,也只有土路。一下雨,山路泥濘,村民連下山都難。

“我們做夢都想自尋出路,可修路的代價實在太大了。新的扶貧政策中,包括我們村在內的整個隴南市都列入了秦巴山區連片特困地區。這樣一來,修路肯定就有戲了。路一通,咱能不富?”邱繼國說。

曾經“苦瘠甲天下”的定西,現在已被打造成“中國薯都”、“中國藥都”;在原本封閉沉寂的隴南,大紅袍花椒、油橄欖也成了大產業;在革命老區慶陽,牛產業讓貧困農戶日子“牛”了起來……

民生工程

記者從甘肅省扶貧辦了解到,“十一五”時期,國家和甘肅省累計投入各類扶貧資金135.1億元,重點實施了基礎設施建設、整村推進、產業開發、勞動力轉移培訓、易地扶貧搬遷、科技培訓和實用技術推廣、災后恢復重建等扶貧項目,貧困地區自我發展能力明顯增強。

“扶貧開發是最大的民生工程,抓扶貧就是抓民生,抓扶貧就是抓和諧的扶貧理念,扶貧責任重于泰山。關注民生、厚德載物是對扶貧開發工作的很好表述,雙聯行動就是最好的體現。” 甘肅省扶貧辦主任沙拜次力說。

十八大之后,甘肅各級黨委、政府就今后的扶貧工作做出了新的思考。

十八大代表、甘肅省委書記王三運在談到如何結合十八大會議精神、深入抓好甘肅扶貧工作時表示,在甘肅省第十二次黨代會期間,就提出實現與全國同步進入全面小康社會的目標。這一目標的提出,曾成為社會關注的熱點,十八大報告出臺后,這個話題又成為了焦點。

王三運表示:“報告對全面建成小康社會作出了戰略部署,特別是提出了2020年生產總值、城鄉居民收入要比2010年翻一番等奮斗目標,這是統一意志、凝聚力量的宣言書和動員令。在今后的工作中,甘肅上下要認真貫徹落實黨的十八大精神,堅持以科學發展觀為指導,凝心聚力加快轉型跨越,堅定信心同步實現全面小康,以人為本增進群眾福祉,努力建設一個幸福美好的新甘肅。”

面對差距, 王三運也表明了對于未來發展的決心和信心。他說:“實際上,甘肅是非常美的,也是非常有潛力的,資源非常豐富。只要我們把它整合起來并推介出去,整合社會各方面的力量來關注它、參與它,在不久的將來,一個嶄新的甘肅、小康的甘肅一定會展示在世人面前。”

在組織學習十八大會議精神期間,甘肅省委常委、省委秘書長、副省長李建華表示,十八大報告中提出要推動城鄉發展一體化、千方百計增加居民收入,這意味著十八大對“三農”問題將繼續給予高度關注,“三農”的發展前景將更加燦爛美好,“三農”工作也更加大有可為。

十八大代表、隴南市委書記王璽玉在談到到扶貧、脫貧問題時表示,當前的主要任務就是學習、領悟、貫徹十八大會議精神,結合隴南實際,尊重科學,遵循發展規律,適應環境變化,轉化政策機遇,精心謀劃爭取項目、科學有效實施項目,確保投資持續增長。

十八大代表、天水市麥積區曹石村村支書劉田家表示:“我只是一個最基層的農民,我對科學發展觀的理解就是只有科學發展才能創造美好生活。你看,我們村子就是鮮活的范本。”

劉田家是一個種了30多年田的農民。30多年來,雖然地還是那片地,但地里種的東西已不再是麥子、玉米、土豆等單一的農作物,而是品質很好的“花牛”蘋果。“這些年,我們農民也有了科學發展的意識,看到了科學發展帶來的實惠。十八大報告把科學發展觀作為黨長期堅持的指導思想,我的心里踏實了。”劉田家說。

禮縣白河鎮古桃村村支書邱繼國談到脫貧致富,首講十八大:“雖然咱沒能去北京開會,但我可是關心得很。你看十八大報告中說‘深入推進新農村建設和扶貧開發,全面改善農村生產生活條件’,這不就是針對我們貧困地區的嗎?”邱繼國坦言,“村里人盼著國家對我們的扶貧開發力度更大一些,要不然,咋能全面建成小康社會?”

□ 編輯 郭 鐵 □ 美編 王 迪

視覺

留守兒童眼神

數量大且覆蓋面廣的留守兒童是中國城鎮化進程中值得關注的特殊群體。日前,本刊記者赴山東省首家留守兒童學校(嘉祥縣梁寶寺留守兒童學校),用鏡頭記錄了他們的學習和生活。圖/本刊記者 許蘭武

1.一周回家一次,孩子們拎著包走出教學樓。

2.“上體育課去了啦!”孩子們涌出了教室。

3.午飯時,四年級三班的任晨芳在啃饅頭。

□ 編輯 嚴碧華 □ 美編 王 迪