尚村農信社破產倒計時

□ 本刊記者 鄭 旭

尚村農信社破產倒計時

□ 本刊記者 鄭 旭

如果不是在網上看到了相關報道,53歲的曹盛國怎么也不會相信,曾有過業務往來的尚村農信社,如今走上了破產歧路。

近日有消息稱,作為全國首個被批準破產的農信社,河北省肅寧縣尚村農信社破產已正式進入司法程序。作為該破產案的受理法院,滄州市中級人民法院隨后主持召開了第一次債權人會議。

事實上,遍布我國廣大鄉村地區的農村信用社是為“三農”提供服務的農村合作金融機構,曾被看做是離農民最近的銀行。但因機制問題,多年以來與之相關的改革從未停止。

曾經遍布我國農村的農信社已經被改制后的農村信用合作聯社取代。

隱身金融市場

曹盛國本是肅寧窩北鎮人,上個世紀90年代初遷居尚村鎮。農民出身的他做過貨車司機、賣過手機,目前在當地經營一家小餐館。在他的印象中,尚村農信社已經“關門”多年,家人還是在1999年的夏天去辦理過一次業務。

“那時農信社的人牛的很,我閨女去存錢的時候,(工作人員)態度一點都不好。不像現在的銀行,一進門人家就主動過來問問辦什么業務。”曹盛國向《民生周刊》回憶說,2000年以后,尚村就很少有人再去這家信用社辦理業務了,現在已經不營業了。

采訪中記者了解到,目前尚村鎮有農業銀行、郵政儲蓄、河北省農村信用合作聯社尚村分社等多家銀行業金融機構,當地群眾日常存貸業務也多與這幾家機構往來,而河北省農村信用合作聯社尚村分社卻與即將破產的尚村農信社沒有任何關系。

據肅寧縣一位消息人士透露,尚村農信社成立至今已經過了半個多世紀,雖然破產已成定局,但從“穩定”角度講,沒有留下“后遺癥”。

按照他的說法:2001年因為資不抵債對外停業到2011年向法院遞交破產申請,多年以來這個信用社一直處在“隱身”狀態。這期間,儲戶的存款被退回,員工的勞務關系也處理得比較妥當,所欠債務目前也找到了債權人。

滄州中院亦向記者證實,因債權債務關系較為簡單,今年3月,該院依法組成合議庭并指定了破產清算組擔任破產管理人。辦案人員也向尚村信用社發出了停止償還債務通知,要求其保管好原始檔案、印章,停止對外清償一切債務。于此同時,院方還向已知債權人下達了申報債權通知書并發布公告,監督破產管理人與破產申請方進行相關財產和資料的交接工作。

破產首案溯源

其實,作為國內銀行類金融機構破產首案,尚村信用社臨近“終年”并非偶然。

“滄州(肅寧)尚村信用社停業多年在河北系統內已經不是什么新聞了,只是當時因為體制問題,這件事一直沒有浮出水面。”河北省某縣農村信用合作聯社負責人告訴《民生周刊》。

他解釋說:此前,農信社除了經營管理成本較高、收益不佳外,內部人事問題以及行政干預的情況也比較嚴重。

“個別信用社的主任有‘一支筆’思想。放貸積極,吸收存款卻不是很積極。再加上一部分不良貸款的發生,導致了農村信用社經營情況普遍不容樂觀。”在他看來,尚村農信社雖然規模不大,但也難以逃離這種怪圈。

他介紹說,早在2003年,國家開始啟動農村信用社深化改革試點工作,有大部分信用社通過股權改制,經營狀況得到很大改善,發展勢頭也是不錯的。

據資料載明:2003年6月,國務院出臺了《深化農村信用社改革試點方案》,要求按照因地制宜、分類指導原則,積極探索和分類實施股份制、股份合作制、合作制等各種產權制度,建立與各地經濟發展、管理水平相適應的組織形式和運行機制。2004年,央行拿出1650億元左右的資金支持農信社改制,這筆資金占全國農村信用社總資產的5%。

“如果尚村社能夠再堅持兩年,恰好能夠趕上這一輪改革,很有可能起死回生。”盡管這位負責人對尚村信用社破產表示遺憾,但歷史畢竟不能重演。

停業5年之后,“包袱”清理完畢的尚村信用社于2006年向監管部門提出了破產申請,但在當時國內尚未有過金融機構破產先例,也沒有規范的銀行業金融機構破產法案予以參照執行,此事也因此擱置了下來,直至2010年。

“幾輪改革下來,國家發現,還是有一部分信用社存在高風險,拖住了農村金融服務水平提高的‘后腿’。于是中國銀監會發布了一個71號文。”在該負責人的辦公室里,記者見到了這份于2010年9月1日出臺的《關于高風險農村信用社并購重組的指導意見》文件。

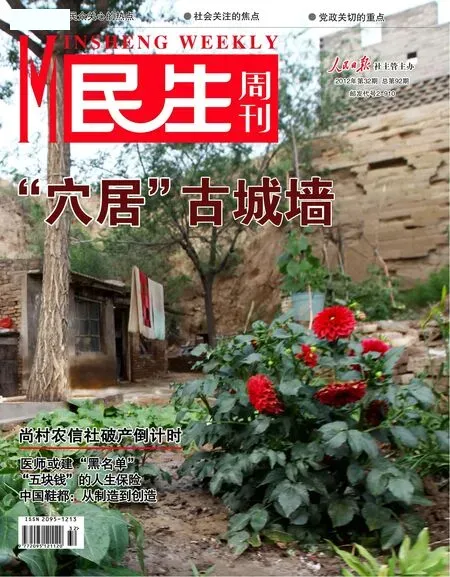

改制之前的農信社辦理業務的場景。

“尚村農信社通過司法程序破產很好地證明了,銀行作為金融機構不應享受特殊對待。一旦經營不善,也將同其他行業一樣面臨破產而退出市場的風險。

根據文件要求,對監管評級為六級以及五B級,且主要監管指標呈下行惡化趨勢的農村信用社實施并購,通過并購重組加快風險化解。而對實施并購重組難度較大的高風險農村信用社,應采取多種措施化解風險,對風險化解不力的,應實施包括市場退出在內的強制性監管措施。

就在該文件公布實施不久,經過國務院批準,當年年底中國銀監會正式批復尚村信用社實施破產,同時督促指導河北省政府對該社履行破產程序。

2012年3月,隨著滄州中院對破產首案的受理,停業11年的尚村信用社終于可以“名正言順”的“歇業”了。

倒逼改革提速

相比于尚不明確的破產時間表,記者發現,此次業界更為關注的是尚村農信社破產所帶來的宣示意義。

作為中國經濟體制改革研究會特邀研究員,中國政法大學教授李曙光在接受記者采訪時就指出:在一個成熟的市場環境中,有進入機制,就必然要有退出機制。“尚村農信社通過司法程序破產很好地證明了,銀行作為金融機構不應享受特殊對待。一旦經營不善,也將同其他行業一樣面臨破產而退出市場的風險。而在國內利率市場化改革啟動的背景下,未來銀行間的競爭也會越發激烈,尚村農信社不會成為前無古人后無來者的個案。”

學者王廷連也持有相同觀點。他認為,“農信社破產案”進入司法程序是倒逼農信社自身改革提速。要想不被逐出市場,農信社就必須加快改革和發展步伐,進一步完善法人治理結構,真正確立社員代表大會作為權利機構的地位,明確職責邊界,增強理事會、監事會的權威性和獨立性,使農信社的決策、執行、監督機構按章程規范運作并行使職責。

不僅如此,王廷連甚至認為,一旦農信社破產成功,意味著《銀行業金融機構破產條例》即將出臺,而該《條例》一旦出臺,就等于給農信社劃出一道紅線,而且這道紅線對農信社來說無異于生死線。

事實上,據《民生周刊》了解,中國銀監會從2007年起便已著手該條例的起草工作,2011年初《條例》還被納入《國務院2011年立法工作計劃》,而央行與之配套的存款保險機制方案已于2010年上報國務院。

銀監會在其2010年年報中載明,監管層將注重事前結構化限制性監管安排,推動金融機構破產法律制度建設,形成有序的市場化退出機制。

尚村農信社破產的司法程序究竟怎么走?什么時候能走完?肅寧縣那位消息人士似乎并不擔心,他認為,這只是流程和時間的問題,“畢竟,這家農信社的生命已經開始倒計時了。”

曹盛國說,雖然他很難想象這十年間尚村農信社到底發生了什么,但有一點是值得肯定的,這就好比他所經營的這家餐館,誠信為本、禮貌待客、菜做得要好吃,回頭客自然就會很多,否則遲早會被其他餐館擠垮。