土壤有機質測定方法比對分析

李靜

(天津市環境監測中心,天津300000)

1 引言

土壤有機質是指存在于土壤中的所有含碳有機物質,包括動物、植物殘體,微生物以及其分解合成的各類有機物質。作為土壤中的重要組成物質,土壤有機質是評價土壤肥力的重要指標之一。土壤有機質含量的高低將影響到土壤供給N、P、K和其他微量元素的能力,以及空氣和水分子間的協調關系的團聚化程度。同時土壤有機質對陽離子的交換、土壤顏色、溫度等土壤性質也會產生相應的影響。由于土壤有機質的對土壤肥力起著重要作用,因此測定土壤有機質含量具有十分重要的意義。

目前國內外測定土壤有機質的方法有多種。例如:重鉻酸鉀容量法、干燒法、灼燒法、微波消解法、水合熱比色法等。這些方法各有優劣,在此主要選取重鉻酸鉀容量法、干燒法和灼燒法進行比對分析。幾類方法中重鉻酸鉀容量法式目前采用的國標方法,是20世紀50年代以來,世界各國在土壤有機質研究領域中使用得比較普遍的方法之一。

2 測定原理

2.1 重鉻酸鉀容量法原理

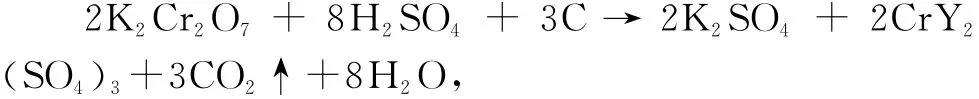

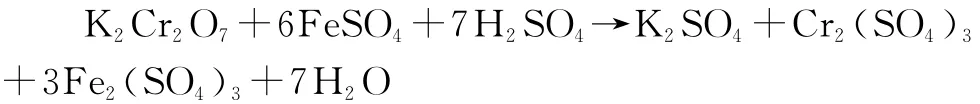

重鉻酸鉀容量法運用的是氧化還原原理。在過量的硫酸存在下,借氧化劑重鉻酸鉀(或鉻酸)氧化有機碳,剩余的氧化劑用標準硫酸亞鐵溶液回滴,通過剩余量算出被土壤有機質消耗的重鉻酸鉀,計算土壤有機質。化學反應如下:

多余的K2Cr2O7的還原:

2.2 干燒法原理

干燒法運用原理是測定土壤有機質中的碳經氧化后放出的CO2量。在無CO2的氧氣流或惰性載氣流中將土壤樣品進行燃燒,完全燃燒后釋放出的CO2置于檢測點,此時再通過相應檢測手段測量實驗中形成的CO2實際含量。

具體而言,在高溫下將有機C加熱分解,使其變成CO2后,用堿石灰(CaO+NaOH)吸收生成的CO2,由CaCO3重量換算成OM含量。

2.3 灼燒法原理

灼燒法的原理是測定土壤有機質中的C經灼燒后造成的土壤失重。將溫度在105℃下除去吸濕水的土壤樣品先稱重,再將其置于350~1000℃灼燒2h,然后稱重。兩次稱重之重量差即是測定土壤樣品中土壤有機質的重量。

3 測定方法特點分析

3.1 重鉻酸鉀容量法特點

采用重鉻酸鉀容量法測定土壤有機質時,由于土壤中碳酸鹽無干擾作用,測定結果準確,適用于大量樣品的分析。但存在的不足之處是:操作較為繁瑣,實驗過程注意事項多。測定中對滴定終點的觀察、判斷、條件控制均要求準確掌握(消化好的樣品要求是黃色或者稍帶有綠),對于沒有嫻熟分析實驗操作技能的操作者,既費時費力,又容易產生誤差。此外由于石蠟油浴易引起環境污染,試管上粘附的油難以擦干凈,對人體會產生危害。

重鉻酸鉀容量法在測定時具有更加明確的注意事項。測定中必須根據有機質的含量來決定稱樣量,每份分析樣品中的有機碳的含量應控制在8mg以內。同時對消煮溫度也需要進行嚴格控制,溫度必須在170~180℃的范圍內,沸騰時間保證準確計算在5min。最后消煮好的樣品試液顏色應為黃色或黃中稍帶綠色。若樣品以綠色為主則說明重鉻酸鉀用量不足,滴定時消耗FeSO4的量少于空白用量的1/3,則可能氧化不完全,應棄之重做。

3.2 干燒法特點

干燒法特點是能使土壤有機質全部分解,還原物質對測定不產生影響,實驗可獲得準確的結果。但干燒法操作復雜、費時,對分析技術要求較高,需要特殊的儀器設備,整體分析運行成本偏高。干燒法分析土壤中C時,包括有機碳和碳酸鹽和元素碳等無機碳。當土壤中含有各類無機碳時,需先采取處理除去無機碳,這樣使得操作更繁瑣了。由此可以認為,干燒法并不適于含碳酸鹽土壤的分析。

3.3 灼燒法特點

灼燒法可直接采用未磨土樣進行分析,同時可將吸濕水測定聯同進行。灼燒法測定可基本消除常見的因磨樣、添加化學試劑等引起的樣品污染和變異。采用灼燒法特點在于快速簡便,該方法適于大批量土樣的測定。在2h內灼燒法可同時灼燒40個土樣。灼燒法的操作步驟簡便,不需進行特殊的分析技術測定,整個過程屬于簡單的物理升溫、恒溫和稱重過程。測定中不會產生化學和放射性污染。但是的缺點在于,在測定過程中粘土礦物結構水的失重及碳酸鹽的分解失重,這使得灼燒法測定的LOI值比采用干燒法測定的有機質濃度值高。所以這就造成了該法在細密質地的土壤及石灰性土壤上的廣泛應用受到限制。

4 結語

當前,重鉻酸鉀容量法、干燒法、灼燒法都是土壤有機質分析法的3種不同的主要測定方法。重鉻酸鉀容量法由于測定結果準確,適用于大量樣品的分析等特點成為國標測定方法,但該法操作繁瑣,實驗過程注意事項多也成為其不足之處,需要不斷改進研究。而干燒法測定雖然也可獲得較為準確的數據,但操作復雜、費時,測定的整體分析運行成本偏高使得該法研究受到限制。作為比對分析中另一種測定方法,灼燒法具有快速簡便,適于大批量土樣的測定的優點,但是的缺點相比干燒法在測定的有機質濃度值偏高,在細密質地的土壤及石灰性土壤上的應用受到影響。

比對常用土壤有機質測定方法得出3種方法各有優劣。作為國標測定方法的重鉻酸鉀容量法在近年來不斷改進加熱條件后,逐漸得到完善,在大量樣品分析中顯示出其重要的價值,因此重鉻酸鉀容量法值得繼續深入研究。

[1]中國土壤學會.土壤農業化學分析方法[M].北京:中國農業科技出版社,2000.

[2]錢 寶,劉 凌,肖 瀟.土壤有機質測定方法對比分析[J].河海大學學報:自然科學版,2011(1):36~38.

[3]楊俐蘋,金繼運,白由路,等.土壤堿溶有機質的測定研究與應用[J].土壤學報,2011(4):234~237.

[4]李 婧.土壤有機質測定方法綜述[J].分析試驗室,2008(1):81~82.

[5]孟 爽,李紹峰.測定土壤有機質含量操作中應注意的關鍵技術[J].河北農業科技,2008(14):148~149.

[6]劉云香.土壤有機質不同測定方法的比較[J].農村科技,2007(6):67~69.

[7]楊樂蘇.土壤有機質測定方法加熱條件的改進[J].生態科學,2006(5):53~54.

[8]Beaudoin A.A comparison of two methods for estimating the organic matter content of sediments[J].J Paleolim,2003(29):387~390.

[9]Heiri O,Lotter A F,Lemcke G.Loss on ignition as a method for estimating organic and carbonate content in sediments:reproducibility and comparability of results[J].J Paleolim,2001(25):101~110.