四海鎮四季花如海

王欣

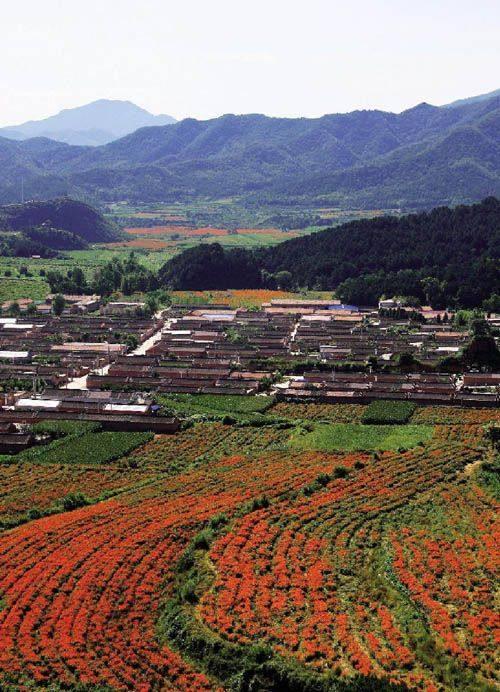

曾幾何時,北京市延慶縣四海鎮默默無聞。而今,因溝域經濟,它蛻變成了一片風情萬種的土地。遠眺,四海似乎是畫家筆下的調色板,赤橙黃綠青藍紫,暈染開來,不經意間幻作花的海洋;近觀,一路的萬壽菊,在山間、在溪頭,搖曳生姿,聲勢浩蕩。

記得在一部介紹自然風光的電視片里,播音員用好聽的聲音說,北京物產豐富,人杰地靈。配合著解說,畫面呈現的是滿眼的山花爛漫。印象中,那是我第一次憧憬大山。多年后,當北京開始打造溝域經濟時,我發現,許多遠山隨著時代變遷都改變了摸樣,而延慶四海以溝域經濟建設為背景,憑借大自然賜予的地標性氣候條件,把綠樹掩映的群山裝扮得花團錦簇。

四海鎮是個山區鎮,位于延慶城東北46公里處,地處山間谷地,海拔約700米,森林覆蓋率為85%,屬溫帶大陸性季風氣候。在新農村建設的今天,四海重視產業發展和基礎設施建設,堅持生態優先,特別策劃了“四季花海”的溝域建設項目。“四季花海”溝域作為全市重點建設的7條溝域之一,被列為延慶縣“十二五”規劃中十個戰略增長項目之一和2011年延慶縣政府重點折子工程。

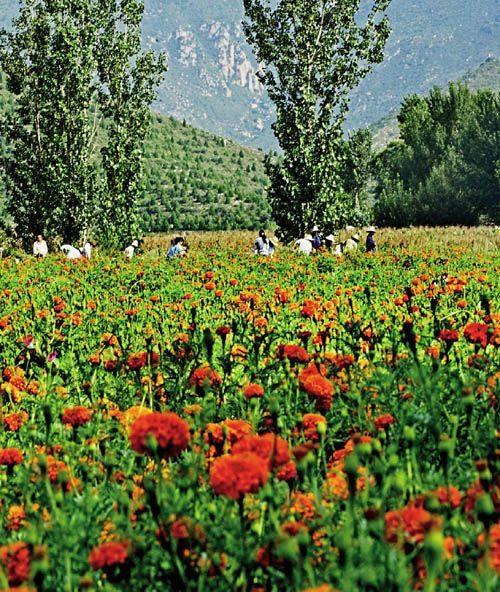

“四季花海”集中了萬壽菊、茶菊、玫瑰、百合、草盆花、香草、美葵、金花葵等多種經濟型花卉和觀賞型花卉,連綿起伏的群山魔術般地將這各色花品隔置成帶狀的“花海”,置身其中,蜂飛蝶舞,花香撲面。在萬畝的花卉種植區,最令四海人驕傲的是萬壽菊,因為它不僅僅使大山遍穿黃金甲,還為花農們帶來實實在在的收入。在萬壽菊種植區,花開正艷的時候,隨處可見花農輕舒雙臂,把一朵朵可提取葉黃素的萬壽菊采入簍中。按一公斤0.3元到0.4元計算,手快的村民,一天能摘500公斤左右,合同公司專門在地頭收購,一天收入就有一二百元。有意思的是,有游客加入其中,體驗采花的同時,和花農一樣,摘后過秤,欣喜地換取勞動報酬。

四海鎮的土地上散落著18個行政村,周邊與珍珠泉鄉、劉斌堡鄉為鄰,是“四季花海”統一了這里炫目的基色。劉斌堡是通往四季花海的要道和門戶,四海是四季花海核心區、珍珠泉是次核心區,漸次形成季節不同,觀賞品種不同、京城賞花獨一無二的遠山盛景。如果說“四季花海”的獨具匠心,始終貫穿著中國傳統文化中“師法自然”的情懷,不如說,是當今的溝域經濟政策為山區的發展指明了方向。本著“堅持生態優先,重視產業發展和基礎設施的完善”,“四季花海”開始發力,在溝域內重點實施花卉產業基地建設、生態提升工程、基礎設施和公共服務設施、環境綜合整治、推進社會投入和對外宣傳推介六大工程。到目前,整條溝域已完成8200畝的花卉栽植工作,形成9個花卉景觀觀賞節點。同時,繼續保持育種育苗基地、宿根花卉生產規模,繼續推進花卉加工廠、大棗采摘園等園區的完善與建設,確保花卉產業的循環與發展,促進一產向休閑農業、觀光農業、創意農業拓展和延伸。

“四季花海”最能體現“遠山盛景”這一特色的除了鮮花,當屬前來這里尋“美”的游人們,他們三三兩兩,放慢都市節奏,結隊而來。或沿著賞花步道,或騎行山路,在觀景平臺流連駐足,品一杯農家的黃芪茶,享受著清風入懷,真是世間愜意的享受。人們紛紛拿出相機拍照。山上,是滿眼的綠;山谷中,則是炫目的花海。

大山變美了,村民的素質也得到提升,他們不僅積極參與鎮里舉辦的“民俗戶”培訓,還憧憬著新型農村社區化管理,因為他們知道,“賞花”只是溝域經濟發展的第一步。下一步,“四季花海”將按照國家A級景區建設標準,發展成旅游度假休閑勝地 ,“四季花海”的綻放,為當地農民鋪就了致富路。