雛鳳聲清麗 初試《拜月亭》

張述

人們在擔憂戲曲現狀和前途,分析其成因的過程中,往往歸咎于體制,歸咎于環境(傳統文化的流失),歸咎于市場,歸咎于演員,但是,是否考慮過社會進步了,經濟發展了,現在有多少家長(包括研討會上高談闊論的袞袞諸公)愿意把自己的寶貝疙瘩送到戲校受這份罪。學戲太苦了,有一個少年時期學過京劇后來改行的著名影視明星,前些年在接受電視訪談時表示:這個(學戲的辛苦),不是正常人受得了的。

封建社會子承父業是王法的規定,是專制的烙印。辛亥之后,學戲的目標基本上是奔著成角的輝煌,不菲的收入;最低,起碼是個飯轍。但還是有名角不愿意自己的子弟再蹈自己的老路(如程硯秋、周信芳)。時至今日,國家有保障,處處有飯轍,而且戲曲的輝煌已成為明日黃花。因此,對于現在能夠報考戲校的學子,國家應該加倍呵護,對戲校應該重點投入。我一直認為裁撤國營院團,將經費投入戲校、劇場才是真正的振興、拯救戲曲之路。

當然,厚其供養是為了勤其學練。戲諺:千學不如一練,千練不如一演。學校應該為學生打好基礎,學校更應該為學生提供平臺勤加演練。學生應該雜學旁收,戲肚寬敞,多學折子戲;學生也應該排大戲,練耐力,爭取一場大戲唱到底,依然神完氣足。

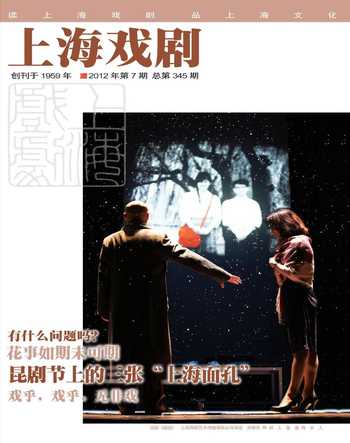

或許就是本著這個思想,上海戲劇學院戲曲學院、上海青年京昆劇團近日為戲曲學院大一、大二的學生提供了傳承與學習的實踐機會,排演昆劇《拜月亭》,讓學生體驗戲曲創作的樂趣、經驗和艱辛。尤其值得稱道的是,演出的樂隊由17名即將畢業的戲劇學院昆音班的學生組成。學生表演學生伴奏,互相切磋互相砥礪,在藝術道路上相扶相策。這對雙方將來的成長發展都是極為重要的。

以十八、九歲的青春演員飾演小生閨門旦,顯現了活力與美麗。當然也要看到,演員在生旦戲中,美妙繁復的身段動作固然能夠愉悅觀眾,卻也有可能迷惑自己,忘記了戲中人物的境遇,把兵荒馬亂的逃難情景,演繹得太過浪漫,使觀眾恍惚產生了看《白蛇傳》西湖煙雨畫傘同行的錯覺。另外,青春演員演繹老生老旦也稍覺稚嫩。雖然學生們在演唱、表演甚至伴奏方面都顯得青澀,但這是他們必須經歷的。好在他們對人物性格的把握和唱腔念白的運用都基本到位。初次演出能達到這樣的水平就不錯了。陳云曾經鼓勵評彈演員說新書。他說:對于新的東西,只要有三分成績,我們就要鼓掌。對于年輕學生能夠演繹一岀難度比較大的戲,我們也應該持鼓勵的態度。

《拜月亭》又名《幽閨記》,是“四大南戲”之一。歷來被認為是元代杭州商人施惠(字君美)所作。全劇以蔣世隆與王瑞蘭的愛情婚姻波折為主線,寫金朝末年,蒙元南侵,金遷都汴梁。兵荒馬亂中,親人離散。書生蔣世隆與兵部尚書王鎮的女兒瑞蘭曠野相逢,結伴同行,患難中結為夫婦。王鎮議和歸來,強行拆散恩愛夫妻。瑞蘭思念丈夫,幽閨拜月禱祝重聚。后蔣世隆考中狀元,破鏡重圓。

該劇雖為愛情戲,卻突破“才子佳人一見鐘情”的俗套,著力描寫蔣、王二人在患難相扶、生死與共中建立起來的純潔、堅貞的愛情,同時批判了封建的門第觀念和封建婚姻制度。歷來被各劇種搬演。明代昆曲興起后,經過昆曲化的改造,早已成為昆曲的傳統劇目。但近代以來,全本大戲幾乎不見,留存在舞臺上的是一出折子戲“踏傘”。

此次推出的《拜月亭》是根據原著進行了縮編和整理之后的全本演出。既保留了傳統昆曲的表演精神,又符合現代觀眾的審美品味,是用傳統的演繹方式傳達了現代的人性精神。

但是,我對《拜月亭》中的男主人公蔣世隆一直是不太滿意的。按照古人的道德標準,他似乎稱不上君子。因為他為德不終(“為德不終”語出《史記·淮陰侯列傳》)。他不像《柳毅傳書》中的柳毅(越劇中的柳毅形象更完美),施恩不望報。蔣世隆的形象前后不統一,在《曠野奇逢》中是至誠君子,善良溫潤;在《招商諧偶》中卻是急色男子,軟硬兼施。也許這是生活的真實,但不一定要演繹成藝術的真實。《拜月亭》的歷史背景是一幅凄慘的歷史圖卷。人民遭逢戰亂,傾家蕩產,淪為奴隸,甚至喪失生命;但是在舞臺上,呈現的是因禍得福的巧合,團圓美滿的結局。傳遞給觀眾的悲劇感是不如《生死恨》、《桑園寄子》等戲曲作品的。看《拜月亭》的觀眾往往不會揪心于歷史的殘酷,也不會深究蔣王這對戀人今后生活的黯淡。歷史上,金朝在公元1214年遷都汴梁并不是災難的結束,20年后金朝滅亡。此前一年,汴梁陷落。金朝宗室,男子被屠戮,女子被凌辱,一如靖康故事。國家敗亡,顯貴之家的遭遇往往比平民百姓的遭遇更慘凄,因為他們更容易成為目標。

因此,我覺得不妨基于藝術的真實,把蔣世隆的形象予以統一,特別是舞臺形象。可以改為在《招商諧偶》中,當店主人聽到這對青年男女口稱夫妻卻要兩處安置,就狐疑盤問,前方有戰事,此地盤查緊。防的是奸細,拿的是盜賊。孤男并弱女,非盜即拐帶。問明情況后,便主動熱心作伐,既為了兩人今后的路途方便,也為了自身穩妥。女主人公可以推托,但經店主人曉以利害,并動之以情,最后結果仍然是蔣王諧偶。這一場留出的演出時間,可以將《逆旅蕭條》一場補上。觀眾看《拜月亭》主要是看蔣王這對戀人的悲歡離合。《幽閨拜月》是女思男,而《逆旅蕭條》是男思女,如果相思對稱表現,則更能撥動觀眾心弦。

最后,我也不同意狀元挑戰宰相的情節。民間看狀元是天下第一人,可是官場(宰相)看狀元只是一個即將被授予六品職銜的翰林院小官(雖然有發展前途,但只是潛在的)。現代社會也很難想象,全國考試第一名就敢對國務院總理(副總理)叫板。再說,蔣世隆的目的是祈愿夫妻團圓。看見妻子,應該喜悅,而且喜悅應該大于對岳父的仇恨。如果他叫板岳父,岳父發怒,把女兒另配高門,他該如何?

批判嫌貧愛富的主題,戲中常有。可是在生活中,批評容易,躬行卻難。輪到自己頭上誰也沒有那么輕松。誰愿意把自己如花似玉的女兒嫁給一個瑟縮萎頓的病漢。我覺得,對王鎮沒有必要多作批評。在《幽閨拜月》中王瑞蘭已經怨恨過了,在戲的結尾,王鎮自我檢討兩句就行了。

昆曲欣賞者的文化修養、文化覺悟不同于其他戲曲欣賞者的文化教育、文化水平。他們有思想,不需要太多的戲曲思想灌輸。因此,昆曲并不需要承載太多的故事情節和思想教化。西方戲劇(重敘述)與中國戲曲(重抒情)之間屬性不同,而中國各地方戲曲之間表現(抒情)的程度、方式也不同,受眾也不同。例如,昆曲低吟需要磨,秦腔高亢需要吼。昆曲是唯美的,昆曲是高雅的。昆曲欣賞者聽的是曲,品的是味,崇尚的是清,需要的是淡,是從絢爛濃烈中提取的清淡平和。