多元:進入收藏的路徑

年初之際,哥倫比亞的策展人英提·格雷羅受卡蒂斯特基金會委托在民生現代美術館策劃了一次展現卡蒂斯特基金會藏品的展覽。此次展覽呈現了基金會“歐洲/中東”與“101公路”兩大板塊的藏品。展覽分為三個主題“涵義的分叉”、“工作工作工作”和“余波”,在多元敘事以及與社會和藝術史傳統相關的錯綜歷史進程的雙重語境下,展覽體現出個體性與自治性姿態,同時亦向中國的觀眾展現出一個基金會的收藏是如此的多元。

“涵義的分叉”:身處同一世界擁有不同的定義

“涵義的分叉”部分探索了個體如何以各自的方式來表述基于某種共同信仰的思想與事物,指出我們所身處的世界可能同時擁有不同的定義。觀者可從作品中體驗到意義的多重性和不穩定性。其中的一些作品探索了對“自我”的非本質主義表現,個體隨時可能遭到來自外界的未知因素的改變。如法布里斯·許貝特《細胞人》(2003)中描繪的是一個由細胞結構組成的人形,在其作品中,個體被描繪成復雜密集的生物體,具有眾多變異的涵義、不同的敘事、不同的細胞。

個人對感官享樂的追求,即人類身體最奇異的一種表達以詩意的方式出現在達里亞·馬丁的錄像作品《軟材料》(1997)中,兩名舞者與機器人義肢進行的互動創造出一種人與機械之間的舞蹈。加布里埃爾·奧羅斯科的攝影作品《哥倫比歐》(1997)則在世俗生活范疇內進一步探索了個人與事物之間的關系,這是一張在墨西哥某村莊拍攝的自制兒童秋千的照片,體現了一個實用的物體(此處即秋千),由其他工業商品的零件拼貼而成的過程。作品精心刻畫了這種日常的DIY創意在經濟蕭條的背景下反而更加常見。

人們除了可以看到探索“自我”的非本質主義表現外,在一些作品中能感悟到涉及動蕩的地理邊界語境下對于身份認知的錯綜進程。如馬修·白金漢的作品《公元502002年的六個黑山始祖》(2002)由照片和文字組成,帶領觀眾經歷美國的露天民族主義紀念碑——“總統山”的社會史和自然史,墻上文字所創造的年表描繪了從公元502年起,一直到虛構的未來中,圍繞總統山所發生的各種大事件及其來龍去脈。作品回到了入口處法布里斯·許貝特作品所引出的涵義變異主題,摻雜了歷史、文明,尤其是有關領土的文化政治暗示,這些涵義在下列作品中得到了進一步的細分:詹妮弗·阿洛拉和吉爾勒莫·卡扎蒂勒的攝影作品《地標(足跡)》(2004)記錄下了一串在波多黎各維埃克斯島上由抗議者們留下的腳印,這片土地自美殖民時期開始就被美軍占領,抗議者穿著由藝術家特制的橡膠鞋,用足跡在沙灘上留下信息,抗議在島上依然進行著的爆炸試驗。

門果·湯姆森的《無題(時代)》(2010)是一組快速播放的影像,內容是迄今為止所有“時代”雜志的封面,這件作品喚起觀眾的歷史意識,認識到時間的流逝和人類近代史中發生的各種巨變。胡里奧·凱撒·莫拉萊斯的水彩畫《非法干預》(2006)提出另一種身體與動蕩邊境之間的關系,作品描繪了許多墨西哥非法移民為了偷渡至美國,想出各種辦法把身體蜷縮在汽車座椅、商品,甚至《飛天小女警》的玩偶里。作品用諷刺漫畫的手法和超現實主義的圖像描繪了這些個體悲劇,他們無法移動的狀態以及僵化的身體。

在該敘述下,移民的主題也體現在克萊爾·方丹的霓虹燈裝置《到處都是外國人》(2006)中,乍看之下,藝術家選擇的話語似乎表達了對于外來移民的恐懼和文化多樣性的議題,但從更廣泛的角度看,作品也在引導觀眾去思考一個人可能隨時不屬于某地,如同外人、或社會控制系統之下的局外人一般的游離狀態。然而為何要懼怕差異?何不以包容或善用的態度來對待?米歇爾·弗朗索瓦的《污染》(2004)是一組微型雕塑,作品呈現了一個純凈的事物如何被外部、外來的因素所污染,改變了外表,或許也在提醒我們隨時準備好去接受異變,對我們的構成提出質疑。

這部分還有一些作品在語言層面上,通過表現一個文本或圖像的能指與所指永遠不可能是單一的本質,來體現意義的多重性。如馬丁·格里的霓虹燈裝置《作品335號:事物》(2004)以其直白的信息進一步對語言做了哲學上質問,直指周遭的有形事物。法布里斯·許貝特敘事的多重性同樣體現在奧勒里安·夫勞門特的錄像作品《口袋電影》(2007)中,片中一位魔術師用眾多可以看作是考古性視覺標志的卡片構建了一幢虛擬的建筑,提示我們圖像對于建立事物之間關系的虛幻可能。

馬立歐·葛西亞·托勒思的電影《一分鐘內表演片名(金正日最喜歡的電影)》(2005)里,演員們做著猜片名的游戲。涵義在表演電影場景的演員們的肢體動作,以及觀看者的個人知識之間產生。兩者的主體性皆由交流而生,又受限于交流。片中演員所模仿的老掉牙的“資本主義式”電影是金正日最喜歡的好萊塢電影,作品揭示了源自集權式獨裁者的個人渴望,它同時又矛盾地抑制了個人主義。

“工作工作工作”:融合了三條相交錯的敘事線索

當藝術家亞歷山大·羅欽可(蘇聯,1891-1956)從其創立的先鋒結構主義脫離,而轉變為生產主義陣營的領導者時,他試圖將藝術實踐更大化地服務于社會宗旨。列寧的新經濟政策實行六個月之后,在1921年9月莫斯科舉行的展覽“5×5=25”上,羅欽可和其他四位藝術家展出了他們最后的結構主義作品,從此,一個更多產的美學范式誕生。藝術家成了實用藝術,以及工業設計和平面設計的工匠,使藝術實踐更接近于工廠化的生產方式。

“工作工作工作”這條分支的作品以藝術、勞動力和社會組織相交錯的方式展開敘事。一開始看到的是蒂姆·李的系列攝影作品《無題(亞歷山大·羅欽可)》(2008)運用一套由直角鏡構成的光學裝置,使萊卡相機能夠拍到相機本身。不存在的攝影師喻示作者自主權的缺失;諸如亞歷山大·羅欽可這樣的藝術家一樣,其先鋒性的生產主義圖像被用作蘇聯國家的宣傳工具。此部分借由羅欽可等藝術家而起的藝術哲學傳統,首先討論了藝術創作自主權的缺失。

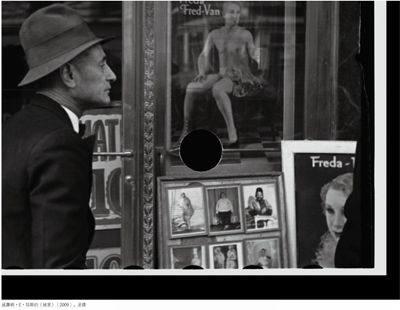

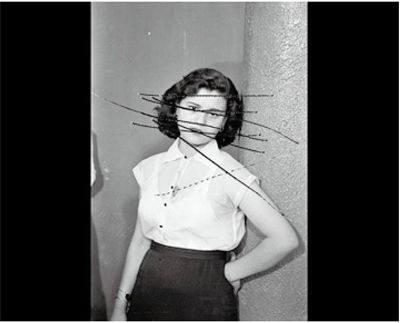

隨后的作品通過復原一系列歷史照片資料,探索了美國戰后大蕭條和戰前黎巴嫩時期的社會狀況。如威廉姆·E·瓊斯的《被害》(2009)是一組由20世紀30年代的舊照片組成的快播錄像,照片原本由美國政府下屬的農場安全管理局在大蕭條時期拍攝,作品中快速出現的這批圖像是其中從未被放大的照片,它們因沒有描繪田園式、樂觀主義的社會而未通過審查。同樣涉及在特定地方和時間攝影的歷史意義的作品包括被阿克拉姆·扎塔里修復的一系列老照片,這些照片是20世紀40、50年代的攝影師哈希姆·厄爾邁達尼在黎巴嫩其工作室拍攝的。當時,厄爾邁達尼讓被攝影的人物擺出各種他們幻想的姿勢,然后用傳統人物肖像的方式拍攝。他照片里的對象都是一些通常不在公眾雷達范圍之內的無名小人物。扎塔里照片中的年輕人形象在大衛·馬伊科維奇的《這些日子》(2005)中得到了回應,該錄像攝于南斯拉

夫黃金十年時期,前薩格勒布博覽會意大利館前,汽車里去政治化的年輕男女之間麻木不仁的對話,把博覽會和展館的現代主義之美置于一種今日根本不存在的,昔日的樂觀主義、發展和蓬勃進步中。

其它一些作品則表現了當代去政治化青年,他們身處體現20世紀進步的建筑廢墟中和今日依然存于世界某處的工人階級的固性和僵化。如馬塞洛·西達德的水彩《回復:建筑設計定義2》(2006)畫的是為搭建一座現代主義建筑準備的白色磚塊,即使沒有人類形象出現,作品依然揭示了構建現代建筑美學及意識形態范式過程中人力的必不可缺和社會斗爭的必然性。達米恩·奧特加的《休息材料Ⅱ(巴西)》(2004)也對磚塊進行了運用,這是一系列在巴西不同村莊拍攝的照片,每張照片顯示一塊不同的磚塊擺在某一貧窮的農村地區。作品標題指出了工人階級所處的被動的附屬狀態。弗朗西斯·埃利斯的《守夜》(2004)是這部分的最后一件作品,位于展廳正中,這是一段在倫敦博物館用CCTV監控拍攝的錄像,一只狐貍出沒于展廳中,于眾多英國統治階級的肖像畫之間信步、嗅探。作品探索了歷史如何在他者的統治之下演進,凌駕于他人之上,被懸掛在博物館中的畫作,在這里由被監視的狐貍象征,然而,它卻具有了更多的自由。

卡蒂斯特基金會

卡蒂斯特基金會成立于2001年,為注冊于巴黎的私人基金會,迄今為止收藏了全世界近400件藝術作品。其創始人兼現任主席文森特·沃姆斯(Vincent Worms)是一位風投公司的老板,旗下有多個在納斯達克上市的信息技術公司。卡蒂斯特藝術基金會擁有舊金山與巴黎兩個分部,其收藏分為五大部分:“歐洲/中東”將焦點放在歐洲和中東的藝術家上;“101公路”關注在北美西海岸著名的101公路沿線地區工作生活的藝術家;“南方”收集拉丁美洲的當代藝術;“A3”為亞洲當代藝術;“美國錄像”包含了一批美國最具代表性和開創性的錄像作品。由于該基金會建立的是先提名再進行集體決策的形式,其藝術委員會團隊成員握有決策權,實際上掌管著基金會的收藏方向。這些成員包括前泰特美術館收藏主管杰里米·李維森、曾在法國Rochechouart博物館任職的若森·帕瑞特等人。

“余波”:“世界末日”后余波的奇幻世界

近年來,卡蒂斯特基金會收藏了一批東歐藝術家的重要作品,包括在柏林墻倒下之前的二十年里活躍的歷史人物,以及探討舊日社會主義現實所帶來的余波的當代藝術家。在展覽最后單元中,觀眾可以看到前捷克斯洛伐克觀念藝術家尤利烏斯·科勒在1989年的表演記錄,還有杰伊曼塔斯·納可維希斯對蘇維埃立陶宛的未來杜撰的影像作品,卡洛斯·阿莫拉雷斯的錄像裝置位于整個展覽的最后,它并不出自上述的任何語境,但作品中天啟景觀下的奇幻世界呈現了由一場仿佛曾被人知曉的,即將來臨的“世界末日”所帶來的余波。

雙連畫照片《指示性文化現狀1,2》(1989)是對尤利烏斯·科勒在前捷克斯洛伐克進行的表演實踐記錄,這是一個關于外星飛碟的長期計劃的一部分,科勒企圖將一個自制的太空人工制品發射到太空,以便與外部世界建立聯系。杰伊曼塔斯·納可維希斯的《啞彈效果》(2008)是一部虛構短片,作品假設冷戰如果真的“打響”,可能會發生怎樣的情況。短片中的主角是一位前立陶宛軍人,在20世紀70、80年代,他是掌管核導彈最后發射按鈕的負責人,故事呈現了這場虛構的發射中出現的各種軍事代碼、任務和行動。

卡洛斯·阿莫拉雷斯的雙面錄像投影《無用的奇跡》(2006)描繪了一片夢幻而不真實的風景,那里充斥著各種遭到輻射般的奇異生物,正反兩面的錄像中出現了墨卡托世界地圖,如同拼圖一樣瓦解又重新締造,暗喻著這塊精神的大地仍植根于我們的世界。圖像式的天啟之下,依然隱藏著某種希望感,動物在這個野生和抽象的宇宙中超越了人類。

(鳴謝:民生現代美術館)