與“蟲災”賽跑

高光 鄧凌原

一夜之間,正待成熟的玉米上布滿了黑壓壓的粘蟲,突如其來的蟲災讓期待豐收的農民有些手足無措。緊鑼密鼓的防治工作過后,兩種截然不同的結局呈現:一些地區束手無策,蒙受巨大損失;而有所準備的地區統防統治積極滅蟲,將損失降到了最小。

在各地與“蟲災”賽跑的時候,基層“植保”的諸多問題凸顯。受訪專家普遍認為,需完善相關法規、強化預警力量與防治組織。

有備無備兩重天

同樣是面對蟲災,雄縣與霸州情況迥異。

《民生周刊》記者在河北廊坊霸州采訪時發現,由于與北京、天津接壤,受災的一些地區工業化程度相對較高,對農業的重視程度有所下降,加之分散經營的種植模式給病蟲害的“統防統治”帶來困難。發現災情后,很多地區只能通過村民自治的方式進行治理,最后造成受災嚴重。

而與廊坊霸州相鄰的保定雄縣。當記者驅車經過該縣時,發現這里的玉米長勢很好,雖然也有被粘蟲啃食過的痕跡,但是受災程度明顯輕了許多。

兩地相鄰,為什么會有如此差異?帶著疑問,《民生周刊》記者走進了一個名叫“八北村”的小村落。

原來,平日里當地政府對于各種病蟲害的防治十分重視,每年都會定期對村里的農作物、樹木等施撒農藥,噴灑設備長期處于“備戰狀態”。據村委會主任張望介紹,此次粘蟲防治能取得這樣的效果,主要得益于專業的施撒人員和設備,“用了不到三天的時間,就控制住了這場蟲害的蔓延。我們村共有耕地近2000畝,今年的收成不僅不會降低,初步估計每畝還會增產近200斤。”

同樣是受到病蟲害的地區,為什么雄縣的玉米沒有減產,反而產量會有所增加?雄縣農業局副局長劉玉堆給出了答案,“能有這樣好的結果,得益于政府的重視”。

劉玉堆表示,雖然蟲災不像暴雨等自然災害那樣,幾乎每年都會發生,但是,作為一級地方政府,雄縣每年都會有關于蟲災的防治預案。

為了響應國家“農業基層服務體系建設”的總體規劃,雄縣建立起了三個“農業區域服務站”,每個站點管轄三個鄉鎮,直接面對農民進行“一對一”的服務。“這些措施,在面對像今年這樣的病蟲災害初發時確實起到了作用。”劉玉堆這樣總結前期的“植保”工作。

防治組織作用凸顯

據了解,我國植保專業化防治組織始建于上世紀80年代,在一些省(市、區),通過國家(省)商品糧基地建設及國際援助和合作項目,在一些項目實施的區縣購置了機動噴霧器,在鄉、鎮農技站建立了植保專業隊,開展農作物病蟲害的統防統治工作。

到上世紀90年代前半期,一些省市專業化防治組織已經達到了一定規模,并出現了政府職能部門主辦、民辦、個體等多種類型的防治組織。然而,從上世紀90年代后半期開始,由于農村勞動力開始大量轉移,部分機手外出務工,加之資金投入較少,機械老化,植保專業化防治隊伍出現萎縮,專業化防治工作出現下滑局面。

進入本世紀后,隨著國家對糧食生產的重視和對植保投入的增加,植保專業化防治組織得到了恢復和發展。2008年,農業部下發了《關于推進農作物病蟲害專業化防治的意見》,極大地推進了植保專業化防治隊伍的建設,各省(市、區)也先后出臺了植保專業化組織建設的文件和舉措,加大了對農作物病蟲害專業化防治的投入和政策指導,專業化防治組織建設得到快速發展。

2011年6月14—15日,全國農作物病蟲害專業化統防統治工作會議在湖南長沙召開,時任農業部副部長危朝安表示,大力推進專業化統防統治,是符合現代農業發展方向,適應病蟲害發生規律變化,提升植保工作水平的有效途徑,是保障農業生產安全、農產品安全和農業生態安全的重要措施,必須高度重視,全力推進。

據農業部統計,到2011年6月,全國經工商注冊的病蟲害專業化防治組織達1萬個以上,擁有大中型植保機械120萬臺套,從業人員近100萬人,日作業能力超過3000萬畝。

“農作物病蟲害專業化防治組織的作用在重大病蟲害的防治中日益凸現,為實現全國生產糧食的‘九連增發揮了重要作用。”中國農業科學院植物保護研究所農業昆蟲研究室主任王振營在接受《民生周刊》記者專訪時表示。

然而,由于農作物病蟲害專業化防治組織的主要職能是組織對病蟲害的防治,本身缺乏對病蟲害發生的預警能力。王振營認為,應該密切與各級植保部門,特別是當地植保部門的聯系,及時了解當地農作物病蟲害發生趨勢,對當地植保部門在業務上給予指導,在技術上給予培訓,及時發布病蟲害預警,發生趨勢,預測病蟲發生程度的信息。

預警體系須強化

“對于病蟲害的防治就像是一場賽跑比賽,如果落后了,我們的糧食安全就堪憂!”一位多年從事病蟲害防治的專家這樣解釋著我國目前的“植保”局面。

早在建國初期,我國就非常重視病蟲害的預警工作,四十年前,農業部就曾提出“要像辦氣象站那樣辦好病蟲測報站”。可見,病蟲害的預警早已成為整個“植保”體系的重要一環。

據農業部農業技術推廣服務中心相關數據顯示,我國目前已經建立“病蟲測報區域站”1200個,“基層測報點”6300個,從事病蟲害測報的專業工作人員有16000多人。但是,將這些數字平均到我們國家2700多個縣里,力量顯得單薄。

“我們國家整個預警體系遇到的困難仍然是資金、設備、人員等老問題。” 農業有害生物監測預警研究室主任程登發談起病蟲的預警現狀憂心忡忡。我國目前專業的“昆蟲預警雷達”有七臺,但全部都是用作科學研究,對于病蟲害的預警,我國采用的依然是最原始的基層植保人員定期到田間地頭查看的方式。

程登發告訴《民生周刊》記者,目前來看,我國關于昆蟲災害預警的研究機構非常少,具體實施部門力量也很有限。“昆蟲預警雷達”作為世界上防治病蟲害的有效設施,對于一些遷飛性的害蟲預警作用明顯,但在我國仍然處于起步階段,推廣起來面臨的同樣是運行費用短缺、專業技術人員匱乏的窘境。“當然,除了‘昆蟲預警雷達,衛星遙感技術、航模飛機等也是有效的方式,關鍵還是在于我們有沒有相關的設備和人員。”

程登發認為,此次的粘蟲災害凸顯了病蟲害提前測報的重要性。發現病蟲后再實施救治往往會使政府和農民在這場“競賽”中喪失優勢,所需要的資金也會更多。雖然廣播、電視、互聯網、手機等諸多傳遞信息的方式運用到了蟲災防治中,但是“后發制蟲”不如未雨綢繆。病蟲害預警重點是“防”,假如這道防線被突破,降低災情的關鍵是怎么“治”。

統防統治抓植保

據農業部的相關文獻稱,我國早已建立起了一整套自上而下的農作物保護系統。農業部有種植業司、農業技術推廣服務中心、中國農業科學院等統籌和研究機構,地方有省、市、縣、鄉等多級植保站或區域農業服務站點。但是,就其發揮的作用而言,地區差異非常明顯。

此次粘蟲災害,大面積爆發始于東北三省,隨著氣候的變化,逐步向南推移。從受災程度來看,東北地區似乎更重,但是由于防治和補救及時合理,結果并未造成重大減產。“究其原因,是因為東北地區的糧食種植方式更趨于整體化、模式化,農場式經營讓該地區的蟲害防治更加有效,‘統防統治效果也更明顯。”程登發這樣向《民生周刊》記者解釋。

中國農業大學相關專家以黑龍江為例向《民生周刊》記者談到,黑龍江省在全國率先發出了三代粘蟲蟲情警報,全省統一協調租用飛機、協調機場,并緊急啟用了肇東農業專用機場,對重點發生縣進行了航化防治作業。17架飛機共出動307架次,殺蟲率達到了百分之九十五以上,并且飛機航化防治費用由省財政全額補助。除了航化作業外,絕大部分地區采用的也是大型噴霧機。

與此形成鮮明對比的是,我國部分農業欠發達地區耕作方式依然比較傳統,大多還是以分散種植為主,組織化程度不高,信息化水平、經營規模、信息來源等許多方面仍然比較落后。蟲災來臨,只能是“自防自治”的模式,機械化程度明顯不足。

在推廣“統防統治”過程中,農業部曾指出,建立“統防統治”的病蟲害防治體系可以體現對口用藥、節約成本、增加防治作業效率等多重優勢,在提高防治作業效率的基礎上,最大限度地避免了農民農藥中毒現象的發生。

農業部同時指出,“統防統治”是一個復雜的工程,各級政府、農業主管部門、農資企業以及農民等應該分工合作,在面對重大農作物病蟲害時更應該密切配合。

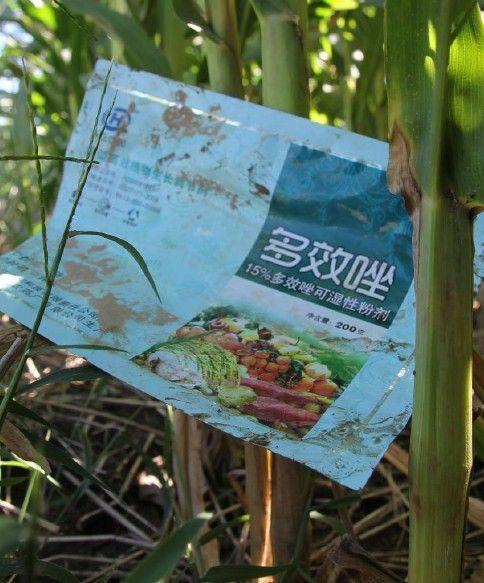

但走在田間地頭,仍有大量的農藥袋散落一地,這都是農民施撒完農藥后隨意丟棄的。“現如今,人們可以說是‘談農藥色變,但是遇到像今年這樣較為嚴重的病蟲災害時,又不得不大面積地噴灑各種農藥,否則莊稼就會被吃得所剩無幾。”張珍心情很矛盾。

國際水稻研究所研究結果表明,面對病蟲災害時,農藥的使用往往弊大于利。處理農藥引起的保健問題的費用總是會超過農藥給農作物帶來的好處。因此,有關專家認為,在“統防統治”大背景下,不能忽略“綠色植保”、生物防治的重要性。

法律法規待完善

雄縣植保站站長劉秋生向《民生周刊》記者介紹,雄縣的耕地面積近50萬畝,縣農業局植保站工作人員的編制僅11個,平均算來一個人要負責將近10萬畝耕地的植保工作。“不僅如此,由于農業工作負擔大、人手緊,植保站大部分在編人員都借調到了農業局其他部門,實際參與植保工作的只有4人,這4個人都是跟我一樣,是60、70年代出生的‘老兵,年輕人太少了!”談起目前的病蟲害防治局面,劉秋生表達了一名基層植保工作人員的無奈。

劉秋生還談到,《中華人民共和國植物檢疫條例》明確規定植物檢疫人員可進入車站、機場等區域進行檢疫工作,但是作為農業部門,有些職權實施起來十分困難。

劉秋生表示,“通常人們以為病蟲是從一塊莊稼地吃到另一塊,但是人們也許不知道汽車、植物、大氣等都可以成為蟲子遷飛的載體。”由于農業部門的執法權比較模糊,其工作范圍也只能被限定在田間地頭。由此看來,加強基層監測點建設顯得異常重要。

“《中華人民共和國植物檢疫條例》頒布實施至今已經三十年了,三十年間農業的耕作方式在變,農民的生活也在發生變化,國家一直在強調‘統防統治,可是到了基層,資金是問題,專業的技術人員也是問題,‘亡羊補牢式的救治造成的人力、物力、資金的投入往往比提前預防要大得多。”多年關注農業生產的法律專家陳森向《民生周刊》記者談到了我國目前關于農作物法律、法規的不足之處。

此次蟲災,防治效果明顯,受災地區雖有減產甚至絕產的情況發生,但我國還是迎來了第九個大豐收的年頭。強化針對病蟲害的防治工作,將成為保證來年農業增產增收的希望所在。