美國的生態(tài)農(nóng)業(yè)

汪立波

美國是世界上最發(fā)達的國家,也是世界上第一大農(nóng)產(chǎn)品出口國。雖然現(xiàn)在美國農(nóng)業(yè)勞動力只占全國總勞力的不足3%,農(nóng)業(yè)產(chǎn)值只占國內(nèi)生產(chǎn)總值的2% ,但是美國對保護農(nóng)業(yè)后備資源和農(nóng)業(yè)生態(tài)建設無論在規(guī)模上,還是在水平上都是名列世界前茅的。

美國的自然生態(tài)保護與管理

美國國土面積廣闊,地形復雜,地區(qū)差別很大,不僅有肥沃的平原和山間盆地,而且有高原、沙漠和山地。大體說來,美國西部以山地高原為主,約占本土總面積的1/3,東部以平原低地為主,其中又可分為西面的大平原、中央低地和東面的阿巴拉契亞山地。全國耕地面積約28億畝,平均每人12.6畝;牧場面積26億畝,平均每人16.4畝。

美國政府很重視自然生態(tài)的保護,尤其是農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的保護和建設,這是他們吸取了破壞生態(tài)的沉痛教訓后才日益重視的。美國中南部大草原屬半干旱草原類型,年降雨量500mm左右,在歷史上曾是肥沃的天然牧場。由于大量移民涌入,過度放牧和開墾,到19世紀后期,風蝕已十分嚴重。1934年5月,美國發(fā)生了一場歷史上罕見的特大風暴(塵暴),席卷了 全美2/3的大 陸,約9億畝耕地受災,全國為之震動。自然的懲罰,使美國政府深切體會到保護自然生態(tài)環(huán)境的重要。

為治理風沙危害,改善生態(tài)條件,同年7月,羅斯福防護林工程宣布實行。至1942年工程告一段落,8年植樹2億多株,營造防護林帶28962公里,保護農(nóng)田162萬公頃,直至目前,美國營造的防護林帶總長約16萬公里,面積達65萬公頃。歷史的教訓,給美國各階層留下了深刻印象。隨著經(jīng)濟的發(fā)展,美國政府對自然生態(tài)環(huán)境的保護與建設的意識不斷提高,采取了一系列重大措施,陸續(xù)制訂了農(nóng)業(yè)保護計劃、資源保護和可持續(xù)發(fā)展計劃等,進一步加強了自然生態(tài)建設。

美國的農(nóng)業(yè)生態(tài)經(jīng)濟政策及經(jīng)濟導向

從歷史上看,20世紀30年代初是美國農(nóng)業(yè)生態(tài)經(jīng)濟政策的轉(zhuǎn)折點。從那時起,美國政府的注意力從單純的農(nóng)用公有土地的分配明顯地轉(zhuǎn)到了農(nóng)業(yè)資源保護方面。這種轉(zhuǎn)變,一方面是由于到本世紀20年代,美國的可耕種的公有土地基本上已經(jīng)分配完畢,另一方面是由于已經(jīng)開發(fā)的農(nóng)業(yè)資源,特別是土壤、植被遭到了嚴重的破壞,水土流失現(xiàn)象加劇,化肥、農(nóng)藥的大量使用引發(fā)水質(zhì)污染問題的出現(xiàn)。農(nóng)業(yè)資源保護作為一種政策被提出來還是在30年代中期的“塵暴”以后,“塵暴”以及隨后連續(xù)3年的特大干旱,給人們敲響了警鐘,迫使人們不得不重視保護農(nóng)業(yè)生態(tài)資源問題,從而加速了制定農(nóng)業(yè)生態(tài)經(jīng)濟政策、法律的進程。

1934年6月,國會通過了泰勒放牧法。這個專為公有林地放牧區(qū)制定的法律,明確提出了限制過度放牧以免造成水土流失的問題。1936年2月,國會通過的“土壤保護國內(nèi)配額法”在土地,生態(tài)保護政策上具有重要的意義。該法律規(guī)定凡是把種植“消耗地力的”作物(主要是屬于“生產(chǎn)過剩”的農(nóng)產(chǎn)品,如谷物,棉花和煙草等)的土地轉(zhuǎn)種“增強地力的”作物(主要包括豆科作物和牧草)的農(nóng)場主,政府每英畝平均發(fā)給10美元的補貼。從此,把農(nóng)用生態(tài)資源保護和控制生產(chǎn)的政策結(jié)合了起來。

一直到1943年,農(nóng)業(yè)資源保護補貼都是為了保護農(nóng)用生態(tài)資源和幫助控制農(nóng)業(yè)生產(chǎn)這兩個目的,并且還積極鼓勵和推廣各種先進的耕作方法,后到1971年,該項政策擴大為農(nóng)村環(huán)境援助計劃,提出了具體措施。如一些因過度放牧引起水土流失(風蝕)的牧場,控制和減少載畜量,努力增加植被;有水土流失的農(nóng)耕地,不犁翻土地,使用除草劑除草,實行免耕法;莊稼收獲后,秸稈留在農(nóng)田里,防止地表徑流的侵蝕和風蝕。水土流失嚴重的耕地,停止耕種,植樹種草,政府給予補貼。同時,根據(jù)地力,水土流失情況和對農(nóng)產(chǎn)品的需求,聯(lián)邦和州政府通過農(nóng)產(chǎn)品補差銷售或?qū)o俏農(nóng)產(chǎn)品的種植補貼,對農(nóng)作物的種植進行經(jīng)濟導向。

美國的農(nóng)用水資源污染問題曾一度也是非常嚴重的問題,直到1965年才通過了第一個關于保護水資源的法律——水法。由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程本身又是水資源污染的一個重要原因,因此,控制農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中的污染源、保護水質(zhì)的問題也就成了農(nóng)業(yè)生態(tài)保護中的一個重要方面。美國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程對農(nóng)用水資源的污染主要來自三個方面,政府針對這三個方面分別制定了不同的立法和政策。第一,由于廣泛使用殺蟲劑引起的污染。所謂的殺蟲劑包括各種用于控制害蟲、真菌、線蟲、雜草、鼠類以及各種食肉獸類的化學藥劑的總稱。從上世紀50年代以來,為了控制危害農(nóng)作物的這些有害生物,美國殺蟲劑和除草劑的使用量分別增加了10倍和20倍,殺蟲劑的使用之所以如此高速度增長,主要是它們促進了農(nóng)作物產(chǎn)量的提高。但是,許多殺蟲劑是劇毒藥物,直接危害人和牲畜,并通過污染水源又危害其他生物,對人畜和其他生物帶來嚴重的威脅。

關于生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)場經(jīng)營的考察

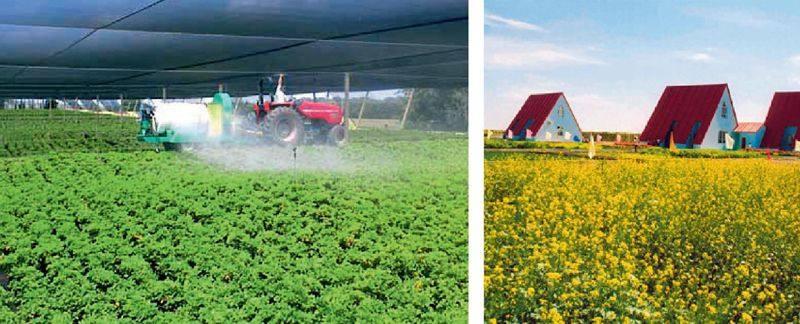

美國農(nóng)牧業(yè)發(fā)達,生產(chǎn)水平較高、設備較現(xiàn)代化的農(nóng)場很多,目前,美國共有217.6萬個農(nóng)場。近幾年來,隨著生態(tài)環(huán)境意識的提高,涌現(xiàn)出了許多生態(tài)型農(nóng)場。位于新澤西州的嘉新農(nóng)場離紐約140公里,瀕臨大西洋,自然地理條件較好,地勢比較平坦,土質(zhì)較為疏松。農(nóng)場主查里斯黃上世紀50年代畢業(yè)于臺灣一家農(nóng)業(yè)大學,后移居美國,現(xiàn)經(jīng)營土地380英畝,大田主要種植玉米、大豆和綠肥,實行輪作、休耕制和秸稈還田,緩坡地重視涵養(yǎng)水源,防止水土流失。

農(nóng)場有兩個現(xiàn)代化溫室和兩個一般的溫室。全部經(jīng)營雇用8個生產(chǎn)工人,一般農(nóng)活都是機械化操作。現(xiàn)代化溫室占地900多平方米,全為鋼架結(jié)構(gòu),農(nóng)業(yè)專用薄膜覆蓋,室內(nèi)電子控制噴霧用水,根據(jù)栽培植物生長周期和空氣濕度自動將經(jīng)過稀釋的高濃度、成比例肥水和有機殺蟲劑噴成霧狀。溫室內(nèi)有兩個大水箱,壓力很大(每平方英寸6~7公斤),以保證全溫室所有噴霧裝置的壓力。冬季用暖氣調(diào)節(jié)溫度,夏季用電扇、排氣扇通風。種植的花卉、蔬菜主要供應臨近的城市。溫室內(nèi)1平方英尺(929平方厘米)營業(yè)額高達10美元,一季僅溫室內(nèi)種植作物營業(yè)額高達10萬美元,一年種植兩季4個溫室每年純利潤20余萬美元。大田一年種植一季,采用休耕作業(yè),整地、播種、施肥均為機械化。

農(nóng)場的空閑地全部種草綠化,并適時修整美化。農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平的提高,促進了各個農(nóng)場專業(yè)化商品性生產(chǎn)的發(fā)展。美國一些農(nóng)場主,他們種的小麥和自己生產(chǎn)的水果全部賣給公司商人,自己再去市場購買面包、水果罐頭;自己養(yǎng)的豬和雞,從來不自己宰殺食用,長到規(guī)定的標準后出售給專業(yè)公司,自己再到商店去買豬、雞肉,專業(yè)化非常明顯。