日本的創新機器為何失靈

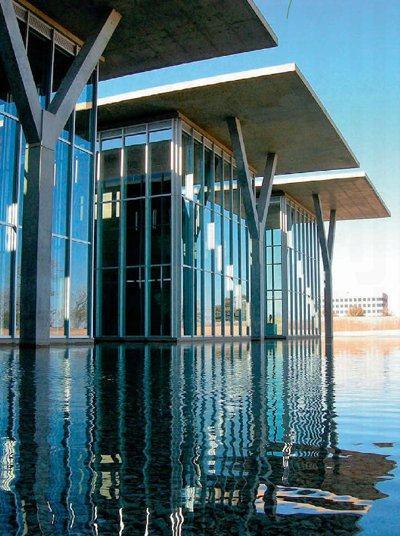

徜徉在美國沃夫茲堡現代美術館,正宗完全的幾何線條,簡潔地支撐起建筑的三維空間,也成為周圍景色的屏幕。人們不管在美術館內部或是外部行走、停留,都會與幾何空間透露的不同層次的光影有著奇妙的邂逅,在這種不期而遇的驚喜中,光的影子展現著疏疏密密的舞姿。

美術館外的水池也是經過精心設計的,其深度正好能使水面微妙地表現出風的降臨,漣漪跳動的光影折射入館內,使建筑能通過自己的語言與自然竊竊私語。

情不自禁地想了解是誰設計了光線在建筑中奇妙的低語呤唱,接待處的人員告訴我,建筑師是日本的安藤忠雄。進一步了解這位設計師的背景,才知道這位從拳擊師自學成才的日本人,其作品遍布全球,在中國就有上海國際設計中心、杭州萬科·良渚文化村藝術中心等。

日本大師可以設計出引領全球極簡主義創新建筑風格,但為什么最近眾多日本企業紛紛遭受滑鐵盧呢?代表日本企業崛起于世界之巔的索尼、松下、夏普紛紛爆出巨額虧損;豐田的市場占有率在召回中被破產重組后的通用企業、克萊斯勒擠占;奧林巴斯的隱瞞投資損失;東京電力公司瞞報核電站的設計缺陷……這些丑聞足夠擊垮“日本式管理”上個世紀90年代崛起的光環。過去20年來日本在研發上的開支迅猛增長,超過國內生產總值的3%,是所有國家中最高的,但日本在全球制造業的競爭中卻節節敗退,在液晶、光伏等新興產業輸給后起之秀韓國、中國臺灣等企業。日本的創新投入高、回報低,原因何在?

創新乏力的制度癥結

這個國家并不是缺乏創新,而是缺乏創新商業化的成功機制。人們當然可以指出日元匯率高企、日本未真正融入國際社會等原因,從戰略的制度觀角度,我試圖舉出以下制度性的原因:

一、利益集團綁架改革,束縛了創新。1990年后,日本經濟之所以遲遲無法復蘇,主要原因在于:歷經上世紀90年代選制改革、財政改革、金融改革與行政改革,日本正式制度雖然已經作了大幅改變,而許多非正式制度卻仍然存在,特別是“派閥—官僚—企業”組成日本政經體制的鐵三角,形成強大的利益集團,阻礙了改革的進一步深入。蘇珊·卡彭特和蔡增家等學者指出,日本創新的最大束縛來自行政指導和高官空降制度。

行政指導是指日本的行政官僚為了控制企業的發展政策,直接派員參與企業的內部會議,監督指導企業的政策,以配合政府的產業政策。同時,企業與政府之間形成互惠性的統合主義,企業將利益團體的代表(例如日本的經團連會長)帶入政府部門決策當中,并在各政府部門當中普遍設立審議會來協調政府與企業之間相關政策的鴻溝。行政指導與審議會形成了畸形的政商關系,使政府政策受大型企業的主導、企業又受政府干預,結果造成一些像第五代計算機等大型“龍蛋”科研項目,收獲的卻是跳蚤。

高官空降是指高級官員退休之后,由政府安排進入私人大企業擔任高管,這可以監督民間企業是否確切執行政府所訂定的政策,也利于企業與官僚體系之間的溝通,但壞處是形成非正式的網絡,派閥、官僚、企業相互勾結,形成強大的利益集團,使改革很難進行,小泉以來的多屆政府均試圖改革,但利益集團的勢力盤根錯節,抵制各種創新。

二、內向化的公司治理結構消耗了創新的力量。在派閥、官僚、企業的鐵三角關系當中,日本企業利用內部的交叉持股來形成一套相互安全的保障體系,這種體制在穩定環境下可以保持企業的長治久安,但在快速變化的全球化中(尤其是電子、高科技行業),這種體制卻容易產生保護主義,不利于創新。

同時,交叉持股使日本資本市場比較排外,不易形成以購并為代表的控制權市場,日本高官不會受到股東問責、私募資本購并的壓力,公司治理結構內向化,不易接受創新。高官空降制度形成獨特的官員晉升渠道。日本最優秀的大學畢業生第一志愿都是入仕。絕大多數日本的精英官員出身東京大學或是京都大學等名校;進入官僚體系磨練后,這些精英通常會在四十歲左右退休,一部份進入國會,另外一部份則進入企業擔任高管。由于這一晉升渠道有著極高的門檻與成本,日本大型公司的董事會往往相互隱瞞,奧林巴斯、東京電力等公司出現的治理丑聞,正是這一非正式制度僵化一面的集中體現。

由于這種治理無法形成強大的問責力,日本公司傾向于大力投資自己擅長的一面,例如流程改善、質量提升等,但在破壞性創新上卻乏善可陳,而且投資回報率很低(因為沒有股東壓力),一旦選錯了技術路徑,就可能造成大筆撇賬與虧損。

三、缺乏風險資本對創新的支持。日本大學有很多實驗室站在全球創新前沿,但公共服務部門的反腐敗規定使得學界和商界溝通很少,商業化的成果很低。而大公司的壟斷使中小企業很難獲得風險投資。像軟銀孫正義這樣的創始人很難成為年輕人的榜樣。

而日本的恥感文化也將企業失敗、破產看作是可恥的事情,這也減少了創新的激情。日本的新生企業往往淪為大公司的一個部分,而不是一家獨立的子公司。但在大公司內部,山頭林立,像索尼內部雖然早于蘋果開發出類似iPod的MP3音樂播放器產品,但部門之間不咬弦,索尼娛樂部門為保護自己的版權收入,不愿與電子部門合作,結果創新的幼苗也無法在大公司內成長。

對中國的啟示

中國可以從日本的創新機器學到什么樣的經驗教訓?第一,在當前國進民退的風潮中,應警惕政府之手對創新的干預。日本政商關系中統合主義的設計初衷是將政府與企業之間的爭端降到最低,營造二者對國家經濟發展的共識,有力地實現國家主導的產經政策。但日本失去的這20年表明這種統合主義不利于創新與變革。幫助建立現代公司法的維多利亞時代政治家羅伯特·羅威形容企業是一個個“小共和國”,制衡著政府這個大共和國的權力。如果這些小共和國與大共和國合為一體時,自由就會不幸被削減。

第二,中國應進一步開放資本市場,讓國際風險資本可以在本土資本市場上市。他們會帶來創新的投資理念與商業模式,從而引導本土市場的資金投向。雖然眾多的團購公司可能形成創新的泡沫,但中國電子商務的力量就此真正引爆。同時,向國際投資者開放本土資本市場,可以加強對上市公司的問責,優勝劣汰,使熊彼得“破壞性創新”得以防止中國企業像日本企業一樣陷入過去成功的“能力陷阱”。

第三,中國企業可以借機購并日本的一些品牌、技術資產。日本許多企業在本土消費者高齡化的人口趨勢面前,難脫頹勢。這正與中國消費市場的提升成互補。看到這一趨勢,雖然有日元高企的風險,山東如意集團收購日本服裝生產商Renown;中國控股公司Marlio收購了日本知名高端高爾夫球桿制造商及零售商Honma。在日本銷量不斷下滑的Honma,卻可以為中國日益擴大的高爾夫群體提供服務。聯想與NEC合并,極大加強了聯想在發達國家的市場占有率。很多日本企業擁有出色的產品和專業技能,但面臨著本土市場不斷萎縮的局面,如果能與中國公司合作,就可以形成規模進行海外擴張。

或許,只有通過全球化開放外力的變革,安藤忠雄式的日本式創新才會開始舞動吧!

(孫黎任教于堪薩斯城密蘇里大學全球創新與創業系,新著《站在美國陽臺看中國》由科學出版社出版,sunsli@umkc.edu)