銀行理財產品之惑

銀行理財產品是一種非傳統的儲蓄產品,其回報率高于銀行存款利率,但相應的風險也高一些(或高很多)。理財產品募得資金與一般的存款分開管理。有些銀行理財產品是結構性存款,產品資金由銀行代為投資,投資標的及方向在產品宣傳材料里有詳細說明。在中國,多數銀行理財產品不是結構性存款,而是多個理財產品資金捆綁投入一個銀行管理的資產池。這個資產池可以包括眾多不同的資產。

銀行理財產品或由銀行銷售(同時投資),或者由銀行與信托公司及證券公司聯合發售(資金管理委托給信托公司或證券公司)。所謂的銀信合作產品是銀行理財產品的一個分支。本文談及的是所有銀行參與的理財產品,包括銀信合作理財產品,但不包括純粹的信托公司理財產品(也稱信托產品)。銀行理財產品通常期限較短,有些只有幾天。根據人民銀行的定義及銀行財務狀況披露,我們認為銀行通常只把保本型產品記入資產負債表,而銀行不正式承擔信用風險的產品則記在表外。這樣一來,多數理財產品被歸類為表外產品。在此需要注意,表外不是指資金去向(資金仍在資產負債項下),而是指信用風險由誰正式承擔。這是常見的誤解之一。

銀行理財產品的規模

根據2011年第三季度人民銀行的貨幣政策報告,截至2011年9月末,表外銀行理財總額增至3.3萬億元人民幣,相當于存款總額的4.2%、居民存款總額的9.7%,且較2011年初有9275億元人民幣的增長(這其中包含銀信合作理財產品。根據信托業協會數據,銀信合作產品總額在2011年年底達到了1.7萬億元人民幣)。

然而,根據我們通過同業和一些銀行披露了解到的情況,我們認為理財產品多半記在資產負債表外。例如,2011年上半年,三個主要國有銀行發行了總值為6.8萬億元人民幣的理財產品。假設平均期限為兩個月,這三個銀行的理財產品總額應為2.3萬億元人民幣。但他們的資產負債表只記了5970億元人民幣,相當于估計總額的26%。假設這三家銀行的理財產品記賬方式代表了大多數銀行的做法(即,約26%的理財產品記入資產負債表、74%記在表外),按2011年第三季度末理財產品表外總額約合人民幣3.3萬億元計算,2011年第三季度末理財產品資金總額(包括資產負債表內和表外的)約為人民幣4.4萬億元。再加上第四季度發行的理財產品,即得出我們的全年估算:4.5萬億~5萬億元人民幣。這相當于普通存款總額的5.6%~6.2%、居民存款總額的12.7%~14.2%(2011年底普通存款額為80.9萬億元人民幣,其中居民存款為35.3萬億元人民幣)。

理財產品是否抽走銀行系統的資金

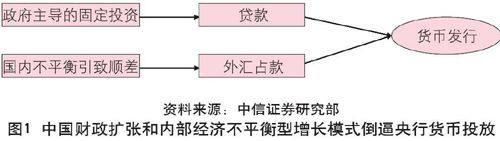

市場內對理財產品的一個普遍理解是:這部分資金離開了銀行存款和資產負債表,因而限制了銀行貸出資金的能力。這引發了很多關于中國“存款流失”、銀行賬戶吃緊及擔心經濟發展得不到所需資金的言論。特別是在新增貸款達不到市場預期時,很多人將其歸咎于理財產品。

但實際上并非如此。當資金被用來購買理財產品時,它們通常確實離開了計入銀行存貸比的存款賬戶(除非理財產品設計為結構性存款),但它們總是以某種形式存留于銀行的資產負債表上,常常出現在托管人賬戶上。理財資金募集資金往往被集中在一起,從銀行資產池中選擇匹配的對象進行投資(或者進入資產池)。這些資產池包括企業貸款、同業貸款、貼現票據、委托貸款及其他金融工具。換言之,資金仍通過銀行流入實體經濟中,只是流入的渠道不同。普益財富的數據顯示,約有20%~30%的銀行理財產品(逐個產品基礎上)資金進入各種貸款中。我們認為銀行理財產品資金總額的75%以上進入貸款中。

我們強調銀行理財產品不是銀行部門遭遇存貸比問題的原因(因為理財產品是經過結構配置后,以便銀行達到存貸比要求),而是當前資金面緊張的表現。銀行要通過理財產品競爭獲得資金,以緩解資金面的緊張。市場整體流動性狀態源于人民銀行穩健的貨幣政策(最明顯的表現:高存準率)和放緩的外匯流入。如果人民銀行放松貨幣政策,流動性緊張狀態將得到緩解。

銀行理財產品如何影響銀行的盈利能力

存款流出儲蓄賬戶對銀行的凈息差(NIMs)確實有負面的影響,對存貸比在70%以上(接近75%上限)的小型銀行尤為如此,因為這樣一來小型銀行的資金來源就要靠銀行間市場的資金、或者保險公司和其他非銀行基金公司的協議存款,而這種資金來源成本較高。

根據我們對一些銀行的分析,2011年,同業存款和協議存款平均成本約為3個百分點,而普通客戶存款(居民的和企業的)成本只有1.8個百分點。基于這些數據,假設再額外將5%的總存款結構性轉移到理財產品,那么理論上銀行的凈息差將下降約5個基點、或者凈利潤下降3%(相當于又有4萬億元人民幣進入理財產品),這個下降不可能靠理財產品發行和銷售的費用抵銷,因為我們考察的這些銀行傭金率只有6~84個基點。

銀行因何熱衷于發行理財產品

我們認為原因有三:

過去幾年銀行理財產品發行規模不斷增加,是因為每月末銀行都要完成75%的存貸比考核。而能夠合格計入存貸比的存款種類寥寥無幾,所以銀行通過發行能將資金轉入不合格存款的產品來競爭合格的存款。也就是說,銀行發行理財產品來吸收存款,并對產品加以設計,以使產品恰恰在資金被轉移到可計入存貸比的普通存款時到期。時間點的選擇要以銀監會檢查銀行存貸比的時間為準,通常是在月末。這個對存款的競爭,加上人民銀行在銀行間市場的對沖操作,將理財產品的收益率哄抬近市場利率水平。

另一個動力源于緊張的貸款限額。2011年,銀行可以通過把貸款賣給信托公司將貸款資產從資產負債表上轉移出去,然后再用理財產品給貸款融資。然而,監管機構自此開始規范銀信合作理財產品。

最后,銀行使用理財產品來留住高端個人和企業客戶,二者都為理財產品的高收益和靈活性所吸引。

銀行理財產品是否給銀行業帶來了風險

總體而言,我們認為對銀行理財產品應該是持歡迎態度的,因為傳統存款的回報率一直偏低,銀行理財產品則提高了投資人的收益。然而,根據世界上其他市場的經驗,對存款的激烈競爭會引發銀行業危機,因為銀行在這里做出的承諾無法安全兌現。如果我們對理財產品資金比例(約5%~6.5%)的估算正確,我們認為理財產品是需要謹慎監管的。

一個連帶的風險是銀行的信用風險。法律上,發行理財產品的銀行對大部分產品不擔負直接的信用風險。半數以上的理財產品不是保本的。但我們(還有其他人)擔心的是,如果收益不好,投資人或許會聲稱銀行賣給他們不適合的產品,而即便這種主張沒有證據,銀行也可能會主動和解。很多銀行發行的理財產品宣傳資料只是模糊地描述資金如何投資,一旦出現糾紛,銀行就可能被控信息披露不充分。

監管強度是否增加

中國銀監會繼續限制理財產品發行,著重限制資產池中風險較高的資產類型以及銀行用以規避貸款限制的資產類型。例如,最近銀監會指導叫停了貸款類型資產和同業貸款。很多時候,風險較高的貸款(尤其是給房地產部門的貸款)的利率極高、足以支付理財產品5%~6%的回報率。據說銀監會也已禁止公司間委托貸款,旨在阻止銀行擔負這些貸款的信用風險。

可以投入資產池的資產種類已經大大縮減,但有些資產還是可以投的。據我們所知,銀行仍可以將貨幣市場回購、債務證券及貼現票據投入理財產品資產池。而且,根據我們的理解,如果這些產品設計為結構性存款(各種產品資金分開管理),貸款資產還是可以用的。

關于銀信合作理財產品有單獨的規定。新規下整治規范更加嚴厲。例如,信托公司的信托資產規模要與凈資本掛鉤,及停止發行房地產信托產品。銀信合作產品不允許設計為單一資金信托產品。盡管對銀信合作產品加強了限制,我們認為風險更高的信托貸款和信托資產可能仍存在于組合類銀信合作理財產品之中,但我們對它的規模和質量無從了解。

銀行理財產品何去何從

顯然,監管層對理財產品資產類型施加的壓力越大,銀行設計和銷售理財產品就越難。目前理財產品項下資金總額仍在增長,但隨著上述調整的實施,增長速度在2012年下半年或將放緩。

監管措施將持續影響理財產品的發展。此外,如果流動性放松了,理財產品的利率也將降向傳統的定期存款利率水平,這無疑將削弱理財產品的吸引力。

再就是存款人對這些理財產品的潛在需求問題。過去兩年中,理財產品輕松吸入了很多一線城市相對高收入家庭的大額存款。現在隨著理財產品日趨普遍,銀行將不可避免地把目標擴大到存款較少的家庭,理財業務擴展速度可能會減慢。然而,那種容易吸引來的存款,還有多少存留在低回報的存款賬戶里的情況尚不明朗,我們估計數額很大。

(渣打研究團隊成員:范海爍 李煒 王志浩 申嵐 鄭勇)