快速交通對大都市區建設的提振效應

李植斌 鄧洪娟 程安順

導讀:快速交通是指出行速度大于15公里/小時的交通方式,包括快客、私家車、動車、地鐵等交通工具,以高速鐵路、軌道交通、高速公路為主要表現形式,具有高效便捷、運輸量大等特點。作為都市圈空間成長最重要的因素之一,快速交通的發展有利于解決城區擁堵狀況,突破單一中心結構,促進多中心形成,優化城鎮體系,對構筑一體化大城市疏運體系、促進都市區建設和發展意義重大。

快速交通是指出行速度大于15公里/小時的交通方式,包括快客、私家車、動車、地鐵等交通工具,以高速鐵路、軌道交通、高速公路為主要表現形式,具有高效便捷、運輸量大等特點。隨著杭州經濟社會和城市化的快速發展,人口和機動車保有量不斷上升,杭州城區道路交通擁堵、車輛行駛速度受限、居民出行時間延長等問題日益突出,影響了人們正常的生產生活和城市的健康持續發展。而快速交通的發展有利于解決杭州城區擁堵狀況,突破單一中心結構,促進多中心形成,優化城鎮體系,對構筑一體化大城市疏運體系、促進都市區建設和發展意義重大。

一、高速公路對杭州大都市區發展的影響

(一)杭州市公路建設概述

2010年杭州市公路總里程達到7?793公里,其中高速公路達到627公里,比2006年增加了143公里;一級公路達到約900公里,二級公路1800公里,市境內國省道區域干線公路基本達到二級以上公路,縣鄉公路全部達到準四級以上;全市公路密度達到44.35公里/百平方公里,等級公路通村率達到100%,路面硬化率達到100%。至2015年,全市高速公路總里程將達到800公里。

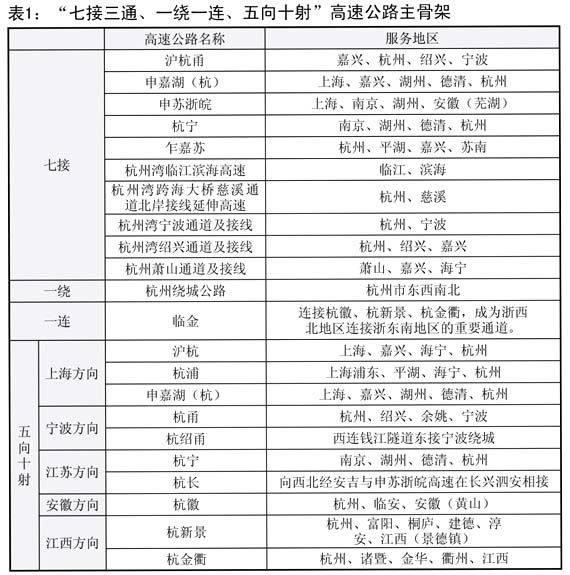

經過多年發展,杭州已形成比較發達的高速公路網絡,未來杭州都市區將繼續建設與完善“七接三通、一繞一連、五向十射”的高速公路網絡(表1),市縣(區)高速公路覆蓋率將達到100%。“七接”分別為滬杭甬、杭州灣臨江濱海高速、申嘉湖(杭)、申蘇浙皖、杭寧、乍嘉蘇、杭州灣跨海大橋慈溪通道北岸接線延伸高速;“三通”為杭州灣寧波通道及接線、杭州灣紹興通道及接線、杭州蕭山通道及接線;“一繞”為杭州繞城公路;“一連”為臨金;“五向十射”分別為上海方向的滬杭、杭浦、申嘉湖(杭),江蘇方向的杭寧與杭長,安徽方向的杭徽,江西、金華方向的杭新景、杭金衢,寧波方向的杭甬、杭紹甬。目前,杭州都市區向東能快速通向上海、寧波,向北能快速連接南京,向西能快速到達黃山,向南能快速通達內陸腹地。

(二)高速公路對杭州大都市區輻射效應的提振

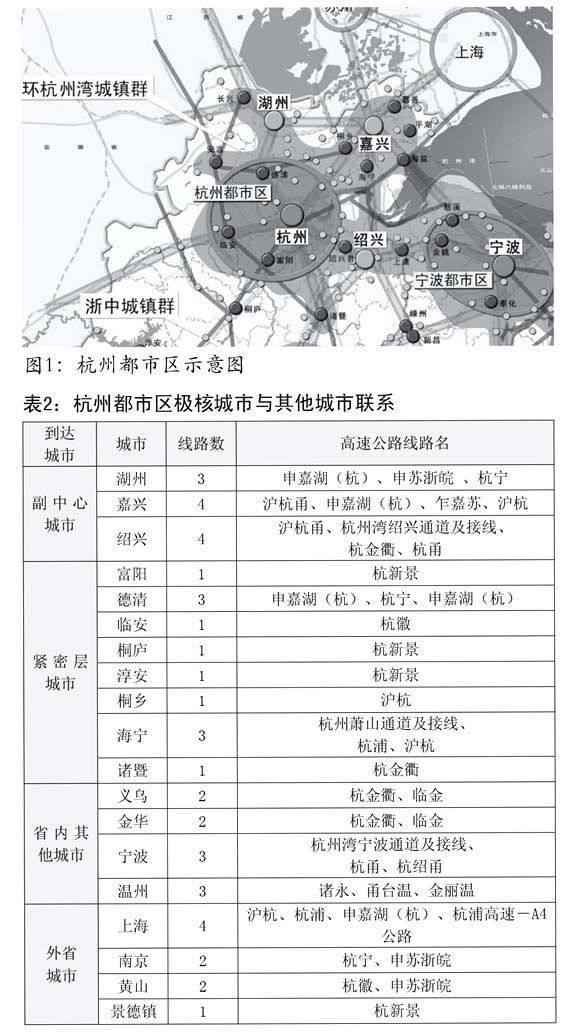

杭州大都市區以杭州市區為極核,湖州、嘉興、紹興三市市區為副中心,杭州市域的臨安、富陽、建德、桐廬、淳安等5縣市及德清、安吉、海寧、桐鄉、紹興、諸暨等與杭州相鄰6縣市為緊密層,聯動湖州、嘉興等共同發展。

高速公路以其速度快、效能大、安全便捷等優點,對城市群體系結構的演化產生了深刻而廣泛的影響,同時以放射型的形態,促進杭州都市區形成中心市-近郊分區-外圍城市的層次結構。

1.提高可達性,擴大杭州市區規模

高速公路建設提高了運輸可達性,滿足城市居民大規模、長距離的出行需求,吸引大量人口向城市集中,同時帶動各種生產要素的集聚。不斷完善的“七接三通、一繞一連、五向十射”的高速公路網絡,加強了杭州都市區核心極,包括下沙、江干、拱墅、西湖、濱江、蕭山、余杭在內的杭州市區與湖州、紹興、嘉興等副中心城市,富陽、德清、臨安、桐廬、淳安、桐鄉、海寧、諸暨等緊密層城市,義烏、金華、寧波、溫州等省內其他城市以及上海、南京、黃山、景德鎮等省外城市的聯系(具體高速公路布局如表2)。四通八達的高速公路網絡,促進杭州市區與各個層級城市之間人員流動及貨物運輸,杭州市規模不斷擴大。2006年到2010年,杭州市區人口規模從409.2萬擴展到434.82萬,五年間增長了25.62萬;人口密度也一直呈上升的趨勢,2010年達到了每平方公里1?417人;GDP年平均增長率大約為15.22%。

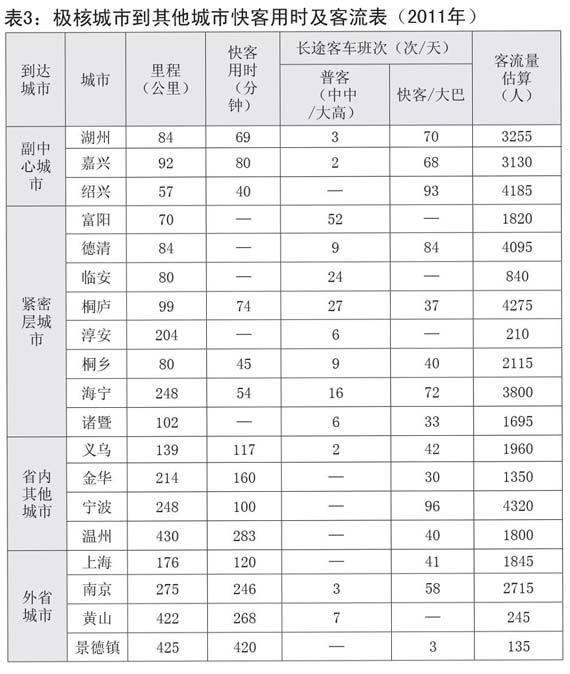

2.縮時擴流,促進節點城市經濟發展

都市區極核城市與副中心城市及緊密層城市之間的快客用時一般在90分鐘之內。以快客班次估算,杭州市區與湖州、嘉興、紹興三個副中心城市的日客流量分別達到3?255、3?130、4?185人左右;與緊密層的德清、桐廬兩個城市日客流量已超過4?000人,除與臨安和淳安的日客流量低于1?000人,與其他緊密層城市的日客流量均在1?500以上(表3);與省內其他三個都市區的極核城市寧波、溫州、金華、義烏的日客流量也都在1?000人以上,與寧波的日客流量更是高達4?320人;與上海、南京的日客流量分別為1?845、2?715人,與安徽黃山、江西景德鎮也有一定的客流量。都市區內一個半小時的快客用時以及較為膨大的客流量帶動了其他生產要素的頻繁交換,促使人口、產業逐漸向交通軸線兩側集聚,促進節點城市快速成長。

3.交通便捷,形成七大發展地帶

高速公路為產業更替提供了便利的條件,促使人口集聚及其它基礎設施的集約化發展,有利于城市群內各城市職能區分,在通道沿線逐步形成城市連綿帶,并有助于沿放射形態的高速公路布局,形成七大發展帶。

——嘉杭紹發展帶。滬杭甬沿線,逐步轉移環境污染較大、資源消耗較高的落后產業,發展高附加值、低污染的高技術產業及現代服務業。

——杭徽發展帶。杭徽沿線,承接主核城市產業轉移,發展物流設備、新材料、機電一體化、生物醫藥等產業,形成裝備制造發展集聚區。

——濱海發展帶。杭州灣通道沿線,依托區域產業基礎,發展臨港產業、裝備制造和高新技術產業,形成專業分工明確、布局合理、功能協調的現代制造業密集帶和城鎮集聚帶。

——杭湖發展帶。杭寧、申嘉湖杭、杭長沿線,發展機械電子、金屬材料、絲綢服裝、旅游休閑、現代物流、生態農業及其資源加工,形成生態產業集聚、城鎮有序發展的新型發展帶。

——杭諸發展帶。杭金衢沿線,依托塊狀經濟基礎,建設環保設備、服裝服飾、新型包裝、建筑材料、金屬制品基地,培育生態型經濟發展區。

——杭千發展帶。杭千沿線,以“交通西進”為契機,依托塊狀經濟基礎,承接中心城市產業梯度轉移,發展電子通信、生物化工、新型建材、交通設備、運動器材、針織服裝等特色產業。

——太湖生態發展帶。沿太湖地帶,發展旅游觀光、休閑度假、會展與研發等服務業、新興高技術產業和特色生態農業。

二、高速鐵路對杭州大都市區發展的影響

(一)杭州高速鐵路建設概述

滬杭高鐵作為杭州首條高速鐵路(見表4),全長202公里,連接上海、杭州兩大城市。2010年10月26日通車運營,設計時速350公里/小時,2011年8月調整時速至300公里/小時;每日安排開行動車組列車80對,其中高鐵50對,普通動車30對;滬杭高鐵使得上海虹橋至杭州運行時間縮短到40分鐘至50分鐘。

寧杭高鐵線路從南京到杭州正線全長249公里,線路速度目標值為每小時350公里。預計建成以后從南京到杭州在50分鐘之內到達,比之前普通火車快3個半小時。

杭甬高鐵線路全長149.9公里,預計時速350千米每小時,預計通車后寧波到杭州只要26分鐘,到上海約1小時。預測運量至2015年、2020年及2030年分別為78對/日、103對/日及154對/日。

黃杭高鐵線路全長261.96公里,設計時速250公里。近期,黃杭高鐵客流密度為1?500萬人、遠期2?100萬人,其中2020年和2030年,杭黃高鐵的旅游客流分別為680萬人和960萬人,客車發車頻率為近期78對、遠期98對。

杭廣高速鐵路正線全長約1?121公里,設計時速350公里,初期運營時速300公里。通車后,從杭州到廣州只需約4個小時。

相關高速鐵路的建設與通車,有利于形成杭州到長江三角洲城市群主要城市的1小時鐵路交通圈(城際軌道交通為主),建成浙江省內3小時鐵路交通圈。

(二)高速鐵路對杭州大都市區輻射效應的提振

高速鐵路提高了都市區可達性,使經濟交往克服了地理界限,引導城市產業布局結構變化,促進城市空間結構重構;吸引都市區外的人口向都市區集中,加強中心城區集聚與輻射能力;縮短城市間時空距離,密切沿線城市之間的聯系;增加城際出行次數,促進服務業、游憩旅游等第三產業發展。

1.增強中心城區集聚與輻射能力

高速鐵路作為人口流動的主要途徑,使人流向各大城市聚集更加方便快捷。大量人才涌向杭州地區,加快了杭州高科技產業為主的第三產業的發展,使城市經濟結構得到相應調整。滬杭、寧杭等高速鐵路的修建和通車加強了杭州市區集聚與輻射能力,極大地密切了杭州市區與高鐵節點城市的聯系。已開通的滬杭高鐵,38分鐘對接上海虹橋,利用上海虹橋國際商務區快速成型的機遇,以及上海“浦東-虹橋”雙向發展的戰略資源,帶動杭州出現以東站為核心的杭州門戶商圈,實現國際和本土商貿等兩地優勢資源整合,形成“杭州東站-上海虹橋”的長三角雙核經濟圈。黃杭高鐵建成后,將擴大杭州對于安徽等中西部地區的輻射力。

2.促進沿線城市體系形成和完善

高速鐵路極大地縮短了城市間的時空距離,密切了沿線城市之間的聯系,使都市區成為優勢互補、產業對接、分工協作和個性化發展的有機整體。高速鐵路的擴散效應將帶動沿線不發達地區的產業發展,促進沿線中小城市建設,加速區域城鎮化進程。滬杭高鐵的建成運營,在兩地間形成了一條更加快捷的鐵路運輸通道,從根本上緩解了滬杭交通走廊運輸緊張狀況,不僅為兩地的經濟交流、人員往來提供了更加便捷的條件,而且在中國人口最密集、經濟最活躍、交流最頻繁的長三角地區構建了一個現代化的快速客運網,實現各主要城市的“同城效應”,加快了人流、物流、資金流和信息流的快速流動,推動了長三角地區一體化進程。

3.帶動都市區內各級城市經濟發展

高鐵方便快捷不但可緩解城市間的交通狀況,減輕城市內部的交通壓力,而且可吸引大量客流,帶動城市旅游業發展,增加就業機會,促進城市經濟發展。對都市區內節點城市而言,依托杭州,能迎來現代服務業及相應的先進管理理念,為各級城市經濟社會的新一輪發展注入活力。滬杭高鐵帶動了沿線城市房地產市場開發。根據官方統計數據看,2009年6月份嘉興住宅成交套數為2?263套,全市的住宅均價僅為4?500元/平方米,到同年11月份的時候,住宅成交套數創下單月4?627套的歷史紀錄,房屋均價達到5?784元/平方米。同時滬杭高鐵沿線的海寧、嘉善、桐鄉等城市都在依托高鐵站所在地打造現代商務區。

三、城市軌道交通對杭州大都市區發展的影響

(一)杭州城市軌道交通建設概述

原《杭州市軌道交通線網規劃》規劃杭州地鐵8條線(見表5),2011年《杭州市軌道交通線網規劃(修編)》,又提出未來杭州軌道交通線網由10條線路組成,總長約375.6公里。2011年至2016年,杭州市城市快速軌道交通二期建設項目由2號線二期工程、3號線一期工程、4號線一期工程、5號線、6號線一期工程、7號線一期工程組成。設車站118座,其中軌道交通線路之間的換乘站35座,二期建設車輛基地1座、車輛段3座、停車場4座,主變電站11座。預計地鐵初期分擔公交出行的23%,終期將分擔公交出行的50%。

(二)城市軌道交通對杭州大都市區輻射效應的提振

1.促使形成新興商圈

杭州市地鐵連接了主城區與三大副城,地鐵的開通很有可能促使幾個新興商圈的形成,帶動商業尤其是高級百貨業的發展。這些商圈大致可以分為:以濱江站、濱和路站向外輻射的濱江商圈,以九堡站、九堡東站向外輻射的九堡商圈,以下沙東站、文澤路站等向外輻射的下沙商圈,以城星路站、市民中心站等向外輻射的錢江新城商圈,以及由世紀大道站向外輻射的臨平商圈。

2.優化城市空間布局

規劃發展城市軌道交通,完善交通系統,有利于將周邊地區納入杭州大都市城鄉統籌的空間范疇,極大地豐富大都市的空間資源,調整老城區為核心的單一中心布局,進一步完善“廣空間、多中心、網絡化、組團式”的大都市框架。

近年來,德清武康、紹興柯橋、富陽城關、臨安錦城等縣(市)的中心區域經濟社會發展較快,城市基礎設施有了較大改善。這些地方,擁有獨立的公交系統、學校和醫院等設施,有省級或市級工業區,發展空間充裕,還是某種程度上的“自給之城”,能提供一定的就業機會,一般相距杭州為30-40公里。城市軌道的建設將促使這些縣級城市逐漸成為承接杭州要素轉移和人口分流的重要載體,成為杭州都市區網絡化多中心的重要組成部分。

3.推動副城和組團發展

城市軌道交通有利于引導人口、產業園區沿城市軌道交通線路合理分布,形成不同類型組團,將城市中心地區過剩的資源疏導至城市新興地區,促進城市集約化發展。利用軌道交通建設,引導杭州市區人口和產業向江南副城、臨平副城、下沙副城三大副城和六大組團轉移。把杭州市的主導產業,如電子產業,信息產業,生物醫藥產業等遷至規劃中的三大副城,實現副城的功能劃分。

4.促進城市中心的發展

軌道交通通過它的流動性和方便性可以促進城市副中心的建設。研究表明,不論公共汽車系統如何組織運行,它的實際客運量最大只能達到單向每小時20?000人次,當沿主要輻射走廊的客運量達到這個數值時,就阻礙了城市中心的持續發展。軌道交通系統的引入,能夠促進城市中心持續穩定發展,保持一個強大的城市中心。

5.帶動都市區經濟發展

軌道交通對于都市區經濟發展的影響體現在:一是對城市現有土地價格具有刺激作用,帶動沿線房地產開發,增加政府土地稅收;二是在地鐵車輛段上開發保障性住房和商業樓盤,緩解城市低收入人群住房難問題,也為城市提供更大開發空間,避免城市規模盲目擴張;三是強大的人口內聚和擴散效應將為地下商業帶來巨大客流和商機,如車站商鋪和廣告燈箱經營、區間通信網絡使用權租賃、移動視頻招商等,為城市服務業發展提供新天地。

說明:本文系都市區建設與浙江省區域協調發展研究項目,資助編號是11212532251101。

參考文獻:

[1]薛俊菲,顧朝林,孫加鳳.都市圈空間成長的過程及其動力因素[J].城市規劃,2006(4):53-56.

[2]陳體江.城鎮體系與公路網絡的分形研究[D] .長沙:長沙理工大學,2010.

[3]劉瞳.世界主要都市圈經驗的借鑒和北京都市圈的發展[D].北京:中共中央黨校,2011.

[4]瀟瑜.城東新城高鐵時代打造的杭州都市門戶[N].溫州晚報,2011-09-07.

[5]李蕊芳.城市中心區改造中快速交通和慢行交通的關系[J].山西建筑,2012(4):16-18.

責任編輯:張煒