大清郵局:留在朱家角的溫暖記憶

徐馳

那大概是朱家角古鎮最好的年華。

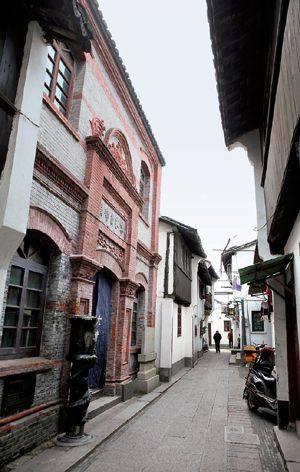

作為典型的江南水鄉,它橫有漕港河,縱有朱泖河,前通黃浦江,后與太湖水系相接,在水運發達的清末民初,朱家角一時繁華似錦。十條老街,每個街口都有米行、錢莊、商鋪、旅店更是遍布全鎮。幾乎各色各樣的人都匯聚至此,開設百業,以此營生。尤其到了每年農忙的時候,漕港河上隨處可見滿載了一船糧食的江浙農民,叫賣聲,迎喝聲,好不熱鬧。至今都還有“朱家角米價跌一分,上海米市抖三抖”的說法。

當然,還有西湖街上的大清郵局。

曾經的繁華市井

袁宏生老人的家與大清郵局只隔了幾條巷子,他今年72歲,是土生土長的朱家角人。在他的記憶里,那時候的大清郵局,已經改名為中華郵局,每天路過,他都會看到郵局門口那三個大大的紅墻白字“郵政局”。

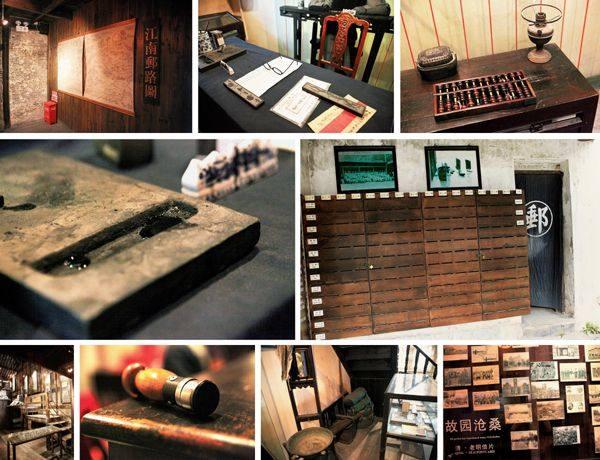

此時距離大清郵局的開辦,已經過去了將近四十年,不過生意依舊紅火,每天在郵局門口出入的人都絡繹不絕。當時的郵局不僅可以寄信,還可以送包裹,匯銀票,服務一應俱全。

送信的差役也很忙碌,每天一大清早就從郵局各自出發,把前一晚整理好的信件包裹給派送出去。當時送件分兩種途徑,水路和陸路。袁宏生就經常會碰見挑著滿滿兩擔信件的差役,他們穿著統一的綠色制服,很好辨認,尤其是臉上永遠行色匆匆。偶爾在街口遇見寄信的人,他們還會囑咐一句,“盡快送到噢。”

到了下午時分,郵船就出現在漕港河上了。通常船上都有兩人,一人搖櫓,一人送信。船頭上系著一只鈴鐺,到了一家門口,一搖鈴鐺,那家主人就趕緊跑出來取信了,特別方便。袁老先生說,在朱家角,好多房子的門戶至今還都是朝河開的。

他出生在一戶普通家庭,父親就在古鎮的一家雜貨鋪里打雜。因為父母不識字,袁宏生從小學四年級開始就為家里人代筆寫信了。那時候,寫信尚且還屬一件很時髦的事情,而且價格不菲,一般一封信都要八個銅板,這對普通家庭來說也算是一筆不小的費用。所以雖然離郵局也就幾步之遙,他們家卻很少寫信,基本上遇到什么重大事情譬如紅白喜事,才會寫封信寄給親戚,內容也就寥寥數字。

他還記得郵局對面就是一個書場,每天都有一大幫子票友在那聽戲。那個年代,聽戲是上海人的共同愛好,著名戲曲家俞振飛先生就經常會來這個書場唱戲。袁宏生聽父親講起過,俞振飛的父親與老街的一位姓唐的名醫是世交,便送他的堂弟過來學醫,俞振飛經常會過來探望他們,順便在此為大家唱一段戲。每次過來之前,他都會工工整整地寫一封信到郵局,告訴書場自己什么時候到,是否可以安排一場演出。“每次票友們從郵局接到信,那真是興奮的像過年一般。”袁老先生說,他就曾跟隨鄰居大人去聽過好幾次。

家書抵萬金

當年,袁宏生也曾在郵局接到過一封非常重要的來信。那一年,他中學畢業,跟著鎮上50多位同學坐船去嘉善的一所高中考試。回來后就開始眼巴巴地盼著入取通知書,那時他們家隔壁就住著一位在郵局工作的鄰居,叫老陳,袁宏生每天跑去鄰居家,一碰見老陳就拉著他的衣角問有沒有自己的信。最后搞得老陳也煩了,答應一旦有他的信,就第一時間把它送過來。只是等了一個星期都不見動靜,眼看著自己的好些同學都收到了入取通知書,袁宏生幾乎都已經心灰意冷。直到一天清晨,老陳氣喘吁吁地向他們家跑來,大老遠就聽到他在喊:“有啦,有啦!”……

因為家里條件不好,父親供他讀書是一筆很大的開銷,袁宏生從小就很珍惜讀書的機會。在嘉善,他很快就領到了丙等獎學金,每個月五塊。父親每個月都會給他匯生活費,然后在信封背面叫人代寫幾句話。他還記得第一次收到父親來信時,在背后寫著:“吾兒當用心求學……”。對離家求學的袁宏生來說,一封家書比什么都珍貴。一到月底,也是班里郵箱最狼狽的時候,幾乎每天都會被翻好幾十遍。

六十年代初,西北農業大學畢業的袁宏生作為新疆建設兵團的一員,被派到了阿克蘇,而后又輾轉到了喀什,發展農業,建設邊疆,這一去就是二十余年。故鄉遠在千里之外,通信也極不方便,袁宏生記得過了好幾年才收到過一封家書,而自己寄出的諸多信件,也不知道家里最終收到沒有。那幾年,他魂牽夢系的莫過于父親的來信,所謂“家書抵萬金”,大抵如此。

等到他再次回到家鄉水鎮時,朱家角早已落寞數年,現在,南邊才是上海的繁華之地。郵局也已經搬到了靠南的放生橋邊漕平路上,經歷了幾十載風雨,它依舊在頑強的營業著。原來的地方則做回了住宅,這棟兩層樓的房子一口氣住了四戶人家,當年熱鬧一時的書場也已經消失不見,西湖街回復了寂靜。

1999年,郵局再次從放生橋搬到了如今的新風路。而就在同一年,一次舊房修建中,人們在大清郵局原址的門首上偶然發現了被覆蓋多年的“朱家角郵局”字樣,相關部門立刻搬遷了住戶,準備重新修繕大清郵局,這段被人遺忘多年的歷史這才逐漸被打撈起。

2000年初,修繕一新的大清郵局作為朱家角古鎮的一個景點重新營業。