艾略特的失誤

朱燦

艾略特曾說(shuō):“時(shí)間總是時(shí)間,地點(diǎn)總一直是地點(diǎn),而且僅僅是地點(diǎn)。”

就好比每一個(gè)三月,我們看到,它的身后總跟著驚蟄的春雷,跟著比意志還稀薄的雨水,跟著比煙花更凄迷的桃紅柳綠……也好比每一個(gè)地標(biāo),即便是經(jīng)歷了更名、改姓,但它們?nèi)耘f一直坐落在最初的地方,不曾轉(zhuǎn)移。

然而,當(dāng)我們聽(tīng)過(guò)那么多從公元前就開(kāi)始生根發(fā)芽的傳說(shuō);當(dāng)我們看過(guò)那么多從滄海變桑田又或者從桑田變滄海的奇觀(guān),我們真的還能說(shuō)時(shí)間和地點(diǎn)僅僅只是時(shí)間和地點(diǎn)么?

正如幾千年后的今天,《詩(shī)經(jīng)》里的那些河流,依然在華夏大地上細(xì)水長(zhǎng)流:淇水、渭水、漢水,每一個(gè)名字背后都牽扯著各個(gè)朝代的柳月殘風(fēng),每一個(gè)地點(diǎn)上空都縈繞著那些漸行漸遠(yuǎn)的暮鼓晨鐘。

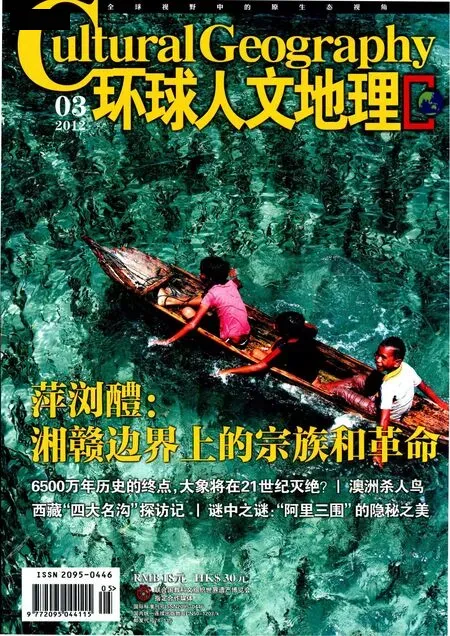

除此之外,無(wú)論是說(shuō)起位于羅霄山山麓那個(gè)被合稱(chēng)為“萍瀏醴”的地理單元,還是那個(gè)多年前就曾被用作戰(zhàn)場(chǎng)的太行八陘,甚至喜馬拉雅山和西藏阿里,或者是那個(gè)從公元前138年就開(kāi)始建城的西班牙城市巴倫西亞……我們會(huì)發(fā)現(xiàn),自己就像是被祖先隨手扔進(jìn)了迷宮的孩童,在時(shí)間和空間共同編織的人文漩渦里,雄心勃勃地想要看清我們從哪里來(lái)。

沒(méi)有參照,也沒(méi)有索引。對(duì)于我們來(lái)說(shuō),每一個(gè)年代和具體的地點(diǎn)都是一個(gè)意味深長(zhǎng)的秘密。它們的存在,就像人類(lèi)自己的存在一樣,需要被證明。而解釋?zhuān)褪峭瓿蛇@種證明最好的方式。事實(shí)上,從神話(huà)到科學(xué),再到如今的人文地理發(fā)現(xiàn),我們所致力于的正是對(duì)這些散落在時(shí)空深處的若干個(gè)秘密的解釋。

穿過(guò)時(shí)光的迷霧,我們會(huì)重返清朝末年萍鄉(xiāng)、瀏陽(yáng)、醴陵起義的現(xiàn)場(chǎng),去觀(guān)察、觸摸和感受那些刀光劍影、流離失所的猩紅歲月;也會(huì)返回15世紀(jì)的歐洲,去到世界上最大的藏骨庫(kù)巴黎地下墓室,去辨認(rèn)那些深埋在黑暗中的靈魂。不過(guò),浮光掠影式的回顧和緬懷并非我們的目的,相反,我們回頭看只是為了尋找答案,來(lái)解釋為什么偏偏在這里而不是別處曾發(fā)生了這些戰(zhàn)亂和故事。

為了更好地理解人類(lèi)與我們腳下的這片大地之間的神秘關(guān)系,我們不僅用自己的雙腳去丈量,也用想象力和情感去揣摩蒼茫大地間的過(guò)往人事,并以此來(lái)拼湊出人類(lèi)過(guò)去的軌跡。而總有一天,我們也會(huì)成為別人的記憶和過(guò)去。所以,我們不僅專(zhuān)注歷史,也專(zhuān)注于更加鮮活的此時(shí)此地。

當(dāng)象群的滅絕危機(jī)像一道閃電,照亮了全球各個(gè)象群聚集地,非洲和許多東南亞國(guó)家再次引起了人們的關(guān)切。我們需要知道象群的困境是如何形成的,又該如何去擺脫這種困境。當(dāng)然,還有那些生活在某個(gè)地區(qū)的人群,他們正以怎樣的姿態(tài)和時(shí)間、地點(diǎn)發(fā)生關(guān)聯(lián),又在以怎樣的方式賦予這些時(shí)間和地點(diǎn)以意義呢?

為此,我們不僅要看到時(shí)間和地點(diǎn),還必須進(jìn)一步深入那些被遮蔽了的時(shí)間和地點(diǎn)。因?yàn)闀r(shí)間會(huì)流逝,而地點(diǎn)也會(huì)被遺忘。如果要反抗這種遺忘,并與日俱增地留住我們對(duì)這世界的眷戀,最好的方式就是:解釋我們的時(shí)間和地點(diǎn)。