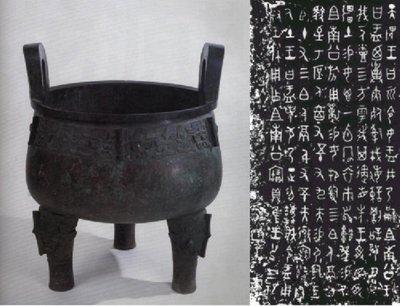

大盂鼎

紀洪

在中國青銅考古史上,鑄造于3000多年前西周康王時期的“大盂鼎”,堪稱國寶重器,它與著名的毛公鼎、大克鼎并尊為“海內三寶”,共同書寫了人類青銅文化史上最恢宏偉大的時代。

清道光年間,大盂鼎出土于陜西省岐山縣禮村。一經問世,這座寶鼎就以雄偉凝重的身姿震動了世人——它通高101.9厘米,口徑約為77.8厘米,重達153.5公斤,是目前已知最大的西周青銅器。鼎的設計者選擇了西周早期大型鼎的典型鑄造式樣——器壁厚實,上端兩只立耳略微外仰,削去了青銅重器的笨重感,下端則由3只憨拙的蹄足承起,顯示出青銅所特有的威儀,而腹部則橫向寬大鼓起,凸現了整座鼎外張下垂、豐潤莊重的視覺美感。此外,鼎身以云雷紋為底,口沿下方環飾了一圈饕餮紋,3足的上部也飾有浮雕式的饕餮紋,浮雕之下雕出兩周凸弦紋,這樣的設計,令人仿佛看到3只神獸緊緊攀附著銅足,共同托起鼎腹的生動情景。

大盂鼎能夠躋身國寶之列,不僅因為它端莊堂皇的造型,更因為在其內壁上還刻有一篇被譽為“西周早期金文書法巔峰之作”的銘文。銘文共19行291字,記述了西周時期,周康王冊命貴族盂之事。在銘文中,周康王向盂講述了文王、武王的立國經驗,告誡盂切忌沉湎酒色,要效法其祖先,忠心輔佐王室,并給予盂車馬、奴仆等恩賜。全篇銘文體勢嚴謹,用筆刻字都達到了方圓兼備,質樸生動的氣韻,尤其為了匹配寶鼎巨大厚重的器形,銘文作品還有意呈現出一種磅礴的氣勢以及恢弘的格局,因為它被視為中國青銅器銘文中不可多得的書法上品,也成為中國書法藝術的偉大先驅。

大盂鼎出土后幾易主人,命運一波三折、跌宕起伏。清同治年間,大臣左宗棠以重金購得,之后又贈給了當時著名的金石收藏家潘祖蔭,在潘氏家族幾代人的共同護佑下,大盂鼎幸運地逃過了國內外投機商的覬覦,就連日軍掘地三尺的搜查也沒能找到這件國寶的蹤跡。直到1951年,正在籌建上海博物館的負責人,突然收到了一封引發轟動的捐贈信,內容正是潘家將珍藏的大盂鼎(還包括大克鼎等珍貴文物)無償捐出。于是,寶鼎重現人世,成為上海博物館的鎮館之寶。1959年中國歷史博物館開館,大盂鼎應征北上,從此落戶北京,繼續展示著它輝煌的文化記憶。