信息技術設備可靠性評估初探

林喆

[摘 要]闡述可靠性定義及其評估對產品質量安全的重要性,歸納總結信息技術設備產品的可靠性測試方法和標準,結合層次分析法找出產品的關鍵風險環節,進而提出監管建議。

[關鍵詞]信息技術設備 可靠性 監管

現今的信息技術設備諸如顯示器、打印機、和掃描儀之類提供了頗具競爭力的高清圖像和快速準確的資料傳輸等特色功能,非常引人關注。人們在選擇這些設備時往往關注其多樣化的功能,并相信其整體具有理所當然的安全可靠性。

對于精密的信息技術設備而言,不利的內外部電氣環境對系統的影響會導致這些產生競爭優勢的功能失效。不管是電源系統的瞬時電壓、工作電路的短路或過載,還是來自設備外部的瞬態浪涌電流等所造成的威脅都會使這些產品發生故障。此外,電容或場效應晶體管之類的元件失效導致的內部故障電流等問題,在用戶使用時更會造成嚴重的安全隱患。面對種種意外情況發生的可能性,如何做好產品的失效預防,提高信息技術設備在生命周期內的可靠性顯得尤為重要。一個顯而易見的共識是,高可靠性的產品不單能夠鞏固企業的品牌和信用度,而且在長遠上可以為企業節約服務、賠償等額外成本,提高企業的核心競爭力。

一、可靠性的含義

可靠性定義是由美國的?Lesser博士在1953年提出的,是指產品或系統在規定條件下,規定的時間內,完成規定功能的能力。

可靠性定義的三要素即“規定條件”、“規定時間”和“規定功能”。“規定條件”包括使用時的環境和工作條件,對于產品或設備的可靠性必須指明規定的條件;“規定時間”是指規定的可正常完成功能的時間,隨著產品使用時間的增加,故障出現概率增加,而可靠性則隨之下降;“規定功能”是指產品規定必須具有的功能及其技術指標。功能的數量和指標參數的高低直接影響著產品的可靠性指標。

二、信息技術設備的可靠性試驗方法

國內外對產品可靠性新理論和新方法的研究正方興未艾,但主要集中于軍用領域。例如有鑒于因可靠性引起的各種功能乃至安全問題的發生,美國推出了針對電子設備產品可靠性的軍用標準:MIL-HDBK-217F -1991 電子設備的可靠性預計。

隨著業界對可靠性概念的思考、探索,可靠性技術開始向民用產品尤其是機械電子產品等方面擴展。信息技術設備隸屬電工電子產品大類,而目前國內在對電工電子產品大類的可靠性試驗方面已形成了一套方法和標準體系,如涉及溫度/濕度/振動綜合試驗的GJB899A-2009可靠性鑒定和驗收試驗,涉及溫度/濕度/振動/沖擊/碰撞等的GB/T2423.X系列電工電子產品環境試驗檢測標準等。這些標準通過模擬產品在使用過程中可能遇到的不同使用環境,受到的不同應力,設置測試項目,確認產品的性能和可靠度。

雖然試驗方法類的標準眾多,但也存在以下問題:一是現有規范涉及范圍較大,沒有對于不同的電子產品需要的測試數據及應使用何種等級進行測試的詳細描述,對專業設備如信息技術設備的針對性不強。二是作為檢驗監管部門,尚缺乏對專項設備可靠性的系統評估手段,不能很好的集中利用有限的人力物力資源去發現關鍵問題提升該類進出口產品質量。

三、信息技術設備的可靠性評估思路

眾所周知,產品制造是一個系統過程,面臨多重風險的制約,既存在產品本身的風險,也存在質量管控的風險。可靠性評估的目標正是找出產品發生故障的規律和機理、運用這些規律與機理進行故障診斷、預防和預測。

影響信息技術設備產品可靠性的重要原因,如元器件或部件脫落、變形、開裂等,其歸納是建立在采集大量數據,收集產品生產、使用、維修等過程的信息,運用數據模型,并計算得出的。在檢驗監管部門來說,首先可以按照可靠性評估的數學途徑,即以信息設備故障的統計規律性為主導開展可靠性數據采樣工作(包括退運信息),利用現場采樣數據,進行統計及技術分析,找出造成故障的各種原因。然后運用層次分析法(AHP)等數學方法把各種造成可靠性問題的原因從定性到定量轉化。

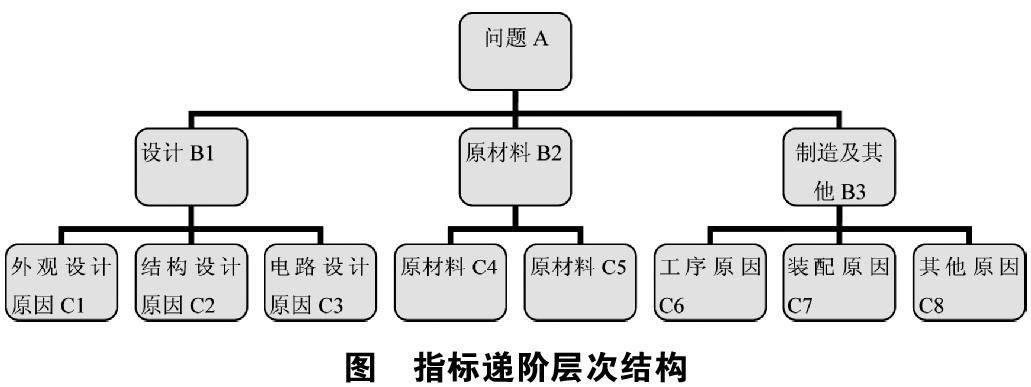

根據層次分析法的原理,可以將評價指標按屬性進行分組,各組構成遞階結構,形成多層次評價指標體系。層次分析結構可以分為三層:目標層A、準則層B和方案層C,準則層B的某些元素對方案層C的某些元素起支配作用,同時它本身又受到目標層A元素的支配。按照給出的判斷尺度對評價因素進行兩兩比較,構造判斷矩陣,最后求得各因素對實現系統可靠性目標的權重。兩兩比較時,同一準則層內,出現問題概率高的比出現問題低的更為重要。評價指標遞階層次結構如圖所示:

四、基于可靠性的監管手段

通過信息技術設備產品安全、功能等項目的數據采集,構建數學模型進行可靠性評估,就能找出產品的關鍵風險環節,按照各企業對該產品檢測能力和管控側重點的不同,實施有側重的監管。例如當發現打印機的某一功能失效的原因為原材料C1質量不良時,就可有針對性的重點對原材料C1檢測,而不必頻繁對打印機整體做全項目測試。這樣既有效管控了產品質量,又節省了時間、人力和物力成本。此外,可靠性評估結果既可作為該產品風險分級的數據支撐,也可作為對企業分類等級判定、動態調整的依據之一。

作為管理手段,可靠性監管的基礎是數據庫與信息。為克服時間限制或延誤,使用事前評價、預計、試驗等先行分析和實際數據的分析,為及時傳遞最新信息,就要以建立數據庫等形式加以集中管理,促進技術積累,進而制定針對性監管手段和作業指導書。

五、結語和展望

從信息技術設備的特點出發,評估影響該類產品可靠性的各項因素,其目的是為了系統性的找出監管關鍵點,綜合考慮檢驗成本、檢驗周期、潛在風險等,為企業產品制造環節構建一個有效的管控架構,力求監管工作在有限的人力物力資源情況下獲得更高的績效比。考慮到機械電子產品生產過程中存在的大量共性問題,在統計積累、分析提煉的基礎上,可靠性監管新手段還可推廣到對其他機電產品的監管工作中去。

參考文獻:

[1]楊啟善.可信性標準應用導引[M].中國標準出版社,2000.

[2]羅國勛.質量管理與可靠性[M].北京:高等教育出版社,2005.

[3]陳寧寧.機電產品可靠性管理的現狀和發展趨勢,機械制造,2006年05期