初中數學教學的引導技巧

張美娟

新課程標準告訴我們,在初中數學教學中,教師應該從原先權威的地位上退下來,成為學生學習的組織者、指導者和良師益友. 教師主要需要做的就是引導,因此,研究引導策略,講究引導技巧,使數學教學有效高效,這是我們初中數學教師應該探討的課題.

一、引導學生具有思辨的勇氣

《初中數學課程標準》鼓勵不同意見,提倡發揚教學民主,這種提法很有其合理性、科學性和可操作性. 教學中,學生對某個問題的回答有時可能是粗糙的,甚至帶有某些錯誤,經過不同意見的思辨,錯誤的答案會得到很好的糾正. 我常常發現這樣的現象:有不少學生對老師的講解或者是對某一題的解題有了自己的看法,但缺少敢于發言的勇氣,致使課堂氣氛沉悶呆滯,有時,教師提問以后去尋找有可能發言的學生,找到的不一定是需要發言的,為了節省時間,教師也就只能搞一言堂了. 針對這些現象,我覺得,尋找能解題的學生固然重要,但啟發和鼓勵學生發言也同樣重要. 學生即使有了解題的能力,但缺少發言的沖動和勇氣也白搭,我們教師就是要用帶有某種鼓動性的語言,讓學生產生一吐為快的發言欲望,不管這種發言是完全正確還是部分正確抑或是有錯誤,因為“在人的內心深處總有一種根深蒂固的需要,就是希望自己是一個發現者、研究者、探索者,而在兒童的精神世界,這種需要特別強烈”(蘇霍姆林斯基),我相信,只要能正確引導,學生這種思辨的勇氣就會被我們激發起來. 蘇聯著名教育家斯維特洛夫曾說:“教育家最主要的,也是第一位的助手是幽默. ”我平常喜歡運用比較精致的或者是幽默的語言去慫恿激發學生,成功的概率相對要高得多,課堂氣氛也活潑輕松. 比如學習《一次函數與一元一次不等式》(義務教育課程標準實驗教科書《數學》八年級上冊第十四章“一次函數·用函數觀點看方程(組)與不等式”,其中有這樣一道題:用畫函數圖像的方法解不等式5x + 4 < 2x + 10.我讓大家考慮了兩分鐘后這樣引導:“有的同學已經做好了發言的準備,有的呢還在完善自己的解題過程,盡量避免錯誤,這當然很好,但我要告訴你們,說錯了不要緊,因為教室本來就是出錯的地方. 如果人人正確,你們就該站到講臺上做老師了,更何況,老師也有出錯的時候. ”這道題有兩種解法,當第一種方法出來以后,我又引導說:“有的題目可能有不同的解法,不同的角度解出同樣的答案,更能顯示出自己智慧的獨到來,誰先來顯示這獨到的智慧?”這樣的引導明顯地鼓舞了大家,好多學生都勇敢地舉起了手.

二、引導學生轉變學習的方式

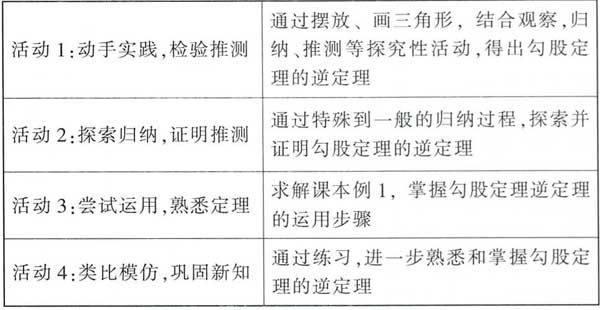

新課程標準雖然已經施行了10年左右的時間,初中數學教學也取得了可喜的成就,但是,應該看到學生的學習方式還沒有完全地從接受式學習轉變到創造性學習上來,相當一部分學生還在沿襲老一套的方式,這不得不令人扼腕嘆息,所以,引導學生轉變學習方式依然是當務之急. 轉變學生的學習方式有多種方法,其中由重教師“教”向重學生“學”是非常重要的一步. 比如傳統的教學重結果,而新理念要求向重過程轉變. 重過程就是在教學中,教師要把教學的重點放在過程上,放在揭示知識形成的規律上,這里的關鍵是教師通過引導揭示知識,讓學生在“感知——概括——應用”的思維過程中去發現知識、掌握規律,而不是教師喋喋不休地獨霸講壇. 舉例來說, 學習“勾股定理的逆定理”(同上,《數學》八年級下冊第十八章“勾股定理”),在復習了勾股定理,調換了命題的條件和結論后,我安排了這樣的教學流程:

教學中,無論是探究、推測、歸納、求解還是練習,教師僅僅起到了穿針引線的作用. 學生作為學習的主體,一直處于活動、討論、質疑之中. 顯然,教師的角色完全改變了,學生的學習方式也得到了徹底的轉變.

三、引導學生感受成功的歡樂

蘇霍姆林斯基在《給教師的建議》一書中有這樣的話:“要讓兒童看見和體驗到他在學習上的成就,不要讓兒童由于功課上的落后而感到一種沒有出路的憂傷,感到自己好像低人一等. ”他還說:“學生因某一領域取得成績而產生自尊、自信、自豪,這具有頭等重要的意義. ”在課堂教學中,教師除了引領學生走向知識的彼岸外,還應該引導學生感受學習成功的快樂,只有這樣,才更能調動起學生內在的學習潛力,去積極地探究數學學習中的一些未知問題. 引導學生感受快樂可以以交談的方式進行,比如某名學生做對了他本來不想做的某道數學題,教師可以問他:“做對了這道題有什么想法?是不是感覺自己還是挺有實力的?其實,數學上的任何問題,只要你認真去做,都不是難事. ”這里,有引導,也有表揚,既讓他有了做對題目后的愉快,又指明了今后努力的方向. 引導學生感受成功的快樂重點應放在中等生和后進生身上,因為初中教育畢竟是義務教育,那些只顧及尖子生的做法是失之于偏頗而必須加以糾正的.

初中數學教學的引導是否得法,說到底是受教師教育教學理念的支配. 一個用新課程理念真正武裝的教師,正確而有技巧地引導在行動上會特別給力.