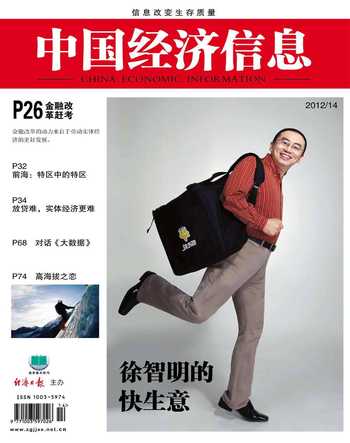

對話《大數據》

易玨

新一輪信息革命來臨,人如何量化自己?如何保護隱私?又該如何面臨社會的失控?

10年前風靡一時的美國情景喜劇《六人行》中的錢德勒,他的工作的全稱叫“an executive specializing in statistical analysis and data reconfiguration”。在十多年前,要搞清楚這個與數據統計分析相關的工作,實在是難為觀眾。不過,這樣的崗位正在成為新一代需求望族,因為大數據時代來了。

美國的一家數據中心的主任涂子沛敏銳地發現了美國大數據應用在方方面面,而這些經驗也許能夠為中國下一代信息革命提供借鑒。

“量化你自己”

東西網CEO趙嘉敏則用更形象的例子描繪了大數據時代的情景。年初《失控》的作者凱文?凱利來中國做活動,隨身帶了一個傳感器,把隨時隨地的信息采集,包括地理位置、體溫、心跳,上傳他的筆記本,再由他的筆記本儲存在云上。

在涂子沛看來,凱文?凱利的做法在美國有個流行的稱號——“量化你自己”。凱文?凱利曾撰文表示,當你把指標搜集之后,就會有完全出乎意料的發現,你的生活不是你想象的那樣,而這些指標正在成為很多創業型企業研究的內容。

涂子沛在廣西師大出版社舉辦的讀書沙龍上告訴本刊記者:“我們已經進入了信息時代,在信息時代數據已經不僅僅代表數據和數字了,不是簡單的定義。信息時代數據的定義是存儲在計算機里一切的信息,視頻、音頻、電影都統稱為數據。”

進一步說,數據的增長也不再是簡單的積累過程。根據莫爾定律,同一個面積上的芯片,處理器會成倍增長,每一至兩年增長一倍,這意味著硬件的處理能力與存儲能力會成倍增長。

有沒有隱私?

當所有數據都是可以被采集,在這種情況下,還有沒有隱私?個人隱私又該怎么辦?

涂子沛說:“隱私當然是大數據時代一個最大的挑戰,也是信息社會一個最大的挑戰。美國再這方面有很多的例子,因為進入大數據時代之后,人類已經進入零隱私或者透明人的概念。”在其著作《大數據》中,涂子沛記述了一個上世紀八十年代初的例子,有一個銀行信建了一個提款機,這個提款機一建好,就發現這個提款機的提款記錄跟其他提款機截然不一樣,常常在晚上12點到2點的時候出現提款高峰,銀行懷疑是是不是從中有欺詐的行為,就雇傭私家偵探去監控這個提款機。結果發現情況屬實,一到晚上12點到凌晨2點,很多人在那里提款,而且發現旁邊有一家色情夜總會。

這里面包含三個信息。第一個信息,消費者什么時候提了錢?第二個信息,在哪里提了錢?第三個信息,提款機在哪里?當這三個信息孤立看的時候不會有任何問題,但這三個信息完成整合的時候,加上旁邊有一個紅燈區的提示,信息整合后就會發生1+1大于2的穿透力。

涂子沛認為,大數據時代其實是從信息社會邁向知識社會、智能社會的時代。只有向互聯網開放自己的信息,你才能獲得個性化的服務,讓機器和互聯網更了解個體。從一方面來講,人越透明,流向的信息就越精準。但從另一方面看,個人隱私又會受到侵害。

從這個角度來看,個人隱私的侵犯變得不可避免,人類將成為所謂的“透明人”。趙嘉敏認為,數據時代隱私權不是某個劃定好隱私的范圍,而應該是自己能夠控制和選擇自己的隱私。個人隱私權的關鍵在于個人能夠控制這種選擇權。

政府怎么辦?

“跟個人隱私對立的一個話題,政府作為掌握大數據的主體,數據、網絡、計算機成為政府控制社會的一個強有力的工具。”趙嘉敏說。不過,他表示并不擔憂。凱文?凱利認為,在通訊極端發達的情況下,中央集權不太可能出現,相反,在通訊極端發達情況下,中央集權很容易被推翻。

自奧巴馬政府以來,美國一直在推行數據開放運動。美國有30多萬個公司做政府的生意,每個公司的賬目都有據可查,比如IBM去年拿了多少錢,做了哪些生意,什么時候發生交易,一目了然。

事實上,不僅在政府的財政治理上,在社會問題的解決上,同樣需要數據公開。在網絡時代數據時代應該改一個字,叫謠言止于知者。奧巴馬當總統之前去谷歌拉票,他說上臺要做兩件事,一是任命一名首席信息官,二是開放數據。在總統備忘錄當中,他說,要建設一個歷史上前所未有的開放政府。這個前所未有的開放前提便是對數據的重視、采集與分析管理。

事實上,民主社會的精髓并不在于選舉權,而在于知情權。一個政府多大程度的數據開放決定著它多大程度的民主。大數據時代的來臨,正逼全球的政府走向信息化民主之路。

企業與個人

《圣經》中摩斯在終老的時候說,我們所做的只是一個開始,在面對挑戰的時候我沒有退縮,很多時候我們不能退縮,必須戰斗,那最美好的仗已經打過。

大數據時代哪些實體能夠掌握大數據?除了政府,就是企業。這些企業來自搜索引擎、社交網絡及電子商務,比如谷歌、Facebook。在互聯網日益普及的背景下,互聯網公司是否會形成數據壟斷?

涂子沛向記者透露,英國已經出現很多大企業加入數據開放運動,我搜集了你的數據,我要向你公開,我要給你提供一個界面和接口,你想來看,你來用。從這點出發,不會出現數據壟斷,而且大企業的數據壟斷不符合數據開放的潮流,因為數據只有開放使用,才可以有更大的效率。事實上,大數據本質上鼓勵開放下的競爭,只有這樣,數據開放最終才能形成真正的社會革命浪潮。

“對于個人來說,大數據時代是更加理性的時代,” 涂子沛說,“大數據時代主題是弘揚理性精神,所有的決策都可以建立在數據的基礎上。而中國社會不太尊重事實,欠缺這種精神。”

越來越精準的數據量化分析,是否都會成為我們生活的正反饋?這的確成為公知們的擔憂,但數據與知識之上是更加智能的社會,也許智能化能夠解決個人的精神焦慮。