太陽系十大奧秘(上)

張元國

時至今日,人類雖已將探索宇宙的觸角伸向太陽系之外的行星系統,但對太陽系家園里的一些奧秘都仍然知之甚少。不過,憑借各路探測器在太空中“八仙過海,各顯神通”,太陽系小心翼翼守護著的那些秘密也許就要被我們一一揭開了!

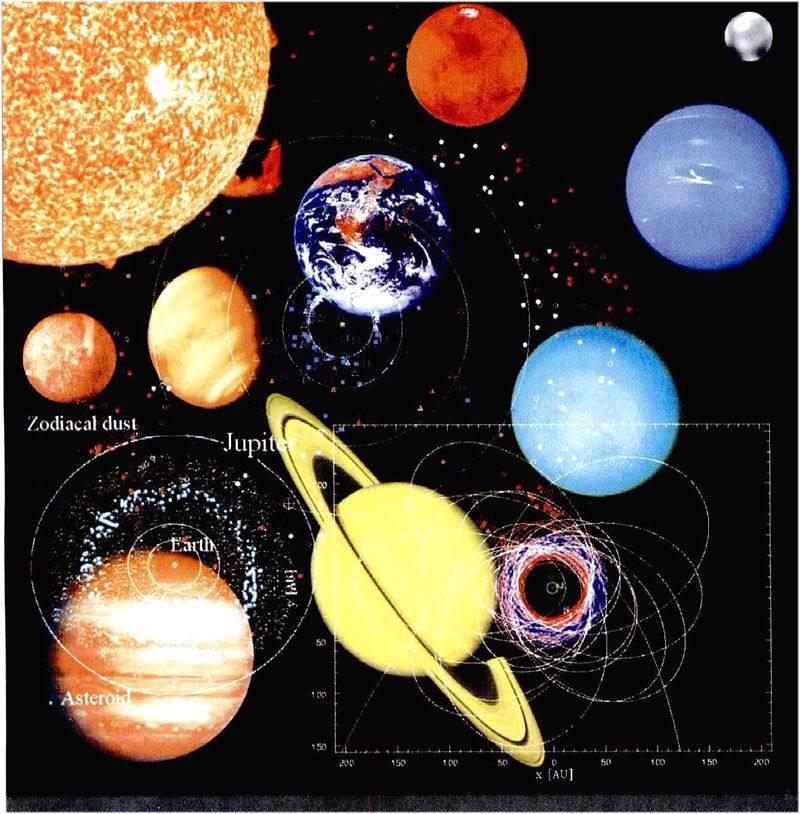

1 與眾不同的太陽系

小個子靠前,大塊頭墊后!太陽系的各個行星似乎是按個頭大小排列的。首先,靠近太陽的是類地行星:水星、金星、地球和火星。它們以硅酸鹽巖石為主要成分,體積和質量都較小,又稱巖質行星。其次,距離太陽較遠的是類木行星:木星、土星、天王星和海王星。它們的體積和質量巨大,且通常為氣態,亦被稱為氣態巨行星。因此,天體物理學家認為,倘若存在其他“太陽系”(即與我們太陽系相類似的其他天體系統),那它的各個行星也必定如是排列,且一邊自轉,一邊忠實地圍繞其恒星公轉……

然而,事實并非如此!1995年被發現的首批太陽系外行星,很快揭示了真相:與我們太陽系的情形不同,離恒星最近的恰恰是一些氣態巨行星。它們受到恒星的強烈輻射,導致表面溫度很高,因此也被稱為“熱木星”,其公轉軌道極為接近其恒星的軌道,并且都接近正圓!

實際情形與原先的設想竟如此大相徑庭,令天體物理學家頗感錯愕。簡要做個總結吧:類地行星即巖質行星,離太陽較近,由所謂的耐火物質構成,能經受早期太陽所釋放的強大熱量;類木行星即氣態巨行星,離太陽較遠,主要由冰和氣體構成,所受的太陽輻射相對較少。而在我們的太陽系里,氣態巨行星離太陽十分遙遠。簡言之,在這一模型中,絕不存在熱木星!

接下來,天體物理學家試圖建立一些用來模擬其他“太陽系”形成的數學模型,并尋求模型中方程組的解。他們成功地發現,在其他“太陽系”中,氣態巨行星雖然在離母星很遠的地方形成(這一點與我們太陽系的情形相似),但它們并沒有待在原地,而是被迫“背井離鄉”。這是因為它們在運行時因受到原行星盤(即在新形成的年輕恒星外圍環繞的濃密氣體)中塵埃和氣體的阻撓而減速,漸漸失去能量,越來越難以抵抗其恒星的引力。于是,這些氣態巨行星便沿著巨型螺旋軌道朝著它的太陽徐徐前行,直至抵達現在的位置。接下來,它們是否會繼續這一飛蛾撲火般的旅程呢?對于其中一部分氣態巨行星而言,答案是肯定的:據天體物理學家的觀測,某顆氣態巨行星正在被其恒星吞噬!

原來如此。那么,為何我們太陽系的氣態巨行星并未遭受相同的命運?應該說太陽系非常幸運,在這些氣態巨行星形成之時,原行星盤中的塵埃和氣體也隨之消失,于是,這些“幸運兒”得以停留在原地!不過,這終究只是個特例,與“太陽系”類似的恒星系統的情況多種多樣,不一而足。

2 金星大氣里潛伏著生物?

地球上的氣旋、龍卷風、暴風雪使人類深受其苦,然而,把它們與金星上的災害天氣相比,簡直是微不足道!不妨想象一下:在赤道附近,速度高達400千米/時的狂風挾裹著云呼嘯前行,帶來一場能將你化成肉糊的硫酸雨;一個巨大的雙眼氣旋(大小是地球上氣旋的5倍)在金星的南極地區肆虐,它的成因至今仍是個謎。此外,研究者還發現,在金星的紫外圖像上會出現輪廓多變、時隱時現的奇特黑斑。這些黑斑之所以出現在紫外圖像上,是因為那些地方沒有紫外線反射回來,仿佛是什么東西或什么人把紫外線吸收了!

誰吸收了這些紫外線?藏匿在海拔80000米處的到底是些什么?一個理論認為,它們以活體的形式躲在云里,吸收太陽光中的紫外線作為能源。有何不可?正如地球上的植物利用可見光進行光合作用一樣,藏匿在金星云層里的這些生物靠吸收紫外線來制造有機物。

云里藏著有機體?這并非無稽之談。殊不知在海拔80000米處的金星高層大氣中,氣候條件要比金星表面適宜得多(此處溫度為10℃~20℃。而金星表面溫度約為460℃),氣壓可以承受,甚至還存在一些水!懸浮著的小水滴恰恰為一些微生物提供了絕佳的棲身之所。想想在我們生活的地球上,云里不也住著細菌嗎?

可惜,尚無任何證據能夠印證這一猜想。但令人欣慰的是,各路探測器仍將在金星上不輟耕耘。目前。歐洲空間局和美國航空航天局都在準備未來幾年的金星探測任務。2010年5月,日本發射了首個金星探測器“拂曉”號,但該探測器沒能進入適宜觀測金星氣象的預定軌道,遭遇失敗。

3 冥王星上有過生命嗎?

冥王星也能孕育生命?簡直匪夷所思!這顆矮行星距離太陽十分遙遠(44億~73億千米),是一顆極度寒冷、荒蕪的矮行星(其地表溫度的平均值僅為~230℃),迄今尚未被任何探測器造訪過。我們不難想象冥王星上的情形:一個由氮氣、一氧化碳、甲烷和堅冰組成的冰凍世界。然而,美國威頓學院諾頓分校的科學家居然認為在柯伊伯帶(現時我們所知的太陽系邊界)也會有生命存在!

確實,在如今的冥王星上幾乎可以肯定不會有生命存在,但過去呢?杰弗里·柯林斯認為,冥王星在幼年時可能經歷過一段相對美好的時光,以致在其地下海中出現過生命!

不明白?好吧,為便于理解,咱們先說說冥衛一——冥王星最大的衛星。根據研究人員建立的模型,在早期太陽系,冥王星可能曾和某個巨型天體相撞,撞擊產生的碎片繞冥王星運行,逐漸聚合成冥衛一。那次劇烈的撞擊可能使冥王星的溫度攀升了50%,這雖然不能令堅冰瓦解,但至少揭開了其他一連串熱現象的序幕。

研究者認為,冥王星因此有了一段充滿水的過去。在那次撞擊后,冥衛一留在了冥王星的身旁,并繞其快速旋轉。相較于其他衛星,冥衛一的塊頭委實驚人,它的質量約是冥王星的1/7(月球質量是地球的1/81)。你或許會說,冥衛一對于冥王星有著很強的引力作用,而且當時冥衛一距離冥王星很近,因此引力更強。在引力作用下,冥王星被拉伸成橢球體。這一拉伸可能導致巖石間的相互摩擦,從而使地核溫度升高,并使一部分包覆著冥王星巖石地核的冰層消融,形成一個地下海。

也許生命正是在這個地下海中繁衍。不過,關于這一點研究人員尚無法進一步論證,畢竟掌握的資料極其有限。這個地下海有多深?位于巖層還是冰層(冥王星的內核由巖石構成,外面包覆冰層)?存在過多長時間(在很久以前,地下海就再次結冰了。因為冥衛一漸漸遠離冥王星后,它對冥王星造成的影響也相應減弱)?

讓我們翹首企盼2015年吧,屆時。美國“新視界”號探測器將抵達冥王星,首次發回這顆神秘冰矮星表面的照片。希望它能為我們帶來更多關于冥王星過去的故事。

4 為什么天王星橫臥而行?

天王星的旋轉方式十分奇特,就如一個耍賴的小孩躺在公轉軌道面一樣。太陽系其他行星的自轉軸相對于太陽系的軌道平面都接近垂直,唯獨天王星的自轉軸可以說是躺在軌道平面上的,傾斜的角度高達98°,幾乎是橫躺著繞日運行。

長期以來,研究人員認為這是由于在形成之后不久,天王星遭受了某顆巨型天體的撞擊,導致自轉軸急速翻轉。這一設想頗具誘惑力,但遭遇了極大的難題。由于天王星的所有衛星都在其赤道面(因天王星自轉軸的傾斜而傾斜)上公轉,因此它們的運行軌道也跟著傾斜。然而,倘若事實如研究人員所假設的那樣——天王星遭受撞擊后急速翻轉,那么,它的衛星又如何能在短時間內適應這種運動呢?

對此,2010年年初,法國巴黎天文臺的雅克·拉斯卡爾和格溫納埃爾·布艾嘗試做出解答。這兩位天體物理學家認為,天王星的翻轉過程可能非常緩慢,因而其衛星都有足夠的時間跟進。這樣的解釋似乎更合邏輯,然而,還有一個問題有待解答:撞擊的肇事者是誰?是不是天王星形成初期的某顆伴星?對此,科學家只能給出粗略的描述:某顆巨犁衛星產生的引力與太陽的引力一起,逐步使天王星的自轉軸翻轉。

經過計算,研究人員認為距天王星130萬千米遠處一個質量約為天王星1%的衛星可能正是那次撞擊的始作俑者。但是,在目前已知的天王星所有衛星中沒有一顆符合這些條件!

那么,這個謎仍舊無解嗎?未必。或許是因為后來在另一顆氣態巨行星(木星、土星……)的引力作用下,天王星的這位頗有影響力的伴星被拋射得很遠,以致我們還沒有發現。一些模擬實驗已經證實:在太陽系漫長的形成過程中,這些氣態巨行星的軌道可能移動過不少。至于后續的研究進展,就讓我們拭目以待吧。

5 水星有顆大心臟嗎?

沒搞錯吧!這片布滿隕石坑的貧瘠之地竟也藏有秘密?水星沒有大氣層,沒有水分,飽受太陽的強烈輻射,似乎令研究者興味索然。殊不知,就在這顆和月球有幾分相似的行星深處,竟藏著一個令人困惑的秘密:鐵質核心。其實,具有鐵質核心并不稀奇,畢竟金星、地球以及其他類地行星都不乏類似的金屬核心。這些行星大致都是在相同時期、以相同物質形成的,因此,它們的成分按理也應相似。在構成行星的主要成分中,鐵是最重的。因此,當天體形成時,它會下沉至該天體的最深處。作為地球核心部分的地核,其直徑約為地球半徑的1/2。相形之下,水星的半徑為2400千米,而其鐵質核心的半徑卻達到1900千米,也就是說,這個神秘的鐵核幾乎占滿了整個水星!水星的心臟竟如此巨大,實屬罕見!

對于這一點的解釋,存在著兩種互相對立的理論。第一種理論認為,這一現象是由威力無窮的太陽造成的。水星離太陽非常近,僅6000萬千米(地球距離太陽1.5億千米),因此受到太陽的強烈輻射,溫度可達460℃!而在45億年前太陽系形成之初的情形似乎更為糟糕:那個時期的太陽十分狂暴,向宇宙空間散發的能量比現在多得多,使早期的水星溫度高達2000℃!巨大的熱量使水星外層的巖石發生氣化,徒留500千米厚的行星幔。

而另一種理論——“宇宙臺球說”——則更驚人。瑞士伯爾尼大學的一組研究人員認為,早期的水星(約45億年前)可能遭受過一次甚至多次災難性的劇烈撞擊。那時的太陽系一切雜亂無序,天體間的碰撞十分頻繁(月球也是在此類撞擊中形成的)。因此,研究人員的理論并非無稽之談。為證實自己的觀點,他們用計算機模擬各種碰撞,并不斷變更相撞天體的質量和撞擊速度等參數。當他們假設一個類似月球大小的天體以10萬千米/時的速度撞上當時的水星(質量是現在的2倍)時,最終得到了水星的現狀——薄薄的地幔和地殼包裹著一個巨大而完整的核,而那些被蒸發掉的表層物質則可能變成了太陽和其他新生行星的一部分。研究結果顯示,甚至可能有1.6×1016噸碎片融入了地球!那時的地球還只是個熾熱的球體,水星的碎片與它融合在一起,現在已經無法辨認。

不過,水星的鐵質核心之謎可能很快就會被破解。2011年3月,美國的“信使”號探測器抵達水星周圍的軌道,它的使命之一便是通過分析水星表層的成分,查明事實真相。畢竟,倘若水星的表層物質確實被蒸發掉的話,那么它的表面現在應該不含揮發性成分(如鈉和鉀)。(待續)

(張小寧 插圖)