向著美麗中國(guó)前進(jìn)

鐵錚

一個(gè)偉大的號(hào)召?gòu)娜嗣翊髸?huì)堂發(fā)出。

一個(gè)偉大的目標(biāo)樹(shù)在了中國(guó)人的心中。

美麗中國(guó),成了全中國(guó)人民的可感、可知、可觸摸的美麗愿景。

在中國(guó)共產(chǎn)黨的帶領(lǐng)下,13億中國(guó)人向著美麗中國(guó)前進(jìn)、前進(jìn)、前進(jìn)進(jìn)!

在我國(guó),對(duì)生態(tài)、對(duì)環(huán)境、對(duì)資源,經(jīng)歷了一個(gè)從無(wú)意識(shí)、忽視、輕視,到意識(shí)、正視、重視的過(guò)程。

從確立環(huán)境保護(hù)為基本國(guó)策,到確立可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,再到提出人與自然的和諧發(fā)展,建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì),最終提出建設(shè)生態(tài)文明,中國(guó)共產(chǎn)黨的生態(tài)文明思想在中國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)踐中萌芽,日益成熟。

毛澤東倡導(dǎo)讓祖國(guó)很美麗

歲月荏苒。

在漫長(zhǎng)的歷史長(zhǎng)河中,中國(guó)共產(chǎn)黨的生態(tài)文明思想逐步形成。

戰(zhàn)爭(zhēng)年代的彈雨腥風(fēng),革命時(shí)期的你死我活,中國(guó)共產(chǎn)黨一心帶領(lǐng)人民大眾推翻壓在身上的三座大山,建設(shè)一個(gè)人民當(dāng)家作主的新中國(guó)。老一輩的革命家們有著樸素的生態(tài)理念,毛澤東還曾提出過(guò)“水利是農(nóng)業(yè)的命脈”等論斷,陜甘寧革命老區(qū)也有可圈可點(diǎn)的林業(yè)實(shí)踐。

新中國(guó)成立后,毛澤東發(fā)出的“綠化祖國(guó)”號(hào)召,一直是我國(guó)社會(huì)主義建設(shè)的戰(zhàn)略目標(biāo)和行動(dòng)指南。中國(guó)林業(yè)教育學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)楊繼平的著作中記載,毛澤東多次在中央重要會(huì)議上提出,實(shí)行大地園林化。

1958年8月,毛澤東在中央政治局?jǐn)U大會(huì)議上說(shuō):“要使我們祖國(guó)的河山全部綠化起來(lái),要達(dá)到園林化,到處都很美麗,自然面貌要改變過(guò)來(lái)”。

“農(nóng)村、城市統(tǒng)統(tǒng)要園林化,好像一個(gè)個(gè)花園一樣,都是頤和園、中山公園”。

1959年3月,《人民日?qǐng)?bào)》正式發(fā)表“實(shí)行大地園林化”的指示。

生態(tài)問(wèn)題、環(huán)境問(wèn)題、資源問(wèn)題,是全球性的問(wèn)題。只是表現(xiàn)形式不同,面臨的問(wèn)題不同,問(wèn)題的嚴(yán)重程度不同。

全球性的環(huán)境保護(hù)在1972年進(jìn)入了新的階段。其標(biāo)志是第一次國(guó)際環(huán)保大會(huì)——聯(lián)合國(guó)人類(lèi)環(huán)境會(huì)議的舉行。

1972年,在瑞典首都斯德哥爾摩,我國(guó)派出了30人的代表團(tuán),參加聯(lián)合國(guó)第一次人類(lèi)環(huán)境會(huì)議。周恩來(lái)特別指示:“要通過(guò)這次會(huì)議了解世界環(huán)境狀況和各國(guó)環(huán)境問(wèn)題對(duì)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的重大影響狀況和各國(guó)環(huán)境問(wèn)題對(duì)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的重大影響,并以此作為鏡子,認(rèn)識(shí)中國(guó)的環(huán)境問(wèn)題。”

中國(guó)也開(kāi)始意識(shí)到了需要認(rèn)真對(duì)待發(fā)展中遭遇的環(huán)境問(wèn)題。1973年,國(guó)務(wù)院召開(kāi)第一次全國(guó)環(huán)境保護(hù)會(huì)議,通過(guò)了我國(guó)第一個(gè)環(huán)境保護(hù)文件,邁出了關(guān)鍵性的一步。次年國(guó)務(wù)院正式成立了環(huán)境保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組,連續(xù)三年下發(fā)了相關(guān)文件。此后,中國(guó)不僅成立了專(zhuān)門(mén)的環(huán)保機(jī)構(gòu),還把環(huán)境保護(hù)上升為基本國(guó)策。而作為執(zhí)政黨的重要執(zhí)政方針,十五大報(bào)告提出實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略;此時(shí)的中國(guó),人口眾多,困難重重,生態(tài)惡化,環(huán)境失衡,資源枯竭。如何正確處理經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生態(tài)保護(hù)的矛盾,擺在了中國(guó)共產(chǎn)黨、中國(guó)人民的面前。

從難以顧及環(huán)境問(wèn)題,到開(kāi)始重視環(huán)境問(wèn)題。這對(duì)中國(guó)而言,是一個(gè)進(jìn)步。

綠化祖國(guó)要一代代堅(jiān)持下去

一代偉人鄧小平,在生態(tài)文明思想的形成中功不可沒(méi),豐富了馬克思主義生態(tài)建設(shè)理論。

在他的倡導(dǎo)下,生態(tài)保護(hù)逐步走上了法制化的軌道。1978年3月,我國(guó)在第三次憲法修訂中,明確規(guī)定了“國(guó)家保護(hù)環(huán)境和自然資源,防治污染和其他公害”,把環(huán)境保護(hù)上升到憲法的高度。《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法(試行)》、《森林法》、《水污染防治法》、《土地管理法》和《大氣污染防治法》等法律法規(guī)出臺(tái)。1983年12月,環(huán)境保護(hù)正式確定為我國(guó)的一項(xiàng)基本國(guó)策。

人口眾多,是中國(guó)環(huán)境問(wèn)題的特殊性之一。鄧小平努力讓人們認(rèn)識(shí)到“人口多”給資源、環(huán)境帶來(lái)的壓力。他重視人口、資源、環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展,曾多次強(qiáng)調(diào):“中國(guó)的國(guó)情要求我們注意經(jīng)濟(jì)建設(shè)與人口、資源、環(huán)境的協(xié)調(diào)性。在發(fā)展經(jīng)濟(jì)的同時(shí),要加強(qiáng)保護(hù)和改善環(huán)境,使環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)同步發(fā)展。”

“堅(jiān)持在發(fā)展中保護(hù),在保護(hù)中發(fā)展,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益的統(tǒng)一。”盡管實(shí)現(xiàn)起來(lái)很難,但中國(guó)還是為此努力著。

1981年夏天,特大洪水災(zāi)害引起鄧小平的關(guān)注。他指出:“全民義務(wù)植樹(shù)運(yùn)動(dòng)不僅要搞,而且要大搞”,“植樹(shù)造林,綠化祖國(guó),是建設(shè)社會(huì)主義、造福子孫后代的偉大事業(yè),要堅(jiān)持二十年,堅(jiān)持一百年,堅(jiān)持一千年,要一代一代永遠(yuǎn)干下去。”

在他的倡導(dǎo)下,當(dāng)年12月,全國(guó)人大五屆四次會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展全民義務(wù)植樹(shù)運(yùn)動(dòng)的決議》,植樹(shù)播綠成了公民法定性的義務(wù)。

從那時(shí)起,每逢春天來(lái)臨之際,黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人帶頭植樹(shù),在全社會(huì)倡導(dǎo)植樹(shù)、愛(ài)綠新風(fēng)。

生態(tài)安全、生態(tài)建設(shè)漸成熱詞

江澤民同志在繼承的基礎(chǔ)上,又有了新的發(fā)展。他相繼提出了“生態(tài)建設(shè)”、“生態(tài)安全”、“生態(tài)環(huán)境良性循環(huán)”等與生態(tài)文明相關(guān)的概念,并且進(jìn)一步將內(nèi)涵更加明確。

可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略思想的提出,是一個(gè)顯著的標(biāo)志。

“在現(xiàn)代化建設(shè)中,必須把實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展作為一個(gè)重大戰(zhàn)略。”江澤民指出,可持續(xù)發(fā)展就是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和人口、資源、環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。

我們倡導(dǎo)的發(fā)展,既要考慮到當(dāng)前利益,又要為子孫后代著想。他在十六大報(bào)告中強(qiáng)調(diào),中國(guó)要走的道路,是“可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強(qiáng),生態(tài)環(huán)境得到改善,資源利用效率顯著提高,促進(jìn)人與自然的和諧”的道路。

正確處理人與自然的關(guān)系,也是一個(gè)顯著的進(jìn)步。江澤民明確提出了人和自然的協(xié)調(diào)與和諧思想。他強(qiáng)調(diào):“要促進(jìn)人和自然的協(xié)調(diào)與和諧,使人們?cè)趦?yōu)美的生態(tài)環(huán)境中工作和生活。”

他認(rèn)為,促進(jìn)人和自然的協(xié)調(diào)與和諧,就是要正確認(rèn)識(shí)人和自然的關(guān)系,正確把握自然規(guī)律,自覺(jué)按照客觀規(guī)律辦事,科學(xué)利用、改造和保護(hù)自然。

除此之外,他還積極倡導(dǎo)建立和完善公眾參與制度的思想。他強(qiáng)調(diào),環(huán)境保護(hù)不能單純地依靠政府,還必須調(diào)動(dòng)一切可以調(diào)動(dòng)的力量,動(dòng)員公眾參與,使環(huán)境保護(hù)工作形成社會(huì)合力。1998年,他在一次工作座談會(huì)上提出要“建立和完善公眾參與制度,鼓勵(lì)群眾參與環(huán)境保護(hù)”。

生態(tài)文明首次寫(xiě)入黨代會(huì)報(bào)告

中國(guó)政府早在上世紀(jì)90年代中期,就開(kāi)始提及生態(tài)文明。1999年,時(shí)任國(guó)務(wù)院副總理的溫家寶說(shuō),“21世紀(jì)將是一個(gè)生態(tài)文明的世紀(jì)。”

從十二大到十五大,我們黨一直強(qiáng)調(diào),建設(shè)社會(huì)主義物質(zhì)文明、精神文明;十六大在此基礎(chǔ)上提出了社會(huì)主義政治文明。十七大首次提出了“生態(tài)文明”理念,首次把“生態(tài)文明”寫(xiě)進(jìn)黨代會(huì)政治報(bào)告。

2005年3月,胡錦濤在中央人口資源環(huán)境工作座談會(huì)上強(qiáng)調(diào),“大力推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì),建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)”。

2005年7月,國(guó)務(wù)院頒布《關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見(jiàn)》,要求“采取各種有效措施,以盡可能少的資源消耗和盡可能小的環(huán)境代價(jià),取得最大的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出和最少的廢物排放,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)效益相統(tǒng)一,建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)。”

2005年10月,十六屆五中全會(huì)通過(guò)的“十一五”規(guī)劃建議將建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)確定為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃的一項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)。

2006年3月,全國(guó)人大十屆四次會(huì)議通過(guò)的“十一五”規(guī)劃綱要進(jìn)一步強(qiáng)調(diào),“落實(shí)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國(guó)策,建設(shè)低投入、高產(chǎn)出、低消耗、少排放、能循環(huán)、可持續(xù)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)。”

2006年10月,十六屆六中全會(huì)進(jìn)一步要求“以解決危害群眾健康和影響可持續(xù)發(fā)展的環(huán)境問(wèn)題為重點(diǎn),加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)”。

2007年10月,中國(guó)共產(chǎn)黨第十七次全國(guó)代表大會(huì)提出建設(shè)生態(tài)文明的要求,并對(duì)其主要任務(wù)作出部署。十七大報(bào)告強(qiáng)調(diào):“建設(shè)生態(tài)文明。生態(tài)文明觀念在全社會(huì)牢固樹(shù)立。”

生態(tài)文明是一種超越農(nóng)業(yè)文明和工業(yè)文明的、更為高級(jí)的人類(lèi)文明形態(tài)。提出建設(shè)生態(tài)文明,是十七大的理論創(chuàng)新成果,是對(duì)人類(lèi)文明發(fā)展理論的進(jìn)一步豐富和完善,是實(shí)現(xiàn)我國(guó)全面建設(shè)小康社會(huì)宏偉目標(biāo)的基本要求,也是對(duì)日益嚴(yán)峻的環(huán)境問(wèn)題國(guó)際化主動(dòng)承擔(dān)大國(guó)責(zé)任的莊嚴(yán)承諾。

我國(guó)將建設(shè)生態(tài)文明納入全面建設(shè)小康社會(huì)的進(jìn)程,十七大首次把“生態(tài)文明”概念寫(xiě)入黨代會(huì)報(bào)告,生態(tài)文明的理想第一次與全面建設(shè)小康社會(huì)的重大實(shí)踐更加緊密地結(jié)合在一起。

十八大將生態(tài)文明提到新高度

“人民對(duì)美好生活的向往,就是我們的奮斗目標(biāo)”。習(xí)近平總書(shū)記如是說(shuō)。

十八大報(bào)告獨(dú)立成篇論述生態(tài)文明。由此,中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)形成了五位一體的總布局。十八大將生態(tài)文明系統(tǒng)化、完整化了,上升到了理論高度。這是我黨對(duì)資源環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排一系列戰(zhàn)略思想方針的再概括和再升華。

曾經(jīng)的單一、行業(yè)性、專(zhuān)業(yè)的行為,如今擴(kuò)展成為全黨、全國(guó)人民共同的使命。

十八大將生態(tài)文明建設(shè)寫(xiě)入黨章并作出闡述,使中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)總體布局更加完善,使生態(tài)文明建設(shè)的戰(zhàn)略地位更加明確,有利于全面推進(jìn)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)。這是中國(guó)歷史上的又一個(gè)里程碑。

生態(tài)文明理念更加明確:尊重自然、順應(yīng)自然、保護(hù)自然。

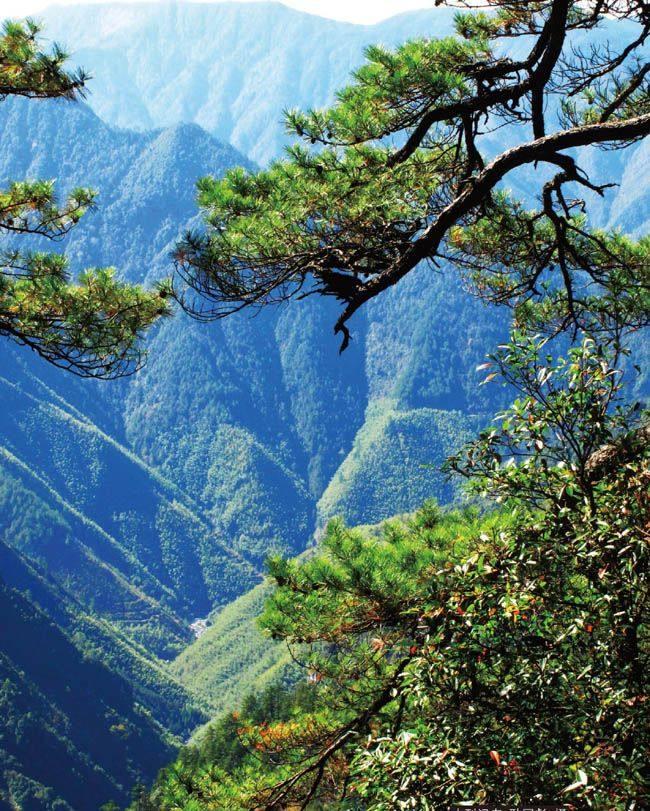

生態(tài)文明建設(shè)的前景更加誘人:美麗中國(guó)。四個(gè)字的詞語(yǔ),為人們描繪的卻是一幅實(shí)實(shí)在在的畫(huà)面。

生態(tài)文明建設(shè)與人民群眾的關(guān)系更加緊密:“給自然留下更多修復(fù)空間,給農(nóng)業(yè)留下更多良田,給子孫后代留下天藍(lán)、地綠、水凈的美好家園。”這有利于調(diào)動(dòng)廣大人民群眾參與生態(tài)文明建設(shè)的積極性,激勵(lì)、感召更多的人參與到生態(tài)文明建設(shè)的偉大事業(yè)中來(lái)。

生態(tài)文明建設(shè)的戰(zhàn)略地位更加明確:把生態(tài)文明建設(shè)放在突出地位,融入經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)各方面和全過(guò)程。各方面,就不是某一方面,某些方面,而是方方面面;全過(guò)程,就是自始至終,每一個(gè)環(huán)節(jié);生態(tài)文明建設(shè)的目的更加明確:努力建設(shè)美麗中國(guó),實(shí)現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展。

生態(tài)文明建設(shè)的任務(wù)更加清晰:一、優(yōu)化國(guó)土空間開(kāi)發(fā)格局。二、要全面促進(jìn)資源節(jié)約。三、要加大自然生態(tài)系統(tǒng)和環(huán)境保護(hù)力度。四、要加強(qiáng)生態(tài)文明制度建設(shè)。

生態(tài)文明建設(shè)的措施更加得力:堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國(guó)策,堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先、保護(hù)優(yōu)先、自然恢復(fù)為主的方針,著力推進(jìn)綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展,形成節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的空間格局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式、生活方式……

生態(tài)文明建設(shè)的意義更加深遠(yuǎn):建設(shè)生態(tài)文明,關(guān)系人民福祉、關(guān)乎民族未來(lái)的長(zhǎng)遠(yuǎn)大計(jì)。

美麗中國(guó),已經(jīng)啟航

從“與天斗,其樂(lè)無(wú)窮”,到意識(shí)到“與天斗,其樂(lè)無(wú),窮!”這是一個(gè)進(jìn)步。

從人定勝天,到樹(shù)立尊重自然、順應(yīng)自然、保護(hù)自然的生態(tài)文明理念,再到可感、可知、可觸摸的美麗中國(guó),中國(guó)人民在黨的執(zhí)政理念不斷引領(lǐng)下闊步前行。

什么是美麗中國(guó)?十八大報(bào)告用了天藍(lán)、地綠、水凈三個(gè)具體而形象的詞匯表述。空氣、水、土壤,是人類(lèi)賴(lài)以生存的必要條件,是生態(tài)環(huán)境的最重要的要素。這些陽(yáng)光、溫馨、充滿(mǎn)詩(shī)意的詞匯,為人民描繪出了未來(lái)的中國(guó):

清澈見(jiàn)底的河水,充滿(mǎn)負(fù)氧離子的茂密森林,風(fēng)吹草地見(jiàn)牛羊的草原……絢爛春花,百鳥(niǎo)鳴叫,明月高懸,星光閃爍……

建設(shè)生態(tài)文明,是中國(guó)共產(chǎn)黨人對(duì)歷史負(fù)責(zé),對(duì)人民負(fù)責(zé),對(duì)中華民族的子孫后代負(fù)責(zé),對(duì)全球的生態(tài)安全負(fù)責(zé)。

天藍(lán)、地綠,水凈,靠什么?當(dāng)然要靠你、我、他的共同努力。

美麗中國(guó),已經(jīng)起航。盡管前面會(huì)有驚濤駭浪,會(huì)有礁石險(xiǎn)灘,但在中國(guó)共產(chǎn)黨的帶領(lǐng)下,我們一定能夠到達(dá)社會(huì)主義生態(tài)文明的彼岸。

“我們一定要更加自覺(jué)地珍愛(ài)自然,更加積極地保護(hù)生態(tài),努力走向社會(huì)主義生態(tài)文明新時(shí)代。”

(責(zé)編:耿國(guó)彪)