泰特現(xiàn)代美術(shù)館的油庫(kù)空間:美術(shù)館未來(lái)發(fā)展方向的探索

Joanna

在歷史的長(zhǎng)河中,藝術(shù)其實(shí)也是在不斷發(fā)展的。科技的進(jìn)步,在不同的歷史階段出現(xiàn)不同材質(zhì)的藝術(shù)作品:各種思想流派的興起興落,藝術(shù)作品亦出現(xiàn)林林總總不同的表現(xiàn)方式。然而,被人們慣常地認(rèn)為作為藝術(shù)品儲(chǔ)藏機(jī)構(gòu)的美術(shù)館發(fā)展至今是否又能滿足當(dāng)下藝術(shù)的發(fā)展呢?近期OCT當(dāng)代藝術(shù)中心邀請(qǐng)?zhí)┨噩F(xiàn)代美術(shù)館公共項(xiàng)目策展人Marko Daniel介紹現(xiàn)在泰特最新的油庫(kù)空間項(xiàng)目。從該項(xiàng)目中可發(fā)現(xiàn)泰特現(xiàn)代美術(shù)館在油庫(kù)項(xiàng)目中對(duì)美術(shù)館的未來(lái)是什么樣的?或者從根本上說(shuō)美術(shù)館有沒(méi)有未來(lái)?等問(wèn)題做了深入的理論和藝術(shù)實(shí)踐探討。讀者可從中體會(huì)到作為藝術(shù)機(jī)構(gòu)的美術(shù)館,它如何與時(shí)俱進(jìn)為藝術(shù)的發(fā)展做轉(zhuǎn)變,或者采取某種形態(tài)或策展理念上的改變,這都將再激起藝術(shù)家創(chuàng)作的欲望,甚至能夠激發(fā)和影響藝術(shù)家的創(chuàng)作,同時(shí)也推動(dòng)著藝術(shù)的發(fā)展。

油庫(kù)空間:為藝術(shù)家?guī)?lái)創(chuàng)作靈感的美術(shù)館

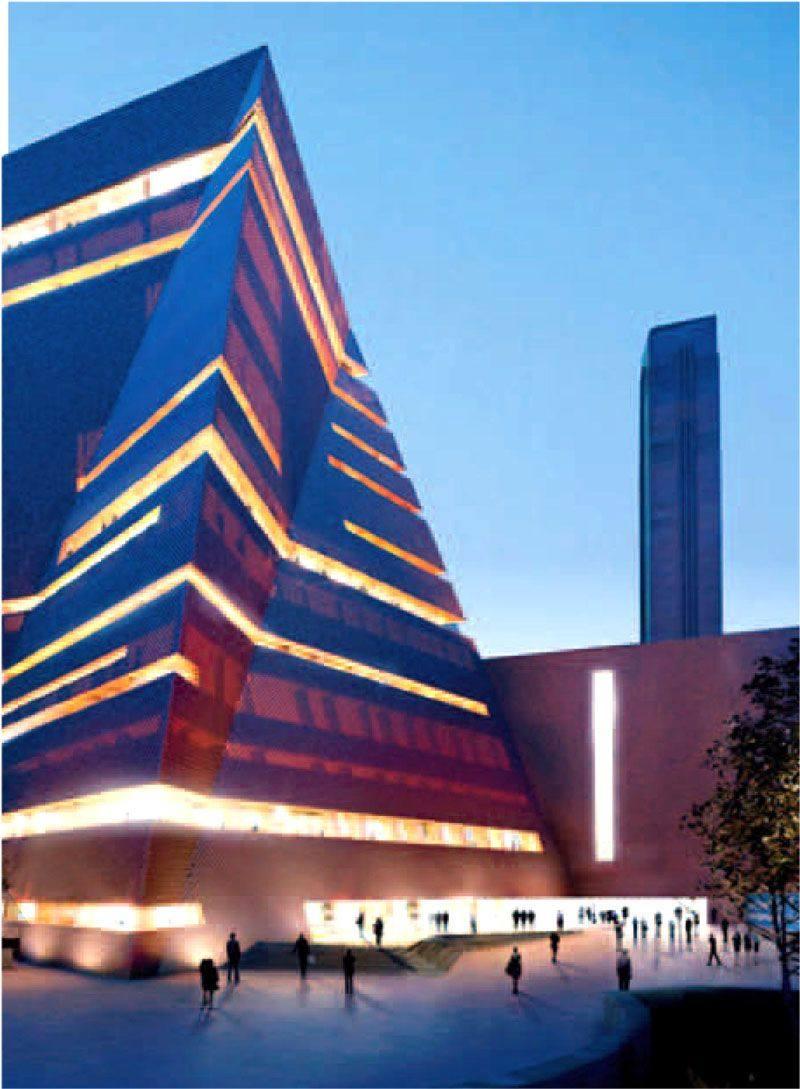

泰特現(xiàn)代美術(shù)館座落在泰晤士河的南岸,人們可以經(jīng)橫跨泰晤士河連接倫敦南北兩區(qū)的南北橋通往泰特現(xiàn)代美術(shù)館。橋的南部是圣保羅大教堂,更遠(yuǎn)一點(diǎn)的地方是以前的貧民窟,所以泰特現(xiàn)代美術(shù)館是橫亙?cè)谔┪钍亢幽媳敝g的大型建筑。南部的建筑群中還包括莎士比亞筆下的環(huán)球劇場(chǎng),不過(guò)當(dāng)時(shí)環(huán)球劇場(chǎng)是分割倫敦的市區(qū)和郊區(qū)的很重要標(biāo)志,因?yàn)樵谀悄甏瑧騽”硌菔遣坏赖碌男袨椋詰騽⊙莩鰣?chǎng)所必須在河的對(duì)面,也就是在城市中心以外的地方。時(shí)過(guò)境遷在環(huán)球劇場(chǎng)旁邊現(xiàn)在有泰特現(xiàn)代美術(shù)館的存在,卻很好地呼應(yīng)了泰晤士河南岸文學(xué)、藝術(shù)的活動(dòng),同時(shí)目前正在擴(kuò)建的油庫(kù)空間項(xiàng)目也將對(duì)發(fā)揮泰特現(xiàn)代美術(shù)館在整個(gè)倫敦城市內(nèi)的藝術(shù)和文化起到促進(jìn)作用。

雖然目前看到泰特現(xiàn)代美術(shù)館進(jìn)行的擴(kuò)建項(xiàng)目還比較小,但實(shí)際上修建完成后其規(guī)模將會(huì)把現(xiàn)在美術(shù)館的展覽面積擴(kuò)大62%。Marko Daniel表示泰特現(xiàn)代美術(shù)館正在進(jìn)行的油庫(kù)空間項(xiàng)目以及其擴(kuò)建場(chǎng)館,都是飽含對(duì)美術(shù)館自省和自我批評(píng)的濃厚哲學(xué)觀,其理念與實(shí)施的方式相互關(guān)聯(lián)、相互推動(dòng)。在設(shè)計(jì)和建造泰特現(xiàn)代美術(shù)館擴(kuò)建工程時(shí),美術(shù)館從空間上考慮到它與周邊環(huán)境的呼應(yīng)和協(xié)調(diào);建筑的存在將給觀展人怎樣的第一印象;還有觀展人在走進(jìn)這里觀展時(shí),應(yīng)該在外面感受到建筑本身的氛圍;建筑物應(yīng)對(duì)周邊的都市環(huán)境,以及對(duì)于倫敦和倫敦人發(fā)出自己的聲音。出于這些考慮美術(shù)館針對(duì)設(shè)計(jì)和擴(kuò)建做出各樣嘗試,比如為了保持新建筑與原來(lái)的美術(shù)館統(tǒng)一,特別定制與倫敦磚相似的材料建造,因?yàn)樘┨噩F(xiàn)代美術(shù)館的原址實(shí)際上是英國(guó)的發(fā)電站,它所用的建筑材料是倫敦特有的磚頭,是一種特殊的黃色磚頭材料。同時(shí)在建造中建筑物里面的每塊磚之間還特意留有縫隙,以便白天光線可以直接射入館內(nèi),夜晚也可以達(dá)到燈光照明通透的效果。又比如:為了盡可能保持?jǐn)U建項(xiàng)目的地下油庫(kù)空間原有的深邃的森林似鋼鐵柱子,美術(shù)館為解決建筑工程上的承重問(wèn)題,先把這些鋼鐵柱子拆走,然后在支撐重力的地方灌注混凝土加固,再把這些柱子裝回去。在整個(gè)項(xiàng)目的擴(kuò)建中,最為突出的是美術(shù)館從一開(kāi)始就考慮到其需要與藝術(shù)家之間的關(guān)系及之間密切的合作。為此不論是本地的藝術(shù)家,還有國(guó)際的藝術(shù)家,美術(shù)館都有咨詢他們希望在怎樣的場(chǎng)所中開(kāi)展藝術(shù)活動(dòng)?以保證擴(kuò)建后的美術(shù)館能讓藝術(shù)家們感到興奮和刺激感,同時(shí)帶來(lái)靈感。這或許就是為什么Marko Daniel能很自豪地說(shuō)這樣場(chǎng)所才是成功的美術(shù)館緣由。

藝術(shù)家和藝術(shù)作品在有效空間中發(fā)揮出最極致的能量

從油庫(kù)的改建中,觀展人能深刻體會(huì)到泰特現(xiàn)代美術(shù)館在擴(kuò)建時(shí)對(duì)美術(shù)館建筑空間如何更好地服務(wù)于藝術(shù)及藝術(shù)家,或者說(shuō)美術(shù)館如何更好地呈現(xiàn)藝術(shù)作品做出了深度考量。然而,更為讓人驚喜的是,在油庫(kù)項(xiàng)目中美術(shù)館對(duì)展出作品的挑選及其策展的過(guò)程,將“美術(shù)館的自省和自我批判的哲學(xué)觀念”切實(shí)地與藝術(shù)家一起做出了多樣的實(shí)踐探討,讓觀展人震撼地感受到藝術(shù)正以飛速的方式向前發(fā)展著,而美術(shù)館的發(fā)展也必須為之而改變,敏銳的觀展人甚至可以察覺(jué)到未來(lái)美術(shù)館的發(fā)展趨勢(shì)——美術(shù)館應(yīng)該不拘于做常規(guī)的館藏品展示,而是更多地考慮如何讓藝術(shù)家、藝術(shù)作品更好地在有效空間中發(fā)揮出最極致的能量。

今年7月,泰特現(xiàn)代美術(shù)館的油庫(kù)空間推出了持續(xù)15周的當(dāng)代藝術(shù)節(jié)。此次藝術(shù)節(jié)設(shè)置的節(jié)目、講座和參展的藝術(shù)品或藝術(shù)活動(dòng),均有對(duì)“美術(shù)館應(yīng)該不拘于做常規(guī)的館藏品展示,而是更多地考慮如何讓藝術(shù)家、藝術(shù)作品更好地在有效空間中發(fā)揮出最極致的能量。”的理念進(jìn)行多種的探討和實(shí)踐。如最近由來(lái)自比利時(shí)的藝術(shù)家——安娜·特蕾莎·基爾斯梅克實(shí)施的一件非常著名的舞蹈作品《PIANO PHASE(鋼琴的四階段)》。安娜·特蕾莎·基爾斯梅克是一位編舞者和舞者,他特別關(guān)注如何通過(guò)現(xiàn)代舞來(lái)表現(xiàn)一種當(dāng)代藝術(shù)的視覺(jué)呈現(xiàn)。藝術(shù)家要求舞者作出各式各樣的身體形態(tài)的展示符號(hào),來(lái)表現(xiàn)舞者身份的展示。當(dāng)作品在油庫(kù)中實(shí)施時(shí),美術(shù)館在開(kāi)始就考慮到怎么去展示這個(gè)具體的行為?后來(lái)的想法是通過(guò)投影儀把舞者的動(dòng)作都投在油庫(kù)的混凝土的墻上。因?yàn)榛炷翂Υ植诘谋砻婧臀枵叩膬?yōu)雅的動(dòng)作之間會(huì)給觀展人產(chǎn)生沖突和不協(xié)調(diào)的感覺(jué),可達(dá)到作品在油庫(kù)實(shí)施是給觀展人獨(dú)特視覺(jué)沖擊,同時(shí)又不影響作品本身。另外,《PIANO PHASE》讓泰特現(xiàn)代美術(shù)館感覺(jué)非常重要的是藝術(shù)家專(zhuān)門(mén)根據(jù)油庫(kù)的空間特點(diǎn)對(duì)作品進(jìn)行了改造。作品實(shí)施時(shí),舞者所表演的空間是非常特殊的,在非常空曠的油庫(kù)里,所有的舞臺(tái)都是由四根混凝土柱子劃出的區(qū)域。在這個(gè)場(chǎng)所中,舞者是在混凝土的地面上來(lái)跳舞,沒(méi)有所謂的藝術(shù)表演的舞臺(tái),而且觀眾也是站著看他們的表演。與其說(shuō)他們是有一個(gè)表演的舞臺(tái),還不如說(shuō)他們只有來(lái)自一個(gè)四根混凝土柱子的視覺(jué)參照,而所有的空間來(lái)自于觀眾對(duì)于柱子以及舞者之間的關(guān)系,以及它所界定的一種場(chǎng)所的認(rèn)識(shí)。觀眾和表演者之間的分別是通過(guò)光線來(lái)表現(xiàn)的,因?yàn)闆](méi)有可看見(jiàn)的真實(shí)舞臺(tái)的存在。在這種情況下,舞臺(tái)上的表演者和舞臺(tái)下的觀眾之間的區(qū)別已經(jīng)縮小到了最低的程度。作品要探索的就是舞者和舞臺(tái)的關(guān)系,在《PIANO PHASE》四個(gè)階段中,實(shí)際上就是四幕的演出。舞者作出了不同的動(dòng)作,這不同于之前作品在表演的時(shí)候,都是舞者在臺(tái)上而觀眾都是在臺(tái)下的觀眾席里面坐著看。而現(xiàn)在它的變化就是沒(méi)有舞臺(tái),舞者只是在地面上和觀眾在同一個(gè)角度、表面上進(jìn)行表演。舞者們不斷地變換自己的位置,這也就意味著如果四幕全部看下來(lái),會(huì)在不同的時(shí)候看到她們側(cè)面的情況。所以,觀眾是通過(guò)這樣的作品來(lái)去了解藝術(shù)家對(duì)于作品與空間關(guān)系的看法。

另一件來(lái)自藝術(shù)家莉絲·羅茲的作品《光音樂(lè)》,是電影投影裝置藝術(shù)的作品。現(xiàn)場(chǎng)空間兩邊有兩臺(tái)放映機(jī),分別向?qū)γ娴膲ι贤队啊_@件作品利用了早期的電影技術(shù),使用當(dāng)時(shí)同時(shí)將電影聲音也刻進(jìn)去的電影膠片。當(dāng)時(shí)的膠片是聲音和圖象同時(shí)刻進(jìn)膠片中的,但播放時(shí)則用不同的軌道。這樣在放映時(shí),人們能通過(guò)儀器把膠片轉(zhuǎn)換成聲音顯現(xiàn)出來(lái)。在《光音樂(lè)》中,莉絲·羅茲直接把刻在電影膠片中的聲音同時(shí)用圖象的方式來(lái)呈現(xiàn)出來(lái),大家看見(jiàn)的光束實(shí)際上就是刻進(jìn)電影膠片中的聲音軌道的圖像呈現(xiàn),聲音則來(lái)自膠片中圖像軌道。所以現(xiàn)場(chǎng),聲音是非常巨大,而且是沒(méi)有什么規(guī)律的。通過(guò)這件作品,藝術(shù)家實(shí)際上是想展現(xiàn)一種光束的移動(dòng)和聲音之間的關(guān)系。

第三件作品是藝術(shù)家蘇珊·萊西非常著名的社區(qū)藝術(shù)和集體創(chuàng)作作品《水晶被子》,美術(shù)館當(dāng)時(shí)用作變電站部分的油庫(kù)展廳展示。左邊是一個(gè)錄影的片斷,右邊是美國(guó)的一些婦女以前做過(guò)的一個(gè)集體創(chuàng)作的項(xiàng)目——縫制的一張被子。眨眼看過(guò)去,左右兩邊從視覺(jué)上是非常相似的。右邊是有很多方塊圖案的被子,左邊是在一個(gè)巨大的購(gòu)物中心的底樓的大廳里面,擺上了非常多的方桌。這里舉例的三件作品,完全是為了說(shuō)明泰特現(xiàn)代美術(shù)館的油庫(kù)空間是在以各自不同的方式,探討作品與藝術(shù)展示的空間之間的關(guān)系。

如何通過(guò)空間與作品展示美術(shù)館、作品、藝術(shù)家之間關(guān)系?

三件作品中對(duì)于美術(shù)館、作品、藝術(shù)家三個(gè)部分而言,它們之間的關(guān)系又各不相同。同時(shí)美術(shù)館是以不同的方法來(lái)呈現(xiàn)它們?nèi)叩年P(guān)系。基爾斯梅克的舞蹈作品其實(shí)是把一件舊的作品進(jìn)行重新改造,以便讓它適應(yīng)新的藝術(shù)展示空間。可以說(shuō),整個(gè)被改造的部分,被用于新表演的部分,以及舞者本身,都是得到了來(lái)自于藝術(shù)展示的邀請(qǐng)而進(jìn)入到這個(gè)空間中的。

莉絲·羅茲的《光音樂(lè)》是上個(gè)世紀(jì)70年代的一件現(xiàn)場(chǎng)表演作品,泰特現(xiàn)代美術(shù)館把它購(gòu)買(mǎi)下來(lái)作為其永久藏品。這次展示完全沒(méi)有對(duì)作品做任何改造。但即便如此,美術(shù)館還是清楚地知道展示這么一件作品是和展示一幅畫(huà)、一件雕塑完全不同的。因?yàn)樯婕凹夹g(shù),雖然作品是永久的裝置,但其展示不可能脫離技術(shù)人員、現(xiàn)在的電影專(zhuān)家隊(duì)伍。所以,作品一方面已經(jīng)成為泰特現(xiàn)代美術(shù)館藏品系列的一部分,但同時(shí)在展示的過(guò)程中,其實(shí)已經(jīng)發(fā)生了變化,因?yàn)檎故镜娜撕捅澈蟮募夹g(shù)也已經(jīng)產(chǎn)生了變化。剛開(kāi)始莉絲·羅茲用一個(gè)小時(shí)向他的10個(gè)朋友進(jìn)行展示,隨即作品馬上聲名大噪。但現(xiàn)在美術(shù)館把它購(gòu)買(mǎi)下來(lái),作為永久藏品,每年有500萬(wàn)人來(lái)看這個(gè)作品,它本身的存在和展示也相應(yīng)地發(fā)生了變化。

對(duì)于《水晶被子》又是一種不一樣的展示方式,美術(shù)館把它購(gòu)買(mǎi)下來(lái),作為泰特現(xiàn)代美術(shù)館系列的藏品。它當(dāng)時(shí)作為一種行為藝術(shù)品,展廳右邊掛著的被子是參加這個(gè)行為藝術(shù)表演和萊西本人合作完成的,它是一種文物,與我們?cè)趶R里和教堂里看到的文物是一樣的。美術(shù)館把它展示出來(lái),同時(shí)在另一邊展示被子被制作出來(lái)過(guò)程的錄影。展出這件行為藝術(shù)作品,觀展人既可以把它作為文物來(lái)欣賞,但同時(shí)也不能擺脫去面對(duì)行為藝術(shù)所面臨的問(wèn)題:一旦行為藝術(shù)完成之后,它留下的作品還有什么意義?

“內(nèi)、外——社會(huì)性的物質(zhì)化”

整個(gè)15周的油庫(kù)系列藝術(shù)活動(dòng)期間美術(shù)館將舉辦三場(chǎng)研討會(huì),在研討會(huì)上將批判性地探討所有支撐藝術(shù)實(shí)踐的理念。因此也可以說(shuō),這三次研討會(huì)是一種宣言式的研討會(huì)。美術(shù)館邀請(qǐng)藝術(shù)家、表演者、表演嘉賓和聽(tīng)眾一起來(lái)探討:對(duì)于藝術(shù)展示的空間使用的理念和想法,以及美術(shù)館在這個(gè)過(guò)程中可以學(xué)到一些什么寶貴的經(jīng)驗(yàn)?

其中已經(jīng)舉辦的一場(chǎng)研討會(huì)題目叫做“內(nèi)、外——社會(huì)性的物質(zhì)化”。所謂“內(nèi)、外”就是指美術(shù)館的內(nèi)和外。研討會(huì)是探討對(duì)于策展人、藝術(shù)家、觀展人、所有人而言,藝術(shù)實(shí)踐所發(fā)生的場(chǎng)所性問(wèn)題。也就是說(shuō),在內(nèi)外之間存在一種界限,研討會(huì)是在探討這個(gè)界限以及怎么樣來(lái)跨越這個(gè)界限,由內(nèi)而外或者由外而內(nèi)。藝術(shù)作品如何通過(guò)在美術(shù)館中的展示被臨時(shí)的物質(zhì)化。

美術(shù)館特別將研討會(huì)安排當(dāng)時(shí)空空如也的南庫(kù)。南庫(kù)原來(lái)是用作現(xiàn)場(chǎng)表演和臨時(shí)展覽的空間。美術(shù)館將研討會(huì)安排在此舉辦,是試圖去體現(xiàn)人是如何在之前已經(jīng)存在的空間中活動(dòng),人與人、人與空間如何互動(dòng)?同時(shí)美術(shù)館也想去探討這空間的物質(zhì)化存在,通過(guò)如何裝置和改造能使空間在功能和存在上發(fā)生變化。

研討會(huì)現(xiàn)場(chǎng)有一個(gè)投影屏幕,在屏幕外面幾開(kāi)外的地方有一個(gè)簡(jiǎn)單的講臺(tái),是發(fā)言人講話的地方。發(fā)言嘉賓坐在觀眾前面的簡(jiǎn)單椅子。現(xiàn)場(chǎng)有點(diǎn)像爵士音樂(lè)家表演的布置。美術(shù)館還邀請(qǐng)了兩位英國(guó)藝術(shù)家為現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)了些雕塑作品,它們同時(shí)兼具雕塑和家具的功能。美術(shù)館起先把它們隨意的擺放在觀眾席的座位旁邊,并沒(méi)有明確的提示觀眾這是用來(lái)干嘛。但是觀眾進(jìn)場(chǎng)時(shí),就開(kāi)始隨意的使用這些雕塑。這正是藝術(shù)家所希望看到的,觀眾把這些雕塑作品變成了一種功能性的模塊,而且把它們搬到不同的地方去使用,又形成了一種新的雕塑作品存在。在研討會(huì)的過(guò)程中,觀眾也作為表演者存在。雕塑成為家具,家具成為雕塑,這種邊界的模糊或者跨界,也正好襯托了美術(shù)館對(duì)于這個(gè)空間的思考和探索。

總的說(shuō)來(lái),泰特現(xiàn)代美術(shù)館的油庫(kù)空間正在用他們的藏品、項(xiàng)目、場(chǎng)地等探討美術(shù)館的未來(lái)是什么樣的?或者從根本上說(shuō)美術(shù)館有沒(méi)有未來(lái)?等問(wèn)題。同時(shí)泰特現(xiàn)代美術(shù)館也在考慮如何去定位其自身?因?yàn)檫@里涉及到一組概念的區(qū)別,就是美術(shù)館和藝術(shù)展覽館的區(qū)別。對(duì)于一個(gè)美術(shù)館來(lái)說(shuō),是有藏品和收藏的,是有儲(chǔ)存藝術(shù)品的功能。而對(duì)于一個(gè)藝術(shù)展示館來(lái)說(shuō),它沒(méi)有自己的藏品,僅僅只是臨時(shí)租賃,或者只是做臨時(shí)的租賃和展示。這兩者其實(shí)是不一樣的,那么對(duì)于泰特來(lái)說(shuō),它是一個(gè)美術(shù)館,不能簡(jiǎn)單的做藝術(shù)展覽場(chǎng)館。同時(shí)泰特現(xiàn)代美術(shù)館也在考慮,作為美術(shù)館的存在會(huì)有一些什么樣的后果?一個(gè)美術(shù)館的存在是應(yīng)該在歷史的進(jìn)程中被考慮的。美術(shù)館有其自身的歷史和永久的藏品,為此美術(shù)館的發(fā)展和藝術(shù)沉淀的方式也有不同階段的變化。一開(kāi)始,美術(shù)館都會(huì)做悠久藏品的陳列,第二個(gè)階段會(huì)去舉辦一些臨時(shí)性的展覽。泰特現(xiàn)代美術(shù)館現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新的階段,在這個(gè)階段中美術(shù)館的藝術(shù)展示方式是完全不一樣的,這個(gè)階段指向美術(shù)館未來(lái)的發(fā)展。現(xiàn)在泰特現(xiàn)代美術(shù)館展示的更多是轉(zhuǎn)瞬即逝的作品,與之前的展示方式不同。例如把雕塑作品進(jìn)行展示,即便是同樣的雕塑作品,現(xiàn)在的展示方式、所進(jìn)行展示的語(yǔ)境和空間都發(fā)生了變化,因?yàn)檫@個(gè)作品本身的意義也所不同。所以一個(gè)永久的藏品并不一定成為永久的陳列。對(duì)于現(xiàn)在的泰特現(xiàn)代美術(shù)館來(lái)說(shuō),如何展示館藏藏品?也是在探討人和時(shí)間如何結(jié)合的問(wèn)題。現(xiàn)在泰特現(xiàn)代美術(shù)館在展示轉(zhuǎn)瞬即逝的藝術(shù)、作為事件存在的作品,這種展示方式也改變了美術(shù)館長(zhǎng)期以來(lái)藝術(shù)品的陳列和展示方式,不單是一種嶄新的藝術(shù)門(mén)類(lèi)進(jìn)入了美術(shù)館,同時(shí)也為美術(shù)館帶來(lái)了嶄新的參與方式,與藝術(shù)品、藝術(shù)家、空間的互動(dòng)程度,這都會(huì)改變?nèi)藗兛创兴囆g(shù)的方式。