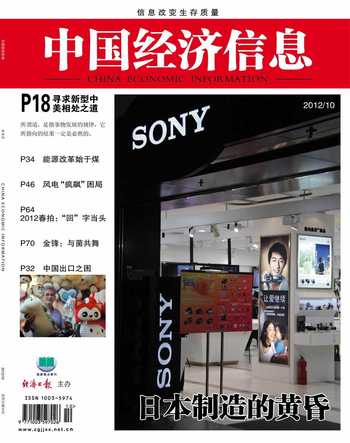

索尼的倒影

張興軍

回看索尼從偉大到平庸的歷史,讓人震驚的不僅是“麻雀雖小,五臟俱全”式剖析后得出的孤立結論。瞻前望后會發現,和索尼一樣的日本企業都在經歷著漫長的陣痛期。

決定索尼命運的是索尼自己。在“不破無立”的邏輯下,平井一夫是不是那個可以力挽狂瀾、開創歷史的人還需拭目以待。平井一夫的通往偉大之路,不僅僅是讓索尼重新盈利,還有讓索尼重回巔峰時刻的遐想。

與此同時,索尼所走過的日本制造之路亦是中國制造堪以攻玉的他山之石。無論是技術的創新,還是模式的更迭,中國制造需要走的路還很長。

索尼新的領導者平井一夫是怎樣的一個人?

2012年履新的他51歲。1984年畢業于日本國際基督教大學文學專業,同年加入CBS/Sony唱片公司(現索尼音樂娛樂(日本)公司的前身)。2006年12月取代有“Play Station之父”之稱的久夛良木健(KenKutaragi)成為索尼電腦娛樂公司總裁,2009年4月被任命為索尼公司的執行副總裁,主管網絡產品服務。與現任執行副總裁的吉岡浩、業務負責人石田佳久和鈴木國正并稱為索尼“四劍客”。

與其他競爭者不同,平井一夫是唯一一位沒有技術工程師經驗的高管。但他在2010至2011財年成功將連續虧損五年的索尼游戲業務扭虧為盈。2010年4月起,他掌管的索尼旗下的QrioCity線上影音服務陸續登陸美國等國家。與iTunes類似,用戶可通過索尼的設備PS3、藍光播放器、Bravia液晶電視或智能手機訂閱該平臺上的內容—由此,索尼網絡創業實驗田戰略的序幕慢慢拉開。

但有著既往輝煌業績的平井一夫,面臨的顯然不是輕而易舉處置的局面。

索尼的改革

評級機構標準普爾于2012年2月發表聲明,因索尼公司或受到產品價格下滑、需求減弱和競爭加劇等因素的影響,將其信用評級下調一級。此次標普將索尼長期公司信用和債務評級從“A-”下調至“BBB+”。標普還稱,索尼的評級前景為負面,如果公司收益狀況在6至12個月內仍無回升跡象,標普可能會進一步下調該公司信用評級。也就是說,索尼通過換帥、并購、瘦身等手段如果還不能扭轉當下的頹勢,標普對其的悲觀預期還將持續。

這是繼2012年年初,穆迪因擔憂索尼難以扭轉電視業務的虧損勢頭將索尼的信用評級下調一級之后國際著名評級機構的再一次看衰索尼。

索尼的改革,正是在一片陰霾的前景下開始的。2012年4月10日,索尼公司發表公告說,2011財年(截至2012年3月31日)預計凈虧損5200億日元(約合64億美元),創公司成立以來最高虧損記錄(截至發稿前索尼上一財年業績修正為虧損57億美元)。根據統計,索尼公司已連續四年虧損,總虧損額累計高達9193億日元(約合113億美元)。往日風光無限的電子業巨擘現在顯得萎靡不振。

總結起來,索尼是敗在創新和技術上。雖然看到了電子產業未來發展方向,但沒有利用創新能力和高技術制造出技高一籌的產品。如其苦心經營的數碼相機、攝像機、導航設備、電視機等數碼電器的功能在蘋果公司那全被集中到智能手機iPhone中。

另外,索尼的電子產品不具價格優勢,韓國三星等廠商的電視質量不遜于索尼,但價格便宜、種類繁多。

為應對出現的巨虧,索尼一直在壯士斷腕。一是大規模裁員,到今年底1萬人將離開索尼;二是甩掉包袱,中小型液晶面板與東芝和日立合并。

根據新任CEO平井一夫的公開發言,索尼2011財年大幅度虧損的原因包括三點,一是日元對外升值的大背景帶來的企業利潤空間縮小,二是泰國水災造成的產量下降,三是與三星合作生產S-LCD面板以及退出這一“冒險之旅”而造成的花費。

日本媒體對此似乎有些悲觀,共同社認為日本電視生產商已陷入總體崩潰的窘境。因為松下、NEC、夏普均出現巨額虧損,如果不進行結構性改革,日本電器業持續衰落將難以避免。

迄今為止,索尼的輝煌故事都是發生在上個世紀。索尼財大氣粗式地收購哥倫比亞電影公司,盡管并沒有被世界看好。但卻被視為索尼全球范圍內經濟實力的某種象征。在《盛田昭夫》一書中,也將其作為前會長的一項功績來標榜。

上任之后,平井一夫一定程度上顯示出了他打破公司內部隔閡的信心與能量:他將數以百計的Play Station工程師派往其他部門,因為這有利于企業資源的整合。

“索尼總是在每次神話破滅的時候變大變強”,在《索尼神話的五次破滅》中,出井伸之曾經這樣闡述索尼的獨特魅力。這使索尼看起來很像中國古老傳說中的鳳凰。但對于今天的日本來說,需要浴火重生的,絕不僅僅只是一個索尼。

普遍的常青夢

在互聯網、寬帶技術日新月異的時代,看一個偉大企業的衰頹往往沒有看云卷云舒、花開花落那樣愜意。擺在偉大公司面前的,一般都是“江山代有才人出,各領風騷能幾年?”

基業長青往往是富有遠見卓識的創業者的富有使命感的夢想。而表面上索尼的興衰,所折射出的商戰本質和其本身給基業長青命題所提供的樣本,有著深刻的借鑒意義。

雖然不能用失敗來形容這家日本制造的標桿,但難以否認的是索尼早已失去了曾經別人難以企及的領袖位置。那個為蘋果拼命追趕,為美國消費者備加推崇的企業正在淡出人們的視野。在智能手機領域節節敗退,在互聯網時代內容+終端的iTunes模式的沖擊下,追趕得有些步履維艱,但更令人費解的是,為何一個技術過硬、資本充裕、員工勤奮、企業創新文化已根深蒂固的企業,沒能利用自己的優勢逆勢而上?

這不是索尼一家企業的問題。除了連續四年虧損的索尼之外,包括松下、夏普等老牌的日本電子制造巨頭,皆經歷著一場虧損的危機。根據松下、索尼、夏普發布的2011財年業績報告,三大家電巨頭的虧損額分別為97億美元、57億美元和38億美元,三大消費巨頭2011財年共虧損近200億美元,創下有史以來虧損總額的歷史紀錄。

而索尼如今的窘境之所以讓更多的人關注,則是源于其歷史地位和那些令人唏噓的偶然之處。索尼的創始人盛田昭夫是上世紀惟一入選《時代周刊》影響世界的20位創新人物之一;索尼也是惟一一家作為日本的企業而登上吉姆 科林斯和的暢銷管理書籍《基業長青》、和寶潔、沃爾瑪等企業巨頭并列的企業;索尼的Walkman是如日中天的蘋果所模仿最多的產品,蘋果的iPod開始的系列產品和iTunes模式皆曾師從于索尼,某種程度上可以說蘋果用索尼開創的產品和模式擊敗了索尼,樹立了今天的王者地位。

敗因錄

索尼失敗的原因大致可以歸納如下:

一、丟失的創新傳統和基因

井深大在1946年創立索尼前身東通工時,曾寫下這樣一段話詮釋索尼的愿景:

我們要建立一個穩定的公司,工程師可以在這里全身心的投入工作,他們知道自己在享受著科技的樂趣,同時履行著他們對社會的義務。

如果說井深大的愿望,是將索尼打造為一個基業長青的公司,讓這個公司的存在使人們享受科技的樂趣的話,那么盛田昭夫則更進一步,要將索尼打造為世界的索尼。戰勝美國,一直是存在于盛田昭夫的夙愿。無論是把產品賣到沒過去,還是將太陽旗插到紐約第五大道,盛田昭夫的布局都異常明顯:美國制造的風靡,在《菊與刀》的作者魯思·本尼迪克特的研究中,日本的民族性尤其強烈,存在于民族性中的恥感文化則主導著它們的行為。二戰中戰敗的日本,一直試圖通過另一種途徑來超越美國,這種途徑只能是經濟上的。對于戰后創業、興起的索尼,盛田昭夫正是通過索尼來證明日本制造是“高品質”的,進而一掃“低品質”的刻板印象。

可以說,井深大對創新的執著與盛田昭夫在經營上和使命上的相輔相成,成就了索尼的早期輝煌。二人也將這種索尼基因耳濡目染地傳給巖間和夫等共事者。但遺憾的是,到大賀典雄和出井伸之時代,索尼早期的優點,或部分背棄,或執行不力,沒能成為索尼繼續輝煌的法寶。

在索尼相對輝煌時刻接過帥印的經理人,所面臨的命題不再是將太陽旗插到第五大道那樣的使命感,而是如何保持索尼的輝煌。這一時期,恥感文化已經不再起作用。相反,索尼彌漫的是一種自大的風氣。

在機構制衡、集權的時代,索尼在研發上所面臨的機構障礙,比井深大-盛田昭夫時代有過之而無不及。無論是媒體,還是索尼內部,對于大賀典雄和出井伸之這兩任領導者都頗有微詞,集權、沒有擔當的指責也充斥在他們的任內。

二、迷失于戰略抉擇期

英特爾創始人安迪格魯夫曾這樣解釋戰略轉折點:“在我看來,(戰略轉折點就是)新舊經營方式之間的危險轉變,就好比一次死亡之谷的探險。”他接著說,可悲的是,一旦卷入了戰略轉折點的急流,就只有感覺和個人判斷能夠作為你的指南。

安蒂格魯夫的切身體驗,從兩個側面說明戰略轉折點。其一,這個轉折點往往決定著企業的生死存亡。其二,是把握這個轉折點,需要的是一些個人化的素質,例如感覺的敏銳和判斷力的前瞻性。而令索尼人悲觀的是,在新舊世紀交替的十多年中,能好好把握戰略轉折點的領導者幾近于零。

例如,沉湎于Walkman、MD的輝煌而消極應對iPod的沖擊,絕對是索尼最大的失誤之一。執著于特麗瓏彩電的同時,索尼也對夏普生產平板電視無動于衷;當任天堂2006年推出動作感應Wii游戲時,索尼還在為PlayStation3埋頭苦干。

面對新的模式和技術,索尼過于執著于過去的輝煌,并且希望榨干明星產品的最后一點利潤,正如斯金格所說的那樣,“史蒂夫 喬布斯(Steve Jobs)想到了,索尼也想到了,但索尼沒有執行,因為做音樂的家伙當時并不希望看到CD消失。”

這直接導致了索尼對外競爭的被動。可以說,通過PS2戰勝任天堂贏得游戲市場的老大位置之后,索尼再也沒有生產出一款像當年Walkman一樣風靡世界的產品。

盡管索尼制造在外觀、質量上仍然是世界上的佼佼者,但競爭的要素已經改變的21世紀,索尼一直在“用戶體驗”上后知后覺。

三、以蘋果為代表的新制造、新模式的崛起

正如日本制造的崛起沖擊了美國制造一樣,隨著上世紀五十年代出生的史蒂夫·喬布斯、比爾·蓋茨的脫穎而出,美國人主導了互聯網時代的商業競爭。像因特爾、蘋果、微軟等企業的誕生,IBM等企業的中興,逐漸搶去了日本制造的風頭。

盡管在國際市場上日本制造仍有一席之地,工程機械、零部件制造、精密機床、特殊材料以及特殊化學品等諸多領域,日本的優勢一如既往。但在創新模式方面,日本已經風頭不再。

現在索尼的股價僅僅是其高峰時的十分之一,不到200億美元。而其同領域的競爭者蘋果的市值則高達5000億美元以上,是索尼的20余倍。

種種調查數據和跡象均表明,品牌知名度正在逐漸下降。在索尼曾經所擅長的領域,韓國的三星已經后來居上,盡管索尼和三星曾經合作研發生產電視機的液晶面板,但這種競合的關系并沒有讓索尼學到屹立競爭潮頭的本領。

四、經濟大環境的起落

日本制造業無比輝煌時代的戛然而止,不得不提“失去的十年”。1989年12月29日,日經指數達到最高點38915后開始下跌,土地價格也在1991年左右開始下跌,泡沫經濟開始正式破裂。到了1992年3月,日經平均股價跌破2萬日元,僅達到1989年最高點的一半,8月,進一步下跌到點左右。大量賬面資產在短短的一兩年間化為烏有。由于土地價格也急速下跌,由土地作擔保的貸款也出現了極大風險。當時日本各大銀行的不良貸款紛紛暴露,對日本金融造成了嚴重打擊。

伴隨“消失的十年”的,正是如索尼、松下這樣的國際化企業。加之持續攀升的匯率、強震引發的海嘯和電力短缺、不利的稅收和貿易政策,以及中韓的強勢崛起,都日本時下所遭遇的困境疊加。

五、由內及外的體制之弊

將體制的因素放在最后,并不是指這一點不重要,相反,和這一因素相比,客觀的外部競爭因素都是相對次要的。

一般認為,二戰后日本公司的治理結構的三大支柱為終身雇傭、企業內公會和年功序列。清華大學中國與世界經濟研究中心研究院袁鋼明將這三大支柱分別對應中國計劃經濟的鐵飯碗、鐵工資和鐵交椅。對于二戰后創業的索尼來說,在發展到一定規模之后這三大支柱卻成了發展的掣肘。在索尼的歷史上,曾數度發生漲薪訴求因的罷工事件。

至于索尼內部,部門林立、互相掣肘的因素也普遍存在。曾經存在于索尼內部的閉合式創新模式,隨著大賀典雄、出井申之等掌門人的集權而告一段落。難怪媒體和同業者均異口同聲地說“戰勝索尼的是索尼自己”。

索尼的未來

回看索尼從偉大到平庸的歷史,讓人震驚的不僅是“麻雀雖小,五臟俱全”式剖析后得出的孤立結論。瞻前望后會發現,和索尼一樣的日本企業都在經歷著漫長的陣痛期。而“繼續沉淪抑或反敗為勝”的話題,也不僅僅是圍繞索尼自身而展開,客觀而言,這是早期日本著名企業面臨的通題。

其實早在新世紀之初,競爭戰略之父邁克爾 波特就通過翔實的案例調查研究,進而成書《日本還有競爭力嗎?》來總結回溯日本的競爭模型。在波特的著作中,日本國家和企業的優劣勢同樣明顯。而對于未來,如果日本能吸取教訓、揚長避短,完全能夠在競爭中脫穎而出。鑒于有些新形勢和新情況是波特成書時所無法預料的,我們也只能汲取波特所言的合理成分。

眾所周知,包括學習型組織之父彼得·圣吉在內的20本世界的重要管理者的著作和感悟,皆源自于對過去的總結,尤其是反思。管理理論框架,可以讓企業居安思危,卻在解決危機方面難以立竿見影。曾一手創辦了京瓷和第二電電兩家世界五百強公司的稻盛和夫,為挽救日航危局重新出山力挽狂瀾的案例,并不多見。

這樣來類比,就發現了索尼命題所具有的代表性:

戰后迅速崛起,憑借創新力和高品質的電子產品迅速享譽世界;

在日本“失去的十年”里企業增長開始步入下拋物線的減速階段,尤其是新世紀的十年中,面臨虧損并且謀求自救;

企業領導者(接班人)早已告別創業一代,或多或少對過去的精神有所背離;

不僅面臨蘋果、微軟、戴爾等美國制造的猛烈反撲,來自韓國和中國的競爭也開始加劇;

重癥猛藥的方式——改革,手段則無外乎并購或甩賣資產、換帥或裁員、倉促而迅速地推出新產品;

……

羅馬不是一日建成的,索尼若想走出困境也非旦夕之間。管理者們利用控制論等學說加以研究,最終得出了令人驚異的結論:企業賴以解決問題的政策,往往就是產生困境的原因。頭痛醫頭腳痛醫腳的解決方案,只會積敝,將企業存在的問題進一步掩蓋,直至病入膏肓。

日本人所賴以安身立命的特點,為現今的職業經理人所摒棄。重歸傳統,再續輝煌的時刻到了,如果今天的日本人抓不住時下的機遇,那么消失的將不僅是十年,甚至本世紀都將被美國,甚至韓國、中國所超越。其積累的優勢也將不再。

重塑恥感文化,來自內外的糖衣炮彈讓多數日本人沾沾自喜,往往這是不必要的。通過實證研究日本的競爭戰略之父邁克爾·波特有著不同的看法。正如美國在日本制造崛起之前從未相信這個彈丸小國會用創新和技術讓美國甘居其后,以消費代表著時代和生活的品質的索尼產品。