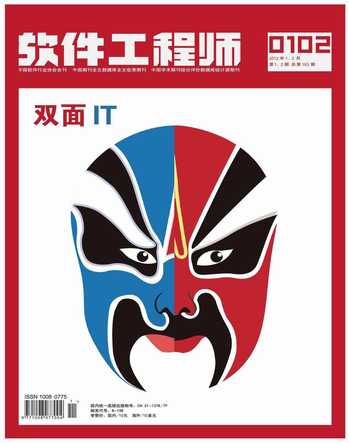

騰訊變臉

楊宇良

有這樣一個段子:幾個門戶聊天,新浪:我們起步早。騰訊:我有7億QQ用戶。新浪:我們明星多。騰訊:我有7億QQ用戶。新浪:我們質量高。騰訊:我有7億QQ用戶。新浪:我們引領輿論。騰訊:我有7億QQ用戶。新浪:……。搜狐:你們聊,我先走了,回家看高清視頻了。網易:家里的豬還沒喂,我也先走了,回家聽聽公開課。

假如老外考聽力理解,相信他只能記住一句話:我有7億QQ用戶——這是騰訊的人口紅利,誰也搶不走,但是它卻可以藉此完成超越反擊。這看上去很不公平,有人狗血噴頭罵過“狗日的”諸句,而有人甘愿結盟以獲得庇護。從這個意義上講,騰訊的發展已具有了足以左右行業局面的巨大能量。那么,我們要怎么看待這只小企鵝呢?

3Q大戰的硝煙還未散盡,今年在手機瀏覽器方面,騰訊也與先行者UC結怨。搶地盤的時候,周鴻祎選擇了對攻,雖然不算兩敗俱傷,但也打出了血性。而這次,俞永福顯然對于小馬哥的“撬”行極為不滿,嗆聲之余他已經開始在產品創新上的發力。這場戰役鹿死誰手,尚未確定,但是騰訊的加入,無疑讓手機瀏覽器的戰役提前打響了。

事實上,龐大的資金實力和廣泛人脈使騰訊能多線作戰,但并不能確保贏。就算有了微博,我們還是上新浪;就算有了搜搜,我們還是會上百度;就算有了郵箱,我們還是會上163;就算有了拍拍,我們還是上淘寶;就算有了朋友,我們還是上人人、開心;就算有了閱讀,我們還是會上熊貓、百閱;就算有了音樂,我們還是會上酷狗,天天……就算騰訊吃掉市面上所有的產品線,我們還是會看到垂直做細做專的榜樣。

所以,面對小企鵝的壓力測試,能夠挺過來的都是好樣的!那么,是不是意味著騰訊在各個戰場都只是盤子大卻不精呢?這確實是對矛盾。騰訊顧及的點越多,越容易顧此失彼。他有很好的用戶基礎,所以不用擔心流量和人氣,那些數字指標都可以很華麗,但是用戶體驗能不能行業領先,創新夠不夠給力,這才是考驗騰訊研發團隊的核心競爭力。

今年,應該說騰訊完成了一次自我超越,在米聊、有你的夾擊之下,微信橫空出世,成為了本年度最亮眼的一道風景。實際上,最早做語音聊天的是雷軍的小米公司,但是在它發布后騰訊就立馬跟進了。在強敵壓境的時候,雷軍說,米聊跟微信不同,米聊要做手機上的SNS,而不是手機上的IM。事實上,起初都在走“熟人社交圈”這個路線,但是微信還提供了1000之內搜索陌生人功能,把點對點變成了點對面,并且搶在米聊之前提供了視頻發布功能。在米聊硬著陸到小米手機的時候,微信卻依舊保持著軟的本色。米聊用戶突破400萬的時候,微信用戶已經過1500萬了。所以,有人稱米聊與微信為草根二代PK富二代。顯然,微信優勢明顯。但是正因為區分度的問題,才讓米聊可以高傲的活下來,甚至小米手機成為了行業新寵。事實上,真正的競爭在于差異性。

騰訊最初的起點也是用戶基礎,但是如果沒有創新,恐怕也難以改變行業的格局。只是大多數人只看到了騰訊的資源,沒有看到他的創新,微信便是改變觀念的例子。它以IM+微博+LBS的獨特體驗,成為了跨平臺業務的一面旗幟。騰訊緊緊把握住了信息碎片化時代特征,打造了一款跨平臺的社交利器。

此外,騰訊還在手機健康節全面升級了MATT架構,讓QQ管家更加強大。在手機瀏覽器方面,小企鵝也讓小松鼠深感壓力。騰訊提出5個S(Smart、Speedy、Simple、Specific、Safety),明顯能看到小企鵝因云而變。所謂智能,用戶可以輕松的逛www論壇、看office文件、閱讀小說等;所謂速度,擁有云架構極速瀏覽新一代引擎、雙核(自有內核、Webkit)、云端壓縮技術實現極速瀏覽并節省流量;所謂簡潔,突出了手機瀏覽器的簡單易用,采取人性化交互設計,支持云帳號服務,一鍵登錄永遠暢通;所謂個性,突出了手機瀏覽器的差異化特性,通過云對接優質服務和內容,實現資訊、生活服務、游戲、LBS、HTML 5等方面的功能;所謂安全:突出了對手機瀏覽器的安全性要求,手機QQ瀏覽器整合專業的QQ手機管家云查殺,實現網址安全檢測、文件下載檢測,并可保證支付安全。

而這所謂的四大云:云轉換、云存儲、云安全、云開放,則都以強大的Xcloud架構做支撐。該架構分為上下兩層,在下層主要包括人性化交互界面框架、極速渲染引擎、X瀏覽器內核,從而一統iOS、Android、Symbian、Windows Mobile、Java等各大平臺。其上層主要包括騰訊安全引擎、云計算服務集、開放API接口等,通過這一層可以提高手機QQ瀏覽器的安全性、內容豐富性,提升一站式服務用戶的能力。“PC上10年才能達到的數字,在手機上用3年就可以達到”,這或許正是騰訊“占好入口”的立意所在。騰訊占據了非常有利的地形,安全上KO掉360,瀏覽器競逐小松鼠,這或許又會引發新一輪對騰訊沙文主義的抗議。

在互聯網圈內,特別是那些新興的創業公司,可能都面臨傳統巨頭的挑戰。譬如,讀了《喬布斯傳》,你會發現無論是喬布斯還是蓋茨,都不敢得罪藍色巨人IBM,這個江湖大哥的地位早早固定了,他擁有更多的能量和資源。所以最初的方式很可能就是曲線救國,或者結盟。前者需要另辟蹊徑的創新,后者則要有策略地合作。蘋果曾經把NeXT系統奉上,微軟也曾把Windows系統拱手,但歸根結底,他們最終還是脫離了IBM的庇佑,分別完成了各自的霸業。所以,最終的道路應該還是創新和自我超越。如果創業者總是看到小企鵝砸錢培植產品系,于是便憤憤不平以至于最終失去了自我發展的時機,那么,他不是被人打敗,而是自我繳械了。

騰訊固然龐大,但并不是每條產品線都強,即便它擁有再多資源,也無法只手遮天。時代在變,潮流在變,機遇也在瞬息萬變,如喬布斯名句“stay hungry,stay foolish”,惟其如此才能將弱勢變強勢,強勢變勝勢。其實,從這個意義上講,周鴻祎和俞永福都已經搶先站在了潮流的尖端,把殺毒安全做成封裝品牌,把手機瀏覽器做到用戶第一。他們在各自領域的槍林彈雨中闖出了自己的路。即使騰訊迅速跟進,也相當正常,這本是弱肉強食的時代。叢林法則告訴我們,能者多勞。

如果說,在強大的資金和能量面前還有什么創業者優勢的話,無外乎三點:先發優勢,創新實力,用戶體驗。而在這種激烈的競爭中,最好的評判者當然是用戶,他們的體驗將會最終決定贏家的歸屬。

而且,騰訊在強敵面前(比如App Store和Android Market)也是一個小字輩。在這個時候,如果騰訊只是作威作福的壟斷者,恐怕難以在移動互聯網的國際市場有所作為。但是,騰訊跟很多新興創業公司一樣,開始摸索著建立了騰訊應用中心。手機終端的應用商店正在成為網民下載軟件的新平臺,比起中國的其他第三方平臺,騰訊應用中心除了有強大的品牌效應和龐大的用戶基數外,還展示著它逐漸包容的胸懷和開放的心態。小企鵝正在吸納更多的App開發者,這對移動互聯網產業鏈的意義早已超越了產品本身。事實上,騰訊還在多個操作系統的兼容服務上下了很大功夫,很多廠商也在參照騰訊完成自己的跨平臺生態系統。這也可以算是騰訊對行業的一大貢獻。

小企鵝始終以13年的歷史和壓倒性的7億用戶傲視群雄,他強勢的那一面令很多新興創業公司不爽,因為在缺乏足夠法律約束和行業規范的互聯網行業,頂禮膜拜就容易變得諂媚,而分庭抗禮又會面臨諸多困境。所以很多企業在糾結中形成了關于騰訊的霸道印象。然而,隨著移動互聯網的蓬勃發展,越來越多看準潮流,創新發展的企業在新的平臺崛起,并帶給騰訊壓力,這就讓騰訊需要重新布局,以更新的姿態去應對新的挑戰。馬化騰今年多次在媒體露面,透露了騰訊尋求開放之道的決心。這種變臉,無疑讓騰訊的面孔不再高大全,而是豐富而多面。作惡的永遠不是個別公司,而是一種不公平的游戲規則,這種局面終會出現打破者,而騰訊的聰明之處在于他選擇了開放,這使得它在未來擁有更大的可能性和自由度,從而也避免了故步自封的鎖國杯具。騰訊不做霸王,自然也不用別姬了……