上海城市管理的“世博”創新與“世博后”挑戰

張麗

導讀:2010年,圍繞“世博”中心工作,上海在城市管理的各個方面,由政府專門部門牽頭,各有關部門相互配合,實施了不少行之有效的管理實踐。世博會后,尤其是“十二五”時期,上海在創新、驅動、轉型、發展的大背景下,城市發展也將進入一個嶄新階段,并對提升上海城市管理提出了新的要求。深入全面總結“世博”期間的城市管理與運行實踐,研究如何深入踐行“世博”理念,推動城市在新起點上實現更大跨越,將成為今后面臨的首要問題。

DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2012.01.017

一、世博階段上海城市管理與運營的創新實踐

舉辦世博會對上海城市交通管理、安全管理、環境管理、社會管理等各個方面都帶來巨大挑戰。圍繞世博會中心工作,在城市管理的各個方面,由政府專門部門牽頭,各有關部門相互配合,實施了不少行之有效的管理實踐。其中,交通組織、社會治安、城市環境和安全應急等職能部門,也分別從組織協調、方案制定、法制保障、技術支持以及跨區域協作等各方面,建立了世博期間各條線上完善的管理運行機制。世博會階段形成的城市管理運行機制,以及采取的多項體制機制創新舉措,對上海日后提升城市現代化管理水平具有重要意義。

(一)城市綜合協調管理

為保障世博會的順利舉辦,上海在城市協調管理方面采取了多項創新舉措,具體可歸納為多元化、市場化、信息化、法治化和社會化五個方面的特征。

1、多元化管理的部門協調機制。以上海世博會組織機構為核心,在上海市職能部門之間構建了高規格的部門協調機制,通過橫向與縱向的有效結合,推動了管理協調的條塊聯動。

2、服務保障的市場化運作機制。鼓勵各類市場主體積極參與世博園區建設、管理與運營,注重以市場化運作機制保障“世博”期間城市公共服務的超常規需求,提高城市公共服務供給的質量和效率。

3、管理手段的信息化技術支撐。加快推進信息化技術在城市管理各個領域的推廣與應用,以數字化、網絡化、現代化的管理設施與技術,全面保障“世博”前后城市運行的安全、穩定與有序。

4、管理實施與推進的法制保障。為推進以法治方式保障世博會的成功舉辦,全市加大了城市管理方面的地方立法工作,制定或修訂了一系列地方性法規與規章。市政府為世博會先后制定出臺了28份通告,作為臨時性行政管理措施,以保障有關部門適時、及時地應對籌辦及舉辦過程中出現的特殊情況和特殊問題。

5、社會各方的廣泛參與和聯動。充分調動市民參與“世博”城市管理的積極性,注重與非政府組織、公益團體、志愿者組織、社區組織及企業合作,通過分工協作結成“世博”城市管理的共同行動網絡。此外,交通組織、社會治安、城市環境和安全應急等職能部門,也分別建立了“世博”期間各條線上完善的管理運行機制。

(二)城市交通管理

按照預估的共7000萬人次的參展總量,“世博”交通至少需要保障每日50-55萬人次的流量,同時考慮長假時可能出現80萬人次的峰值。面對這些挑戰,上海市有關部門在交通管理上采用了多種策略應對。

1、在組織保障方面,建立了政府各相關部門聯合部署、統籌協調的組織保障體系,明確了水路和陸路交通的推進領導機構。

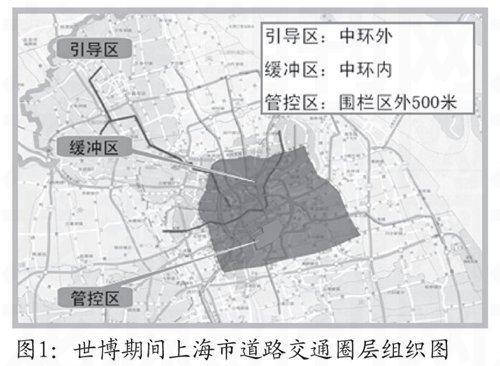

2、制訂城市交通保障具體方案,重點解決“世博”期間車流與人流高峰難題,全面涵蓋了城市交通管理的方方面面,包括制定全市交通組織引導政策、采用大客流預警系統、完善客運交通服務方案和實行交通管控措施等。實施差別化區域交通政策,對全市交通采取分區管理模式,以世博園區為核心將全市劃分為交通引導區、緩沖區、管控區三個圈層,在不同圈層實施不同的交通管理措施,有助于達到“分層截流”的目的,使能夠對特定區域的交通客流進行有效的管控。

3、實行道路交通網格化管理,將管理范圍內的道路、橋梁維護及道路附屬設施始終處于全覆蓋受控狀態,以便及時發現問題、明確責任,迅捷處理信息,處置各類問題,達到“及時發現問題,快速處置完畢”的工作目標。

4、合理調節交通流量,合理安排“世博”入園時間,通過采用白天場和夜晚場來分流入園人群,避免過多的與城市交通高峰沖突,降低交通擁堵的概率。在安排軌道交通站點路線時,也充分將交通停靠和交通流量調節結合起來。

5、建立智能交通體系,包括交通綜合信息平臺、“世博”交通信息服務應用平臺和世博園區交通信息子平臺三個信息平臺,為“世博”游客和世博會相關指揮機關提供實時交通信息。

(三)城市環境管理

“綠色世博”是本次世博會的基本理念。在世博會的籌備和舉辦過程中,政府環境管理部門通過系統、完善的環境管理制度落實了環境保護的各項要求。

1、在組織保障方面,成立高規格、多部門和區縣職能部門組成的城市管理指揮部,構建市容環境與城市運行服務保障重要工作、重大事項的指揮與協調體系。

2、聚焦重點工程,制訂了市容環境建設和管理600天行動計劃,通過重點實施市容市貌改觀、市民生活環境改善和城市管理水平提升“三大”工程,推進完成了30項專項領域重點任務。

3、強化立法保障,以法治化保障城市綜合管理的有效推進與有序實施,注重常態長效管理,努力形成一套依法管理制度。

4、完善監督機制,成立由國內外專家組成的世博環境顧問組,為科學推進提供技術支持。動員全社會依法參與,充分調動廣大企業、環保組織、社會團體、專家團隊、綠色志愿者的積極性,加強綠色世博的宣傳與實踐活動,如美國環保協會等組織參與舉辦了“世博綠色出行”活動。

5、建立區域聯防聯控機制,在長三角區域合作機制下加強環境空氣質量保障,與江浙兩省建立區域環境合作機制,共同推進世博期間區域污染的聯防聯控。

(四)城市社會管理

世博會是一次前所未有的安全管理挑戰,也是創新社會服務和社會管理模式的契機。

1、制定多項安保管理措施,包括園區內、社會重點目標場所和區域、公共交通、入滬口岸、消防及低空等各方面的安保管理工作。開展治安專項行動,借鑒奧運安保和國慶60周年的安保工作經驗,在全國和上海市范圍分別組織開展治安專項行動,其中上海市相繼實施了22個階段性專項行動,全面提升世博前后社會治安管理。

2、創新社會管理模式,鼓勵引導廣大市民廣泛參與社會事務管理,充分發揮市民、非政府組織在社會管理中的作用,提高社會自治能力。建立并完善志愿者機制,組建了200多萬人的城市文明志愿者隊伍,圍繞平安世博、交通文明、清潔城市、文明游園、市民巡訪、世博宣傳、窗口服務和社區服務“八大行動”開展志愿服務,他們中有社區居民、在職職工,也有學生、黨政機關干部。其中,平安志愿者80萬人左右,在全市范圍內推行基層平安創建、法律宣傳、治安防范、社區矯正等工作。

3、完善社區網格化管理,將社區建設作為“世博”期間社會管理的重要組織節點,配合“世博”治安管理推進了實有人口和實有房屋的管理工作,主動深入一線調研,化解基層群眾矛盾,進一步完善了基層社區調解、職能部門協調及司法介入的社會矛盾梯度化解機制,強化了基層民生訴求、收集和處理機制,提高民生信息傳達的及時性,增強了政府解決民生問題的主動性。

(五)危機應急管理

在上海市原有城市危機應急管理體系基礎上,結合世博會特殊要求,從指揮系統、信息平臺、應急預案體系和應急救援隊伍等多方面,構建了世博會完善的安全與應急管理體系。

1、建立多部門應急管理體系。在國家組委會、執委會的領導和部署下,上海世博局協調配合公安、食品藥品監管、信息、質量監督等部門,建立了世博會統一、高效、權威的突發性事故應急指揮系統。

2、完善信息平臺建設。建立快捷、暢通的應急處理信息平臺,在全市應急管理信息平臺的基礎上,專門建立上海應急聯動中心世博園區分中心。

3、實行網格化管理。發揮全市和區域應急保障資源的效能和作用,按照網格化管理要求,加強對各類突發公共事件監控。

4、加強內部溝通和外部溝通。對內強化主辦方與政府各部門的溝通,提高安全風險的防范;對外面對問題,政府強化合理地與公眾溝通,第一時間通過媒介傳達正確信息,防止錯誤信息誘導公眾。

5、編制應急預案體系并加強演練。在世博會總體應急預案下,組織編制了各專項和部門應急處置預案,如惡劣天氣、水上交通、食品衛生、急救保障等等。為了能做到出現情況能快速反應、及時處理,防止問題擴大,主辦機構應對世博園乃至整個上海的安全保障人員進行培訓并加以演練,做到能防患于未然。此外,組建并進一步完善了世博期間以消防為骨干、專業救援為支撐、社會力量為補充的應急救援隊伍體系。

(六)城市群一體化管理

上海是長三角城市群的重要組成部分,城市管理也越來越需要與周邊城市加強合作并形成聯動機制。尤其是隨著城市群之間經濟文化交流日益頻繁,上海在區域交通管理、社會治安、環境等方面,上海需要長三角其他城市的密切配合。在申辦、籌備、推廣和舉辦過程中,與長三角及國內其他地區形成了良好的協調合作機制機制。

1、在跨地區的社會治安、交通、環境等方面,推動了城市群社會管理協調機制的初步形成。上海與周邊城市圍繞世博會各項應急預案,在交通組織、食品安全、知識產權保護、社會治安、人流疏散、安全應急管理等方面強化了區域聯動,逐步形成了跨區域的協調管理機制。

2、通過世博會區域環境的綜合整治,初步形成了區域生態環境的聯防聯控機制。構建了區域空氣質量監測信息共享、高污染日預報和預警會商機制,實行區域聯合控污,對區域內的機動車污染控制實施統一標識管理。

3、通過世博會與國內其他地區形成的合作機制,對進一步深化長三角區域一體化、打造世界第六大城市群,乃至在更高層次上推進上海服務全國的能力和水平具有重大意義。世博會期間長三角城市群之間形成的良好的溝通渠道和合作機制,未來這些渠道和機制也將進一步服務于長三角城市群的管理與發展。

二、“世博后”上海城市管理的新要求與新挑戰

“世博”后尤其是“十二五”時期,上海在創新、驅動、轉型、發展的大背景下,城市發展也進入一個嶄新階段,并對提升上海城市管理提出新的要求。世博會結束后,上海城市管理將進入轉型提升的新階段,如何深入踐行世博理念,推動城市在新起點上實現更大跨越,將成為今后面臨的首要問題。

(一)世博后上海城市發展向深化城市管理轉變

2010年上海世博會舉辦,上海城市樞紐型、功能性、網絡化的基礎設施體系基本建成后,城市管理將面臨新的歷史性任務。上海也將從大規模的城市基礎設施建設階段過渡到深化城市管理的新階段,需要更加重視依靠內涵型的城市管理,提高城市基礎設施的使用效率和城市運行效率。

一方面, 世博會籌辦期間大規模的城市建設提供的高質量城市基礎設施, 將對城市管理提出新的更高要求。按照系統、網絡、樞紐和功能要求建設的軌道交通、高速公路、越江交通設施及環境建設等項目, 不僅建設過程要求高效率的管理,設施建成后更需要先進的管理, 使其發揮最佳運行效能。例如,隨著滬寧、滬杭高鐵相繼通車,虹橋綜合交通樞紐的整體運營服務能力也應不斷提高。要在加強配套銜接和運營管理上下更大功夫,使重大基礎設施的整體運營效率充分發揮出來。

另一方面, 現有城市基礎設施的優化運作, 將要求城市管理手段不斷更新。隨著城市基礎設施容量不斷擴大, 市民對城市交通、環境、居住等質量要求日趨增強, 網絡化管理和動態調控需求也越來越高, 將促進城市管理從定性變為定量、靜態變為動態、單一變為綜合, 增強管理科學性, 進一步提高城市的運行效率。

(二)“四個中心”和國際化大都市建設目標對城市管理提出新要求

“世博”后,尤其是在“十二五”時期,上海進入建設“四個中心”的關鍵階段。世博會不僅提升了上海的國際形象,也標志著上海全面啟動建設全球城市、進一步推動國際化大都市建設進入嶄新階段。

“四個中心”的建設目標和加快發展服務經濟,將進一步推動上海成為全球生產網絡的結點城市和總部經濟城市,成為更具創新能力和經濟競爭力的城市,成為文化更加多元化、國際化程度更高、國際交往更加密切的城市,成為更高社會福利水平和人民生活更加富裕的城市,以及成為低碳可持續發展的城市。

上海國際化程度、對外開放程度的日益提高,正在改變上海的國際經濟聯系,正在改變國際和國內的市場結構和經濟運行規則,正在加強國際性就業和國際移民,正在形成新的全球性的生活社區和社會組織模式,以及正在加強國際間交流和共同參與對國際事務的處理。上海要真正轉變為國際性的大城市,必須在城市管理的方式和內容上更加適應全球化的挑戰,因此上海的城市管理也需要更多地和國際體系接軌,加強和國際政府組織、企業和社會組織的更加密切的交流聯系,適應跨國公司和各種國際性組織在上海的發展,更加適應國際化以后的國際就業、國際移民的增加,以及適應國際社區日益形成發展對自身組織化和對城市管理的新要求。

因此,世博會后的城市發展,不僅提升了上海的國際化程度,也需要提升城市自身的管理水平,才能夠促進上海更好地實現四個中心的目標,推動城市成為現代化的國際大都市。

(三)特大型城市的發展壓力對城市管理提出新挑戰

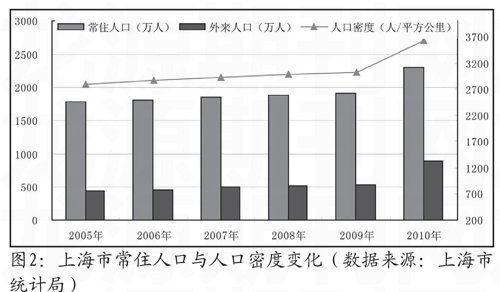

到2009年底,上海的城市戶籍人口1379萬,常住人口1921萬,實有人口2080萬人,流動人口700多萬人。近2000萬的總人口和700多萬的流動人口,給城市管理帶來巨大的壓力。超大規模的人口對城市各項管理工作帶來新挑戰,也使整個城市的交通出行、市容環境、社會治安、社區管理、公共安全、公共服務及社會福利等領域面臨新的難點。

上海市戶籍人口郊區化擴散流與上海市戶籍農村人口城鎮化積聚流高強度聚集于城市近郊區,而大量外來常住流動人口也積聚在中心城外圍和近郊區,上海市城鄉結合地區的社會管理問題日益突出。隨著城市人口的增長和城市每天生產生活所需的各項公共服務保障的日益提高,城市正常運行所面臨的風險也日益增大。為保障全市市民生活和企業生產的正常有序,大量的城市基礎設施安全運行也面臨嚴峻挑戰,各類自然災害給城市安全運行也帶來重大考驗,應對各項突發事件、危機處理的城市安全應急管理也面臨新的難點。

要有效緩解人口導入給城市管理帶來的壓力,必須通過有力、有序、有效地管理,解決市容與繁榮、保護城市環境與城市發展之間的種種矛盾,最終實現環境與經濟發展、人口導入和諧互融,實現社會效益、經濟效益、環境效益三者的最優化,這是上海作為特大型城市在“世博后”城市管理中所面臨的新課題。

(四)城市管理重心從中心城區為主向區域統籌轉變

世博會的舉辦間接推動了上海中心城區的布局優化和功能提升,“十二五”期間上海城市發展的重心逐漸轉向郊區。世博后城市管理,將更加注重服務于城市布局調整和城市功能整體提升。世博會舉辦前,上海發展重心主要在中心城區。世博會結束后,隨著中心城區資源環境壓力的不斷加大和城鄉產業分工的日益深化,發展空間由中心城區向全市拓展已成大勢所趨。上海應當著眼于全市6300平方公里,優化中心城區與郊區的分工,實現區域統籌發展。世博會以后,郊區新城建設將是上海實施轉型、實現科學發展的重中之重。加快郊區新城建設,是上海推動經濟持續發展的重要引擎,也是上海統籌城鄉發展、推進城鄉一體化的重要載體。

隨著上海發展重心向郊區轉移,上海的城市管理也將由市中心區域為主向整個6300平方公里區域統籌轉變,并且進入以郊區新城為中心強化城鄉統籌管理的新的歷史發展階段。城市管理范圍和幅度的擴大,對新時期上海城市管理提出新的挑戰。按照城鄉統籌、區域統籌發展的要求,城市管理也需要把重心從中心城區向郊區拓展,著眼于全市6300平方公里,不斷完善郊區基礎設施建設和管理,促進城鄉一體化發展、協調發展。

面對以上“后世博”階段上海城市管理面臨的新形勢和新挑戰,如何更好地利用好世博階段城市管理的實踐經驗發揮世博后續效應,如何建立適合中國國情、上海市情的國際化大都市城市管理運營的長效機制,是今后一段時期需要研究的重要課題。

責任編輯:王縉