文研班:文藝理論界的黃埔一期

空前絕后的大師班——“文研班”,不僅培養了“馬克思主義文藝尖兵”,也在批判資產階級人道主義的途中,悄悄播下了人道主義的火種。

“咔嚓”一聲,50多名“文研班”一期師生留下了珍貴的開學典禮合影。這一天是1959年9月21日。

眾人身后是一座有回廊的歐式建筑,青磚雕刻,塔樓中間掛著一面大鐘。這是鐵獅子胡同一號,原來的清王府、清末海軍部和段祺瑞政府所在地。1949年初,隨著北平解放、華北大學(中國人民大學前身)進京,這里又成為人大校址。

此刻,富有政治色彩的“鐵一號”,迎來了新中國第一屆文藝理論研究班(簡稱“文研班”)。

在這張照片上,端坐于中間的,就是時任人大校長、“延安五老”之一吳玉章,在他左手邊第二個,則是著名詩人、時任中國科學院文學研究所(簡稱“文研所”)所長何其芳。在延安魯藝時代,吳玉章是首任校長,何其芳曾任文學系主任。

此刻,他們再度攜手合作。人大除少數課程和政治思想工作外,主要負責學員們的生活,文研所則負責教學業務,何其芳親自擔任文研班的班主任。

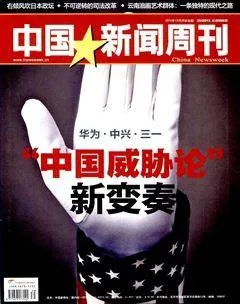

文研班是由時任中宣部副部長周揚提議創辦的。“當時周揚主管意識形態,他說中國要培養一批既懂馬列主義又懂中國文化傳統的人才。他的思想比較明確,就是要搞中國式的馬克思主義。”當時的文研班學員、后來曾任《人民日報》文藝部副主任的繆俊杰告訴《中國新聞周刊》。

入學后不到一年,文研班就集體化名“馬文兵”,在《文藝報》《光明日報》上發表了重頭文章,一些報刊全文轉載,有的高校還派人來“取經”。“馬文兵”由此成為了當時中國文藝理論界響當當的名字。

“比一般干部多讀一些書”

繆俊杰沒有能夠出現在這張珍貴的開學合影中。來自武漢大學的他,因為報到較遲,沒有趕上開學典禮。

繆俊杰對文研班的緣起特別關注。他認為,創辦文研班,主要是因為當時中共中央提出“反修防修”的口號,需要培養大批的理論骨干。周揚為此發表過兩次講話,提出要“建立中國自己的馬克思主義的文藝理論和批評”。他委婉地批評說:“去年大躍進,工農學哲學很好,但是更迫切的問題在于加強隊伍。首先要有一批理論干部,這些人要比一般干部多讀一些書。”

在周揚晚年,繆俊杰去醫院看他,專門詢問辦文研班是否與這些講話有關。繆俊杰對《中國新聞周刊》回憶,周揚當時沒有正面回答,只笑了笑,“有默認之意”。

周揚的思路得到了徹底貫徹。1959年夏,文研班在全國范圍內招生。報考要求是:在大學中文系或文化藝術單位工作兩年以上;中共黨員,專業骨干;政治可靠,有培養前途。

考試是在文研所里進行的。西北大學助教何西來雖然只工作了一年,但學校也為他報了名。進京趕考的他不會料到,日后他會成為文研所(后改名為中國社科院文學研究所)副所長。

考試的內容是評論《阿Q正傳》或《青春之歌》。何西來選擇了前者,應對自如。多年后他還能脫口而出當時的回答:“阿Q被糊里糊涂地送上刑場,‘團圓’了。但是屠夫們、趙太爺們并沒有逍遙多久,得意多久。”

文研班一期最終招收了39人,全部是在職干部。其中年齡最小的是何西來,21歲;最大的是中央樂團的演員解冰,44歲。她在延安時已經是著名歌唱家,演過《白毛女》中的喜兒,周揚一見面就能叫出她的名字。

文藝理論界的黃埔軍校

為了創辦一流的文藝理論干部培訓基地,文研班可以說“不惜工本”。

雖然文研所就有研究戲曲的專家,但是中山大學王季思的名氣大,就專門請他坐飛機從廣州來北京講課。在何西來的記憶中,課時費很高。“一個課時就45塊,我一個月工資才48塊半。”他告訴《中國新聞周刊》。

何其芳親自設計了文研班的課程,請來了各領域的頂級名家講課:俞平伯、吳組緗講《紅樓夢》,余冠英講《詩經》,游國恩講《楚辭》,李澤厚講美學,季羨林講印度文學,李健吾講17世紀古典主義和19世紀法國文學等,馮至講杜甫和德國文學,卞之琳講莎士比亞,葉君健講安徒生……

何西來至今記得,李健吾每次講課都穿深色西裝,“胖墩墩的,西裝好像要被脹破似的”。講到精彩處,他就在講臺上表演起來。“掏出雪白的絲質手絹來,一抖,用幾個手指捏著,從嗓子里擠出細而且嬌的女聲,扭著粗壯的腰肢,表演貴夫人的動作和神態。”何西來笑著回憶。

何西來用了“非常豪華、空前絕后”來形容文研班由幾十個大師組成的教師陣容。更何況有何其芳、錢鐘書等名家親自指導畢業論文。文研班也因此被稱作是文藝理論界的“黃埔軍校”。

這些名師不少是經過周揚點名或者親自邀請的,譬如朱光潛。有個學期,每周都有一輛專車將文研班同學送到北大,與北大學生合成一個班,聽朱光潛講述《西方美學史》。在何西來的記憶里,朱光潛“有個蘇格拉底的腦袋”,眼睛很深邃。他每次上課都點名提問,一次問到何西來亞里士多德《詩學》中關于悲劇的問題,追問得他滿頭是汗。

周揚還把左聯時代的著名作家唐弢專門從上海調來,擔任文研班專職教師,負責教現代文學和指導寫作。繆俊杰告訴《中國新聞周刊》,他當年拜訪唐弢,看到他的宿舍里擺滿了書。唐弢有些無奈地說:“中宣部決定要調我來,我多半是服從組織分配而來的,否則哪有這個力氣搬這個家呀!”

“馬文兵”嶄露頭角

文研班開班不久,剛慶祝完國慶十周年,物質就已經極度匱乏。貨架漸漸空了,人大食堂的飯菜也一天不如一天。窩窩頭也被摻進了野菜和樹葉,結果人的大便都是綠色的。每個人的糧食定量從每月35斤驟減到28斤,只有何西來因為剛20出頭,個子又大,正在長身體,大家一致同意不減他的糧食定量。有同學幫廚時多吃了一兩饅頭,被當做小偷大加批判。

好在餓肚子的年代,政治運動的折騰也少了,讀書環境反而寬松了。

1960年冬,饑餓最難捱的時期,學校強調“勞逸結合”,讓大家多休息,甚至硬性規定每天學習不超過4個小時。但文研班的同學還是堅持每天學習十幾個小時。有人浮腫了,有人得了慢性病,但大家勤奮讀書,“精神會餐”不斷。

開學不久,班主任何其芳就開列了300部必讀書目,囊括中今中外的經典,包括文、史、哲、經各領域。即便以現在的眼光看來,這也是一個精到的人文書目,雖然由于時代因素,海明威和薩特等人的著作未列入其中。何西來認為,“現在博士生都很少能把這些書讀完”。但他當時卻基本都讀完了。

文研班享受了特殊的讀書待遇,能夠自由借閱各類圖書,其中包括打著“內部閱讀”記號的。

1960年初,周揚親自來到“鐵一號”,探望文研班學員。在他的指示下,文研班黨支部開始組織寫作反修文章,并取了一個集體筆名叫“馬文兵”,意思是“馬克思主義文藝尖兵”。

“馬文兵”不寫一般的小文章,開局就抓大題目,第一個題目就是人道主義問題,批判“修正主義”。文章由周揚和《文藝報》主編張光年親自指導。

文研班黨支部書記、41歲的老大哥郭拓是公認的“馬文兵”的靈魂人物。他在延安時已經是團級干部,入學時是天津造紙廠廠長。郭拓思維活躍,總是由他先給出思想和提綱,然后分配任務。其他同學分工看材料,有人負責看馬克思關于人道主義的文章,有人看費爾巴哈,有人看文藝復興,有人看法國啟蒙思想家。所有相關理論和作品,都必須涉獵,認真分析。

日后成為中央戲劇學院博導、在戲劇理論界頗有建樹的譚霈生,也是當年“馬文兵”的主要成員之一。他負責看《資本論》,把重要觀點都制作成了卡片。

材料匯總后,經過班集體反復討論,最后由王春元執筆,統一潤色。郭拓口才很好,但是不善于寫文章;與他相反,演員出身的王春元不善于講,卻能寫,且很有文采。

1960年6月,《論資產階級人道主義》在《文藝報》上發表,一炮打響。“馬文兵”很快在思想文化界引發連鎖效應,像《在“人性”問題上兩種世界觀的斗爭》《批判地繼承托爾斯泰的藝術遺產》等文章都被重點推薦,當時極為罕見。人們都在問,“馬文兵”是誰?

繆俊杰告訴《中國新聞周刊》,“馬文兵”的文章與當時只喊口號的大批判文章還是有差別的。“雖然那些文章按照現在的觀點來看是偏左的,但是在當時的環境下卻備受贊譽,因為是完全按照學術論文的標準來寫的,是講道理、有分析的。”

作為文研班班主任,何其芳既為學生們踴躍參加學術批判而感到欣慰,又擔憂批判面過寬,某些觀點有失公允。他為此還特地找班干部談話,提醒大家批判時要注意分寸。用商量的態度,不要盛氣凌人。

回歸人道主義

1962年暑假,在周揚指示下,以“馬文兵”成員為主,成立了《文藝理論教材》編寫組。初稿和修改稿已出,但是由于周揚本人遭厄運,而最終沒能出版。

三年制的“文研班”本應在1962年畢業,大家一致要求延長一年,理由是這幾年光顧寫“反修”文章,許多書還未讀。何其芳征得上級同意,痛快答應了。19位同學又讀了一年,直至1963年9月才全部畢業,畢業證上寫著“學制三年,統一延長一年”的字樣。

三年后,史無前例的文化大革命爆發。史無前例的文研班也只辦了三期。

“馬文兵”們風流云散。一些同學在文革中不幸罹難。在人大任教的李尚公,曾經在臺灣加入共產黨,被逼迫交代是潛伏特務,他說我把良心剖給你看,用一根燒紅的鐵條插入了自己的胸膛。一些同學則英年早逝,譬如“馬文兵”的核心人物郭拓、主筆王春元,都因病故去。“馬文兵”們正值黃金期的學術生涯,也因此中斷。

不過,文研班培養文藝理論骨干的初衷還是基本實現了。有人調侃說:“一開文藝理論會,到處碰到‘文研幫’。”

1972年,文研班畢業的賀興安調任新華社倫敦分社工作。在倫敦期間,他感受到了一個完全不同的西方,發現街頭可以隨意買到毛澤東著作,而英國工人很愿意討論姓社姓資的問題。他開始對“第一次世界大戰打出了一個蘇聯,第二次世界大戰打出了一個中國的社會主義陣營,再打第三次世界大戰,就會全世界紅彤彤”的極左說法不寒而栗。

這使他開始反思文研班和“馬文兵”。“現在看來,‘文研班’的辦學租‘馬文兵’的文章,在當時的整個世界思想文化發展潮流中,是處于一種落后狀態。”賀興安告訴《中國新聞周刊》。1980年后,他進入文研所任編審,曾任《文學評論》編輯部主任。

幸運的是,“馬文兵”的時代光環漸漸黯淡,但是文研班的同窗之誼卻越來越濃厚。

進入21世紀,“馬文兵”同學會成立。回憶錄也整理出版,定名為《九畹恩露:文研班一期回憶錄》,以感念昔日名師悉心栽培的陽光雨露之恩。

那些在饑餓年代由300部典籍播下的文明的種子,漸漸開花結果。“馬文兵”們回歸了人道主義的起點。譚霈生提出了以人為本的戲劇使命。何西來寫作了《人的重新發現》等文章,鄭重地宣稱:“我是個人道主義者。”

“回過頭來看,那些批判都是不對的。當時說沒有抽象的人性,只有具體的階級的人性,所以批判資產階級人性論。但是現在我們知道了,都是有共通的人性的。‘馬文兵’的大方向是有問題的,應該反思。周揚自己也經歷了這樣的轉變,從批判人道主義到后來倡導人道主義。”何西來告訴《中國新聞周刊》。