《紐約公約》中“非內(nèi)國(guó)裁決”之考

王祥修,周 源

(上海政法學(xué)院 國(guó)際法學(xué)院, 上海 青浦 201701)

《紐約公約》中“非內(nèi)國(guó)裁決”之考

王祥修,周 源

(上海政法學(xué)院 國(guó)際法學(xué)院, 上海 青浦 201701)

目前,《紐約公約》中尚未明確、統(tǒng)一地對(duì)“非內(nèi)國(guó)裁決”這一定義做出判斷標(biāo)準(zhǔn),而是在實(shí)際仲裁中由公約締約國(guó)對(duì)其進(jìn)行解釋;中國(guó)司法解釋中也未對(duì)其做出明確規(guī)定。因此,對(duì)于如何正確理解“非內(nèi)國(guó)裁決”,如何設(shè)立裁量標(biāo)準(zhǔn),外國(guó)裁決在中國(guó)是否可以執(zhí)行的研究具有重要意義。本文以“寧波工藝品公司案”為視角,分析了ICC仲裁院在中國(guó)做出的仲裁裁決是否屬于《紐約公約》下的“非內(nèi)國(guó)裁決”,以及該案中寧波法院做出的裁決——認(rèn)定“非內(nèi)國(guó)裁決”、認(rèn)為按照《紐約公約》予以承認(rèn)和執(zhí)行的做法是否合理。同時(shí)還分析了Bergesen v. Joseph Muller Corp一案及其對(duì)中國(guó)的啟示。針對(duì)中國(guó)仲裁法律體系存在的問(wèn)題,從與《紐約公約》接軌,以“地域標(biāo)準(zhǔn)”劃分本國(guó)裁決與外國(guó)裁決,明確“非內(nèi)國(guó)裁決”的定義,以保護(hù)社會(huì)公共利益和維持公共秩序?yàn)樵瓌t等方面完善中國(guó)的“非內(nèi)國(guó)裁決”問(wèn)題。

非內(nèi)國(guó)裁決;紐約公約;仲裁裁決執(zhí)行;ICC仲裁庭

一、《紐約公約》有關(guān)“非內(nèi)國(guó)裁決”的規(guī)定

如今國(guó)際商事貿(mào)易迅猛發(fā)展,越來(lái)越多的當(dāng)事人選擇以國(guó)際仲裁作為爭(zhēng)端解決的方式,因此國(guó)際或外國(guó)仲裁庭做出的裁決是否能在內(nèi)國(guó)執(zhí)行成為了必須解決的問(wèn)題。《承認(rèn)及執(zhí)行外國(guó)仲裁裁決公約》(以下簡(jiǎn)稱《紐約公約》)作為解決關(guān)于外國(guó)仲裁裁決的承認(rèn)和仲裁條款執(zhí)行問(wèn)題的公約,擁有包括中國(guó)在內(nèi)的一百三十多個(gè)締約國(guó),是各國(guó)普遍認(rèn)可的規(guī)范。

《紐約公約》中規(guī)定的適用范圍包含“外國(guó)裁決”和“非內(nèi)國(guó)裁決”,而其僅在第1條第1款中寫(xiě)明“It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought(本公約適用于經(jīng)過(guò)申請(qǐng),得到承認(rèn)和執(zhí)行地所在國(guó)認(rèn)可為“非內(nèi)國(guó)裁決”的裁決)”。但公約中并未明確規(guī)定何為“非內(nèi)國(guó)裁決”,只做出了“做出認(rèn)可在該地境內(nèi)做出裁決的法院,認(rèn)為此裁決不屬于當(dāng)?shù)夭脹Q屬于‘非內(nèi)國(guó)裁決’”的意思表示。

結(jié)合公約本身和國(guó)際仲裁司法實(shí)踐來(lái)看,以地域標(biāo)準(zhǔn)(即“仲裁執(zhí)行地”)來(lái)區(qū)分本國(guó)裁決(仲裁地在本國(guó)境內(nèi))與外國(guó)裁決(仲裁地在本國(guó)境外)是公認(rèn)的做法。對(duì)待外國(guó)裁決,締約國(guó)毫無(wú)疑問(wèn)地必須適用《紐約公約》,而對(duì)于某一裁決是否屬于本國(guó)裁決,是否可以適用該公約,實(shí)際上還是由該國(guó)的法院或法官依據(jù)當(dāng)?shù)胤膳c司法解釋做出裁定。要想被當(dāng)?shù)胤ㄔ撼姓J(rèn)為“非內(nèi)國(guó)裁決”應(yīng)具備以下兩個(gè)前提:一是裁決在本質(zhì)上屬于本國(guó)裁決,二是經(jīng)過(guò)申請(qǐng)獲得承認(rèn)與執(zhí)行所在地國(guó)以國(guó)內(nèi)法認(rèn)可[1]。

二、中國(guó)立法及司法實(shí)踐中涉及“非內(nèi)國(guó)裁決”的情況

在中國(guó)司法實(shí)踐中,許多案例的裁決都體現(xiàn)了目前中國(guó)對(duì)“外國(guó)裁決”“國(guó)際裁決”與“非內(nèi)國(guó)裁決”的理解與適用上非常不明確,甚至出現(xiàn)了錯(cuò)誤。

除此之外,在“Germany Zublin International Engineering Co. Ltd. (德國(guó)旭普林公司) 訴中國(guó)Woco通用工程橡膠公司”一案中(該案在上海由ICC仲裁院做出裁決),無(wú)錫市中級(jí)人民法院認(rèn)為該案裁決系國(guó)際商會(huì)仲裁法院做出,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“非內(nèi)國(guó)裁決”,而該裁定書(shū)中又是以中國(guó)《民事訴訟法》第269條為依據(jù),將“外國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)做出的裁決”均視為“外國(guó)裁決”來(lái)做出裁定的[2]。如此一來(lái),該案既為“非內(nèi)國(guó)裁決”,又為“外國(guó)裁決”,非常矛盾,而此二者的區(qū)別可以根據(jù)《紐約公約》框架下的地域標(biāo)準(zhǔn)來(lái)做出界定,無(wú)須以《民事訴訟法》中第283條規(guī)定的“仲裁機(jī)構(gòu)所在地”為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)決定是否可以適用《紐約公約》[3]。

中國(guó)現(xiàn)行仲裁法中存在混淆上述概念的情況,《民事訴訟法》第 283條中以仲裁機(jī)構(gòu)所在地來(lái)界定“國(guó)外仲裁機(jī)構(gòu)的裁決”的國(guó)籍,在2017年修訂中仍未改變,因此我們認(rèn)為完善中國(guó)關(guān)于“非內(nèi)國(guó)裁決”的司法解釋或新增法條十分必要,對(duì)未來(lái)中國(guó)法院做出裁決標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化和同國(guó)際接軌等都有重要意義。

三、中國(guó)首例根據(jù)“非內(nèi)國(guó)裁決”做出的承認(rèn)和執(zhí)行案例

2009年4月,寧波市中級(jí)人民法院對(duì)ICC仲裁法院于2007年在北京做出的仲裁裁決予以承認(rèn)和執(zhí)行,引起了仲裁界的軒然大波。因?yàn)椋@是ICC仲裁法院在中國(guó)境內(nèi)的仲裁裁決首次被中國(guó)法院承認(rèn)和執(zhí)行。

然而對(duì)于“寧波市工藝品進(jìn)出口有限公司訴ZurichDufercoS.A. Co. Ltd. (瑞士杜弗克鋼鐵公司)”一案(以下簡(jiǎn)稱“寧波工藝品案”),仲裁界仍存在許多反對(duì)的聲音,有學(xué)者認(rèn)為國(guó)際商會(huì)仲裁的仲裁地是法國(guó),因此其不能在其他地方進(jìn)行仲裁;還有學(xué)者認(rèn)為,中國(guó)《仲裁法》第16條中規(guī)定的“仲裁委員會(huì)”并不包括諸如ICC仲裁法院這樣的外國(guó)仲裁機(jī)構(gòu),因此外國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)或臨時(shí)仲裁法庭無(wú)法在中國(guó)境內(nèi)進(jìn)行仲裁[4]。因此,若要承認(rèn)ICC仲裁法院在中國(guó)做出的裁決有效,必然會(huì)產(chǎn)生諸多問(wèn)題:例如,該外國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)是否合法?雙方簽訂的仲裁協(xié)議是否有效?是否能由寧波市中級(jí)人民法院來(lái)確認(rèn)和執(zhí)行,等等。

事實(shí)上,ICC仲裁法院作為解決國(guó)際商事?tīng)?zhēng)議的最重要機(jī)構(gòu)之一,僅在2016年ICC仲裁法院就已受理966起仲裁案件,涉及來(lái)自137個(gè)國(guó)家的3 099家當(dāng)事人[5]。然而ICC仲裁法院在中國(guó)境內(nèi)仲裁以及做出的裁決一直不能被中國(guó)法院承認(rèn)和執(zhí)行,而如今寧波市中級(jí)人民法院邁出的這一大步,具有重大的意義。

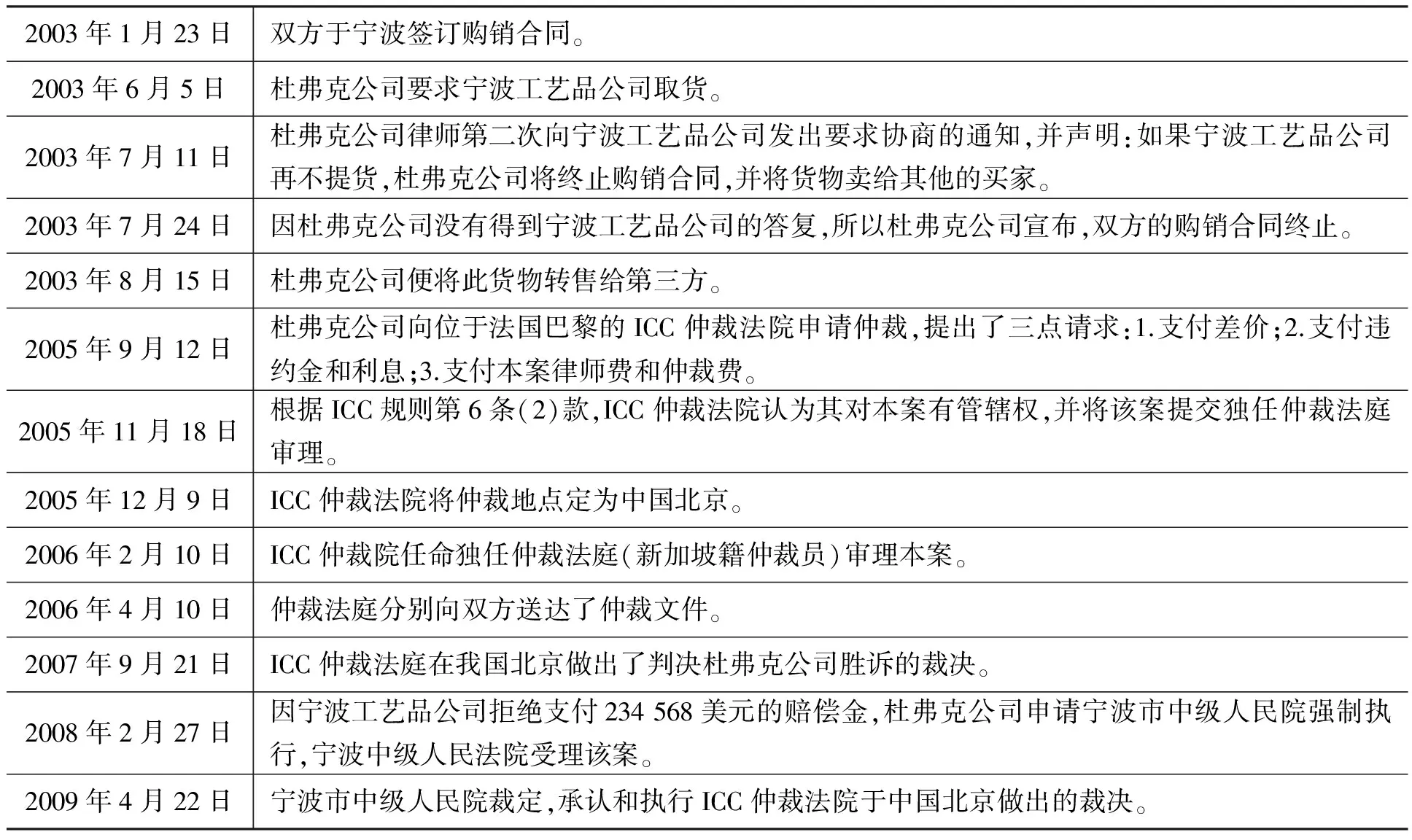

(一)“寧波工藝品公司案”的案情概要

本案中申請(qǐng)人寧波市工藝品進(jìn)出口有限公司(以下簡(jiǎn)稱為寧波工藝品公司),被申請(qǐng)人瑞士杜弗克鋼鐵公司(以下簡(jiǎn)稱為杜弗克公司)。

表1 “寧波工藝品公司案”案情概要

除上述表格所列事項(xiàng)外,本案中涉及程序問(wèn)題的關(guān)鍵點(diǎn)如下:

1.雙方購(gòu)銷(xiāo)合同里有關(guān)爭(zhēng)議解決方式的條款中約定,爭(zhēng)端解決機(jī)構(gòu)為:仲裁地位于中國(guó)的ICC仲裁委員會(huì),適用法為:《聯(lián)合國(guó)國(guó)際貨物買(mǎi)賣(mài)合同公約》(CISG)、ICC Rules。該仲裁為終局仲裁,對(duì)雙方當(dāng)事人均有約束力。

2.ICC仲裁庭在審理該案時(shí),已經(jīng)向?qū)幉üに嚻饭舅瓦_(dá)了《審理事項(xiàng)書(shū)》,寧波公司也接受了該審理事項(xiàng)書(shū)。但寧波工藝品公司沒(méi)有提交仲裁答辯書(shū),也沒(méi)有對(duì)仲裁法庭是否具有管轄權(quán)提出異議。

3.ICC仲裁法庭經(jīng)過(guò)審理后,做出了判處寧波公司賠償?shù)牟脹Q,主要理由有兩點(diǎn):一是根據(jù)CISG規(guī)定的關(guān)于“接收貨物和支付貨款”義務(wù)的條款,寧波工藝品公司沒(méi)有正當(dāng)理由不到瑞士公司提取應(yīng)提的貨物,沒(méi)有正當(dāng)理由不支付這批貨物的金額,因此寧波工藝品公司違反了CISG;二是在產(chǎn)生糾紛時(shí),杜弗克公司已經(jīng)盡到了協(xié)商的義務(wù),給予了寧波工藝品公司合理的通知,而寧波工藝品公司收到通知后不予理睬,故杜弗克公司有理由宣告合同解除并要求損害賠償[6]。

(二)對(duì)寧波市中級(jí)人民法院做出裁定的分析

1.承認(rèn)和執(zhí)行ICC仲裁院的根本原因是寧波公司的不作為。 根據(jù)中國(guó)仲裁法司法解釋的規(guī)定,如果在仲裁法庭首次開(kāi)庭前,當(dāng)事人沒(méi)有對(duì)仲裁協(xié)議的效力提出異議,而后向人民法院申請(qǐng)確認(rèn)仲裁協(xié)議無(wú)效的,人民法院不予受理;當(dāng)仲裁機(jī)構(gòu)已認(rèn)定了仲裁協(xié)議的效力,當(dāng)事人再向法院申請(qǐng)確認(rèn)效力或撤銷(xiāo)仲裁機(jī)構(gòu)的決定的,法院不予受理[7]。因此,寧波市中級(jí)人民法院認(rèn)為,首先,被申請(qǐng)人在收到ICC仲裁法院送達(dá)的《審理事項(xiàng)書(shū)》時(shí)未提交仲裁答辯書(shū);其次,被申請(qǐng)人沒(méi)有在法定期限內(nèi)對(duì)仲裁協(xié)議的效力提出異議;最后,ICC仲裁法院也已在裁決書(shū)中做出仲裁條款有效的認(rèn)定。所以,被申請(qǐng)人的代理人所辯稱的“仲裁協(xié)議無(wú)效”在本案中不成立[8]。

我們認(rèn)為,寧波市中級(jí)人民法院之所以承認(rèn)和執(zhí)行該ICC仲裁法院做出的裁決,根本原因在于寧波公司在一開(kāi)始ICC的仲裁程序中的不作為。無(wú)論是根據(jù)ICC規(guī)則中關(guān)于放棄異議的規(guī)定,還是按照UNCITRAL Arbitration Rules(《聯(lián)合國(guó)國(guó)際貿(mào)易法委員會(huì)仲裁規(guī)則》)《中華人民共和國(guó)仲裁法》以及其他眾多仲裁機(jī)構(gòu)的規(guī)則*例如UNCITRAL Arbitration Rules第30條 、London Court of International Arbitration, Rules第32條 、American Arbitration Association Rules第25條 、中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁規(guī)則第8條, 都規(guī)定了當(dāng)事人放棄異議的條款。規(guī)定,如果當(dāng)事人未能在仲裁啟動(dòng)時(shí)向仲裁庭提出管轄權(quán)異議,就視為放棄異議權(quán),國(guó)家法院就必須承認(rèn)和執(zhí)行仲裁法庭做出的裁決。而寧波公司的代理人向?qū)幉ㄖ屑?jí)人民法院提起的抗辯理由是仲裁協(xié)議無(wú)效、ICC仲裁法庭沒(méi)有管轄權(quán),顯然是蒼白無(wú)力的,所以中國(guó)法院沒(méi)有理由和依據(jù)拒絕執(zhí)行[9]。

2.寧波市中級(jí)人民法院對(duì)“非內(nèi)國(guó)裁決”的認(rèn)定不越權(quán)。 本案除了是中國(guó)第一例承認(rèn)與執(zhí)行ICC仲裁院在中國(guó)境內(nèi)做出的裁決外,還是首例在裁定中認(rèn)定了“非內(nèi)國(guó)裁決”的案例。因此,有學(xué)者提出質(zhì)疑,該案的性質(zhì)是否屬于“非內(nèi)國(guó)裁決”,寧波市中級(jí)人民法院又是否有權(quán)利認(rèn)定“非內(nèi)國(guó)裁決”。

因?yàn)楦鶕?jù)中國(guó)在加入公約時(shí)做出的互惠保留聲明和最高人民法院《關(guān)于執(zhí)行我國(guó)加入的〈承認(rèn)及執(zhí)行外國(guó)仲裁裁決公約〉的通知》規(guī)定:中國(guó)只在互惠的基礎(chǔ)上,承認(rèn)和執(zhí)行來(lái)自另一締約國(guó)領(lǐng)土內(nèi),且所解決的爭(zhēng)議依中國(guó)法律屬于商事法律關(guān)系的仲裁裁決。因此,申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)承認(rèn)和執(zhí)行的仲裁裁決,只能是在另一締約國(guó)領(lǐng)土上做出的、僅限于《紐約公約》對(duì)中國(guó)生效后做出的裁決,且應(yīng)由仲裁裁決的一方當(dāng)事人提出[10]。而“寧波工藝品案”是在中國(guó)境內(nèi)北京市做出的,因此不符合“非內(nèi)國(guó)裁決”的定義[11]。除此之外,有學(xué)者認(rèn)為,一個(gè)案件是否可以認(rèn)定為“非內(nèi)國(guó)裁決”應(yīng)由中國(guó)立法機(jī)關(guān)或最高人民法院做出裁定,寧波中級(jí)人民法院的做法屬于越權(quán)行為。如果中國(guó)司法機(jī)構(gòu)不對(duì)如ICC仲裁法院等外國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)在中國(guó)內(nèi)地做出的裁決進(jìn)行撤銷(xiāo)審查,放棄對(duì)其行使司法監(jiān)督權(quán),而直接認(rèn)定為“非內(nèi)國(guó)裁決 ”,就是對(duì)中國(guó)司法主權(quán)的放棄,實(shí)踐中非常危險(xiǎn)[12]。

也有以趙秀文教授為代表的學(xué)者認(rèn)為寧波市中級(jí)人民法院此舉并無(wú)不妥,與中國(guó)在加入《紐約公約》時(shí)所做的保留聲明無(wú)關(guān),我們也同意此觀點(diǎn)。首先,中國(guó)作為《紐約公約》的締約國(guó),就應(yīng)該承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù),“寧波工藝品案”完全符合《公約》第1條第1款下的定義——由被申請(qǐng)人向中國(guó)法院提出的,由ICC仲裁法院在中國(guó)北京做出的裁決,并且被中國(guó)寧波市中級(jí)人民法院認(rèn)可,因此寧波市中級(jí)人民法院有權(quán)利依據(jù)公約做出裁決,時(shí)任最高人民法院副院長(zhǎng)萬(wàn)鄂湘也在其文章中寫(xiě)道,中國(guó)既已成為《紐約公約》的締約國(guó),因此國(guó)外仲裁機(jī)構(gòu)做出的裁決在中國(guó)執(zhí)行是具有可行性的[13];其次,對(duì)于寧波市中級(jí)人民法院是否有權(quán)利決定一個(gè)案件是否可以定性的問(wèn)題,趙秀文教授認(rèn)為法院有權(quán)根據(jù)案件的具體情況,就仲裁裁決的性質(zhì)、在該案中可以適用的法律做出擴(kuò)大的司法解釋,如在本案中就可擴(kuò)大解釋,使ICC仲裁法院在北京做出的仲裁裁決可包含于《紐約公約》的適用范圍[14]。因此,寧波市中級(jí)人民法院將該裁決認(rèn)定為“非內(nèi)國(guó)裁決”是非常合理的。

綜上,盡管“寧波工藝品”一案讓國(guó)際、國(guó)內(nèi)仲裁界看到了中國(guó)對(duì)《紐約公約》下 “非內(nèi)國(guó)裁決”進(jìn)行承認(rèn)與執(zhí)行的進(jìn)一步發(fā)展,但是我們認(rèn)為這個(gè)進(jìn)展并不具有實(shí)質(zhì)確定性,畢竟中國(guó)的仲裁法依然沒(méi)有完善,僅僅該案也不能表達(dá)中國(guó)立法機(jī)關(guān)和最高人民法院的態(tài)度。因此,要完善中國(guó)仲裁法關(guān)于“非內(nèi)國(guó)裁決”的相關(guān)規(guī)定還有很長(zhǎng)的路要走。

四、美國(guó)法院對(duì)“非內(nèi)國(guó)裁決”的理解及其做法

1983年美國(guó)第二上訴巡回法院根據(jù)《紐約公約》做出了首例承認(rèn)與執(zhí)行“非內(nèi)國(guó)裁決”的案例,在學(xué)術(shù)界和實(shí)踐界引起了廣泛的影響。美國(guó)第二上訴巡回法院首次以當(dāng)事人的國(guó)籍作為“非內(nèi)國(guó)裁決”的判斷標(biāo)準(zhǔn),而不是以地域?yàn)闇?zhǔn)。并且在當(dāng)時(shí)美國(guó)仲裁界一直認(rèn)可將《紐約公約》中該定義做擴(kuò)大解釋,因?yàn)榇伺e可以促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易關(guān)系中的雙方當(dāng)事人在選擇爭(zhēng)端解決方式時(shí)優(yōu)先選擇仲裁而不是訴訟方式。此外,這也有利于美國(guó)當(dāng)事人依據(jù)美國(guó)仲裁法在其他國(guó)家進(jìn)行仲裁時(shí),可以依據(jù)《紐約公約》獲得承認(rèn)與執(zhí)行。

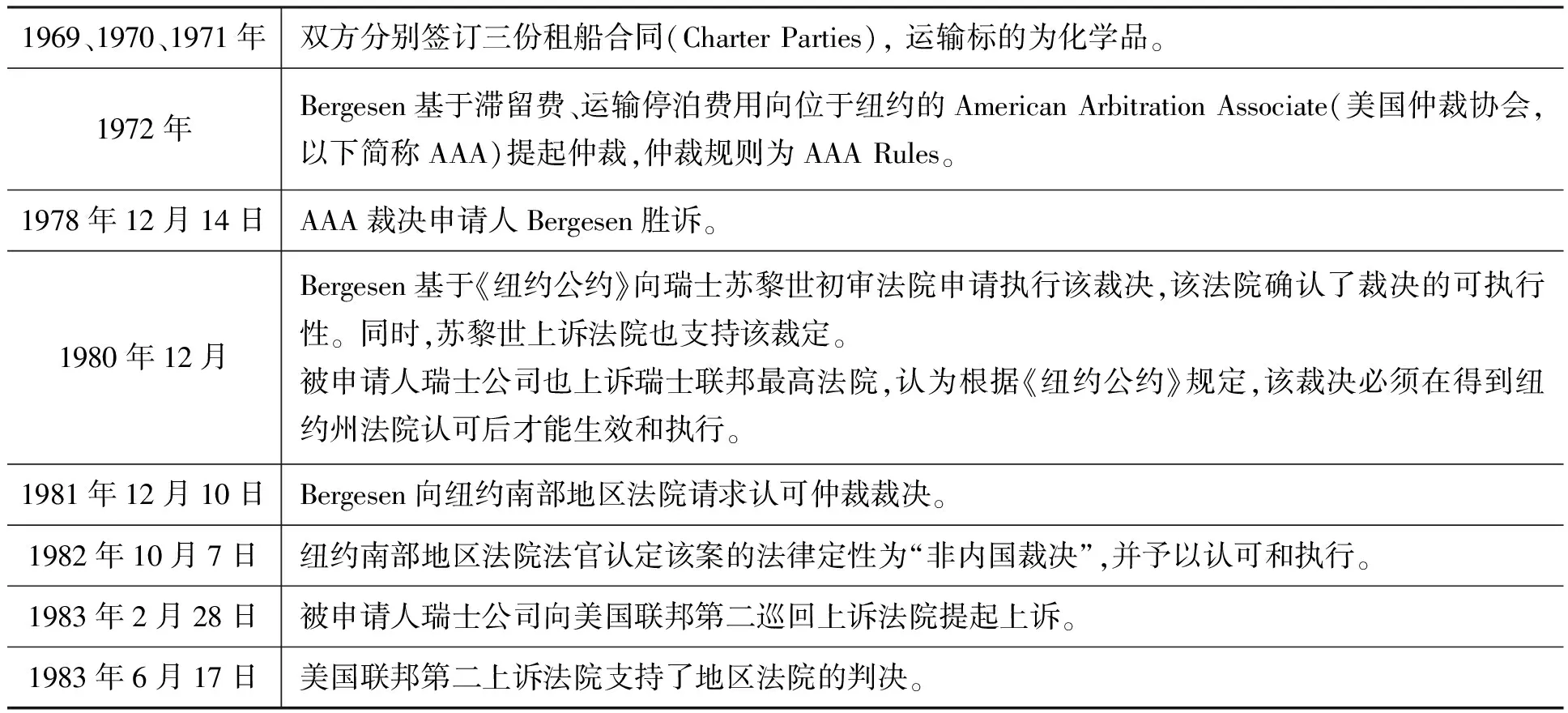

(一)Bergesen v. Joseph Muller Corporation案情概要

下面我們將具體分析該案,即BergesenM/t SydfonnFrostfonnNordfonn v. Joseph Muller Corporation案為例[15],申請(qǐng)人為挪威籍船主Bergesen(以下簡(jiǎn)稱Bergesen),被申請(qǐng)人為瑞士公司Muller(以下簡(jiǎn)稱瑞士公司)。

表二 Bergesen v. Joseph Muller Corporation案情概要

除上述表格所列事項(xiàng)外,本案中涉及程序問(wèn)題的關(guān)鍵點(diǎn)如下:

1.三份租船合同均包含如下?tīng)?zhēng)議解決條款:仲裁將在紐約州紐約,依照紐約州法律進(jìn)行。由多數(shù)仲裁員做出的裁決可在任何有管轄權(quán)的法院執(zhí)行。該裁決是終局的,對(duì)于當(dāng)事人在世界上任何地方都有約束力*原文為T(mén)he arbitration shall take place in New York, and shall be governed by the laws of the State of New York, and the award made by a majority of arbitrators may be enforced in any court which shall have jurisdiction, and shall be final and binding on anywhere in the world.。

2.本案仲裁法庭原本由雙方當(dāng)事人委派,由于被申請(qǐng)人Muller 的反對(duì),仲裁法庭解散。最終仲裁法庭組成由AAA辦公室選任。仲裁法庭做出支持申請(qǐng)人的裁決后,申請(qǐng)人基于《紐約公約》向蘇黎世州初審法院申請(qǐng)執(zhí)行。可執(zhí)行性被確認(rèn)后,被申請(qǐng)人上訴至蘇黎世上訴法院直到瑞士聯(lián)邦最高法院。

3.被申請(qǐng)人Muller公司認(rèn)為,依據(jù)1927年《日內(nèi)瓦公約》,裁決需裁決地法院認(rèn)可方才具有終局性。盡管這一要求已經(jīng)被《紐約公約》起草者摒棄,申請(qǐng)人為保險(xiǎn)起見(jiàn)仍向紐約地區(qū)法院請(qǐng)求確認(rèn)仲裁裁決。

本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn):《紐約公約》是否適用于本案的裁決,也就是該案性質(zhì)是否為“非內(nèi)國(guó)裁決”。

(二)對(duì)美國(guó)聯(lián)邦第二巡回法院做出的裁定的解讀

首先根據(jù)被申請(qǐng)人Muller公司的訴稱——按照美國(guó)的司法慣例即地域標(biāo)準(zhǔn),該裁決由AAA在紐約以AAA Rules做出,因此該裁決不屬于外國(guó)裁決,也不屬于“非內(nèi)國(guó)裁決”,所以不能適用《紐約公約》,因此不能予以執(zhí)行。

美聯(lián)邦第二法院首先肯定地認(rèn)為,該案不適用于《紐約公約》下的外國(guó)裁決。而本案中的涉外因素有雙方當(dāng)事人的國(guó)籍、被執(zhí)行財(cái)產(chǎn)地、履行地,因此法院主要討論的焦點(diǎn)就是該案的性質(zhì)是否屬于“非內(nèi)國(guó)裁決”。

在該案判決書(shū)第五章中,美國(guó)聯(lián)邦第二巡回法院寫(xiě)道,“根據(jù)《美國(guó)法典》第九章第202條‘根據(jù)公約達(dá)成的協(xié)議或裁決’指出,因美國(guó)公民之間訂立的合同或做出的裁決而產(chǎn)生的關(guān)系,不應(yīng)被認(rèn)為是屬于公約項(xiàng)下的關(guān)系,除非該關(guān)系中的財(cái)產(chǎn)處于國(guó)外、執(zhí)行或履行地在國(guó)外,或者該關(guān)系中含有涉及外國(guó)的因素”*原文為:Section 202 of Title 9 of the United States Code which is entitled "Agreement or award falling under the Convention," provides in relevant part: An agreement or award arising out of such a relationship which is entirely between citizens of the United States shall be deemed not to fall under the Convention unless that relationship involves property located abroad, envisages performance or enforcement abroad, or has some other reasonable relation with one or more foreign states.。因此,法院認(rèn)為根據(jù)該條款,即使是在美國(guó)公民之間產(chǎn)生的仲裁糾紛,只要具有涉外因素如合同履行地、財(cái)產(chǎn)標(biāo)的所在地、合同簽訂地等,在美國(guó)法院做出的裁決中都可能被認(rèn)為是“非內(nèi)國(guó)裁決”。

上訴法院法官還從《紐約公約》的制定歷史和條款制定的目的進(jìn)行了分析:《紐約公約》的起草者在公約中使用的措辭,是為了妥協(xié)英美法系國(guó)家的地域標(biāo)準(zhǔn)和德法等大陸法系國(guó)家以仲裁程序法確定裁決的國(guó)籍。此外,《紐約公約》中之所以不對(duì)“非內(nèi)國(guó)裁決”做出具體定義,是為了各國(guó)在實(shí)踐時(shí),能夠根據(jù)案情及其國(guó)內(nèi)法做出解釋留出空間。該條約的目的是使盡可能廣范圍的裁決得到承認(rèn)及執(zhí)行*原文為:The legislative history of this provision indicates that it was intended to ensure that "an agreement or award arising out of a legal relationship exclusively between citizens of the United States is not enforceable under the Convention in [United States] courts unless it has a reasonable relation with a foreign state.。“非內(nèi)國(guó)裁決”之所以在《紐約公約》框架下,不是因?yàn)椴脹Q在國(guó)外做出,而是因?yàn)樵诹硪粐?guó)法律框架下做出。例如,依照外國(guó)程序法,當(dāng)事人在執(zhí)行地國(guó)家外有住所或主營(yíng)業(yè)地。本案中雙方當(dāng)事人的住所地、主營(yíng)業(yè)地均不在美國(guó),因此裁決是“非內(nèi)國(guó)裁決”[16]。

而當(dāng)美國(guó)聯(lián)邦第二巡回法院做出這項(xiàng)裁決后,美國(guó)國(guó)內(nèi)也出現(xiàn)了一些反對(duì)的聲音。以范登伯格教授為代表的反對(duì)派認(rèn)為,美國(guó)法院對(duì)“非內(nèi)國(guó)裁決”做出擴(kuò)大解釋的后果是嚴(yán)重的,這會(huì)造成今后許多案件的執(zhí)行困難,原因在于本應(yīng)按照《美聯(lián)邦仲裁法》進(jìn)行裁決就能輕易在美國(guó)執(zhí)行的案件,卻因這一案例的做出可以被擴(kuò)大解釋為“非內(nèi)國(guó)裁決”,因此就難以滿足執(zhí)行案件的條件。但是,美國(guó)仲裁大多數(shù)還是支持“親仲裁政策”(Policy of pro-arbitration),認(rèn)為擴(kuò)大解釋能給美國(guó)仲裁帶來(lái)更好的發(fā)展。

(三)美國(guó)法院做法對(duì)中國(guó)的啟示

盡管在上述案例中美國(guó)法院沒(méi)有對(duì) “非內(nèi)國(guó)裁決”做出具體的解釋,也沒(méi)有解決《紐約公約》中互惠保留條款對(duì)美國(guó)仲裁在實(shí)踐中的影響。但是在1995年,美國(guó)聯(lián)邦上訴法院在Lander Co. Ltd. v. MMP Investment一案中對(duì)該問(wèn)題做出了權(quán)威的解釋[17]。

該案雙方當(dāng)事人均為美籍,由ICC仲裁庭根據(jù)ICC仲裁規(guī)則在紐約進(jìn)行仲裁,1995年ICC仲裁庭判決申請(qǐng)人勝訴。在承認(rèn)和執(zhí)行該案件的裁定書(shū)中,美聯(lián)邦上訴法院寫(xiě)道《紐約公約》不具有排他性,根據(jù)公約第7條“The provisions of the present Convention shall not … deprive any interested party of any right he may have to avail himself of an arbitral award in the manner and to the extent all owed by the law or the treaties of the country where such award is sought to be relied upon.(本公約不剝奪任何人在申請(qǐng)承認(rèn)和執(zhí)行地法律所許可的范圍內(nèi)可能享有的權(quán)利)”和上述《美國(guó)法典》第9章第202條中的規(guī)定,當(dāng)事人可以按照意思自治原則選擇適用或同時(shí)適用《紐約公約》第1條或是《美國(guó)法典》第9章第202條作為承認(rèn)和執(zhí)行其裁決的依據(jù)。此外,美國(guó)聯(lián)邦第二上訴法院還在判決書(shū)中寫(xiě)道,互惠保留條款的真實(shí)意思是:法院應(yīng)只承認(rèn)和執(zhí)行公約締約方的裁決,而不應(yīng)承認(rèn)執(zhí)行非締約方的裁決[18]。

該案裁決中對(duì)公約適用范圍的擴(kuò)大解釋對(duì)美國(guó)的仲裁產(chǎn)生了巨大的影響,是美國(guó)仲裁界邁出的巨大一步,為美國(guó)政府、商人在國(guó)際經(jīng)濟(jì)關(guān)系中提供了境內(nèi)和境外仲裁的極大優(yōu)勢(shì),使更多的合同雙方在訂立仲裁協(xié)議時(shí)選擇在美國(guó)仲裁,并且吸引了更多的外國(guó)投資。由此可見(jiàn),從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度來(lái)看,擴(kuò)大解釋《紐約公約》中的“非內(nèi)國(guó)仲裁裁決”以及承認(rèn)外國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)在本國(guó)境內(nèi)的有效性是非常有益的。中國(guó)立法機(jī)關(guān)和人民法院可以借鑒美國(guó)的做法,盡快完善中國(guó)《仲裁法》和《民事訴訟法》中的有關(guān)規(guī)定,這么做可以給司法實(shí)踐中減少不必要的困惑與麻煩,再加上近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展,吸引了不計(jì)其數(shù)的外國(guó)投資,而中國(guó)也有成千上萬(wàn)的企業(yè)駐扎在國(guó)外,ICC仲裁法院、新加坡國(guó)際仲裁中心等國(guó)外仲裁機(jī)構(gòu)也在中國(guó)上海設(shè)立了辦事處。越來(lái)越多的涉外仲裁糾紛需要在國(guó)內(nèi)解決,因此只有對(duì)中國(guó)的《仲裁法》通過(guò)增加和具體化條款規(guī)定,進(jìn)行不斷的修改和完善,輔助以相關(guān)的配套措施,才能解決根本問(wèn)題。

五、中國(guó)關(guān)于“非內(nèi)國(guó)裁決”的完善

(一)外國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)做出的裁決在中國(guó)的執(zhí)行可能性

對(duì)于外國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)如ICC仲裁法院在中國(guó)境內(nèi)做出的裁決是否可以被中國(guó)法院承認(rèn)和執(zhí)行一直是熱門(mén)的話題,也是許多學(xué)者和司法者正在努力的問(wèn)題。然而中國(guó)目前的法律法規(guī)和司法解釋都尚未就此做出明文規(guī)定。那么是否在沒(méi)有規(guī)定的情況下ICC仲裁庭在中國(guó)做出的裁決是否有效。目前,中國(guó)學(xué)者持以下幾種觀點(diǎn):宋連斌教授從“仲裁地”的角度出發(fā),認(rèn)為對(duì)“非內(nèi)國(guó)裁決”這個(gè)概念,應(yīng)分為以下三種情形討論:第一,仲裁協(xié)議中選擇了以中國(guó)為仲裁地(或協(xié)議中沒(méi)有規(guī)定仲裁地,仲裁法庭根據(jù)情況將中國(guó)認(rèn)定為仲裁地)并且仲裁法庭在中國(guó)境內(nèi)進(jìn)行了仲裁程序;第二,盡管仲裁協(xié)議規(guī)定了以中國(guó)為仲裁地,但并未在中國(guó)境內(nèi)進(jìn)行仲裁;第三,協(xié)議中規(guī)定的仲裁地不是中國(guó),但仲裁法庭在中國(guó)境內(nèi)對(duì)案件進(jìn)行了仲裁。宋連斌教授認(rèn)為至多是前兩種情況下做出的仲裁裁決才有可能被確定為“非內(nèi)國(guó)裁決”,中國(guó)法院可承認(rèn)和執(zhí)行[19]。

趙秀文教授認(rèn)為,既然是在中國(guó)境內(nèi)做出的裁決,就應(yīng)當(dāng)視為中國(guó)裁決,應(yīng)予以執(zhí)行和認(rèn)可。仲裁本身就是當(dāng)事人自愿解決爭(zhēng)議的一種高速、有效的爭(zhēng)端解決途徑,不應(yīng)該設(shè)置諸多阻攔。ICC仲裁法院適用ICC Rules在中國(guó)仲裁的含義是指,根據(jù)當(dāng)事人意思自治,在仲裁協(xié)議中選擇仲裁地點(diǎn)為中國(guó),選擇了ICC仲裁法院為仲裁機(jī)構(gòu)。那么,在此種情況下,按照中國(guó)《仲裁法》的規(guī)定和國(guó)際商事仲裁的司法實(shí)踐,根據(jù)當(dāng)事人意思自治,一個(gè)仲裁庭在中國(guó)境內(nèi)做出的裁決,就應(yīng)當(dāng)視為中國(guó)裁決,所以可以承認(rèn)和執(zhí)行。

但中國(guó)現(xiàn)行的法律中,確定一個(gè)仲裁裁決的“國(guó)籍”是依據(jù)做出該裁決的仲裁機(jī)構(gòu)的“國(guó)別屬性”來(lái)確定的,所以對(duì)于如ICC仲裁法庭一樣的外國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)適用其仲裁規(guī)則在中國(guó)做出裁決的“國(guó)別屬性”如何定性,中國(guó)《仲裁法》尚未明確,地方法院在進(jìn)行司法審查時(shí)對(duì)此問(wèn)題也無(wú)法可依。以現(xiàn)行中國(guó)的《仲裁法》和《訴訟法》來(lái)看,要想使如類(lèi)似裁決能在中國(guó)執(zhí)行還是比較困難的,這涉及裁決的定性、由該國(guó)法院對(duì)裁決做出司法審查以及進(jìn)行審查的依據(jù)等復(fù)雜的問(wèn)題。而這些外國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)做出的裁決不屬于中國(guó)法律規(guī)定下的任何裁決(依中國(guó)仲裁法主要有國(guó)內(nèi)仲裁裁決、涉外仲裁裁決、外國(guó)仲裁裁決)。并且根據(jù)中國(guó)2017年最新修訂的《民事訴訟法》第283條的規(guī)定來(lái)看,中國(guó)是以“仲裁機(jī)構(gòu)的設(shè)立地”而非“裁決做出地”為判斷標(biāo)準(zhǔn),因此此類(lèi)裁決也不屬于“國(guó)外仲裁機(jī)構(gòu)的裁決”。所以,要想使外國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)能被中國(guó)法院承認(rèn)和執(zhí)行,歸根結(jié)底是要使其做出的裁決能被定性為《紐約公約》下“非內(nèi)國(guó)裁決”。

(二)中國(guó)關(guān)于“非內(nèi)國(guó)裁決”的完善建議

1.與《紐約公約》接軌,以“地域標(biāo)準(zhǔn)”劃分本國(guó)裁決與外國(guó)裁決“涉外仲裁機(jī)構(gòu)”和“涉外仲裁機(jī)構(gòu)裁決”兩個(gè)概念依然被使用于中國(guó)《民事訴訟法》,這顯然已經(jīng)與國(guó)際仲裁脫軌,并且造成中國(guó)各級(jí)人民法院在對(duì)仲裁裁決進(jìn)行司法審查時(shí)造成了困難,我們認(rèn)為中國(guó)立法機(jī)關(guān)可以從《民事訴訟法》第283條入手,可以使用“中國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)”和“中國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)根據(jù)涉外的仲裁協(xié)議做出的裁決”這兩個(gè)因素來(lái)更加清晰地分別“本國(guó)裁決” 與“外國(guó)裁決”兩個(gè)概念。此外,中國(guó)也可以效仿如俄羅斯聯(lián)邦工商會(huì)國(guó)際商事仲裁法院的規(guī)則規(guī)定,凡是適用其機(jī)構(gòu)的規(guī)則所進(jìn)行的仲裁,其仲裁地均為莫斯科[20]。作為《紐約公約》的締約國(guó),應(yīng)與國(guó)際上其他國(guó)家所采取的“地域標(biāo)準(zhǔn)”相同,而不是以“仲裁裁決做出的機(jī)構(gòu)”為標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)有必要出臺(tái)新的具體明確的司法解釋來(lái)正確區(qū)分“外國(guó)裁決”“本國(guó)裁決”“非內(nèi)國(guó)裁決”這幾個(gè)概念,避免出現(xiàn)概念混淆的情況,或產(chǎn)生自我矛盾。

2.明確“非內(nèi)國(guó)裁決”的定義。包括美國(guó)在內(nèi),有2/3《紐約公約》的締約國(guó)在加入公約時(shí)都做出了互惠保留,中國(guó)也不例外地做出了聲明,因此中國(guó)并無(wú)義務(wù)承認(rèn)和執(zhí)行“非內(nèi)國(guó)裁決”。但隨著時(shí)間的增長(zhǎng)、全球經(jīng)濟(jì)一體化,美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家都已經(jīng)對(duì)該互惠保留做出了新的改變,適用互惠保留條款已經(jīng)不具有實(shí)質(zhì)意義,所以中國(guó)應(yīng)該盡快對(duì)該互惠保留聲明做出新的修改,即放寬“裁決作出地”一定要在另一締約國(guó)的限制以及在何種情況下,外國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)在中國(guó)境內(nèi)做出的裁決不可被承認(rèn)和執(zhí)行,還可以規(guī)定滿足什么條件的外國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)可在中國(guó)境內(nèi)做出被中國(guó)人民法院承認(rèn)的判決。這不僅有利于高級(jí)、中級(jí)、基層人民法院在進(jìn)行司法審查時(shí)可以有依有據(jù),避免出現(xiàn)越權(quán)行為,也是符合當(dāng)事人意思自治的體現(xiàn),讓當(dāng)事人在訂立國(guó)際商事購(gòu)銷(xiāo)合同時(shí)可以選擇在中國(guó)仲裁,有利于保護(hù)我國(guó)商人的利益。

3.以保護(hù)社會(huì)公共利益和維持公共秩序?yàn)樵瓌t。盡管目前中國(guó)很多學(xué)者致力于讓中國(guó)法院承認(rèn)外國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)做出的裁決,但是我們不能忽略這么做會(huì)帶來(lái)的弊端,在確定哪些裁決屬于“非內(nèi)國(guó)裁決”時(shí),必須考慮承認(rèn)和執(zhí)行該裁決的后果是否會(huì)對(duì)中國(guó)的社會(huì)公共利益產(chǎn)生不利影響,是否違背了中國(guó)《憲法》和《民事訴訟法》以及是否與中國(guó)締結(jié)的條約產(chǎn)生沖突。只有正確地理解了《紐約公約》的適用范圍,才能正確地審查外國(guó)仲裁裁決和國(guó)際仲裁屆接軌[21][21]。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)日益繁榮,涉外商事案件也日漸增多,越來(lái)越多的需要中國(guó)法院承認(rèn)和執(zhí)行的國(guó)際商事仲裁裁決需要審查,這將直接影響著中國(guó)的司法進(jìn)程,也成為國(guó)際貿(mào)易法制環(huán)境的一項(xiàng)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。如今中國(guó)對(duì)適用《紐約公約》的標(biāo)準(zhǔn)還未出臺(tái)正式法律文件的情況下,中國(guó)法院很難執(zhí)行外國(guó)仲裁裁決,也無(wú)法定義何為“非內(nèi)國(guó)裁決”,使得中國(guó)地方法院無(wú)所適從,甚至各法院做出的判決自相矛盾。因此,中國(guó)只有在遵循《紐約公約》立法精神的前提下,借鑒司法先進(jìn)國(guó)家的立法與實(shí)踐,盡快完善對(duì)在本國(guó)境內(nèi)的外國(guó)裁決的相關(guān)立法,建立健全中國(guó)仲裁法以及相關(guān)司法解釋,才能樹(shù)立中國(guó)仲裁法律體系的公正形象。

[1] 趙秀文.論《紐約公約》裁決在我國(guó)的承認(rèn)與執(zhí)行——兼論我國(guó)涉外仲裁立法的修改與完善[J].江西社會(huì)科學(xué),2012,(2):155-157.

[2] 李慶明.境外仲裁機(jī)構(gòu)在中國(guó)內(nèi)地仲裁的法律問(wèn)題研究[J].環(huán)球法律評(píng)論,2016,(3):181-192.

[3] 朱意樺.論《紐約公約》下“非內(nèi)國(guó)裁決”的性質(zhì)及在我國(guó)的適用問(wèn)題[J].法制與社會(huì),2014,(4):294-295.

[4] 陳躍波.ICC國(guó)際仲裁院在我國(guó)所作裁決的承認(rèn)和執(zhí)行[J].復(fù)旦大學(xué)學(xué)報(bào), 2011,(3):16-18.

[5] International Chamber of Commerce reveals record number of new Arbitration cases filed in 2016,2017年1月, 詳見(jiàn):https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-reveals-record-number-new-arbitration-cases-filed-2016/

[6] 趙秀文.從寧波工藝品公司案看我國(guó)法院對(duì)涉外仲裁協(xié)議的監(jiān)督[J]. 時(shí)代法學(xué),2010,(5):4-6.

[7] 《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)仲裁法〉若干問(wèn)題的解釋》第13條.

[8] 中華人民共和國(guó)浙江省寧波市中級(jí)人民法院《民事裁定書(shū)》(2008)甬仲監(jiān)字第4號(hào).

[9] 趙秀文.21世紀(jì)中國(guó)國(guó)際仲裁法律制度現(xiàn)代化與國(guó)際化的發(fā)展方向[J].河南省政法管理干部學(xué)院學(xué)報(bào),2001,(3):31-39.

[10] 佘延宏.外國(guó)仲裁裁決的承認(rèn)與執(zhí)行[N]. 人民法院報(bào), 2002-11-18(3).

[11] 王生長(zhǎng).ICC仲裁院能否在中國(guó)內(nèi)地進(jìn)行仲裁[J].仲裁與法律,2003,(6): 29-35.

[12] 楊玲.仲裁機(jī)構(gòu)法律功能批判——以國(guó)際商事仲裁為分析視角[J].西北政法大學(xué)學(xué)報(bào), 2016,(2):175-181.

[13] 萬(wàn)鄂湘.《紐約公約》在中國(guó)的司法實(shí)踐[J].法律適用,2009,(3):30-31.

[14] 趙秀文.論《紐約公約》項(xiàng)下的非本國(guó)裁決——從德國(guó)旭普林公司案引發(fā)的思考[J].仲裁與法律,2006,(5):29-45.

[15] Bergesen M/t SydfonnFrostfonnNordfonn v Joseph Muller Corporation [1983] USCA2 663; 710 F.2d 928 (17 June 1983).

[16] 劉曉紅.非內(nèi)國(guó)仲裁裁決的理論與實(shí)證論析[J].法學(xué)雜志,2013,(5):76-81.

[17] 杜菁.外國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)在我國(guó)作出的仲裁裁決承認(rèn)與執(zhí)行問(wèn)題研究[M].北京:對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)出版社, 2008:5-7.

[18] 陳力. ICC國(guó)際仲裁院在我國(guó)作成仲裁裁決的承認(rèn)與執(zhí)行——兼論《紐約公約》視角下的“非內(nèi)國(guó)裁決”[J].法商研究,2010,(6):80-84.

[19] 曹麗軍,趙秀文,宋連斌,王江雨,康明.國(guó)際商會(huì)仲裁院在中國(guó)仲裁效力問(wèn)題幾何[N].法制日?qǐng)?bào)(周末版),2009-07-09:(11).

[20] 《俄聯(lián)邦工商會(huì)國(guó)際仲裁院仲裁規(guī)則》詳見(jiàn):http://www.chinaruslaw.com/RU/LawService/002/2011727192542_392114.htm.

[21] 朱意樺.論《紐約公約》下“非內(nèi)國(guó)裁決”的性質(zhì)及在我國(guó)的適用問(wèn)題[J].法制與社會(huì),2014,(4):295-297.

〔責(zé)任編輯:張 毫〕

2017-04-30

王祥修(1965-),男,黑龍江寶清人,副院長(zhǎng),教授,哲學(xué)(教育)博士,從事國(guó)際私法、國(guó)際經(jīng)濟(jì)法、世界貿(mào)易組織法研究。

D90

A

1000-8284(2017)07-0062-08

依法治國(guó)研究 王祥修,周源.《紐約公約》中“非內(nèi)國(guó)裁決”之考[J].知與行,2017,(7):62-69.