光伏四巨頭聯手應對“雙反”期望國內電改解決根本問題

上海證券報 ■ 阮曉琴

2012年5月24日,由中國機電產品進出口商會牽頭,尚德、天合、英利、阿特斯四家光伏龍頭企業齊聚,舉行應對美國太陽電池產品“雙反”調查新聞發布會,同時宣布成立光伏發電促進聯盟。

美國時間5月17日,美國政府宣布了對中國太陽能光伏電池反傾銷稅初裁結果,稅率高達31.14%~249.96%,加上2.9%~4.73%的反補貼稅,有光伏業專家預言“中國企業將失去美國市場”。然而在歐洲光伏補貼減少、全球市場萎縮的情況下,中國各大光伏企業仍然不愿錯失美國這塊市場潛力巨大的蛋糕。

根據相關事務的法律進程,在作出初裁后,美國商務部將于今年10月上旬一并作出反傾銷和反補貼“雙反”終裁。根據美國貿易救濟案處理程序,如果屆時作出肯定性終裁,美國國際貿易委員會也要在今年11月下旬作出肯定性終裁,之后美國商務部才能下令對中國輸美太陽電池征收反傾銷和反補貼稅。中國光伏工商界希望打贏美國光伏“雙反”復審一役,但這并不是一件容易的事。

各國紛紛掀起貿易戰,使越來越多的人認識到,啟動國內光伏市場對中國光伏行業至關重要。但中國電力體制不改,啟動國內市場將成為一句空話。

雙反調查“替代國”選擇不公平

全球光伏主要消費市場在歐洲,并以德、意、西班牙等國為主,其中德、意占比超過50%。但歐洲被籠罩在債務危機的陰影下,經濟一蹶不振,于是美國成為全球光伏業界的眾望所歸之地。2010年,美國光伏需求如中國,僅1GW左右。但國際光伏研究機構Solarbuzz7月6日公布的《美國交易跟蹤報告——2011年七月刊》顯示,美國非住宅光伏籌備項目已逾17GW,共包括601個項目,規劃截止日期均到2015年。分析人士稱,美國加州政府實行高價收購光伏上網電力的政策,其他各州潛力也較大。

但是,美國光伏“雙反”調查使中國光伏企業未來開拓美國市場變得非常被動,并擔心此調查行為會引來歐洲的效仿,因而打贏美國光伏“雙反”復審戰役不容一絲懈怠。尚德、天合、英利、阿特斯四家業內龍頭企業罕見地聚首,正是彰顯了“雙反”保衛戰的重要性。

中國機電產品進出口商會副會長石永紅在發布會上代表商會發言。他說,中國晶硅光伏在競爭中具有價格優勢,根本原因在于近年來光伏產業鏈在中國集聚發展、中國光伏企業較高的管理水平、生產規模優勢與具有前瞻性的商業策略。中國企業沒有也無意通過低價競爭,包括出口傾銷,不合理地掠奪市場。中國企業之所以被美國商務部裁定出較高的傾銷幅度,主要原因在于美國拒絕承認中國市場經濟地位;美國對中國產業在市場經濟條件運作的事實視而不見,采用歧視的“替代國”價格進行不公平比較,從而人為認定中國企業存在傾銷,并毫無根據地確定了中國企業的傾銷幅度。這種做法不符合中國市場發展的現狀,也凸顯了美國貿易保護主義的嚴重傾向。

中國機電產品進出口商會認為,在替代國選擇上,美國“雙反”調查沒有充分考慮到中國與比對國之間產業規模、成熟度和產業的可比性,這種方法無視中國經濟及光伏產業的現狀,嚴重扭曲了應訴企業的生產成本,最終導致應訴企業的高額初裁稅率。

無錫尚德董事長施正榮表示,美國在選擇替代國時選擇了泰國這個沒有多晶硅制造企業的國家,我們對這種不公正的待遇非常失望。過去6個多月時間,尚德有150多人,每天工作12小時,為美國商務部提供資料、配合調查,但對調查結果非常失望,也感到員工沒有受到尊重。

光伏行業最早在上世紀90年代初由日、德等國率先發展起來。中國企業介入光伏主要是2000年以后。如今,中國光伏產能已占到全球光伏產能的60%;光伏發電成本降到1元/kWh;晶硅電池光電轉化效率達21%。中國光伏產業為世界做出了巨大貢獻。

呼喚分布式發電電網體制

光伏行業95%以上的市場在國外。歐洲陷入債務危機,美國企業以“雙反”“伏擊”中國,中國企業此刻非常渴望國內市場早些啟動。

尚德、天合、英利、阿特斯四家業內龍頭企業聚首上海,共建光伏發電促進聯盟。作為一個非營利性聯盟,該聯盟的成立是為了促進光伏產業有序發展,打造一個和諧公平的新能源產業。聯盟成立儀式上,光伏四巨頭反復提到“推動電力體制改革,建立分布式發電電網體制”這一理念。

中國光伏企業海外遇挫,渴望電力體制改革的背后,是國家發改委已推出光伏標桿電價,且財政部力推“金太陽”的背景下,光伏企業試圖轉戰國內市場,然而新能源電站“窩電”嚴重。中國可再生能源學會風能專業委員會發布的統計數據稱,2011年全國約有100億kWh風電電量被限發,創造歷史最高值。2011年風電總發電量是732億kWh,即窩電量為13.6%。太陽能窩電量沒有具體數據,一個可以參考的數據是,金太陽去年只有40%能夠并網。

中國可再生能源學會副理事長孟憲淦表示,中國發電方與用戶沒有建立市場化機制,電網公司作為壟斷經營者,既是電量購買者又是售電者,并且電價是國家定價,這一電力體制使電網不愿意收購可再生能源電量。

收購可再生能源不是合算的買賣。孟憲淦介紹,火電上網電價只需0.3~0.4元,賣出時可達0.6元左右,電網企業從中有0.2元多的差價(差價包括輸配電成本和利潤)。可再生能源電量收購價格1元,賣出去0.6元,中間國家只給予0.01~0.03元的電網接入補貼。電網買火電合算還是買新能源合算,誰都能算。

國外則完全不同。歐美電力體制實行分布式發電電網體制。電網企業只收過網費,發電方自找用電方售電,這一市場化體制使電力供需雙方的利益能夠理順。結果是,國外光伏電量中,90%出自于屋頂發電。

中國電力體制改革從2003年就一直在推行,主要內容包括廠網分開、輸配分開,主輔分離等,最終希望形成國網收取輸配中間費用,同時發電和售電方能夠通過競價上網形成終端價格的機制。目前,廠網分開基本完成,五大發電集團已經成立;主輔分離也在漸次推進,但輸配分開,確定輸配電價格卻遭到很大困難。因為這一體制一旦實行,電網企業相當于只修高速公路,并通過收取過路過橋費贏利;而目前電網公司除了獲取輸配電收益,還通過超級大額的電力采購與銷售,從中賺取巨額差價。電網對改革采取消極態度,乃情理之中的事。

電力改革之難,從當中一環如煤電定價體制可以窺見一斑。煤炭價格早在2006年左右即實行市場化,但電價仍執行國家定價,雖說國家發改委確定了煤電聯動機制,但電價調整往往受CPI牽制。市場煤與計劃電的矛盾如影隨形,至今未變。

若沒有強有力的機構來推動改革,建立市場化電力體制,終究成為空談。

中國電監會作為電力監管機構,卻沒有太多實權。電價和電力項目審批權由國家發改委掌握的現狀,使電監會在業界沒有太多話語權。電改一役,或需要更高層的機構來推動。但中國至今沒有設立能源部。

不過,改革的聲音和舉措從未停止。

2012年5月23日,國務院常務會議提出要“支持自給式太陽能等新能源產品進入公共設施和家庭”。

作為2006年左右制定的《可再生能源法》確立的配額制,即規定電網強制收購制度的配套政策。近期,由國家能源局委托有關部門起草的《分布式發電管理辦法(征求意見稿)》和《分布式發電并網管理辦法(征求意見稿)》,有望于近期完成初稿的修改,并上報國家能源局發布。草案的主要內容如下:

明確鼓勵各類法人以及個人投資分布式發電:鼓勵具有法人資格的發電投資商、電力用戶、微電網經營企業、專業能源服務公司和具備一定安裝使用規模的個人投資建設分布式發電;解決并網問題:三類方式(1)自發自用;(2)多余電力上網;(3)全部上網,對可再生能源分布式發電項目全額收購;按單位電量補貼分布式發電:補貼資金上限將通過競爭方式確定,補貼起點為電力用戶實際支付的銷售電價。

孟憲淦認為,關鍵是誰來監督法律法規的執行,即誰來監督電網企業、發電企業和地方政府來執行相關法律法規。

在電力體制未改的情況下,《管理辦法》執行力度堪憂。

對于光伏行業自身來說,降低發電成本,實行平價上網是提高其與火電競爭力關鍵之處。按照計劃,“十二五”末,即2015年左右,光伏用戶側上網電價將達到0.8元/kWh,與火電相當;2020年左右,光伏實現發電側電價0.6元/kWh,與火電上網電價相當。

目前來看,無論從體制改革,還是降低光伏成本,啟動國內市場將是一個漫長的過程。

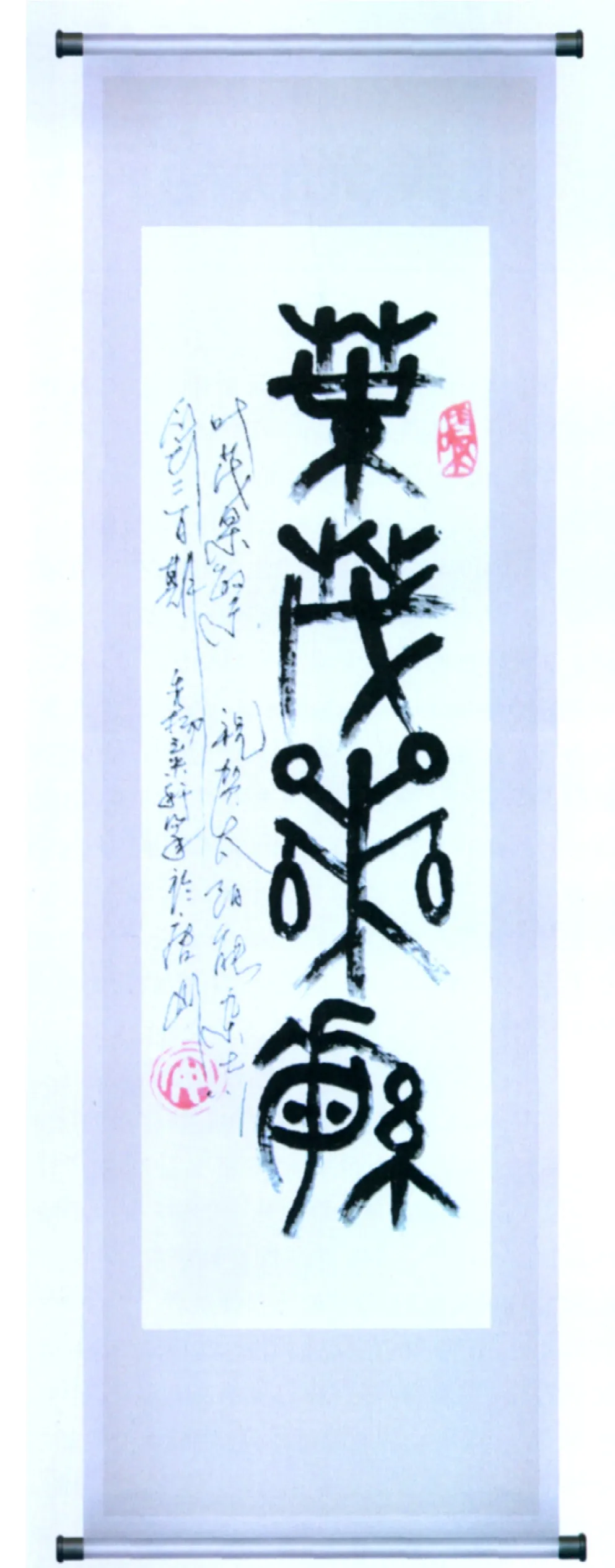

讀者賀本刊創刊二百期