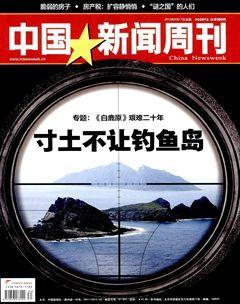

命運多舛《白鹿原》

萬佳歡

從小說發表到電影改編上映已經過去20年。這部作品被認為是一部反映了大時代變遷的史詩,而對于小說爭論和電影改編曲折的20年似乎也反射了一個新時代轉型期的精神掙扎。

作為當代中國最歷盡周折的小說之一,《白鹿原》衍生出一部更加歷盡周折的電影似乎在預料之中。

二十年來,不可開交的爭論似乎在《白鹿原》里繚繞不去。這部氣局堂堂的作品從一出生便路途艱辛:小說刪改后才終于獲得茅盾文學獎,影視改編遲遲不批,獲準拍攝后又數次易主,一波三折。

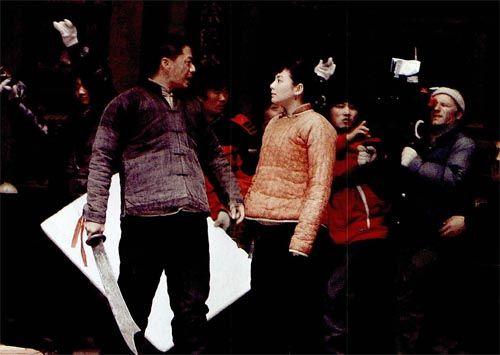

而好容易拍攝完畢,初剪版本還得到了李銀河、洪晃、崔永元、崔健等眾多文化界人士的交口稱贊,這部無政黨沖突、情欲場面拍攝得體、相比原著已經柔和很多的情節劇,卻還是接連遭遇政治考量、資本運作和市場發行的夾擊,最終以一個受到刪減、戛然而止、欲說還休的結尾登上了大銀幕。

“我看了三個半小時的版本,還是很不錯的,”小說原作者陳忠實告訴《中國新聞周刊》,“到后來縮減到兩個多小時,就有點缺憾了。刪掉太多了。”

即便如此,陳忠實還是保持某種程度上的樂觀。“這個事情不是太順利。……好在我還活著,還能看得見,”陳忠實說,“我們的時代已經進步得非同小可。”

刪節后獲獎

1992年春,陳忠實小心翼翼地把一疊厚厚的手稿交給兩個路過西安的人民文學出版社編輯。給他們的是正式稿,“表示對人家的尊重”,自己則留了一份托朋友從政府機關里復印出來的復印稿。

“我害怕弄丟,”他回憶說,“防萬一。”這部原來叫作《古原》、后來定名為《白鹿原》的小說,從構思到寫作完成,花去他整整7年時間。動筆前,陳忠實就發憤,要讓這本書在他將來離開人世時,可以隨他躺在棺材里當枕頭。

編輯們離開西安后,陳忠實在家里等消息,忐忑不已。其實他幾個月前就寫完了小說,這幾個月里,除了對小說進行修改、潤色,另一個重要的原因是“之前風氣比較緊”。

寫作時陳忠實就意識到了這個作品的敏感性。小說從大清覆國、軍閥混戰一直寫到國共內戰,各色人物的命運在大時代下動蕩。其中涉及意識形態和一些性描寫,在當時看來頗為出格。一直到鄧小平要南巡的消息傳出,陳忠實才給人民文學出版社打了電話,他覺得這時“改革的步子會更大一些”。

二十天后,兩個編輯的回信終于寄到陜西。他們在火車上看了一路,對小說“相當肯定,而且評價很高,我一下就……”陳忠實輕輕拍拍胸口,“放心多了”。

彼時,1980年代的文學熱和思想熱在那個十年尚存余熱,日后的商業大潮尚未開始,那些被“二渠道”書商推動的商業寫作還不見蹤影,作家和讀者被懸掛在一個尷尬的縫隙中等待。陳忠實也抱著自己的《白鹿原》處于等待之中,日后他將與發表《廢都》的賈平凹一起被媒體當做“文學陜軍東征”的頭領,而被一起提及的除了地域特色,還有他們作品中有些肆意的性描寫。只不過,當時,陳忠實不會意識到這些,他能知道的是自己的作品需要刪改。

在對性描寫進行一些刪節后,小說先刊發在《當代》雜志1992年6期和1993年1期上,刪了兩章,大概四五萬字,編輯部的意見是“不能因小失大”。不過,陳忠實對《中國新聞周刊》解釋,拿掉那兩章是因為“量太大,容納不下”。

但明眼人都能看出這部小說的分量,評論界認為它是一部具有史詩性品格的作品,讀者的反應也強烈得出乎意料。1993年6月,《白鹿原》便推出單行本,在文學低迷的背景下,小說首版首印一萬四千多冊,在西安人民廣播電臺和中央人民廣播電臺先后進行小說連播后,引發了讀者的購書熱潮,出版方只好連續加印三次。

小說同時也因“意識形態傾向與情欲方面的大膽描述”引發了爭議。1997年5月,《白鹿原》在天津評選的“八五”(1991-1995)優秀長篇小說出版獎中落選,又在“國家圖書獎”評選中敗北。

1995年,第四屆茅盾文學獎啟動,《白鹿原》以全票的成績通過初選。兩年后的總評選中,老評論家陳涌極力支持這部小說,并強調其傾向性不存在任何問題,作家很熱情地歌頌了革命,只不過不是那種簡單化的處理方式。

這番話為《白鹿原》爭取了票數。但陳忠實還是針對評委會的兩條意見——朱先生“翻鏊子”的說法容易誤導讀者;比較直露的性描寫應當刪節——做了大約兩三千字的調整和刪改。如此“略加修訂”的《白鹿原》最終獲得茅盾文學獎,由此也創造了茅盾文學獎評獎歷史上修訂本作品獲獎的先例。

“屢立屢敗”

1993年,《白鹿原》小說出版后,西安電影制片廠便有了拍攝這個題材的念頭。前西安電影制片廠廠長吳天明從美國給陳忠實遞來希望購買改編權的消息。

接著找上陳忠實的還有謝晉,“當時找來要改編版權的二十家都不止,但都沒有拍成,”陳忠實對《中國新聞周刊》回憶,“沒獲得批準。”據他在一次采訪中透露,《白鹿原》出版后,一條內部處理意見是:只許繼續印刷,不準搞影視,不準批評,不準說好或者不好。

1997年,《白鹿原》獲茅盾文學獎后,電影拍攝的傳聞又起,但直到2000年,版權歸屬和導演問題還是沒能確定。

2003年,西安電影集團與陳忠實簽訂了終身買斷電影版權的協議,并且終于在2004年拿到了準拍證。王全安在編劇蘆葦的大力推薦下成為導演人選,“他們看到我的第二部電影《驚蟄》,認為陜西氣息和質感把握得比較好,”王全安對《中國新聞周刊》說。

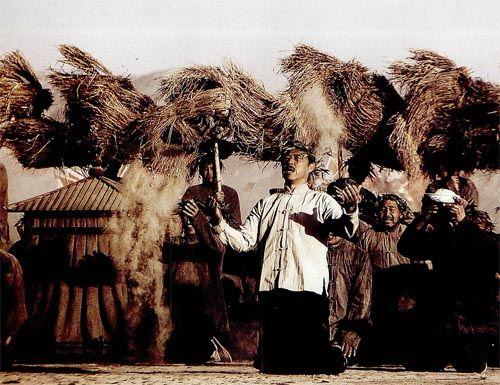

王全安隨即向西安電影集團提了兩種創作想法:一是全部采用原生態業余演員出演,做一種“更尖銳的表達”。他過去大量使用業余演員,對掌控這樣的演員比較有把握,“一群陜西農民的質感,和他們強烈的爆發力所制造出來的戲劇性,會比靠化妝的那種演員要好。”王全安對《中國新聞周刊》說。

二是根據資方要求,采用全明星陣容;但不是說誰紅誰來,而是“有針對性地使用明星”。他當時欽點了幾個演員,比如張藝謀演白嘉軒——他認為張藝謀的氣質很堅韌,遇事不太張揚;陳忠實可以演白嘉軒他爹;陜西人顧長衛、張朝陽也都在構想之列。“我覺得他們本身其實也有明星的效果,但他們的氣質是典型的陜西氣質,可以有創造性地準確使用。”王全安回憶。