某東部省級精神衛生專科機構2009年~2011年用藥頻度分析

白 雪,李 雪,王書平,王 坤,吳華章

(1.衛生部衛生發展研究中心,北京 100191;2.中國醫科大學,遼寧 沈陽 110001;3.華中科技大學同濟醫學院,湖北 武漢 430030)

藥物治療是治療精神障礙,特別是嚴重精神障礙的主要和基本措施[1]。從20世紀50年代第一個治療精神障礙的合成藥物氯丙嗪出現后,精神藥物更新換代較快,已有近百種精神藥物用于臨床,給精神醫學帶來巨大變化,使許多精神疾病患者得到痊愈或為其康復創造了條件。本研究運用藥物經濟學用藥頻度分析(DDDs)方法,分析研究某東部省級精神衛生專科機構 2009年~2011年度抗精神病藥物、抗焦慮藥物、抗躁狂藥物和抗抑郁藥物4大類精神藥物的使用情況和變化趨勢,從而為該省精神衛生藥物政策的制定提供客觀依據。

1 研究方法

1.1 資料來源

通過現場調研,收集某東部省級精神衛生專科機構2009年、2010年和2011年度4大類精神藥物出庫數據,應用Excel軟件對藥品名稱、規格、劑量、出庫數量、銷售金額進行分類、排序、統計等處理。

1.2 方法

用藥頻度分析是利用世界衛生組織(WHO)制定的限定日劑量(DDD),分析、評價藥物在臨床的地位,判斷藥物實際消耗量及其變化趨勢的分析方法[2]。通過用藥頻度分析,可以了解每日用藥費用、購藥與用藥人次的關系、劑型與用藥人次和購藥金額的關系、藥品使用頻度與療效的關系等。具體做法如下:

(1)確定DDD 值:采用WHO 推薦的DDD值,根據《新編藥物學(第17版)》,并結合醫院臨床用藥習慣,采用藥物主要適應癥劑量制度,確定各藥的 DDD[3]。DDD作為用藥頻度分析的單位,定義為:用于主要治療目的的成人的藥物平均日劑量。DDD 作為用藥頻度分析單位,不受治療分類、劑型和不同人群的限制[4]。(2)計算用藥頻度(DDDs),并以此為依據進行排序:DDDs = 藥品總劑量/該藥品的DDD 值;DDDs 具有相加性,數值越大,說明此種(類) 藥品的使用頻度越高[5]。藥品的總劑量,是指對同一品種、不同規格、不同廠家藥品分別計算其總劑量(g),最后求和得到該品種消耗的總劑量(g)。(3)對各藥的總銷售金額進行排序。(4)計算某藥總銷售金額排序與DDDs排序的比值(B/A) :B/A = 某藥品總銷售金額排序(B) / DDDs 排序(A);此比值反映用藥金額與用藥人數是否同步,當比值接近1.0 時,表明同步性良好,其經濟效益與社會效益一致。如果B/A大于1,則說明藥物的使用率高而價格相對低;如果B/A小于1,則說明藥物的使用率低而價格相對高[6]。

2 結果與分析

2.1 抗精神病藥物的使用情況

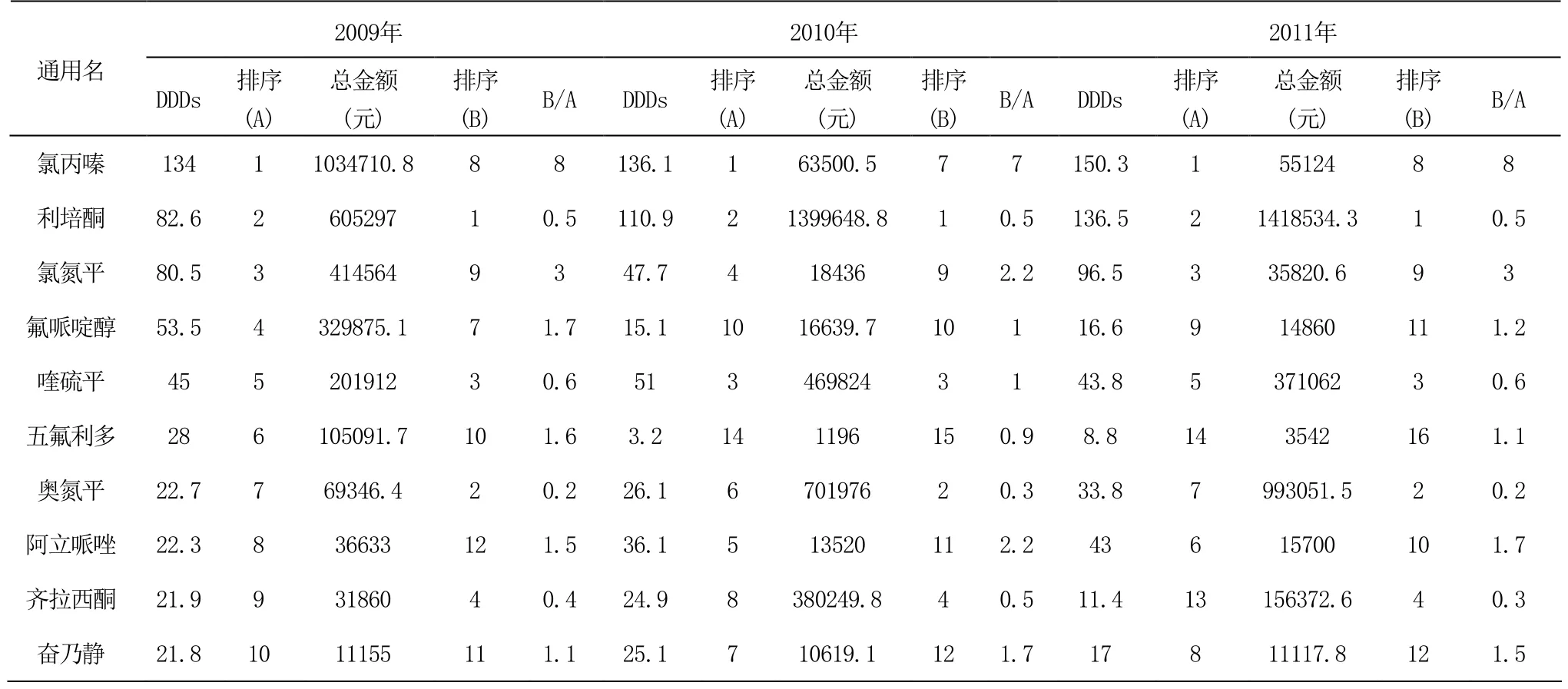

2009年~2011年該機構對抗精神病藥物的使用種類變化不大,主要以第二代抗精神病藥物為主,這與當前精神疾病用藥趨勢基本一致。排名前10位的藥物中,約有60%以上為第二代抗精神病藥物。該機構DDDs排名前3位的藥品相對比較穩定,分別為氯丙嗪、利培酮和氯氮平,只是在2010年略有變化,氯氮平略遜于同為第二代抗精神病藥物的喹硫平,排在第4位。作為經典的第一代抗精神病藥物的氯丙嗪,DDDs排名第1位可能與該醫院地處縣級市,服務人群中低收入階層較多,且當地醫保政策實行按床日付費的支付方式有關。其他第一代抗精神病藥物用藥頻度均在2010年和2011年出現了大幅度下降。如氟哌啶醇從2009年的第4位下降到2010年的第10位和2011年的第9位,而五氟利多則由2009年的第6位下降到2010年和2011年的第14位,排到前10名以外。其他第二代抗精神病藥物,如喹硫平和奧氮平,3年來的DDDs排序分別穩定在第5位和第7位左右。

通過分析總銷售金額排序和DDDs排序的比值(以下簡稱B/A)發現,該機構B/A值接近1的情況較少,這說明其用藥金額和用藥頻度同步性較差。3年來DDDs排序前3位的藥物,多出現了B/A值大于1 的情況,因此說明臨床多傾向于使用療效較好,且價格合理的藥物,詳見表1。

表1 某東部省級精神衛生中心抗精神病藥物用藥頻度分析

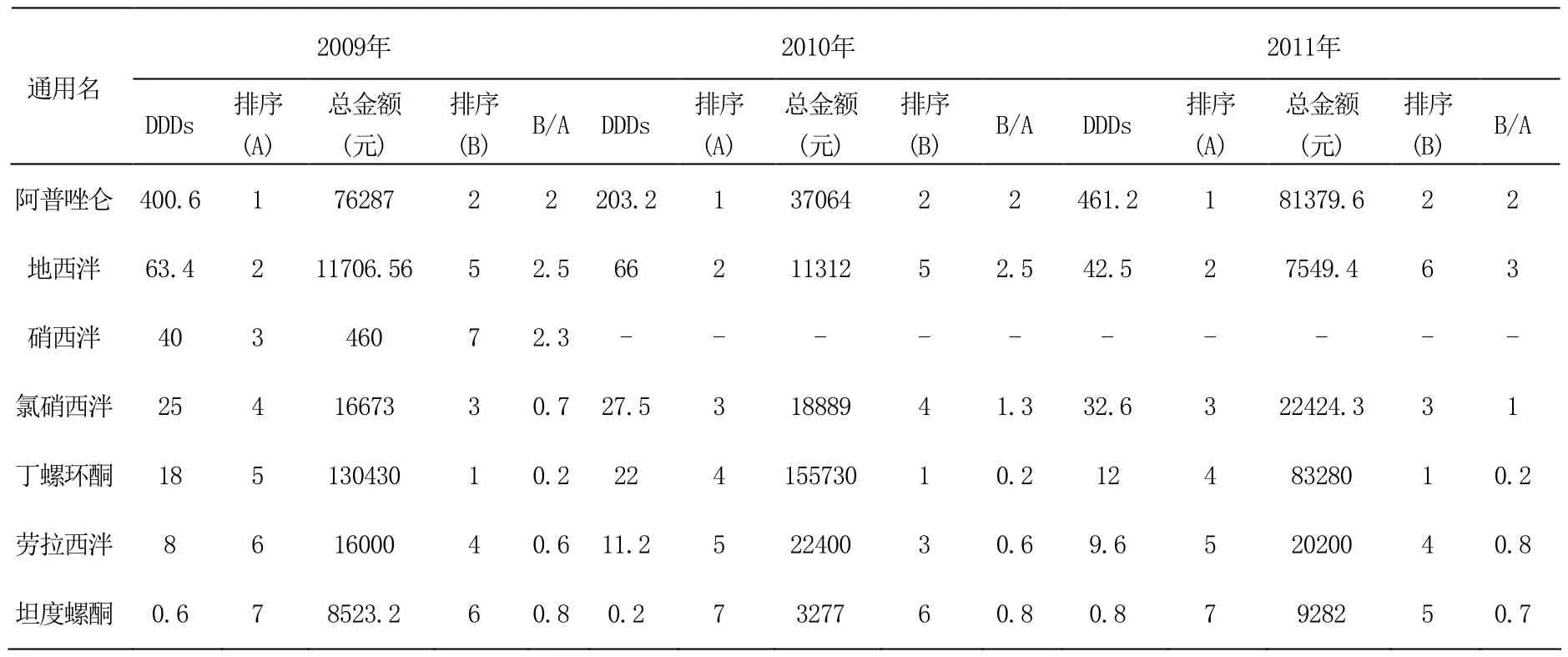

2.2 抗焦慮藥物的使用情況

根據對該省級精神衛生專科機構抗焦慮藥物的用藥頻度分析可知,2009年~2011年該機構使用的抗焦慮藥物品種基本穩定(除硝西泮在2010和2011年不再使用外),且DDDs排序基本不變。苯二氮卓類藥物是該機構臨床抗焦慮藥物的主導,DDDs前3位分別為勞拉西泮、地西泮和氯硝西泮,其他種類藥物只有排名第5位和第7位的丁螺環酮和坦度螺酮。

從藥物總銷售金額排序和DDDs排序的比值來看,排名前3位的藥物的B/A均大于1,這說明醫院臨床用藥中價格相對便宜,療效確切的藥物較受歡迎,詳見表2。

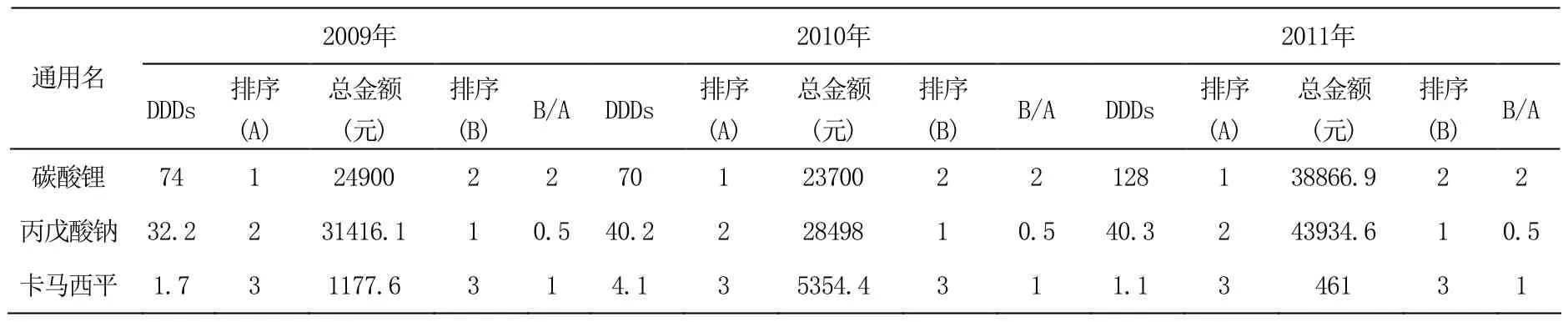

2.3 抗躁狂藥物的使用情況

由于抗躁狂藥物品種較為單一,2009年~2011年該機構在抗躁狂藥物使用中,排名第1位的均為碳酸鋰。而丙戊酸鈉雖然療效很好,安全性高,但是由于價格相對較高,因此排名第2位。這也是碳酸鋰總銷售金額排序與DDDs排序的比值B/A大于1,而丙戊酸鈉小于1 的原因,詳見表3。

表2 某東部省級精神衛生中心抗焦慮藥物用藥頻度分析

表3 某東部省級精神衛生中心抗躁狂藥物用藥頻度分析

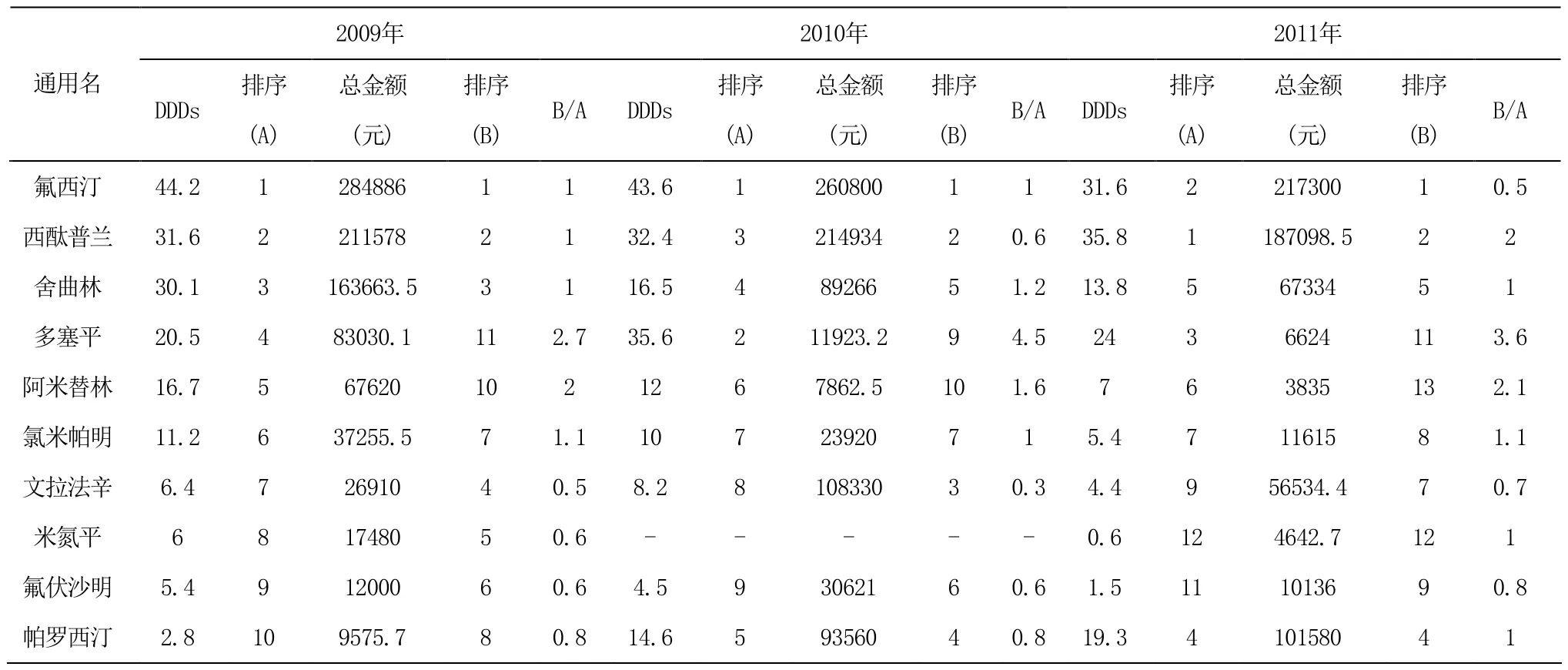

2.4 抗抑郁藥物的使用情況

該機構抗抑郁藥物的臨床使用主要以選擇性5-羥色胺再攝取抑制劑和其他新型抗抑郁藥物為主,三環類藥物的使用比例相對較小,符合當前抑郁疾病藥物治療的趨勢。該機構DDDs排名前兩位的為西酞普蘭和氟西汀,三環類藥物多塞平分別于2010年和2011年排在第2、第3位。這可能與服務人群的收入水平和當地醫保政策相關。其他用藥頻度排名前10位的藥物中,除阿米替林和氯米帕明以外,多為非三環類藥物。從藥B/A值來看,使用頻度較高的藥物,多為價格相對便宜的藥物,因此排名前5位的藥物的B/A值,多大于1,詳見表4。

3 結論與建議

表4 某東部省級精神衛生中心抗抑郁藥物用藥頻度分析

該省級精神衛生機構3年來的用藥已趨向于新一代精神藥物,如第二代抗精神病藥物、選擇性5-羥色胺再攝取抑制劑等。用藥頻度較高的藥物具有藥效明確、價格合理的特點,因此該機構的用藥合理。然而,相比于一些其他東部地區[7],新一代精神藥物的使用率可達到80%以上的省級精神衛生機構,該機構的新藥使用率相對較低,其主要原因在于該省醫保制度采取按床日付費的支付方式。根據當地醫保政策規定,參加城鎮職工醫療保險的患者,在起付線之上,每人每天的報銷比例是41元~58元;參加新農合的患者,每人每天的報銷標準是70元~80元。雖然這種付費方式可以起到很好的控費作用,但不能滿足臨床治療的實際費用,醫院為了控制費用,只能采取壓縮用藥費用的方法,價格相對較高的新藥的使用也受到限制。因此建議該省根據臨床治療的需求,在醫保基金允許的范圍內,適當調高報銷比例;或者開展多種付費方式相結合的混合支付模式。同時,結合該省的醫保藥物目錄也發現,用藥頻度較高的精神藥物中,有70%~80%均為乙類藥品,而國家統一規定的19種甲類藥物,用藥頻度排序大多在10名以外。因此建議適當擴大醫保目錄甲類藥品中精神藥物的范圍,以減輕患者的用藥費用負擔。

另外,用藥頻度分析如果能結合用藥處方分析、藥物利用指數以及成本效益分析,就可以更全面了解機構藥物使用的合理性。

[1]胡善聯.藥物經濟學[M].北京:高等教育出版社,2009:204-212.

[2]郝 偉.精神病學[M].人民衛生出版社:北京,1984:209-225.

[3]陳新謙.新編藥物學[M].人民衛生出版社:北京,1951:245-302.

[4]李 艷,丁慶明.限定日劑量在藥物利用研究中應用[J].中國執業藥師,2010,7(9):6-8.

[5]張文雙,楊永弘.ATC/DDD系統的建立及其在藥物利用研究中的應用[J].臨床藥物治療雜志,2009,7(1):32-37.

[6]鄒 敏.2002-2005年廣州精神病醫院精神藥物的用藥分析[J].華西藥學雜志,2007,22(1):113-116.

[7]倪建偉,張惠檄,丁連成.2006-2008年我院精神衛生中心精神藥物的用藥分析[J].海峽藥學,2009,21(11):200-203.