蒙藥烏蘭溫都蘇十一味丸治療不穩定型心絞痛45例

孟根杜希 徐鳳芹

不穩定型心絞痛是介于慢性穩定型心絞痛與急性心肌梗死之間的一種狀態,是急性冠狀動脈綜合征的一種,已成為當今社會導致死亡的主要疾病之一[1]。筆者在不穩定型心絞痛常規治療的基礎上選用蒙藥烏蘭溫都蘇十一味丸治療不穩定型心絞痛患者45例,取得了顯著療效,總結如下。

1 對象與方法

1.1 一般資料

從2008年3月至2011年10月,在內蒙古醫學院附屬中蒙醫院共診治不穩定型心絞痛患者,中醫辨證為氣滯血瘀證者90例,按患者就診前后順序設患者序號,取連續自然數1~100編號。用Casio-fx 180 P計算器發生的1~100的隨機號順序,將患者納入編號,偶數納入對照組,奇數納入治療組,每組45例。治療組男32例,女13例,年齡42~68歲,平均(51.2±8.12)歲;病程2~10年不等,平均(5.90±3.01)年。對照組男34例,女11例,年齡43~69歲,平均(56.1±8.12)歲,病程3~9年,平均(6.06±3.42)年。兩組患者性別、年齡、病程及心血管病危險因素等方面經統計學處理比較,無顯著性差異(P>0.05),具有可比性。在試驗結束后計數因故終止試驗的病例數(中途停服受試藥或未參加復檢等),計算脫落率。

1.2 診斷標準

西醫診斷標準[2]采用中華醫學會心血管病分會制定的《不穩定型心絞痛的診斷和治療》;中醫診斷標準[4]參照《中藥新藥治療胸痹(冠心病心絞痛)的臨床研究指導原則》選中醫辨證為氣滯血瘀證的病例。

1.3 納入標準

(1)符合西醫不穩定型心絞痛(排除梗死后心絞痛、變異性心絞痛)的標準;(2)符合中醫診斷標準;(3)心電圖檢查有明顯心肌缺血證據;(4)年齡40~70歲。

1.4 排除標準

(1)不符合納入標準者;(2)急性或慢性心肌梗死、4級心絞痛;(3)中、重度力衰竭;(4)嚴重心律失常(快速房顫、房撲、陣發性室速等);(5)不穩定型心絞痛已行介入治療或外科血運重建者;(6)其他心臟病、心臟神經癥,更年期綜合癥,膽心病、胃及食管反流,潰瘍病,甲亢,肋間神經痛,頸椎病等所致胸疼者;(7)合并嚴重心肺功能不全,肝、腦、腎以及造血系統嚴重并發癥者;(8)精神病患者;(9)妊娠或哺乳期婦女;(10)過敏體質者;(11)神經官能癥者;(12)不愿合作或依從性差者。

1.5 治療方法

兩組患者均給予不穩定型心絞痛的統一常規西藥治療,包括硝酸異山梨酯(消心痛),每次10 mg,口服,一天3次;阿司匹林腸溶片,每次100 mg,口服,1天1次;倍他樂克,每次12.5 mg,口服,1天2次;治療期間心絞痛發作可臨時舌下含服硝酸甘油或靜滴硝酸甘油(10 ug/min),并記錄用量;高血壓、糖尿病患者分別給予降壓、降糖治療。治療組給予烏蘭溫都蘇十一味丸(由丹參195 g、廣棗146 g、肉豆蔻122 g、紫檀香98 g、木香9 g、土木香97 g、沙棘61 g、決明子61 g、山奈49 g、蘇木49 g、丁香25 g組成,制成水丸,2 g/10粒,內蒙古中蒙醫院制劑室生產,批號為20080112,方來源為蒙藥制劑規范),每次3 g(15粒),口服,1天3次。兩組療程均為4周;兩組患者在治療期間的飲食習慣、生活方式均與治療前保持一致。

1.6 觀察指標

觀察治療前后癥狀及心絞痛發作次數,硝酸甘油用量的變化,心電圖檢查結果,血脂變化,血、尿、便常規,肝腎功能和不良反應。

1.7 療效標準[3]

臨床療效標準 參照《中藥新藥治療胸痹臨床研究指導原則》(1)顯效:心絞痛發作次數及硝酸甘油停減率減少80%以上,心電圖恢復正常;(2)有效:心絞痛發作次數及硝酸甘油停減率減少50%~80%,心電圖ST段回落0.05 mV左右,T波倒置恢復程度達50%以上或T波由平坦轉為直立;(3)無效:心絞痛發作次數、程度、持續時問及硝酸甘油停減率無明顯減少,心電圖基本與治療前相同。

心電圖療效標準 (1)顯效:靜息心電圖缺血性ST段恢復正常或恢復大于0.1 mV,倒置T波轉為直立;(2)有效:靜息心電圖缺血性ST段恢復0.05 mV以上,或主要導聯T波變淺50%以上;(3)無效:靜息或活動平板運動試驗心電圖與治療前基本相同。

1.8 統計學方法

數據統計處理采用SPSS 13.0版軟件,臨床檢驗數據組內比較采用配對t檢驗,組間比較采用成組t檢驗,計數資料采用χ2檢驗。

2 結果

90例受試者中治療組脫落1例,對照組脫落2例,脫落原因是受試患者均服用藥不到1周終止,治療組脫落率2.22%,對照組脫落率4.44%。最后完成療程的實際受試患者87例,其中治療組44例,對照組43例。

2.1 兩組心絞痛的發作次數、持續時間及硝酸甘油用量比較

兩組患者自身治療前后比較,兩組心絞痛的發作次數、持續時間及硝酸甘油用量均減少,經t檢驗,差異均有顯著性(P<0.01);治療組和對照組在治療前比較,差異均無顯著性(P>0.05);兩組治療后比較,心絞痛的發作次數、持續時間及硝酸甘油用量均減少,經t檢驗,治療組均優于對照組(P<0.05,P<0.01)。見表1。

2.2 兩組患者心電圖改變情況的比較

兩組患者自身治療前后比較,兩組心肌缺血范圍(NST)和程度(ΣST)均有改善,經t檢驗,差異均有顯著性(P<0.01);治療組和對照組在治療前比較,差異均無顯著性(P>0.05)。兩組治療后比較ΣST、NST改善,經t檢驗,治療組均優于對照組(P<0.05,P<0.01)。見表2。

表1 不穩定性心絞痛患者治療后心絞痛發作次數、持續時間及硝酸甘油用量的改變情況

表2 不穩定性心絞痛患者治療后心電圖的改變情況

2.3 兩組血脂改變情況的比較

治療組和對照組自身治療前后比較,經t檢驗,對照組TC、TG均下降,差異均有統計學意義(P<0.05);治療組TC、TG、LDL-C均下降,差異均有顯著性(P<0.01,P<0.05);治療組和對照組在治療前比較,差異均無顯著性(P>0.05)。兩組治療后比較TC、TG、LDL-C下降、HDL-C升高,經t檢驗,治療組均優于對照組(P<0.01,P<0.05)。見表3。

表3 不穩定性心絞痛患者治療后血脂的改變情況

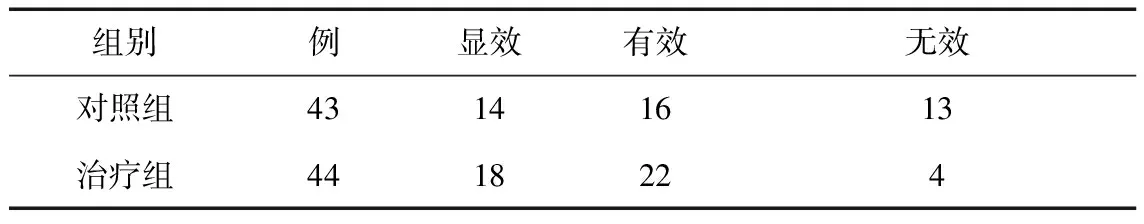

2.4 兩組患者治療后臨床療效情況比較

根據臨床療效標準,治療后,對照組43例患者的臨床療效有效率為69.76%,治療組44例患者的臨床療效有效率為90.91%,經χ2檢驗,治療組臨床療效有效率優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組患者治療后臨床療效比較(例)

2.5 安全性評價

兩組治療前后的生命體征等比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。通過對血、尿、糞常規、肝功能、腎功能等項檢查治療前后變化分析,各項指標變化,均判定與治療藥物無關。治療期間未見明顯不良反應,也未曾誘發出現急性心肌梗死。

3 討論

目前,西醫治療冠心病不穩定型心絞痛多采用硝酸類、β-受體阻斷劑、鈣拮抗劑、轉換酶抑制劑(ACEI)、調脂藥物、抗血栓藥物治療,介入性治療及手術治療等,在臨床中療效雖顯著,但往往治療費用高,介入的危險性、再狹窄率高,還有他汀類藥物對肝臟的影響、抗凝血藥物停藥后反彈等[4]。而中醫藥在擴張冠狀動脈、改善心肌缺血、保護血管內皮細胞、抑制血小板活化的研究中已顯示出廣闊的前景,其多層次、多途徑、多靶點的治療作用已日益引人注目[5]。但目前為止未見到蒙藥治療不穩定型心絞痛的報道。筆者采用蒙藥烏蘭溫都蘇十一味丸加用常規西醫治療不穩定性心絞痛,取得了滿意的臨床效果。

不穩定性心絞痛為中醫學中心痛胸痹范疇。病機主要為心血瘀阻,治療上主要倡導采用活血理氣、補虛安神治療[6]。蒙醫認為方中丹參、沙棘、山奈、蘇木活血散瘀、通絡,改善心肌缺血;紫檀香涼血、消痛、養血;廣棗行氣活血、養心、安神;肉豆蔻治“心赫依(相當于心律不齊)”、心刺痛;土木香、木香溫中暖胃、健脾消滯、調氣解郁而降血脂;決明子燥“協日烏蘇(相當于風濕)”,補虛,降血壓。

現代醫學研究證實丹參能拮抗血管緊張素Ⅱ,具有增強心功能、擴血管、抑制血小板聚集,降低血黏度及改善血液流變性等作用[7];廣棗具有明顯的抑制血小板聚集和降低血液流變學各項指標、抗氧化、清除自由基、抗缺氧、對心肌缺血有保護作用[8];肉豆蔻揮發油對大鼠心肌缺血再灌注損傷具有保護作用[9];木香中含有的去內酯揮發油、總內酯可使血流量分別增加14%和35%,有明顯的血管擴張作用[10];沙棘總黃酮(TFH)能改善心肌缺血、缺氧、抗心律失常、改善心肌細胞功能,治療心絞痛有效率達94%[11];決明子有降血脂、降血壓、抑制血小板聚集作用[12];山奈可預防動脈粥樣硬化的發生,降低人血管內皮細胞對炎癥因子[13];丁香具有抗血小板聚集、抗凝和抗血栓形成的作用[14]。所以從本方的大多數單味藥的現代藥理來看,對冠心病心絞痛具有一定的作用。本臨床觀察表明,該方能明顯降低不穩定性心絞痛的發作次數、持續時間、硝酸甘油的用量,改善心電圖上顯示的心肌缺血范圍和程度,并降血脂,且未見不良反應,故認為本方為治療不穩定型心絞痛的安全有效方。

參考文獻

[1] 盧笑暉.黃連解毒膠囊治療不穩定型心絞痛臨床療效及作用機制研究[J].山東中醫藥大學學報,2005,29(6):458.

[2] 中華醫學會心血管分會.不穩定型心絞痛的診斷和治療[J].中華心血管病雜志,2000,28(6):409-412.

[3] 中華人民共和國藥監局制定頒布.中藥新藥臨床研究指導原則:中藥新藥治療胸痹(冠心病心絞痛)的臨床研究指導原則[S].北京:中國醫藥科技出版社,2002:68-73.

[4] 客蕊,周亞濱.養心湯治療冠心病不穩定型心絞痛(心氣虛型)40例臨床觀察[J].中醫藥學報,2007,35(4):55.

[5] 及孟.益氣活血湯治療氣虛血瘀型不穩定型心絞痛的臨床觀察[J].光明中醫,2007,22(7):55.

[6] 張建波.中西醫結合治療不穩定型心絞痛臨床觀察[J].河南中醫學院學報,2009,24(3):57-58.

[7] 劉慧,開金龍.丹參的現代研究進展[J].甘肅中醫,2010,23(2):71.

[8] 黎明.蒙藥廣棗七味丸的藥理學進展[J].北方藥學,2011,08(4):70-71.

[9] 王陽,馬瑞蓮,馬睿婷,等.蒙藥肉豆蔻揮發油對大鼠心肌缺血再灌注損傷的保護作用[J].內蒙古醫學院學報,2010,32(2):124.

[10] 張建春,蔡雅明,周德斌,等.木香的研究進展[J].甘肅科技,2010,26(20):172.

[11] 鄧小娟,司傳領,劉忠,等.沙棘的藥理作用研究進展[J].中國藥業,2009,18(1):63.

[12] 高艷青,劉俊.決明子的藥理作用及其研究進展[J].中國藥業,2008,17(8):63.

[13] 陳育華,周克元,袁漢.山奈酚藥效的研究進展[J].廣東醫學,2010,31(8):1064.

[14] 宋光西,馬玲云,魏鋒,等.丁香屬植物的化學成分分類及藥理作用研究進展[J].亞太傳統醫藥,2011,7(5):179.