腹橫紋小切口疝囊高位結扎術治療小兒腹股溝斜疝臨床分析

王本昆

青海省循化縣醫院普外科,青海循化 811100

腹股溝斜疝是小兒常見疾病,小兒腹股溝斜疝多因為鞘狀突未閉合所致,患兒多無腹內壓增高等致病因素,因此采用疝囊高位結扎閉合鞘狀突多能取得較為滿意的臨床療效。傳統小兒疝囊高位結扎術多采用腹股溝斜切口,手術創傷較大,近年來本院采用經腹橫紋小切口疝囊高位結扎術治療小兒腹股溝斜疝,取得較為滿意的臨床效果,現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇本院2005年1月~2011年12月本院收治的小兒腹股溝斜疝患兒64例,年齡1.5~9.0歲,平均5.2歲,均為男性患兒,患兒腹股溝斜疝均經查體及B超檢查確診。其中,58例為單側疝,6例為雙側疝,患兒入選后隨機分為對照組及研究組,每組32例,兩組患兒年齡、疝數目及側別分布差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 手術方法

手術在氯胺酮全麻或者硬腰聯合麻醉下進行,對照組采用常規患側腹股溝斜切口3~4 cm切開至腹外斜肌腱膜,切開腱膜進入腹股溝管,自精索內側提起疝囊,切開前壁,提起后壁,離斷游離至腹膜外脂肪處,4號絲線縫扎,逐層縫合切口,皮膚采用4-0可吸收線皮內縫合。研究組組采用患側腹橫紋切口為1.0~1.5 cm,切開皮膚后鈍性分離至腹外斜肌腱膜,銳性切開約2 cm,止血鉗提起腹外斜肌腱膜后,采用止血鉗自聯合腱內側分離提睪肌,自精索內側提起疝囊,游離及縫扎過程同對照組,切口依次縫合,皮膚采用4-0可吸收線皮內縫合,比較兩組患兒手術時間,術中出血量及術后尿潴留、陰囊腫脹等并發癥發生情況。

1.3 術后處理

患兒術后意識清醒后可進食,24 h減少活動,觀察切口敷料滲透情況及陰囊腫脹情況,3 d后換藥,切口無腫脹、滲出,陰囊無腫脹者通知出院。

1.4 統計學方法

數據分析采用SPSS11.5統計學軟件,計量資料采用t檢驗,計數資料采用卡方檢驗,P<0.05認為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者手術時間及術中出血量比較

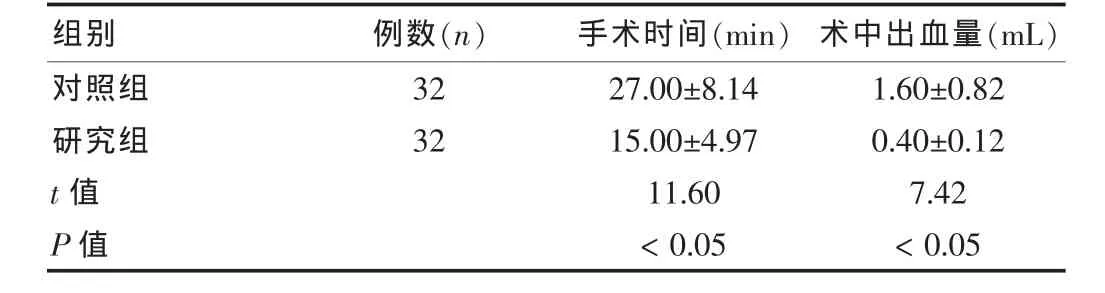

研究組手術時間短于對照組,術中出血量低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 兩組患者術后并發癥發生情況

對照組術后發生尿潴留6例,發生陰囊腫脹4例,術后并發癥發生率為31.2%,對照組發生術后尿潴留3例,無陰囊腫脹病例,術后并發癥發生率為9.4%。見表2。

表1 兩組患者術中情況比較(x±s)

表2 兩組患者術后情況比較

2.3 兩組術后復發情況

兩組患者術后均規律隨訪1年,兩組均無復發者。

3 討論

腹股溝斜疝是小兒常見的外科疾病,手術治療是小兒斜疝的主要治療方式,小兒斜疝同成人斜疝的發病機制不同,多因為鞘狀突發育過程中未能閉合所致,不存在腹壁的缺損,在行疝囊高位結扎后無需行腹股溝管的加強或者修補,因此臨床主要采用疝囊高位結扎進行手術治療。小兒斜疝的手術方式具有多種,經腹壁入路是主要的手術方式,傳統的手術方式多采用腹股溝斜切口,經腹股溝管前壁進入腹股溝管,分離精索后在直視下分離疝囊,高位結扎,但是傳統的斜切口入路多需要將腹股溝管前壁切開至外環口處,對腹股溝管的結構破壞較大,同時在腹股溝韌帶的分離過程中對腹股溝管的生理結構干擾較大,尤其的疝囊的分離過程中,因為腹股溝管前壁廣泛切開后精索較為游離,因此在分離過程中精索與疝囊之間的軟組織張力較小,分離相對較為困難,容易造成過度分離,甚至引起精索血管出血,引起術后患兒的陰囊腫脹或血腫。

經腹橫紋小切口疝囊高位結扎術是經腹部入路損傷較小的手術方式[1-3],切口一般在1.0~1.5 cm,切口在腹橫紋的皮膚褶皺內,對外觀影響較小;一般進入腹股溝管的前壁的腹外斜肌腱膜的切開長度在1.5 cm左右,對腹股溝管的干擾較小;疝囊提起后基本處于切口外,分離時疝囊與精索之間尚有一定的張力,容易分離,對精索的干擾較小[4-6],精索血管及輸精管的損傷概率較低,手術創傷較小。兩組患者臨床資料比較發現,采用腹橫紋小切口疝囊高位結扎術治療小兒腹股溝管斜疝的手術時間較短,術中出血較少,兩組患者術后恢復情況比較,研究組患兒術后陰囊血腫及術后尿潴留等并發癥的發生率較低,兩組患者術后隨訪期間均無復發。研究結果說明采用腹橫紋小切口疝囊高位結扎術治療小兒腹股溝斜疝的手術創傷較小,有利于患兒的術后恢復。

[1]王秉松.下腹橫紋小切口治療小兒先天性腹股溝外科疾病[J].中國實用醫藥,2011,6(22):79-80.

[2]翟勇,于家祥,蔣東旭,等.經下腹橫紋小切口治療小兒腹股溝疝的臨床體會[J].吉林醫學,2011,32(2):301.

[3]孫百勝,王文博,王志剛,等.經下腹橫紋小切口治療小兒腹股溝斜疝35 例分析[J].人民軍醫,2012,55(3):247.

[4]傅朝春,張杰.腹橫紋下小切口治療小兒腹股溝疝500例臨床分析[J].昆明醫學院學報,2011,(9):54-56.

[5]楊付超.小兒腹股溝疝手術162例臨床分析[J].中華疝與腹壁外科雜志,2010,4(3):315-316.

[6]王興東,董志磊.恥骨上腹橫紋小切口治療小兒雙側疝268例[J].臨床醫學,2008,28(12):81-82.