對推廣“中國英語”的幾點質(zhì)疑

隨著我國改革開放政策實施以來,中國人改變了以往對西方世界和西方文化的看法,拓寬了視野,解放了思想。隨之而來的是國人對于西方國家的語言,特別是英語的不斷增長的興趣,舉國上下學習英語的勢頭越來越強勁。而中國入關(guān)(加入世貿(mào)組織——WTO)、中國北京申奧、舉辦奧運會和舉辦上海世博會等重大活動,無疑又給國人的英語熱打了幾針興奮劑。這樣,對于以英語為首的語言研究也越來越強烈地引起了廣大專家、學者和語言愛好者的興趣。

一、對“中國英語”研究的興起

近年來,在中國語言學的研究領域,出現(xiàn)了一個新的分支,吸引了一些研究者的興趣,并逐漸形成了一些觀點和理論,那就是對“中國英語”的研究。

提出“中國英語”這個概念的鼻祖是復旦大學的葛傳槼先生。他在1980年提出:“在舊中國和新中國,講或?qū)懹⒄Z時都有些中國所特有的東西要表達。如‘科舉、‘翰林院、‘五四運動、‘賽先生、‘德先生、‘白話文、‘雙百方針、‘人民公社、‘四個現(xiàn)代化,這些不屬于講英語民族的人所慣用的詞語,應當稱作China English。”

其后一些學者又根據(jù)自己的見解對“中國英語”這一概念做出了界定。諸如:

汪榕培(1991)將“中國英語”定義為“它是中國人在中國本土上使用的、以標準英語為核心、具有中國特點的英語”。

李文中(1993)認為“中國英語”是“以規(guī)范英語為核心,表達中國社會文化諸領域特有事物,不受母語干擾和影響,通過音譯、譯借及語義再生諸手段進入英語交際,具有中國特點的詞匯、句式和語篇。中國英語主要構(gòu)成包括音譯詞、譯借詞以及獨特的句式和語篇”。

謝之君(1994)認為“中國英語”是“以規(guī)范英語為基礎,能夠進入英語交際,其使用頻度和交際效果與使用者的水平有關(guān)”。

賈冠杰、向明友(1997)進一步指出,“中國英語”是“操漢語的人們所使用的、以標準英語為核心、具有無法避免或有益于傳播中華文化的中國特點的英語變體”。

羅運芝(1998)則把“中國英語”簡單地概括為“‘中國英語是載漢語語言特征的英語變體”。

從以上“中國英語”這一概念不同時期的定義,我們可以看出對研究者其進行研究的發(fā)展歷程。

二、筆者對胡曉瓊關(guān)于“中國英語”相關(guān)論述的幾點質(zhì)疑

在上面所說的同一篇論文當中,胡曉瓊指出:“中國英語”作為英語語言的一種變體,應該并列于英式英語、美式英語、愛爾蘭英語、澳大利亞英語等英語變體之中,在中國與世界交流中大力推廣其應用,希望隨時間的推移使“中國英語”成為“an honored member of the Inner Circle”。同時,在中國進行的英語教與學的關(guān)注點、教與學的材料以及態(tài)度都應有所改變。

對于胡曉瓊的論文中的一些觀點,我個人有一些異議。下面我將分別論述一下我的看法:

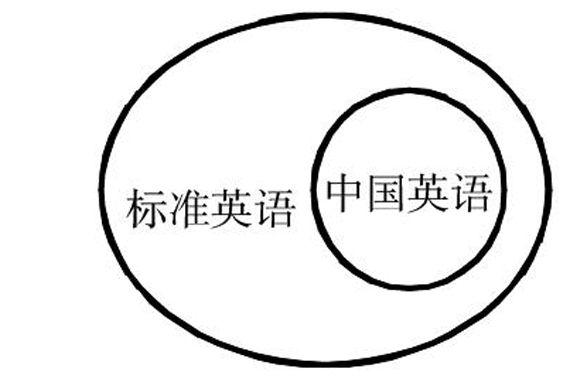

第一方面、對“中國英語”的性質(zhì)的認識。胡曉瓊認為“中國英語”作為交際工具,是一種像標準英語一樣好的語言。筆者不同意此觀點。我很贊同葛傳槼和李文中二位學者的說法,所謂的“中國英語”并非自成一派的一種語言或語言變體,而是指我們中國的學習者把標準英語作為一門外語在學習的過程中,發(fā)現(xiàn)用英語難以表達一些“中國所特有的東西”,如“科舉”等詞句,因而只能“通過音譯、譯借及語義再生諸手段”創(chuàng)造出一些“具有中國特點的詞匯、句式和語篇”,進而進入英語交際。在這里我們不難看出,“中國英語”只是中國人所學、所說的英語的一部分,所占比重并不大,主體部分仍然是標準英語。如圖所示:

如果把這樣的一個綜合體籠統(tǒng)地說成是“中國英語”,未免有些以偏概全吧。當然,在學習英語的過程中,由于受到母語——漢語的發(fā)音和漢語思維的影響,學習者難免會出現(xiàn)語音、語法等偏差,但這些只是學習中出現(xiàn)的錯誤,是所謂的“Chinglish”,并不屬于“中國英語”的范圍。又由于我國所開設的各種級別的英語教學都是按照標準英語的語音、語法的規(guī)則進行的,所以英語學習者能在學習過程中不斷改正錯誤,提高掌握英語這門外語的掌握程度。

由于綜合國力的不斷強大,我國在世界的政治、經(jīng)濟、文化和貿(mào)易等方面的交流中占有越來越重要的地位,所以我們的“中國英語”的一些詞語和表達法不斷進入標準英語的交際中,但這并不意味著“中國英語”有望進入英語的內(nèi)圈——“”(胡),只能說明英語作為一種語言是在不斷變化、發(fā)展的,它會吸收一些外來詞和表達法來擴展自己的詞匯,正如我們的漢語也吸收其他語言的詞句一樣。在中國,對于絕大多數(shù)人來說,英語仍然是一門外語,正如日語、法語、德語等語言一樣,這種性質(zhì)沒有改變。“中國英語”只是我國學習者在學習英語的過程中“活學活用”地創(chuàng)造出來的具有中國特色的表達法,由于在我國學習和研究英語的人數(shù)遠遠超過學習和研究其它語言的人數(shù),所以這個現(xiàn)象被專家和學者所重視,而這些表達法被統(tǒng)稱為“中國英語”。如果我們以此類推,將會出現(xiàn)“中國日語”、“中國法語”、“中國德語”、等等,不可勝數(shù)。如果我們把這些都當成獨立的語言,豈不荒唐?

第二方面對“中國英語”的地位的認識。胡曉瓊認為“中國英語”應該并列于英式英語、美式英語、澳大利亞英語、愛爾蘭英語等英語變體,在英語體系內(nèi)與這些英語變體處于相同的地位。這種說法欠妥當:

(一)“中國英語”與英式英語沒有可比性。眾所周知,英式英語是英國人的母語,是一門獨立的語言,在其長期的發(fā)展歷程中形成了完善的音系、形態(tài)、語義、句法和篇章系統(tǒng),雖然它作為一門語言總處在不斷發(fā)展、變化的過程中,但其主體框架是穩(wěn)定、牢固的。而“中國英語”是中國的英語研究者和學習者為了表達用標準英語無法表達的帶有中國特色的含義,“通過音譯、借譯、語義再生等手段”創(chuàng)造出來的一些反映中國特色的政治、經(jīng)濟、文化與生活的詞語及語篇。“中國英語”是一個很籠統(tǒng)的概念,并不是一個獨立的語言系統(tǒng)。基于以上原因,我們無法把“中國英語”與英式英語相比較。

(二)“中國英語”與美式英語、澳大利亞英語、愛爾蘭英語以及新加坡英語等英語變體沒有可比性。在這里筆者主要從兩個方面來闡述這個問題:

1.中國英語”與其它英語變體形成的歷史背景和條件的差異。首先,“中國英語”與美式英語形成的歷史背景和條件不同。在美國,最早使用英語的人群是英國的移民,英語是他們的母語,而美國其他說英語的人群是在英國的殖民統(tǒng)治下,語言殖民化而形成的;同時,美式英語又是他們的官方語言,所以這就加速了其在美國全國境內(nèi)的傳播。上面是美式英語形成的歷史背景和條件。而在中國,漢語是我們的母語,英語,如同日語、法語、德語等語言一樣,是一門外語。它形成的歷史背景是英語全球化和我國的改革開放政策,形成的條件是國人對英語學習和研究的不斷高漲的興趣和熱情。在此方面與美式英語毫無相似之處。其次,“中國英語”與澳大利亞英語、愛爾蘭英語以及新加坡英語等英語變體形成的歷史背景和條件不同。我們姑且把“中國英語”看成是一種英語變體(筆者持異議),但這個變體與以上的幾種變體有著本質(zhì)的區(qū)別。上面的幾種英語變體都是英國殖民的產(chǎn)物,都是這幾個殖民地國家的人民在英國的殖民統(tǒng)治下,被迫學習殖民者的語言——英語,同時他們又受到自己母語的干擾和影響,經(jīng)過長期的發(fā)展過程,最終形成了各自獨特的、完整的語言體系,這些語言體系與標準英語既有區(qū)別又有聯(lián)系,成為不同的英語變體。而“中國英語”并無這樣的歷史背景和條件。

2.“中國英語”與其它英語變體現(xiàn)實狀況的差異。英式英語、美式英語、澳大利亞英語、愛爾蘭英語、新加坡英語等英語變體在其本國境內(nèi),是官方語言,并且屬于大部分人的母語,這些英語變體已經(jīng)成為發(fā)展中的相對穩(wěn)定的語言體系。而在中國,盡管英語全球化的潮流勢不可擋,盡管英語作為“世界通用語”,絕大多數(shù)人的母語是漢語,它在中國人的日常交往中起著至關(guān)重要的作用。對于大多數(shù)中國人來說,“中國英語”并不是他們常用的語言,甚至很多人并不知道這個詞組或者并不知道它的真正含義。所以試圖在中國普及“中國英語”并沒有多少價值可言。

第三方面、對在我國進行的英語教學的認識。胡曉瓊認為我們在中國的英語教學中應該融入“中國英語”的內(nèi)容,例如課本和其它教學材料中。她建議我們應該用英語給學生開設能反映我國文化的中國文學和中國政治的課程。她進一步指出:很多中國學生多西方了解很多,而對自己的國家所知甚少。對此說法筆者持不同意見。

(一)關(guān)于學生了解中西文化的問題。在多年的英語教學工作中發(fā)現(xiàn):盡管在中國的大多數(shù)地區(qū),學生從小學、甚至幼兒園就開始學英語,很多學生直到高中畢業(yè)時對西方世界的文化了解的并不多。所以給各個層次的英語學習者在課本和其它學習材料中多介紹西方國家的文化是正確的選擇,這樣既能開闊英語學習者的眼界,又能提高他們學習英語的興趣。

(二)關(guān)于了解我國文學、政治等方面的文化問題。學生們可以通過諸多渠道獲取這方面的知識,除了通過學習學校開設的語文、地理、歷史以及政治等課程,還可以通過各種媒體來了解我國文化的各個方面。目前我國在鼓勵學習和了解西方文化的同時,還大力倡導弘揚中國傳統(tǒng)文化,社會上正有一股國學熱在不斷高漲。

(三)關(guān)于在英語教學中融入“中國英語”的問題。我國多年來實施的英語教學的方向是力求學生真正掌握英語這門外語的語法規(guī)則,鼓勵學生模仿標準英語的語音、語調(diào),減少母語(漢語)在英語學習中的干擾,培養(yǎng)英語思維,這個方向是毋庸置疑的。即使在這樣的努力下,學生們也很難達到這個目標。如果在給學生加上過多的“中國英語”的內(nèi)容,學生們掌握英語的程度也會相應的縮水,造成學生們所說的英語離標準英語的距離越來越遠。最終導致學生們用英語交流時遭遇“外國人聽不懂,中國人不明白”的尷尬,因為我們學英語的最終目的是為了用英語和說英語國家的人群交流,而不是為了用英語和國人交流——國人之間用漢語交流會更容易、更方便。

第四方面、對如何向世界展示中國文化的認識。“讓世界了解中國,讓中國走向世界”是我們向世界展示中國文化的奮斗目標。胡曉瓊認為,在世界范圍內(nèi)推廣“中國英語”可以讓說英語國家的人更好地了解中國。當然,這在一定程度上會起到一些作用,但是筆者認為,向世界展示中國的更好途徑是在世界范圍內(nèi)推廣漢語語言的使用。

在當今世界,隨著本國國力的不斷強大,中國在國際的政治、經(jīng)濟、貿(mào)易等方面起著越來越重要的作用,中國得到了全世界的關(guān)注。隨之而來的是外國人對中國的語言——漢語和中國文化的興趣,特別是一些西方國家掀起了一股“漢語熱”。我們應該趁著這一股東風,加強向世界推廣漢語使用的力度,利用漢語大力宣傳中國文化,其作用要比推廣“中國英語”來得更直接、更有效。目前我國在世界各地興辦孔子學院,不斷選拔、派出大批優(yōu)秀人才去國外推廣漢語的使用,目的也正在于此。而且此舉也已取得了良好的成績。

所以對于如何向世界展示中國文化,推廣“中國英語”是舍本逐末的做法,并不可取。我們應該通過推廣漢語、宣傳中國文化來實現(xiàn)向世界展示中國這個目標。

三、結(jié)論

國際交流頻繁和英語全球化是當今世界的發(fā)展趨勢,我們中國人學英語、關(guān)注英語研究符合這個趨勢。“中國英語”現(xiàn)象的出現(xiàn)也是一種必然。但是我們學習英語是為了同說英語國家的人更好地交流,而不是為了再創(chuàng)造另外一種語言。所以研究“中國英語”的現(xiàn)象有必要,但沒必要大力地把它打造成一種英語變體在中國和世界范圍內(nèi)推廣。同樣,我國的英語教學還是應該把握標準英語這一最基本的方向,在教學內(nèi)容上多添加有關(guān)西方文化的各個方面的東西,鼓勵學生學習標準英語的語音、語調(diào)、語法。在弘揚中國文化方面,一方面在國內(nèi)加強國學教育,另一方面在國際上推廣漢語的使用。

總之,努力讓“中國英語”走向世界的行動有待商榷。

(作者簡介:孟為民(1970.2-),女,河北玉田縣人,學士,高級講師,河北大學外國語學院,主要從事語言學和英語教學研究。)