甲基強的松龍和免疫球蛋白治療吉蘭-巴雷綜合征的療效比較

陳群 楊期明 李海鵬 廖遠高 楊驕 唐金平

吉蘭-巴雷綜合征(Guillain-Barre syndrome,GBS)又稱急性炎癥性脫髓鞘性多發性神經病,其病因及發病機制不明,但認為細胞免疫和體液免疫反應在疾病發生和發展過程中均起著至關重要的作用。目前認為[1]免疫球蛋白靜脈滴注(IVIg)和血漿置換(PE)是GBS的一線治療,皮質類固醇是次選方案。現將我院2005年~2010年收治的69例有完整病例資料的GBS患者的臨床資料進行回顧性分析,報告如下。

1 資料和方法

1.1 對象 我院2006年1月~2010年12月收治的69例有完整住院病例資料的GBS患者,符合GBS診斷標準[2],于急性期住院治療,并按中華神經精神科雜志編委會所制定的臨床分型將患者分為輕型、中型、重型、極重型四組。且所有患者不合并活動性消化性潰瘍及活動性結核。分組情況:(1)甲基強的松龍沖擊治療(MPPT)組:共31例,男20例,女11例;年齡20~64歲,平均(37.2±5.25)歲。其中輕型6例,中型9例,重型10例,極重型6例。(2)大劑量免疫球蛋白靜脈滴注(IVIg)組:共38例,男17例,女21例;年齡9~78歲,平均(35.8±8.91)歲。其中輕型7例,中型11例,重型13例,極重型7例。兩組在性別、年齡上差異均無統計學意義,具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 治療方法 (1)MPPT組:應用甲基強的松龍1000mg/d,溶于5%葡萄糖500ml或0.9%鹽水500ml中靜脈滴注,維持4~6h,1次/d×3d;后甲基強的松龍減量為500mg/d,溶于5%葡萄糖500ml或0.9%鹽水500ml中靜脈滴注,維持4~6h,1次/d×3d。然后改為強的松片40~60mg,早晨頓服,此后每周遞減10mg,減至10mg/d后服用1周,時間視病情而定停藥;(2)IVIg組:應用丙種球蛋白靜脈注射,劑量0.4g/(kg·d),連續3~5d。兩組患者均同時給予能量合劑,B族維生素營養神經,保護胃黏膜,根據血象和有無感染病灶決定是否應用抗生素,根據呼吸肌麻痹程度是否機械通氣治療,并結合康復訓練。

1.2.2 療效觀察 療效評價標準[3]:治愈:顱神經麻痹、呼吸肌麻痹基本恢復、感覺障礙基本恢復,四肢肌力達4級以上;顯效:顱神經麻痹、呼吸肌麻痹、感覺障礙明顯恢復,四肢肌力達3~4 級;有效:顱神經麻痹、呼吸肌麻痹、感覺障礙有一定恢復,四肢肌力3級以下,但有所恢復;無效:顱神經麻痹、呼吸肌麻痹、感覺障礙無恢復或加重,四肢肌力無恢復;死亡。肌力評分:肌力按國際標準分為6級。

1.2.3 統計學方法 應用SPSS18.0統計分析軟件對所得數據進行統計分析。數據以均數±標準差(±s)表示,兩組比較采用t檢驗,療效比較采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 MPPT組與IVIg組療效比較

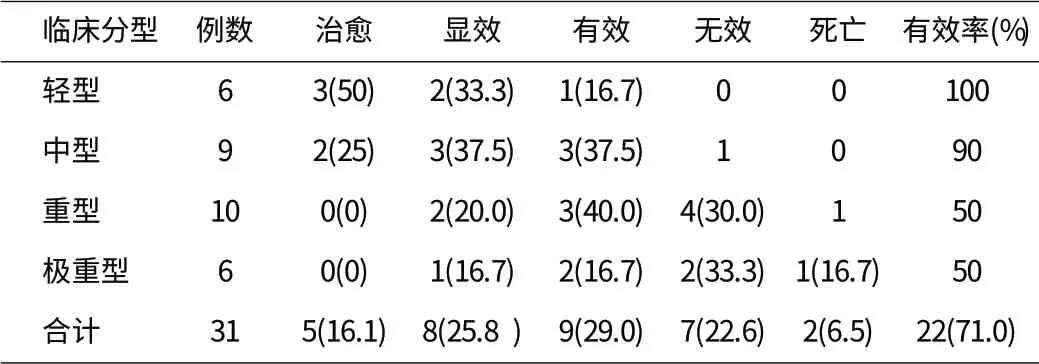

2.1.1 MPPT組治療31例GBS患者的預后情況見表1。MPPT組對輕型有效率(100%)、中型有效率(90%)、重型有效率(50%)、極重型(50%)。31例患者中無效7例(22.6%),死亡2例(6.5%)。無效及死亡合計9例(29.0%)。

表1 MPPT治療組中各臨床分型的預后[例(%)]

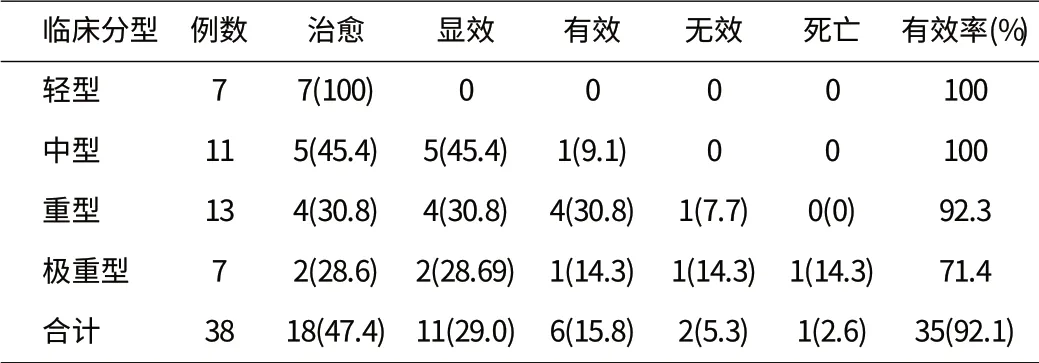

2.1.2 IVIg組治療38例GBS患者的預后情況見表2。IVIg組對輕型有效率(100%)、中型有效率(100%)、重型有效率(92.3%)、極重型(71.4%)。38例患者中無效2例(5.3%),死亡1例(2.6%)。無效及死亡合計3例(8.0%)。

表2 IVIg治療組中各臨床分型的預后[例(%)]

2.1.3 MPPT組與IVIg組的療效比較見表3。兩種治療方法的治愈率和總有效率比較差異有統計學意義(P<0.05),IVIg組的治愈率和總有效率高于MPPT組,而無效率IVIg組低于MPPT組(P<0.05),顯效和有效兩組差異無統計學意義(P>0.05)。

表3 MPPT組與IVIg組不同組別中的療效比較[例(%)]

2.1.4 MPPT組與IVIg組治療輕中型GBS患者的療效比較,見表4。IVIg組的治愈率高于MPPT組(P<0.05)。但MPPT組治療輕、中型GBS合并有效率為93.3%,IVIg為100%,兩者在療效上亦無明顯差異(P>0.05)。

表4 MPPT組與IVIg組治療輕中型GBS的療效比較[例(%)]

2.1.5 MPPT組與IVIg組治療重型、極重型GBS患者的療效比較,見表5。IVIg組的重型、極重型GBS治愈率6例(30.0%)明顯高于MPPT組0例(P<0.01),而無效率IVIg組3例(15.0%)明顯低于MPPT組8例(50.0%)(P<0.01)。治療重型、極重型GBS患者總有效率IVIg組(85.0%)高于MPPT組(50.0%)(P<0.05)。

2.2 不良反應 MPPT不良反應以上呼吸道感染、肺炎、一過性血糖升高為主,IVIg不良反應以皮疹、惡心、頭暈為主,經對癥處理后均消失。

表5 MPPT組與IVIg組治療重型和極重型GBS的療效比較[例(%)]

3 討論

GBS是一種周圍神經組織病變,以急慢性運動周圍神經軸索損害為主。主要病理改變為周圍神經組織小血管淋巴細胞、巨噬細胞浸潤,神經纖維脫髓鞘,嚴重病例可發生軸索變性。Lawn ND等[4]認為病情進展迅速、延髓麻痹、雙側面神經癱瘓、自主神經功能紊亂這4個指標為高度危險因素。目前治療方法,主要包括兩方面,一是一般治療:營養神經、輔助呼吸、預防并發癥及其它對癥支持治療。二是特異的與免疫相關的治療。近年來隨著呼吸支持及加強治療的發展,GBS的死亡率呈明顯下降的趨勢,但據報道[5]目前即使接受正規治療,仍有25%GBS患者需要一定時間的人工呼吸,而且發病半年和1年后大約有20%和15%患者不能獨立行走,1年內死亡率約為5%,這說明GBS患者的治療仍然是一個亟待解決的重要課題。本組69例GBS患者中,無效及死亡12例(17.3%),與文獻報道相似。

目前認為[1]免疫球蛋白靜脈滴注(IVIg)和血漿置換(PE)是GBS的一線治療,皮質類固醇通常認為無效。但無條件應用IVIg和PE的患者可試用甲基強的松龍沖擊治療(MPPT)。據美國一項評價IVIg治療GBS的研究中[6]指出IVIg和血漿置換同樣有效,A級推薦IVIg治療成人格林-巴利綜合征(GBS)。本臨床分析中IVIg組總有效率高達92.1%,而不良反應以皮疹、惡心、頭暈為主,經對癥處理后均消失。由此可見IVIg治療GBS的有效性和安全性。與美國評價GBS的文獻報道具有一致性。IVIg的治療原理可能是:(1)免疫球蛋白具有與抗原特異性結合的特征,在抗原獨特型反應位點上發揮競爭性抑制抗髓鞘IgM抗體在作用,固定補體并中和或封閉巨噬細胞膜上Fc段受體,抑制巨噬細胞在免疫發生過程中的活化調節作用。免疫球蛋白中包含抗基因型抗體,結合及下調產生抗原相應抗體的B細胞,減少自身抗體的產生;(2)有促進修復神經髓鞘功能;抑制T細胞或自然殺傷細胞(NK)而降低病理性免疫應答。近年來MPPT在臨床應用廣泛,但對GBS患者的應用存有爭議,由于我國的特殊國情,經濟欠發達,無條件應用IVIg和PE的患者可試用甲基強的松龍沖擊治療(MPPT)。本觀察中MPPT組31例患者有22例有效,總有效率為71.0%,明顯低于IVIg組92.1%,有統計學意義(P<0.05)。MPPT中15例輕中型患者有14例有效,有效率達93.3%,可能與GBS本身具有自限性,輕中型患者預后相對較好有關。MPPT對GBS的機制可能為:(1)甲基強的松龍改善神經傳導功能,減輕炎癥和水腫,MPPT的療效可能還與其免疫抑制和免疫調節作用,促進膜的穩定性而達到抗脂氧化,穩定通道及增加局部血流量等機制有關;(2)MPPT可使細胞免疫受到強烈抑制,使淋巴細胞數目減少,對T淋巴細胞的抑制作用尤為顯著,主要使輔助T細胞的相對和絕對計數均降低,對抑制T細胞則無改變;(3)促進膜的穩定性而達到抗脂氧化,穩定通道及增加局部血流量等機制有關。本研究結果表明,MPPT治療輕、中型GBS與IVIg療效相當,而IVIg治療重型、極重型GBS優于MPPT,IVIg治療GBS總有效率優于MPPT。需要指出的是兩種方法對于重型、極重型GBS均有一定的局限性,即使效果較好的IVIg,仍有15.0%的無效及死亡率。有人采用早期免疫吸附治療4例重癥GBS患者[7],其中有2例痊愈,2例好轉。并提出早期采用免疫吸附治療,避免了長期大劑量激素使用的副作用,縮短了呼吸機使用時間,降低了長期使用高檔抗生素及呼吸機的費用的觀點。

總之,吉蘭-巴雷綜合征是一組神經系統自身免疫性疾病,目前還沒有特效的療法,我們認為MPPT和IVIg治療輕、中型GBS療效相當;IVIg治療重型、極重型GBS效果更佳。但是在臨床要注重患者的具體病情,因病施治,才可以得到滿意的治療效果。

[1]賈建平.神經病學[M].6版.北京:人民衛生出版社,2009:344-346.

[2]中華神經精神科雜志編委會.格林-巴利綜合征診斷標準[J].中華神經精神科雜志,1994,27(6):380-381.

[3]Atkinson SB,Carr RL,Maybee P,et al.The Challenges of Managing and Treating Guillain-Barré Syndrome during the A-cute Phase[J].Dimens Crit Care Nurs,2006,25(6):256-263.

[4]Lawn ND,Fletcher DD,Henderson RD,et al.Anticipating mechanical ventilation in Guillain-Barre Symdrom[J].Arch Neurol,2001,58(6):893-898.

[5]Hadden RD,H ughes.RA Management of inflammatory neur opathies[J].J Neurol Neurosurg Psychiatry,2003,74(suppl 2):ii9-ii14.

[6]Patwa HS,Chaudhry V,Katzberg H,et al.Evidence-based guideline: intravenous immunoglobulin in the treatment of neuromuscular disorders:report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology[J].Neurology,2012V78N13:1009-1015.

[7]李雅萍,曾佩敏,朱靈.免疫吸附治療急性格林-巴利綜合征4例[J].當代醫學,2011,17(6):64.