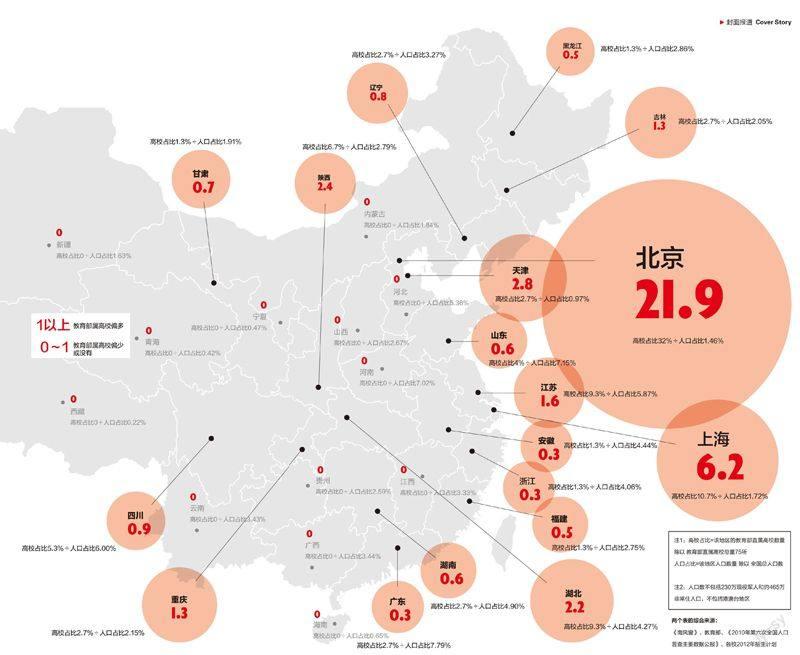

各省(市)教育部直屬高校分布與人口分布對比

2012-05-30 05:37:36戴玉

南風窗 2012年18期

戴玉

中國大陸重點大學絕大部分為教育部直屬,但教育部直屬高校的分布極不均衡:75所中的50所都集中于東部沿海,其中又有近一半匯集北京(24所),體現出“北京優先,經濟主導,適當兼顧”的思路。

占全國人口12.38%的河南河北兩省沒有分配到1所直屬高校,兩省學生的最好出路就是拼死考進占盡資源的北京。而從海南沿國境線往西一直上到內蒙古,除甘肅外,其它省均沒有1所直屬高校,但中國11.21%的人口聚居于此。經濟發達省份同樣飽受優秀教育資源分配不均之苦,在擁有教育部直屬高校資源的18個省份里,人均資源最少的是廣東、安徽和浙江三省,其高校占比僅為人口占比的0.3倍。

與此相對的是各地的“報復性招生”。除中國科技大學外,全國九大高校里的中山大學和浙江大學的本地色彩似乎最濃:其每通過高考招進1名本地學生,分別只對應招收0.9和0.8名外地學生,而復旦大學的該比例為1:10.9。

實際上,各高校正用“小的不公”對抗“大的不公”,各省大部分優秀學生“包攬”本省最優質的高校資源,從而分裂式實現優生優校的“成功匹配”和全國整體上的“分配公平”。但當32%的教育部直屬高校龜縮于僅占1.46%人口的北京,各省需要多強的保護主義才能扭轉這種獨霸?更何況,那些根本沒有優秀高校的偏遠不發達省份,恐怕連本地保護的能力都沒有。

或許中科院直屬的中科大能給我們啟示:它今年通過高考招收本地安徽學生和外地學生之比為1:17.4,開放性穩居十大高校之首,是北京大學的近5倍。

猜你喜歡

江蘇安全生產(2023年1期)2023-02-08 05:58:38

吉林廣播電視大學學報(2021年4期)2022-01-14 02:35:48

作文大王·笑話大王(2021年4期)2021-04-26 19:00:35

作文成功之路·小學版(2020年5期)2020-06-11 12:48:26

小天使·一年級語數英綜合(2018年11期)2018-11-23 09:47:26

電影(2018年9期)2018-11-14 06:57:21

作文世界(小學版)(2018年4期)2018-10-16 17:13:34

資源再生(2017年3期)2017-06-01 12:20:59

快樂作文·低年級(2016年12期)2017-01-03 20:52:44

快樂作文·低年級(2016年6期)2016-06-24 18:58:40