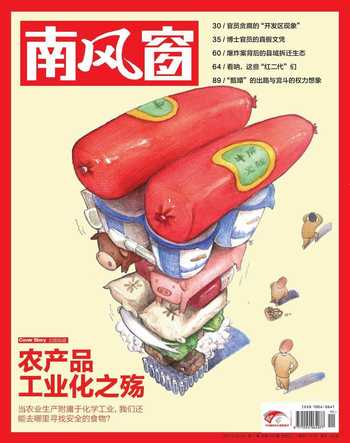

如何再造安全的食物鏈?

石嫣

2008年的三聚氰胺事件曾令舉世震驚,但今天,面對層出不窮的有毒食品,國人已變得麻木起來。我們一次次責怪政府監(jiān)管不力、企業(yè)黑心追求利潤、農(nóng)民單純追求收購量,可這些是問題的根本嗎?

當安全危機在各個食物門類中呈泛濫之勢時,我們或許需要從食物生產(chǎn)的源頭尋找問題。隨著工業(yè)化大生產(chǎn)的降臨,“化學農(nóng)業(yè)”、“石油農(nóng)業(yè)”這種以大量化肥、農(nóng)藥、地膜等工業(yè)化生產(chǎn)要素和技術(shù)手段投入替代傳統(tǒng)生產(chǎn)要素,追求規(guī)模化、高收益的“農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化”道路正逐漸取代幾千年來中國的農(nóng)業(yè)耕作文明,它一方面隨心所欲地供應大量的廉價食品,滿足人們?nèi)找娴筱@的胃口;另一方面也帶來廣泛的生態(tài)破壞,我們越來越遠離健康的空氣、水和土地這些供養(yǎng)了人類的地球資源。

同時,那些供養(yǎng)我們食物的農(nóng)民在整個現(xiàn)代化進程中難以獲得有尊嚴的收入,工業(yè)化不斷從農(nóng)村提取剩余,城市發(fā)展的制度成本向農(nóng)村轉(zhuǎn)嫁而導致了農(nóng)業(yè)三要素土地、資本和勞動力大量外流。頻發(fā)的食品危機背后,是過度膨脹的城市和日趨衰敗的鄉(xiāng)村,城鄉(xiāng)之間成了剝削與被剝削,毒害與被毒害的關(guān)系。也因此,能否再造一個互信的城鄉(xiāng)關(guān)系,在很大程度上決定著中國人能否重新?lián)碛薪】档氖澄铩?/p>

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的激進工業(yè)化

在食物供應的商業(yè)游戲中,有一個響亮的口號:“一天一杯牛奶,強壯一個民族。”在被商業(yè)資本強調(diào)了無數(shù)遍之后,仿佛成了真理。但少有人能意識到,這樣的口號背后,忽視了違背中國乃至亞洲幾千年來農(nóng)業(yè)耕作系統(tǒng)與飲食傳統(tǒng)的關(guān)聯(lián),忽視了違背奶牛自然生產(chǎn)規(guī)律不斷產(chǎn)子產(chǎn)奶帶來的問題,而中國人傳統(tǒng)飲食結(jié)構(gòu)的變化,由以素食為主到現(xiàn)在更多消費肉蛋奶也極大影響了農(nóng)業(yè)的種養(yǎng)殖結(jié)構(gòu),專業(yè)化規(guī)模化的養(yǎng)殖方式也使得動物與人爭糧的壓力更加明顯。

為了替代勞動力的投入,就需要大量使用化學品,幾十年下來,已經(jīng)使得農(nóng)業(yè)成為當今中國面源污染最大的貢獻主體。2010年2月6日,環(huán)境保護部、國家統(tǒng)計局和農(nóng)業(yè)部聯(lián)合發(fā)布了《第一次全國污染源普查公報》。對公報的數(shù)據(jù)進行簡單的分類比較,可以發(fā)現(xiàn)農(nóng)業(yè)源排放的總氮和總磷對兩種水污染物總量的貢獻率已經(jīng)超過一半,分別占到57%和67%。本應起到凈化環(huán)境作用的農(nóng)業(yè),卻成了最大的污染產(chǎn)業(yè)。

事實上,農(nóng)業(yè)污染已經(jīng)呈現(xiàn)出立體化傾向,形成了水體—土壤—生物—大氣各層面直接、復合交叉和循環(huán)式的立體污染。此外,化學農(nóng)業(yè)在制造環(huán)境負外部性的同時,又遭受來自工業(yè)的污染。最終,來自工農(nóng)業(yè)的污染將通過環(huán)境進入生物體,再經(jīng)由食物鏈向頂端生物聚集,人類將成為由污染引發(fā)的食品安全問題的最大受害者。

發(fā)展主義導向下的工業(yè)化進程加速,包括了在農(nóng)業(yè)和食物生產(chǎn)領域激進地推進工業(yè)化。以效益最大化為唯一目標的農(nóng)業(yè)越來越失去自然屬性,扭曲變形得與工業(yè)無異,其負外部性甚至超過工業(yè)。中國正處于這一歷史階段。縱觀世界歷史,美國、日本和歐洲的發(fā)達國家也都在工業(yè)化加速階段歷經(jīng)過嚴重的環(huán)境和食品安全危機。比如日本食物鎘污染導致的痛痛病、歐洲爆發(fā)的瘋牛病和二惡英雞蛋、美國流行的肥胖和糖尿病等等。

即便到了21世紀,美國的工業(yè)化與百年前相比已經(jīng)實現(xiàn)了質(zhì)的改變,但大工業(yè)化食品生產(chǎn)方面改變甚小,甚至隨著壟斷程度加深,工業(yè)化達到了無以復加的程度,食品安全問題表面上得到較好解決,但一個不能忽略的事實是,美國1/3的成人超重和1/3的兒童肥胖;美國人預期壽命降低也與美國的食品體系和醫(yī)療體系密切相關(guān),美國人在食品上花費越來越少,僅有6%;在醫(yī)療上的花費越來越高,占16%。

食品安全成為世界問題與化學農(nóng)業(yè)成為世界農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系的主流、工業(yè)化食品生產(chǎn)體系成為百姓餐桌的主宰、鋼筋水泥森林的城市成為人類主要寄居地高度相關(guān)。

我們到底要什么?

在反思現(xiàn)在食品體系的問題時,有人反問我們?nèi)绻裱绹牧畠r食品體系和高價醫(yī)療支出的路徑是否行得通?但廉價食品的真實成本是什么,是否包括我們消耗了子孫后代賴以生存的自然資源的成本?我們餐桌上不斷豐富起來的食物和每年浪費掉的足夠3億人口的糧食是什么關(guān)系?我們不斷朝土地要產(chǎn)出,朝動物要產(chǎn)出,過量施用農(nóng)藥、化肥、生長素,卻忘記了吃進肚子里的食物只不過是幻象,就像吹起來的氣球,一扎就破。

化學農(nóng)業(yè)和工業(yè)化食品體系都是為了滿足城市居民日益膨脹的物質(zhì)享受欲望。在消費主義的大潮流之下,需要不斷地生產(chǎn)、不斷地消費,而這個過程中所有的負外部性全部轉(zhuǎn)嫁給了環(huán)境,當然還有人類的身體健康。

每一天,我們的耳朵都浸淫在廣告攻勢之下,被灌輸著什么樣的生活是高品質(zhì)生活,什么樣的食品是好食品,卻不知沉迷于“消費者是上帝”的廣告詞中,人類和環(huán)境付出了多少代價。食品中的農(nóng)產(chǎn)品尤其不能滿足人類的消費主義需求,因為大自然自身的規(guī)律不可改變,在中國的北方,冬季陸地不能種植蔬菜,如果想吃反季節(jié)蔬菜,可以用溫室大棚種植,但在這種溫室高溫高濕條件下,植物極易生病,大量生產(chǎn)就需要控制病害,于是就需要用藥控制,而且還要低成本控制;那好,我們不吃北方的大棚菜,吃南方空運過來的應季蔬菜,可你想想,植物從采摘到餐桌需要多長時間,這就需要還未完全成熟就采摘下來,運輸過程中也需要用種種方法保鮮,到市場前也許還需要冷凍或者催熟。再進一步,想一想我們?yōu)榱藵M足自己的胃口,這樣的長途運輸要消耗多少能源?

這個時候,我們是否應當追問自己:到底要什么?維持現(xiàn)有的消費主義導向,我們是否能吃到真正健康的食品?

國家的救贖

治理農(nóng)業(yè)污染,緩解食品安全問題需要巨大的資金投入。發(fā)達國家解決這些問題的措施之一就是給予農(nóng)戶高額補貼,日本的農(nóng)民收入高于國民平均收入,其中60%左右來自與政府的補貼。農(nóng)民的收入高了,自然就放棄了不計代價從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中獲利的竭澤而漁式的生產(chǎn)模式。但歐美的巨額補貼模式對中國當前的經(jīng)濟實力而言是無法執(zhí)行的。

解決問題的根本還在于發(fā)揮傳統(tǒng)小農(nóng)的智慧,低成本地打造中國可持續(xù)農(nóng)業(yè)和食品生產(chǎn)體系。與迄今才有40年歷史的“化學農(nóng)業(yè)”相比,中國幾千年的農(nóng)業(yè)耕作則更算得上是資源節(jié)約和環(huán)境友好的。美國農(nóng)業(yè)土地管理局長King考察了中國農(nóng)業(yè),于1911年寫成了《4000年的農(nóng)民》(Farmers of Forty Centuries),該書日后成為指導歐美有機農(nóng)業(yè)發(fā)展的經(jīng)典著作之一,英國和美國的有機農(nóng)業(yè)創(chuàng)始人都深受該書影響。

日本于1992年首次提出了“環(huán)境保全型農(nóng)業(yè)”概念。政策所關(guān)注的對象已不僅僅是“農(nóng)業(yè)”,而變成了“食物、農(nóng)業(yè)、農(nóng)村”;政策目標已不再局限于提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率層面,發(fā)展路線也由單純追求規(guī)模擴大和效率提高轉(zhuǎn)變?yōu)橹匾曓r(nóng)業(yè)的多功能性和自然循環(huán)機能的維持和促進;在政策指引下,相關(guān)法律陸續(xù)出臺。

1992年歐盟對共同農(nóng)業(yè)政策進行修改,加入農(nóng)業(yè)與農(nóng)村環(huán)保的內(nèi)容。2003年6月歐盟改革農(nóng)業(yè)政策,大幅取消向農(nóng)產(chǎn)品提供直接補貼的做法,轉(zhuǎn)而將農(nóng)業(yè)補貼與環(huán)保、食品安全和勞動條件等標準掛鉤等,形成了以環(huán)境保護為核心的農(nóng)業(yè)補貼政策體系。

中國政府的農(nóng)業(yè)指導思想也逐漸發(fā)生變化。2007年的中央1號文件一改堅持多年的“農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化”指導思想,轉(zhuǎn)而提出“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”這一更加符合生態(tài)文明的農(nóng)業(yè)發(fā)展新思想。2008年十七屆三中全會,又提出到2020年要把農(nóng)業(yè)建設成為“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型農(nóng)業(yè)”的長期目標。中央政府對農(nóng)業(yè)政策調(diào)整的方向正是從化學農(nóng)業(yè)階段的反生態(tài)方式轉(zhuǎn)變?yōu)轶w現(xiàn)多功能性的生態(tài)農(nóng)業(yè)方式。

農(nóng)業(yè)化學化不過短短三四十年,而中國有著6000多年的傳統(tǒng)生態(tài)農(nóng)業(yè)經(jīng)驗、生產(chǎn)技術(shù)和模式的積累,推動生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展具備必要的各項物質(zhì)資源,最大的障礙只是來自于化學農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系中業(yè)已形成的盤根錯節(jié)的利益集團。

食物社區(qū)的重構(gòu)

隨著食品危機的蔓延,以及在這一議題上的政府乏力,今天中國社會各地都出現(xiàn)了各種各樣的都市食品安全運動,大體有如下四種類型:

第一種,由個人推動的,具體表現(xiàn)為公開抗議的形式,如三聚氰胺受害者兒童的父親趙連海。

第二種,個人采取各種方法、借助個人和社會關(guān)系資源自救,如清華大學社會學系的教師李彩霞自己到郊區(qū)租地種菜、李開復在自家小院種菜、謝東娜在陽臺種菜、鐘聲委托自己家農(nóng)村的親戚帶雞蛋等。

第三種,利用權(quán)力資源、單位制度獲得安全食品的特供渠道。如北京的巨山農(nóng)場和海關(guān)農(nóng)場等。

第四種,借助商業(yè)形式,利用市場手段的社會組織直接與社區(qū)對接的社區(qū)支持農(nóng)業(yè)模式(Community Supported Agriculture),如小毛驢市民農(nóng)園、北京有機農(nóng)夫市集等。

前三種形態(tài)都是以個人為中心的自救行動,第四種方式則是更多地調(diào)動了兩種社區(qū)的力量,而社區(qū)重構(gòu)是這種形態(tài)的主要行動目標。社區(qū),原意是共同體,指有共同愛好、信仰、工作等的一群人,而在中國則更多地理解為共同居住的群體。中國一盤散沙的社會結(jié)構(gòu)使得食物體系的信息不對稱,重構(gòu)健康的食物體系需要更有組織化的農(nóng)民和消費者。

替代農(nóng)產(chǎn)品體系(Alternative Agri-Food Networks,AAFNs)或者替代食物網(wǎng)絡(Alternative Food Networks,AFNs)代表著一種對食物生產(chǎn)、流通和消費的空間重構(gòu)和社會屬性重構(gòu)的努力。替代食物體系一方面與主流食物體系在生產(chǎn)方式上有所區(qū)別,主要包括有機農(nóng)業(yè)、自然農(nóng)業(yè)、生物動力農(nóng)業(yè)、永續(xù)農(nóng)業(yè)等;另一方面在流通環(huán)節(jié)有所區(qū)別,主要包括社區(qū)支持農(nóng)業(yè)(Community Supported Agriculture,簡稱CSA)、農(nóng)夫市場、消費者合作社、觀光農(nóng)業(yè),強調(diào)從生產(chǎn)到餐桌的整個環(huán)節(jié)生態(tài)化和短鏈化。

隨著經(jīng)濟發(fā)展,中產(chǎn)階層消費人群數(shù)量日漸龐大,對生態(tài)環(huán)境和食品安全的需求與主流農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和食物體系之間存在矛盾。日益頻發(fā)的食品安全事故加劇了中產(chǎn)消費群體對食品安全的擔憂,對工業(yè)化食品體系和全球化食品供應系統(tǒng)的不信任,以及對城市化的反思和鄉(xiāng)村重建思潮的興起等因素成為世界范圍內(nèi)替代食物體系形成的背景和發(fā)展動因。

社區(qū)支持農(nóng)業(yè)(CSA)的基本理念是:消費者預付生產(chǎn)者費用,與生產(chǎn)者共擔生產(chǎn)過程中的風險,由此確保生產(chǎn)者的收益,從而最終收獲健康的農(nóng)產(chǎn)品。生產(chǎn)者也因此獲得了維系在土地上健康生產(chǎn)、維持生計的收入。這一概念的出現(xiàn)是由于城市人距離土地的距離越來越遠,越來越少的人了解食品的來源和生產(chǎn)者,所以市民逐漸開始關(guān)注土地的健康和城鄉(xiāng)之間的關(guān)系。

據(jù)調(diào)查,日本有80%的人認為“使用農(nóng)藥、化肥是致癌的主要原因”,75%左右的人注意“買沒使用過農(nóng)藥、化肥的水果和蔬菜”。在市場需求轉(zhuǎn)變情況下,日本的農(nóng)戶生產(chǎn)模式也開始轉(zhuǎn)變。由于生態(tài)環(huán)保理念的傳遞,1986年,在馬薩諸塞州建立了美國第一個CSA農(nóng)場,如今的美國據(jù)說已經(jīng)有約5000多家農(nóng)場采用這種模式,約覆蓋30萬家庭,影響人群近百萬。“吃在當?shù)兀栽诋敿尽钡睦砟铋_始逐漸被大眾所接納。

目前,體現(xiàn)“風險共擔、收益共享”理念的另類食物體系網(wǎng)絡正在中國迅速展開。據(jù)小毛驢市民農(nóng)園不完全統(tǒng)計,迄今為止在北京、上海等20多個省市出現(xiàn)了80多家CSA;此外,還有NGO、企業(yè)等發(fā)起的有機農(nóng)夫市集,市民組成的消費者組織等其他相關(guān)形式,構(gòu)成了中國的另類農(nóng)業(yè)與食物網(wǎng)絡。美好的城市生活需要健康的空氣、水、綠色植物和健康的食品,更需要健康的人與人之間的關(guān)系。健康的土地=健康的食品=健康的人生。

“食物社區(qū)重構(gòu)”背后所蘊含的理念是建立起本地化的農(nóng)業(yè)與食品經(jīng)濟體系,并創(chuàng)造一個社會環(huán)境,在這個環(huán)境下,農(nóng)民生產(chǎn)者和市民消費者一起工作來實現(xiàn)食品保障和經(jīng)濟、社會與自然環(huán)境的可持續(xù)性。這是目前從根本上解決食品安全問題的途徑之一,也是市民消費者可以通過自己的行動獨立決策去尋找健康的食品的方式,城市人重新連接土地的希望,是農(nóng)民健康生產(chǎn)維系生計的希望,也是城鄉(xiāng)之間的互救與自救。