王旭明:繼續發言

尤蕾

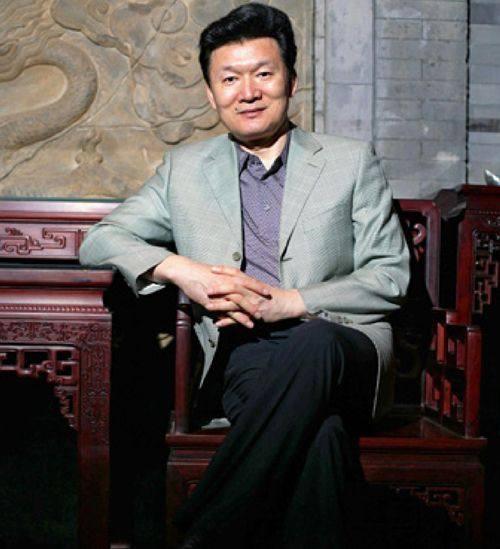

他曾被稱為最“個性”新聞發言人,傳達政策時,也常常讓自己陷入新聞與輿論的漩渦之中。

他拋出的“大學生養豬論”、“媒體無知論”、“教育買衣論”等言辭讓公眾嘩然,也因言遭炮轟,甚至有媒體直接刊文喊其“下課”。

他將自己的最后一次新聞發布會比作《最后一課》,卸任后“欲哭無淚”,有人因此發出“一個時代結束了”的惋惜之聲。

爭議依舊,他已轉身。如今,原教育部新聞發言人王旭明,經歷了4年磨礪,他說對語文出版社社長這個工作已日漸親近。但他似乎卻難享這份清凈,他仍不能容忍同行和官員雷人的表達和可怕的沉默。于是,他選擇了再次發言,指點江山,點評同行。

2011年甬溫線事故后,他的一封《寫給勇平兄的一封信》公開批評原鐵道部發言人的失言,矛頭直指新聞發布制度;他批評外交部發言人不夠憤怒,對發言人慣用語態多有指摘;他大罵危機中打死也不說的官員“笨”,思考官員任用制度。

對于時下的中國而言,王旭明的不在其位仍謀其政,似乎成了發言人之中的孤本。他坦言,繼續發言必須讓自己的內心更加強大,堅挺,屹立。政務公開以非典為助力,代價太過慘痛,如果有新的契機,希望是積極的正能量。

公開信

2011年,甬溫線“7·23”特大事故之后,王旭明在博客上發表了《寫給勇平兄的一封信》,再次將自己置于風口浪尖之上。作為私交尚可的朋友,也曾是同道之人,王旭明以公開信的形式毫不留情地指摘原鐵道部發言人王勇平,“這個發布會根本就不該開,領導一定要開,也不該由你一人開;即使你一人開了,也不該這么開”。

這封信發表后,他付出的代價是背負上了“不仗義”的罵名,有人調侃道“走了王勇平,火了王旭明”,批評他踩著同行出風頭。

王旭明無暇理會人們的議論紛紛,“今天勇平,明天誰”的擔憂壓住了各種私心雜念。天生就存在缺陷的新聞發布制度,在此危機事件中又一次露怯了。王旭明的這封信肯定會讓鐵道部不舒服,或許也開罪了朋友,但的確是繼非典之后對新聞發布制度的再反思。

此刻,王旭明也體味到些許悲涼。當時該來而沒來的人沒有得到處理,而王勇平卻黯然去國。對于一位一年最多能召開40場發布會的發言人,僅僅因一次失敗而卸任,這至少說明了敢于說話,敢于多說話的發言人的處境。

王勇平卸任后,很快繼任者就誕生了。不過“沒有召開過新聞發布會”,王旭明說。

與許多卸任時公眾叫不上名字的發言人相比,“二王”都可謂佼佼者。正常調動也好,黯然離場也罷,都暴露出了制度設計上的缺陷。非職業化的新聞發言人,說與不說無異,甚至多說錯說必受懲罰,沉默反而更為安全。缺乏獎懲機制,倘若讓干得好的受懲罰,干不好的獲提拔,那就更糟了。

王旭明也叩問著自己,如果讓他擁有了現今這一切生活閱歷之后,時光倒流,他也很難保證如當初那樣有干勁。一切癥結恐怕要歸咎于制度環境。一個良好的制度環境,可以讓本來不那么好的人變得優秀,而一個不完善的制度環境則會使一批很好很想干的人變得不想干。

搭橋人

民不畏怕奈何以怕懼之。“我不怕得罪人。”王旭明說,他對同行多有點評,無意對同行進行人身攻擊,只是憑著一股子對發言人工作的摯愛。他引用汪國真的詩“既然選擇遠方,便只顧風雨兼程”,詮釋自己帶有童趣般的發言人理想,而這一切都始于“黃埔一期”的經歷。

王旭明與原衛生部發言人毛群安等,同為新聞發言人“黃埔一期”培訓班學員。2003年非典之后,國新辦啟動中國政府新聞發言人培訓工作,首期學員包括來自66個部委和地方的100多名新聞發言人,這個為期5天的培訓班被稱為“黃埔一期”。

非典之前,政府信息的透明度差,西方對我國政治普遍抱有“暗箱操作”的刻板印象。沉默是金、言多必失、槍打出頭鳥等官場“潛規則”在新聞發言人的工作中,不僅不能給政務公開帶來任何正面效應,反而會削弱政府的公信力。

也因此,清華大學新聞與傳播學院副院長史安斌教授在培訓班的首要目標,就是要把這些官場觀念全都清除掉。王旭明說,“黃埔一期”帶來了一場革命性的變化。

“黃埔一期”帶給他們這一批人的是生命激情和沖動,王旭明說,他們帶著孩童般的好奇心開始了推動政務公開的探索。無論對發言人本身還是對發布制度,這在中國自1983年確立新聞發布制度以來,都是史無前例的。

在任時,王旭明在傳達新聞時也屢屢制造新聞。為了讓一系列教育政策取得更廣泛的影響,他提前設置議程,拋出重磅言論,有意讓媒體和公眾為之嘩然。

卸任后,這種孩童般的執著依舊,每每看到聽到一些發布會上發言人的笨拙表現,他急不可待地赤膊上陣。

“哈藥是在哈爾濱當地造成了污染,憑什么跑到北京開新聞發布會,這兒的人又不是受害人,你道歉有什么用?是不是大腦進水了?”

王旭明還認為外交部發言人在談論一些問題時生氣的味道不夠。當公眾已經憤怒到了極點的時候,不能再用文縐縐的外交辭令般的語言。“如果我是外交部發言人,至少會充分運用肢體語言表態,拍桌子、瞪眼睛都行啊!”

對發言人工作的責之切,恐怕與他的職業經歷有關,他做過記者,太知道媒體和受眾需要什么。同樣,10幾年教育部的從政經驗又使得他深解政策和政府立場。王旭明認為,新聞發言人應該是個“搭橋人”,架起政府與公眾之間的橋梁。

恰恰搭橋人是時下最需要的,而刻板的宣教者則應該再少一些。

民間立場

在工作調動中,他或許無法主宰自己,但在微博中,他卻可以秉承個人立場暢所欲言。

在王旭明看來,曾經的教育部發布臺和如今的微博,對于他有著不同的意義。“做發言人是代表別人說話,而微博則是代表自己發言。”王旭明如是說。

曾經的官方口徑與如今的民間立場存在很大的距離感。“做教育部發言人,立場必須是政府的。”王旭明假設,如果有朝一日他再回到那個位置,也可能會關掉微博或改變其內容。原因無他,這是一個職業素養問題。

如果說他的觀察角度以前是自上而下,那么如今他自下而上的民間立場讓他的發言更自由了。

王旭明稱自己的微博大度大氣,5000余條微博,幾乎每篇都針對公眾關注的熱點事件進行評論,超越教育,超越國界。而他的微博發言極具個性化色彩,幾乎都是原創,甚至都可當成微小說來閱讀。

“我更喜歡微博。”王旭明說,應該給微博設立諾貝爾獎。在人們習慣于網絡“圍觀”的今天,微博,抑或說網絡都在對中國的政治公開與民主進步發揮著巨大的力量。他不無感觸地說,如果沒有微博,“表哥”、“房叔”等等,怎么能被揭露出來?恐怕這些人都還過得好好的呢。

不過,自由發言個性表達也會給他制造麻煩。因此王旭明說,想要繼續發言就必須戰勝最大的阻力——自己的內心,要不斷地克服懶惰、怕惹事等私心雜念,還要戰勝“小人”。

前不久,我國新增補了兩位高官,一位是本科學歷,一位是大專學歷,王旭明發微博稱這是一股小清新。“之后,就有人跟我說,現在都在傳,王旭明反對兩位新增補的高官,王旭明這個人危險了。”王旭明笑著說,他的成長始終有“小人”伴隨左右,總有那么一些人唯恐別人不出事。

“我就是要寫一些公眾感興趣的話題,因為個性使然,難免會有尖銳的表達。”王旭明說,只能讓自己的內心強大起來,戰勝歪風邪氣和不正確的見解。他的鐵桿粉絲,一位建言小學書法課程的普通干部送給王旭明一副對聯,其中暗含“旭明”二字。王旭明說,他特別喜歡別人的稱贊,這種正能量能幫他消解負能量。

出乎意料的是,王旭明似乎并不指望他所具有的個性品質在如今二三十歲的年輕人身上得以體現。“像我一樣的年輕人,肯定會吃更多的苦。”王旭明解釋道,“當下的氛圍對勇于創新勇于進取的喬布斯式人物,起碼是不提倡不鼓勵不寬容,更不給予關懷的。”接受平庸,拒絕不平庸,是這個時代的通病。

而塑造了王旭明如此個性的時代,是上個世紀80年代初期。那個時候人們的激情、不甘寂寞的情感要比現在強烈得多,一大批人棄官下海,一大批大學畢業生自主創業。對理想的追求遠遠高過對現世安穩的要求。而如今則不同,大學畢業生擠破頭要進國企,希圖通過國考謀得一官半職。在王旭明看來,人人爭當官,是歷史的倒退。在歷史倒退的潮流中想逆流而上,當然更難。

教說話

如今身為語文出版社社長的王旭明,似乎不比做新聞發言人時更清閑。記者第一次去采訪時,在他那間書報堆積如山的辦公室里,他在采訪的間隙,還和某出版社編輯商定新書策劃案。

在他卸任的4年間,原本最不愿意出書的王旭明,卻一口氣出了4本書。其中,最新出版的一本是《明正言順:王旭明談官員說話之道》。他自稱“人微言輕”,但仍無法完全拒絕為官員講說話之道的邀請。

“官員的沉默和他們的雷人語錄無時無刻不在刺激著我。”王旭明提到給官員講課的初衷如是說。

故宮博物院都遭遇N重門了,卻以“金子般”的沉默和死豬不怕開水燙的精神面對媒體,這對國家形象的損害,不啻于慢性自殺。更為遺憾的是,這樣拙劣的表現在官員解決危機事件中比比皆是。

莫言獲得諾貝爾獎引發種種質疑,竟然有人稱這是交易的結果。出面平息流言的是諾貝爾獎終身評委馬悅然先生。而面對流言,國內卻幾乎集體失聲,無人出面反駁。“這不等于在抽打我們的臉嗎?”王旭明激憤地說。

在書中,王旭明寫道,雷人語錄在我們的耳畔呼嘯而過,令人心驚膽戰,也令人為說話者感到難為情。而個別官員笨拙的表現,也被他斥為笨到笨蛋的程度。責罵歸責罵,做過7年教師的王旭明還是想做一次老師,只不過這次的學生是官員,教學內容就是學說話。

王旭明說在當代中國,最主要的就是解決兩個問題,一為說,一為做。兩者無法互相替代。“如何做,我不懂,但對說還是有些心得。”其實,他提到的說話,就是把好事和好話說好,把不好的事和不好的話好好說。

這樣的講課,一年大概二三十場,尤其是近兩年來特別多。看得出他很享受這個過程,還曾開玩笑說,特想馬上退休,一門心思講課去。而對于講課究竟能收到多少效果,王旭明表示不是特別在意,也不能著急。

久居官場,長期習慣于一種思維模式,一種語態表達,即便有些人想超越,但因為真的不懂而作罷。更多的人則是安于習慣,甚至不想丟棄官話,似乎官話與民話是區分身份的語言標志。王旭明了解官員,便懂得不能急功近利,而是允許他們在實踐中反復習得,靠幾場培訓改變固化思維幾乎不可能。

這些官員是最基礎執政力量,只有他們一點點改變對公眾對媒體的態度,把話說好,才有可能真正推動中國民主政治的進步。恐怕這是王旭明希望把說話作為提拔干部的硬性指標的重要原因。“千萬不能再把面對公眾就打哆嗦,躲躲閃閃的人提拔上來了。”王旭明說。