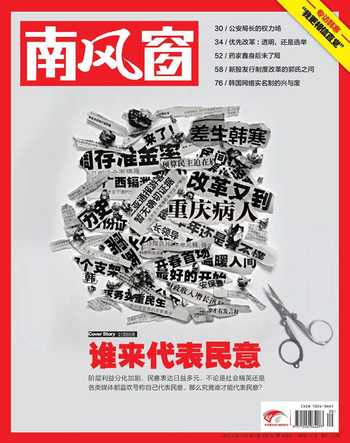

誰來代表民意?

田磊

在社會利益多元分化加劇的今天,人民群眾對自己的代表懷有更高的期望。

從這個意義上講,每年的全國“兩會”,其政治價值是無與倫比的。超過5000名的代表和委員被普遍視為民意的集大成者,雖然他們的意見對諸多重大政治經濟難題的解決未必都能起到立竿見影的效果,但它掀起的媒體對“兩會”新聞一年一度的報道熱潮和互聯網上的論政熱情,都讓中國人或主動或被動地卷入這一年一度的民意表達盛會。

不過,在當代中國政治學研究的視野里,卻少有人會將“兩會”看作是一個由公眾代表探討政治性議題的平臺。“兩會”直接呈現人民與政府的互動的政治議題偏少,更多的是民生發展之類話題的互動。

在剖析西方民主制度的困境時,清華大學的汪暉教授曾經發明了一個詞“代表性的斷裂”,如果用這個視野來觀照中國的政治結構,情況則明顯不同,代表與被代表關系的建構和斷裂都有著鮮明的中國特色。

然而,曾經被知識群體寄望學習的西方民主制度似乎也出了麻煩。歐美世界幾年一次的投票不僅沒有辦法保障公民在日常生活中參與公共事務的權利,這種定期的政治選舉本身也越來越容易被精英小圈子嫻熟操弄。事實上,在歐美現存的代議制政治制度中,人民真正實現政治參與的可能性都大大降低了,實際的精英統治和表演性的民主相結合雖然掩蓋了很多問題,當然,也在某種程度上維護了社會秩序。

媒體是實現表演性政治最重要的一個工具。現代社會中,媒體權力與政治權力相互滲透,媒體可以通過傳播“公共意見”而對政治公共領域形成支配性的影響。但同時,一個成熟的政治體往往也會有一整套技術行之有效地控制文化傳播。

在中國傳媒業變革的現實中,如何在尊重傳統的基礎上,構建有中國特色的“公共領域”,如何在現實的基礎上,重構更高層次的“公共領域”,使話語權和傳播資源在不同社會群體之間公平分配,使各階層的意見表達得以均衡呈現,真正體現執政黨強調的“媒體社會責任感”,這不僅是傳媒業本身的問題,也將對中國社會的未來走向產生深刻影響。