文化雜交:廣州的過去與未來

張忠培

什么樣的文化進步路線,才能引領廣州將建設世界文化名城的理念付諸實踐?鑒古知今,要回答這個問題,必須從廣州以往走過的文化道路談起。

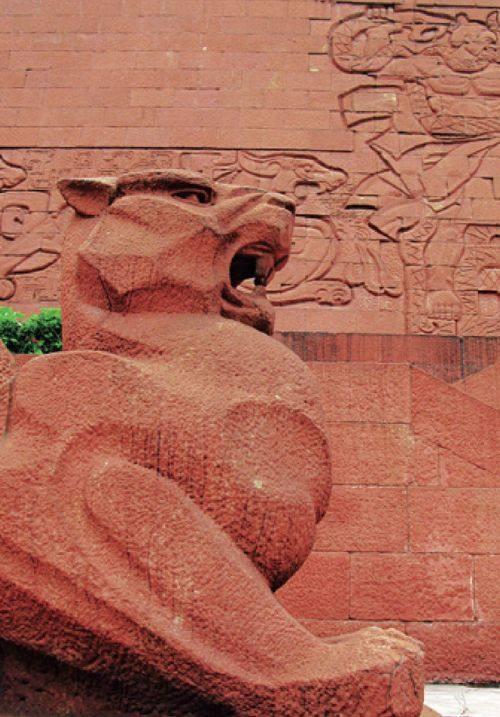

考古廣州

從迄今為止的考古學發現與研究來看,廣州不是新石器時代文化的原生地區,先秦時期的廣州主要經歷了三個階段。

一是以增城金蘭寺遺址為代表的文化遺存,距今約7000年后段。二是以增城石灘、廣州新市等遺址為代表的幾何印紋陶的文化遺存,距今4000年中期前后,約當于中原地區的夏商時期。三是廣州增城浮扶嶺遺址代表的以夔紋陶為特征的文化遺存,相當于中原地區的兩周時期,年代上限或可早到商代晚期。這三類考古學文化遺存,從它們考古學文化的文化譜系構成來看,都呈一元為主的多元文化譜系結構。

1999年,廣州至惠州高速公路建設時,在博羅縣內的橫嶺山發現一處商周時期的墓地。在8000平方米的發掘范圍內清理出300余座墓葬,出土了大量青銅器、原始瓷器和石器等。其年代大約經歷了商代晚期至兩周時期。

2000年我在橫嶺山遺址發掘現場住過一段時間,對那里的青銅器印象深刻,青銅鼎、鐘都具有濃郁的中原特點,鐘鳴鼎食的中原禮制已經深入到嶺南的社會生活之中,可是大量的夔紋陶器卻是嶺南獨有的東西。于此,以夔紋陶為特征的廣州增城浮扶嶺遺址為代表的遺存,其一元為主的多元文化譜系結構,便活生生地顯示在我們眼前。同時,考古學研究證明,這類遺存所以產生夔紋紋飾,是在幾何印紋陶基礎上吸納中原青銅器上的夔紋所產生的結果。從這里我們又見到廣州再現了我早已論證的“傳承、吸收、融合、創新”這一文化演進的規律。

這三類考古學文化中的以增城金蘭寺遺址為代表的文化遺存,當不是廣州的土著。這類遺存在湖南、廣西和貴州有著廣泛分布,最早發現于湖南,又被湖南考古學者最先確認出來,從目前考古發現與研究來看,這類遺存所代表的考古學文化于湖南最為發達,故可認為廣州存在這類遺存所代表的考古學文化,當是鄰近地區同類文化居民殖民于廣州的結果。

增城石灘、廣州新市等遺址為代表的幾何印紋陶的文化遺存,于江蘇、浙江、廣西、福建、江西和湖南等地均有廣泛的分布,學術界普遍認為是百越族的文化。這種文化的源頭,當與增城金蘭寺遺址為代表的文化無關,也當是鄰近地區同類文化居民移植于廣州的結果。至此,我們可以將廣州歸入不同考古學文化居民先后于此殖民的“歷史—文化區”。

自以增城石灘、廣州新市等遺址代表的幾何印紋陶文化始,廣州呈現出與上述文化演變不同的另類情形。如前所述,廣州增城浮扶嶺遺址代表的以夔紋陶為特征的文化,是在幾何印紋陶基礎上吸收中原青銅文化因素所產生的文化。從以幾何形印紋陶為內涵的文化至以夔紋陶為代表的文化的演變,是同一譜系的不同考古學文化的時序更替。這種考古學文化的更替,是考古學文化通過傳承傳統的優秀文化,吸收外來先進文化,進行融合,達到了創新的結果。此時的廣州,已成了“親族文化區”。

文化演進

我曾經就文化與政權的關系說過這樣的話:我國走過的道路,是從史前的文化多元一體,經過西周的封建,至秦漢帝國實現了“一統多元”,“一統”是指“政權一統”;“多元”指的是“文化多元”。到了近代,我們以中華民族和中華文化來概稱中國境內的諸民族和他們的文化,以表述中國境內諸民族的文化是“多元一體”的事實。

公元前214年秦統一嶺南,設南海、蒼梧和象郡。自此,嶺南進入新的歷史時期,嶺南重鎮—廣州并入帝國的版圖。從此以后約2000年的歷史中,廣州和全國其它地區一樣,雖經歷了政權的統一和割據,但其文化則始終基本上處于“一統多元”的格局中。在這2000年中,廣州的文化走過什么樣的道路,于“一統多元”的格局中處于什么樣的位置?

其一,是規模更大、速度更快地實現了漢文化和南越文化的融合。這一文化的融合,一是漢文化吸收了南越文化的一些優秀文化因素;二是南越文化完成了漢化的同時,也保存了一些自身的文化因素;三是在漢文化的根基上,南越文化匯入漢文化,實現了民族融合。其結果之一是和全國其它地區的漢墓相比,廣州的漢墓有著自身的文化特點,在漢墓分區的考古學研究中,如有的著作所做的那樣,需將以廣州漢墓為代表的嶺南漢墓單獨列為嶺南區,以表述嶺南漢墓和其它地區漢墓所存在的文化差異。可見,南越文化沒有消失,她的優秀成分融化在漢文化之中,改變和豐富了漢文化,并使嶺南的漢文化成為整個漢文化中自具特色的一支地方文化。

其二,是秦以來的廣州,和歷時動態中的中國版圖內的同期的其它地區,走上了共同的文化演進的道路。諸如佛教的傳入、道教的產生、禪宗的出現,儒學轉變為理學和基督教及天主教的傳入,便是這文化演進道路上具有里程碑意義的重要事件,從而如梁啟超所說的那樣,在歷史的進程中走完了“亞洲的中國”的道路,邁開腳步,踏上了“世界的中國”的旅程。

其三,廣州最先成了中國冷眼向洋看世界的城鎮,是中外文化交流的重要窗口。南越王墓葬中銅提梁壺上的4艘羽人船和德慶宮墟出土的陶船模型,證明廣州是海上絲綢之路最早的一座始發港。廣州漢墓出土的陶座燈上深目高鼻、裸體露胸、濃厚毛發的形象海外來人的陶俑,以及大量的琉璃、水晶瑪瑙、琥珀等珠飾出于廣州漢墓,決非偶然,說明廣州已是中國面向海外的對外經濟及文化交流的前哨重鎮。當葡萄牙殖民者于明嘉靖32年(1553年)進入澳門之時,廣州便成了中國通往歐洲西方世界,和通向“世界的中國”的門戶。

廣州遵循著“傳承、吸收、融合、創新”這文化演進規律,走上了文化進步的必由之路,在推進中國文化發展中擔當著重要角色,在從“中國的中國”到“亞洲的中國”和向“世界的中國”走去的旅程中發揮了重要作用。

中西匯流

中華帝國的沉淪,始自元朝。至明代晚期,沉淪的中華帝國始走上復蘇的道路。此時,西學傳入中國,中學開始直面西學,出現徐光啟、李贄這樣的巨人,但正如徐中約在他的《中國近代史》一書所說的那樣:“西學的一縷微弱之光,在一部分較進步的中國士大夫中間隱約閃亮,卻從未照射到其他地方,他們充其量只是給幾乎不可變更的中華文明帶來了一陣微微的顫抖而已。”

這“微微的顫抖”經歷了300余年,中華帝國仍沿著以往道路指引的方向向前走去。其間,清朝替代明朝,專制體制變本加厲,且自乾隆后期起,進而更加愚頑,直到鴉片戰爭西方列強以堅船利炮敲開清王朝閉關鎖國的大門,才震動了中華帝國,使它開竅了。自此,向西方學習,追求科學、民主、自由、人權,建立共和政體,實現現代化,和世界接軌,才成為中國人的自覺追求。這中西文化碰撞、交流、融合、創新之路,崎嶇坎坷,跌宕起伏,曲折迂回。

中華兒女通過“洋務運動”、“百日維新”,實現了辛亥革命,又經幾番反復,才以廣州為基地,完成北伐,統一中國,建立了具有共和希望的較為開明的黨國專制政治體制。為什么實行北伐,再造共和要以廣州為基地?因為廣州是中西文化匯流的漩渦。廣州自唐代起就已成為中國對外貿易中心。明清兩代,廣州又經牙行、十三行乃至鴉片戰爭的歷練,成為了中西文化匯流的前鋒重鎮,養成了“求變創新,敢為人先”的文化生態,這才鑄就了容閎、康有為、梁啟超、陸皓東、孫中山、唐紹儀和馮如這樣中西文化合璧的重要人物,其中的康梁和孫中山則是引領中國進入一個嶄新時代的領袖和導師。如果說孔夫子是開創中國古典時代,即文化與思想軸心時代的最重要的思想家,是中國的第一圣人,那么,孫中山則是開辟實現中國現代化時代的最重要的思想家,是中國的第二圣人。廣州在中西文化雜交中成了中國文化的先鋒。

廣州的文化史以及整個中國的文化史證明,固守傳統,是“全盤繼承”,是停滯,這不是“傳承”。凡“傳承”,其形式雖可停滯于原有形態,乃至“復古”,但定含著某種新質,或形與質俱新;傳統文化是吸收、融合外來文化的土壤,不適宜這土壤的外來文化,不可能被吸收,更不可能和這土壤生育的文化基因相融合。脫離這土壤,扯不上吸收與融合,更育不出全盤西化。可見,所謂的“全盤西化”,實為虛擬的話題,是嚇人的恐怖暴語。傳承的傳統文化及其結構機制的形態,呈歷時變動。這歷時變動的傳統文化導出的當代文化及其結構機制,是鑒別、選擇何種外來文化方能吸收,以及何時、采用何種形式吸收、融合何種外來文化的主要決定因素。

西方文化涌入中國后,為什么搞的是“中學為體,西學為用”的洋務運動,而未能繞過洋務運動立即實行君主立憲的維新運動?為什么沒能立即推行建立共和,實行三民主義的推翻帝制的辛亥革命,而是經歷過洋務運動及維新運動之后才能出現辛亥革命?這是因為搞洋務運動時期的當代文化及其結構機制,只能從技術層面接受西方文化,也就只能實現“中學為體,西學為用”的洋務運動。只有經歷了洋務運動進一步吸收了西方文化之后,并經過西方文化與傳統文化融合結構成新的或當代的文化及其機制之時,才能接受西方的君主立憲的思想出現維新運動。為什么不能繞過洋務運動和維新運動而直接實現建立共和、推行三民主義的辛亥革命?其理亦然。這歷時變動的傳統文化導出的當代文化,是現實的傳統文化。離開這現實的傳統文化,講吸收、融合什么外來文化,只能是奢談。從這里我們還可以得到如下兩點認識:

其一,文化的演進,是漸進的,是靠量變的積累才能導致質變。

其二,文化的演進,是以當時的傳統文化和外來文化互為參照系數,進行比較、鑒別,得出其時的認識,傳承傳統文化的優秀部分,吸收當時能認識到并能為之所用的外來文化的長處進行融合,化傳統文化為文化傳統,從今天走向明天,實現創新。這創新是經化傳統文化為文化傳統之后,進而構建出一新的或當代的傳統文化平臺。這“傳承、吸收、融合、創新”的文化演進規律,通俗點說,就是文化雜交之道。

這歷時變動的傳統文化導出的當代文化,或當代的傳統文化平臺,是文化“傳承、吸收、融合、創新”演進規律實現的文化遞進的時代平衡。離開當代文化或當代傳統文化平臺,去鼓吹繼承、發揚已被歷史淘汰的傳統文化,就是復古,是謀求文化的倒退。站在當代文化或當代傳統文化平臺鼓吹文化穩定,則是不思進步,謀求停滯,最后導致文化倒退。有文化的進步,才有時代的進步。這當代文化或當代傳統文化平臺,即是文化遞進至一定時代所出現的時代平衡。天地轉,光陰迫,時不我待,不能任時光空轉,我們不能總站在這“一定時代”上,而要不總站在這“一定時代”上,就要打破這“時代平衡”,而要打破這“時代平衡”,就要追求文化進步,就得實現新的文化“傳承、吸收、融合、創新”。只有這樣,才能實現文化進步,才能走向未來,實現時代進步。

世界文化名城之路

廣州的文化史,是文化雜交的一部歷史,也是雜種文化已走過的一段旅程。

廣州要建設世界文化名城,須走文化雜交的路線,搞成中西文化合璧。要走通文化雜交路線,則既要反對民族主義,又要反對民族虛無主義,要高揚愛國主義和國際主義,要堅持民族文化自尊,又要“美人之美”,這才能實現費孝通先生所說的“各美其美,美人之美,美美與共,天下大同”。附帶說一句,“美美與共”或可理解為或可改為“不同而和”。

廣州要建設世界文化名城,必須將文化建設視為一個相對獨立的門類,并需正確認識和處理好經濟、政治、社會、文化和生態這五大建設的關系。這五大建設客觀上處在相互獨立、相互關聯和相互制約之中。其中,相互獨立是前提,沒有相互獨立,就談不上相互關聯和相互制約。

要正確處理好五大建設的關系,必須澄清對鄧小平的兩個提法的誤解,即“以經濟建設為中心”和“發展是硬道理”。長期以來,我們將鄧小平說的“發展是硬道理”,理解為“經濟發展是硬道理”,這是一種誤解。讀遍鄧小平著作,沒見過他說過經濟發展是硬道理。因此,不能將“經濟”強加在“發展是硬道理”頭上,把鄧小平說的“發展是硬道理”,理解乃至說成為“經濟發展是硬道理”。鄧小平說的“以經濟建設為中心”,既不是對當時已提出的政治和文化建設而言的,更不可能是對目前提出的社會和生態建設而言的,乃是針對以往毛澤東倡導的“以階級斗爭為綱”這條錯誤政治路線而提出的一條新的、正確的政治路線。放棄“以階級斗爭為綱”,實行“以經濟建設為中心”的政治路線,是鄧小平理論的核心要義。

將“以經濟建設為中心”扯進經濟、政治和文化的關系之中,或將其納入經濟、政治、社會、文化和生態之中以評斷它們的關系,是極大地誤解或錯讀了鄧小平倡導的“以經濟建設為中心”這一正確的政治路線。我們對“以經濟建設為中心”這一理論不能有任何偏離乃至離開其本意的不當的甚至錯誤的理解,將文化理解乃至把它搞成經濟的附庸,去倡導既有損于經濟,又有害于文化的“文化搭臺,經濟唱戲”的廟會經濟和媚態文化。

廣州要建設世界文化名城,必須正確地區分好文化事業和文化產業,和正確地處理這兩者的關系。不能將文化事業搞成文化產業,要堅決杜絕將文化事業劃入文化產業,并實行文化產業化,同時,要認識到文化產業也存在著社會效益這個問題,因此,也不能將文化產業實行產業化,去單純地追求經濟利益,要不斷擴充和提升文化產業的文化內涵和文化品位,以高尚的文化感染人們的心靈,提高人們的文化品質。

我們應當飽含民族激情,以“寬厚、寬松、寬容”的寬廣胸懷,遵循“傳承、吸收、融合、創新”的文化演進規律,走文化雜交的必由之路,將廣州建設成世界文化名城。