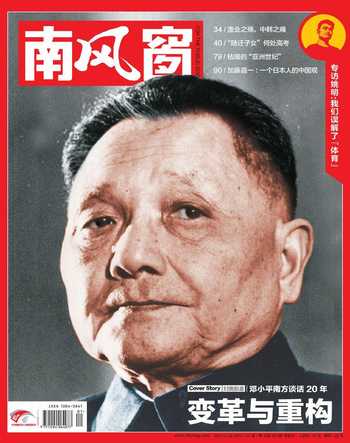

俄羅斯人與西方人的時空對話

關貴海

世上應該沒人懷疑,蘇聯解體是20世紀最重大的歷史事件之一。同時,由于基本出發點和認知尺度的不同,得出的結論自然相去甚遠:普京痛心地講“20世紀最大地緣政治災難”,而福山則驕傲地宣布“歷史的終結”。20年過后,歷史的塵埃難言落盡,解體災難的后果亦尚未完全顯現,因此,俄羅斯和西方看蘇聯解體的眼光依然具有其獨特的含義。

西方人看蘇聯為什么會解體

關于蘇聯解體原因,西方學界當前有如下幾種聲音:

1、戈爾巴喬夫決定論。持該觀點的學者認為,在共產國家中,關鍵政治人物的觀念往往發揮著舉足輕重的作用。話語權壟斷與意識形態控制令某些理念(如蘇共及其領導人永遠正確)在這些國家中變得無可置疑。擁護改革、背離傳統理念的戈爾巴喬夫上臺,無可避免地會帶來政治體系的破壞。是戈爾巴喬夫的民主化和多元化口號推動了社會上的反共聲浪,對蘇聯與蘇共歷史的攻擊推波助瀾,還要求蘇共自行放棄領導地位參加競選,這些都給蘇聯的政治、社會結構帶來了根本性的改變。

這一派學者以英國牛津大學的阿·布朗教授為代表,認為蘇聯的失敗是戈爾巴喬夫改革帶來的后果,是政治選擇的問題。蘇聯的經濟衰退雖然也在其中扮演了一定的推波助瀾的作用,但僅僅被視為蘇聯崩潰的一個長期而緩慢的因素,并不能解釋蘇聯為什么會在1989~1991年這短短3年時間中突然解體。

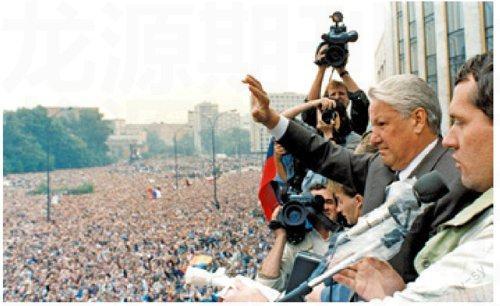

有趣的是,俄羅斯民意似乎也在支持這種觀點。2011年3月1日,全俄社會輿論研究中心公布的社會調查結果顯示,俄羅斯人不能寬恕戈氏葬送統一國家的過失,盡管不否認他結束冷戰、引入民主自由等功績。對他總體上持否定評價的人占73%,認為他應該對蘇聯解體負最大責任的人占44%(選葉利欽的只占16%)。

2、經濟決定論。另一派學者認為蘇聯惡劣的經濟狀況是導致解體的關鍵因素。他們列舉了當時前蘇聯諸多經濟問題,例如經濟增長率下滑、科技水平滯后、生產管理低效及社會主義陣營不合理的資源配置等。Philip Hanson在《蘇聯經濟的興衰》一書中很好地闡述了這一觀點。

西方著名學者安德斯·艾絲蘭德從稅收、公眾消費、貨幣政策和各加盟共和國內部的貿易入手,認為當時各級預算都要獨立負擔,導致所有的政府機關提高開支,尤其是工資和社會福利。“1991年的預算危機中,新的因素是國家稅收已經瓦解……這種兩難境地一部分是因為聯盟和共和國都對同一家企業宣稱有管理權,并要求征收同樣的稅。”“危機的爆發是因為過多的工資增長,核心的問題是社會消費和稅收崩潰的綜合爆發。”

Mark R. Beissinger則指出:“蘇聯和俄羅斯政府在追求各自主權范圍上陷入持續的斗爭,完全破壞了引入經濟改革的計劃。同時,蘇聯經濟崩潰,商業系統破壞,貨架上空空如也,消費者對即將來臨的物價高漲心存恐懼。”

多年來,學界一直把與美國進行軍備競賽視為蘇聯崩潰的主要因素,但David Rowley認為軍備競賽是從屬于經濟范疇的,“美蘇之間的軍備競賽應該在極權主義范式下被視作催化劑,而且并不是一個主要的原因。如果因為蘇聯內部的邏輯導致它自己絕對的失敗,從而產生崩潰,那么美國的軍事競爭就應該僅僅被認為是蘇聯瓦解相關的意外歷史事件之一。”

3、體制內精英背叛論。有部分學者認為,蘇聯解體源于制度設計與現實的差距,或者更直接一點,是因為制度內特權階層的腐化和背叛。蘇聯模式,特別是其經濟體制設計的初衷在于確保蘇聯勞動人民的利益,然而在實踐中勞動人民的利益卻被蘇共的精英利用特權蠶食了。這些蘇共精英在戰爭年代,曾經是最富有獻身精神的共產主義者,然而在和平年代,他們和他們的繼承人卻蛻變成為追求權力和物質利益的特權階層。特權階層逐漸侵蝕著蘇聯的結構,悄悄將它變成“非社會主義的”,甚至是“資本主義”的東西,逐漸背離了制度設計的初衷。這種觀點的代表人物是大衛·科茲。

4、民族主義分裂論。Mark R. Beissinger認為民族主義在蘇聯解體過程中起到了非常重要的作用,1987~1991年間,蘇聯境內常常發生幾百萬人的有組織活動,這些活動都帶有民族主義訴求。在蘇聯國家允許下,蘇聯境內多種背景的民族主義得以政治化,這些沖突反過來放大了黨內就如何對付這一問題的分歧,從而在體系內產生了無數的混亂,削弱了政府機制的權威,減弱了政府鎮壓的能力,最終導致蘇聯分裂成若干個民族國家。

5、意識形態失信說。美國企業研究所俄羅斯研究部主任列昂·阿倫在《外交政策》雜志2011年7~8月號發表題為《關于蘇聯解體:你所了解的一切都是錯的》的文章,指出蘇聯解體的經濟、政治和社會原因都是結構性的,都不能充分解釋解體是如何發生的。在他看來,蘇聯官方意識形態的公信力迅速減弱推動了人們價值觀的轉變,正是人們對蘇聯政權表現的看法和評價發生了根本改變以后,蘇聯經濟的實際惡化才作為結果產生了。對國家過去和現在的無情的道德審視在短短幾年內掏空了強大的蘇聯國家,剝奪了它的合法性,使之成為空殼而轟然倒下。

俄羅斯人為何懷念解體的蘇聯?

無論關于解體的觀點分歧有多大,對大部分西方學者來說,蘇聯解體是一件值得慶祝的事,他們普遍認為這是西方自由、民主的勝利。相反,蘇聯畢竟是俄羅斯人自己曾經的家園,他們現在怎么想更關鍵。俄羅斯社會輿論基金會“20年后看蘇聯解體”的調查顯示,如果讓人們今天投票,支持保存蘇聯的人占56%,22%的人會反對。

調查顯示,俄羅斯人懷念蘇聯時代的美好記憶,即一系列重要歷史事件:偉大衛國戰爭的勝利、加加林入太空和超級大國地位等。其中超級大國地位和偉大衛國戰爭勝利者(甚至是全世界的拯救者)形象的結合,對當代俄羅斯人很有凝聚力。俄羅斯學者認為,俄羅斯當局當然懂得回顧蘇聯的過去是聚合整個國家的有效手段,問題是對英雄主義過去的溢美恰恰是緣于面對當下困局的無能為力,也不會對俄羅斯的歷史現狀和未來有任何實際補益。為解釋這一現象,俄羅斯列瓦達中心的鮑·杜賓對《火星》雜志說,在1988~1990年的社會調查中,人們真的以為蘇聯式生活方式和社會制度把國家引上了與世界文明隔絕之路,蘇聯經濟就是個怪胎,到了該變一變的時候了。進入21世紀,似乎宣傳口徑突然間與蘇聯歷史和解了,蘇聯成了香餑餑,而蘇聯所進行的歷史試驗的可怕社會代價卻沒人在意了。這種反應是因為人們經歷了失業、儲蓄貶值、苦樂不均等社會體驗以后如夢初醒:到底還是蘇聯時期沒自由但安全、沒富足但平均的狀態更踏實。

讓蘇聯的輝煌和令人踏實變得實在的是關于斯大林的歷史記憶。2011年是偉大衛國戰爭爆發70周年,在空前隆重的紀念活動氛圍中,俄羅斯社會再一次掀起了關于斯大林歷史作用的爭論。赫魯曉夫揭露斯大林問題是為強化其政治地位,戈爾巴喬夫則是為了給社會主義一個人道的面孔,可當今俄羅斯人懷念斯大林并沒有這樣的動因,而且不管是反對還是支持斯大林的人,都已沒有關于那個歷史時期的個人美好或者可怕的記憶了。斯大林僅僅成了一種時尚,一種令俄羅斯人腰桿挺直的力量象征。斯大林再次被美化、理想化。

梅德韋杰夫總統顯然不認同這種傾向,他認為“國家的任何發展、任何成就和雄心壯志,都不能以人類的苦難和犧牲為代價”,“不能容許在恢復歷史公正的幌子下為那些毀滅了自己人民的人正名”,“贏得了偉大衛國戰爭勝利的是我們的人民,而不是斯大林甚至不是軍事長官們”,“斯大林對本國人民的所作所為是不可能被寬恕的”。

借用烏克蘭學者弗·卡拉波夫的話,蘇聯解體原因之謎看來真的需要100年后用多卷本的巨著方能揭示出來了。