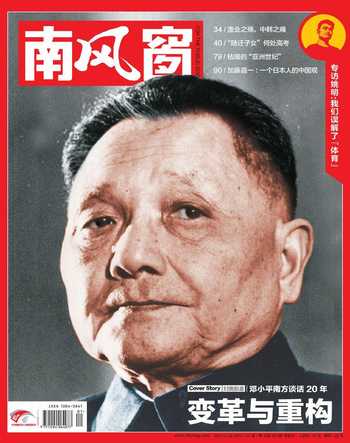

姚明:我們誤解了“體育”

陳統奎

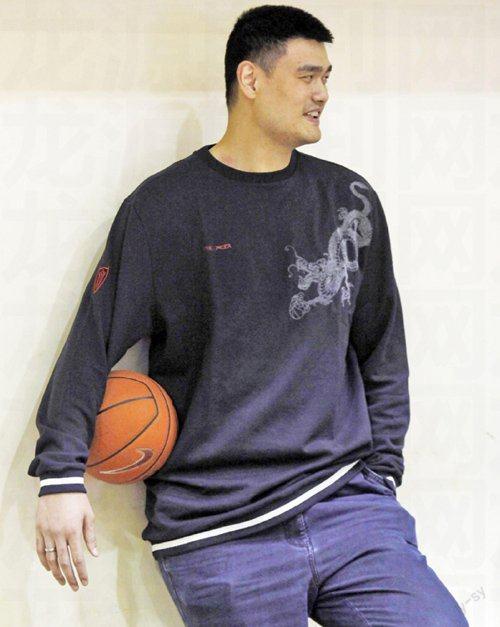

2011年12月17日,這一天,上海最高溫度6度,姚明僅穿一件黑色毛衣,一點也不怕冷的樣子。雖然住在上海市中心一個高端小區里,但姚明的家布置得很簡單,書房掛著一幅字上書“大展宏圖”。姚明出身“籃球之家”,父母都曾是上海籃球運動員,普通人家,年少時為了玩游戲,不得不與劉煒一起湊零花錢,一個小時的游戲費用是兩塊錢,兩人的零用錢加起來正好。這兩個一起玩游戲的小孩后來都成了著名藍球運動員,但在成名之后,他們的友誼沒有小時候那般親密了。

姚明入主上海東方大鯊魚隊之初,劉煒續約問題曾鬧得滿城風雨。《體壇周報》記者王猛這樣談劉煒續約事件:“朋友坐到談判桌兩側,就很難當朋友了。一個當了老板,一個成了雇員,就更當不成朋友了,自古以來,少有例外。更何況,做姚明的朋友本來就難,曲高和寡。這些年,姚明的朋友越來越少,現在,最鐵的劉煒,也和姚明之間有了嫌隙。”姚明惜情,他曾問王猛:“你說我和劉煒還能像以前那樣嗎?”劉煒本人那時這樣說:“我們不可能像做隊友的時候一樣了……”

退役之后,姚明回到了上海,一邊讀書,一邊做“姚老板”,他去上海交通大學上課,很多人當他是作秀,姚明卻挺認真,不久前到蘇州大學參加一個體育文化論壇時,被一位研一女生提問,姚明回一聲“學姐”,逗得滿堂歡樂。姚老板除了管理上海東方大鯊魚籃球隊,不久前還出品了“姚家族”葡萄酒,推銷美國加州紅酒。這事,國人又有話說了,有人看著酒瓶上印著“YAO MING”,問:“要命的酒誰敢喝?”在這個解構一切的年代,姚明又一次遭遇尷尬。

離開NBA,姚明不用再每周都跟那些強壯的運動員“肉搏”了,但他的人生面臨的挑戰與壓力,卻一點也不會比球場上小。對他來說,運營一個職業球隊并不輕松。別的球隊老板各有主業,玩資本做企業,之前姚明還可以靠自己打球養球隊,用青春和健康賺取資本,退役后他就只能靠經營實業來支撐夢想了。

所以,姚明賣起了葡萄酒,以后,也許還會投資其他項目。不過,最受人認可的還是他做的公益項目。2008年,姚明拿出200萬美元設立姚明基金會,目前已經在四川震后重建區蓋了13所學校,姚明希望還可以為這些學校做更多事情。對他來說,這也是兩全其美之策,一方面為商業計劃做營銷,一方面也是一個球星回報社會的方式。通過公益活動,啟蒙和改變國人對“體育”的偏見也是姚明的愿望。

最近,姚明當選上海公共外交協會副會長。姚明很清楚自己肩上的國家使命,他不事張揚,慎談政治,但國家需要他擔當的時候從未說“不”。當年離開上海去美國時,姚明在上海的報紙上登了一整版的廣告,上寫著:誰言寸草心,報得三春暉。眾所周知,當年姚明“留學NBA”,上海有兩股勢力在爭論。一種希望姚明走出去,他是上海的名片,開放和改革并不單單是引進來,還要走出去;另一種人認為,姚明是他們培養的,應該盡可能地為母隊創造利益。甚至,一位領導準備扣住姚明的護照,讓他走不成。

縱觀NBA球星,沒有哪一個人像姚明這樣承載如此之多。美國《外交政策》雜志評論說:“東方和西方即中國和世界的融合,很可能成為21世紀的決定性碰撞。也許沒有哪個人比姚明更能代表這種大融合。作為我們這個時代的兩股力量,中國的迅速崛起和跨國資本的擴張徹底改變了這位25歲明星的命運。他真的可以被視作全球化之子。”用克林頓的話來說:“姚明是中國對美國最大的單筆出口。”喬丹亦說過:“對這個孩子來說,他肩上的責任太重,不光是籃球,還有整個國家的期望。”

暢銷書《當中國改變世界》作者、法國人埃里克·伊茲拉萊維奇寫道:“在休斯敦,姚明就代表了中國。很多年輕的德克薩斯人不知道毛澤東的故事—不知道他在上個世紀70年代初用乒乓外交恢復了中美關系。他們將異乎尋常的熱情傾注于姚明身上,關注他在NBA每一場令人難忘的比賽。這位來自上海的年輕人在美國已經成了中國整體形象的代表。他用自己的活力、自信、富有、集體精神和微笑贏得了公眾的贊賞,幾年之內,他成了名副其實的民族象征,他的姓氏—YAO已經成了一個大眾符號。”

如今,這個“民族符號”歸來了,回歸他的父母之國。

“我也許只是錦上的那朵花”

《南風窗》:您出去的這些年,也就是21世紀的第一個10年,中國的國際地位發生了不小變化。您在國外能夠感受到國家力量的哪些變化?

姚明:其實自從我去休斯敦之后,休斯敦和中國的聯系也慢慢多起來了。休斯敦那邊有很多能源公司,中國現在對能源有很大需求,所以我在那兒見過很多能源公司的管理層,他們到休斯敦開會,開會的時候肯定要看比賽。這就是一種聯系,我不能說完全是因為我,如果那兒沒有能源,他們也不會去。也許我是錦上的這朵花,本來是有錦的,我上面添了朵花。這樣形容比較貼切,不能說我是錦,能源是花,這就反了呵。

美國人對待中國投資者的態度,確實是非常迫切的。有一個例子讓我感受很深,休斯敦市政府有一個辦公室的頭兒,是個美籍華人。五六年前參加一個活動時,他說某某先生,我們把他拴在休斯敦,不讓他到其他地方去,他在這兒給我們增加了700個工作崗位。也許700個工作崗位對我們的國企來說不算很多,咱們這兒有這么多人,但在美國其實700個工作崗位是很多的。

《南風窗》:喬丹說姚明肩上擔著整個國家的期望,最近我們也看到您當選上海公共外交協會的副會長,您如何理解您的國家使命?或者說您不敢這樣講,但是我們都認為您是有國家使命的。

姚明:你這樣講的話,其實每個人都有國家使命。有大有小,有些人有機會感覺,有的人沒機會感覺。你做的這些事情得到了社會價值觀的認同,所以你才有機會去做更多事情。價值觀這個東西是由很多人組成的,你生活在這個社會里面,不可避免地被很多人影響,形成自己生活中習慣的一些神態、行為方式。

最重要的是你在做一些事情之前要考慮清楚,這是不是你想要的,是不是你認同的東西。如果僅僅是因為做這件事給你帶來一時好處,但你要永遠背著這樣一個包袱的話,雖然也許做的是件好事,我也沒有辦法接受。

我只要在公共場合,每一分、每一秒都是代表一種價值觀的,就會很累。我盡可能讓自己做得自然一點,更輕松一點,所以我必須把自己的價值觀和我做的事情的價值觀完全吻合起來,這樣的話我不會有做作感。你所說到的那些,首先得聲明那不是一個行政級別,那個副會長,沒有任何行政級別,做那些事的時候我必須首先考慮,我是不是有興趣,是不是可以長期做下去,是不是符合我的價值觀。

《南風窗》:您怎么理解公共外交?

姚明: 可能一談外交,大家會想到比較嚴肅一點,什么外交辭令,西裝領帶,義正詞嚴的。公共外交給我的感覺是外交是次要的,公共是主要的。既然公共是主要的,就是要各階層,各種行業的人加入進來,大家應該有一個更加放松,當然是在一定原則上的放松,更加體現真我的一種方法去互相交流。而且這里面有互相影響,可能我的價值觀和您不一樣,但是大家把它放在一起,也許會產生一種新的、我們共同認知的價值觀。

《南風窗》:我們聽到兩種意見,有人說,在推動中國跟美國、跟世界的融合上,姚明起到很好的作用。但是也有一種聲音說,姚明是NBA為了進入中國市場故意造出來的一個明星,哪一種接近真實?

姚明:并不是說非黑即白,這兩種因素都有。體育就是大浪淘沙,必須有人被淘汰掉,能生存下來,最后打出來的,都是有一定實力的。但是你必須承認,NBA是一個非常出色的商業包裝,出色的市場營銷。

在我進NBA之前,我是淘汰了很多人,才變成了我,這很殘酷。而且我身上也融合了很多其他人的價值觀,其他人的技術和思想。我們成長的道路上都受到各種不同程度的影響,最后成為一個獨特的你。

至于NBA為了打入中國市場,故意把姚明捧出來,我如果是一個跨國公司的話,我也會覺得這是一個很好的策略。正好有這樣的機會了,有這樣一個人了,如果我不用他,那管理層就可以回家管孩子去了。我認為這是一個互相影響的結果,絕對沒有說我湊上去或者說他湊上來的感覺。

“我們誤解了‘體育”

《南風窗》:您說要讓上海男籃進入社區,進入市民的心中,您也講過在美國時,球隊不管打球有多累一定要進入社區,球員進社區的價值在哪里?

姚明:現在籃球這個運動越來越深入人心,它的深入人心光靠訓練、比賽是不行的。我們原來的體育是屬于精英文化,就是說你是這方面的行業精英,你唯一的目標是爭奪成績,用成績去激勵我們的市民,激勵我們的國民。但是我的感覺是體育應該走進社區,體育有更多、更全面的功能性,不能太多地僅僅體現在成績上。

很多市民來看比賽,有一種原因就是他們渴望在球員身上看到自己想做但沒有機會做到的事情,就是在場上有機會去拼,有機會去贏,如果輸的話也輸得非常有尊嚴。他們希望在球員身上看到這些東西,這樣才會產生一種共鳴。反過來,如果我們球員要和他們建立更深刻的聯系,只有像這樣面對面。簡單地講,只有獲得這個城市里球迷和市民的支持,才有這支球隊,必須建立一種聯系。

《南風窗》:NBA球員進社區主要是做什么?

姚明:我們主要去的地方都是貧困、弱勢群體的社區。籃球首先是一個草根文化,所以它不會離開它的根。在美國,圣誕節的12月份會做很多事情,去一些比較貧困的地區,比如給一些窮人修房子,給他們送一些禮物,特別是小孩子送一些禮物,裝圣誕老人。送的東西從游戲機到床墊都有,有些人真的是床墊都沒有,還有送吃的。

當然,說到底,NBA是一個商業聯盟,做好事,也要包裝一下。這些事本身也脫不開是一種球隊的宣傳,但是它最重要的教你一點,雖然這是一種宣傳,你也要帶著一顆真誠的心去宣傳。

《南風窗》:現在您回來打造上海男籃,我們也聽說您有一個夢想,希望通過上海男籃事業的成功,能夠影響到中國的籃球界,您耐心有多大?

姚明:不僅要有耐心,還要有一種決心。很多時候講有沒有耐心熬到成功的那天,但更重要的是,你還要問,有沒有決心去做這件事情,因為,你做到最后只是個架橋的人,不是過河的人。耐心就是說你橋架完了,你自己也走過去了,但你橋架完了,是別人走過去了,你有沒有這方面的心?

《南風窗》:那么,現在您還有哪些目標是要超越的嗎?

姚明:我認為不是超越,現在咱們體育界很多東西太看重超越了。運動員拿金牌了,什么時候能破世界紀錄,累不累呀?大家對成績的要求壓力太大了,這不僅僅是體育界有,其實整個社會都有。其實,“體育”這個詞我們理解錯了,這個詞本身我們沒有,是國外翻譯過來的。體育的英文詞是什么呢?如果按照課本上就是physical education,不是sports,我們現在翻譯的是sports。

sports是競技,不是physical education。physical education從這個英文詞上翻譯的話,就明白它是什么意思。education是目的,physical是一種手段。但是我們把它翻譯成sports,完全就是一種目標,競技,它就是要贏嘛。

《南風窗》:您說過一個概念,我聽了也很新鮮,您說體育運動宣傳的是一種精神?

姚明:現在我們全國體育的校訓就是永不放棄,這句話已經說爛了,雖然這是一種很好的精神。你知道為什么我們總是說永不放棄?在體育界,我們應該跳出“勝者王侯敗者寇”的文化。我們現在的體育只注重完成什么,只有當他完成了什么之后,我們才會關心這個過程。現在我們的順序是誰完成了什么,然后他過去做了什么,從來沒有說,誰做過了什么,最后得到這個結果。

我們不太注重惜敗這個文化,我們喜歡大勝、險勝,一旦惜敗,就等同于敗。但是你想想整個社會真正意義上的結果的成功者,有多少人可以最后站到塔尖上。這個塔尖是這么堆上去的,下面有那么多孩子打球,打籃球打出來的機會很少,這條路很窄,機會成本很大。

打籃球是為了出名,這是個夢想,我小時候也有過。但是我們背離了physical education這個詞。大家也許會說姚明那么好的例子在那兒,但問題是姚明具備普遍性嗎?中間的這個階層呢?你看NBA的階層,先是科比這個階層,然后有很多很多你報不出名字的那些NBA球員,再下面是大學等等,這種階層結構像一個金字塔。我們的結構呢,國家隊,俱樂部隊、青年隊,就那么多人,就像埃菲爾鐵塔、東方明珠。

“消費鯊魚的主要是華人”

《南風窗》:我們談談公益吧,您怎么會那么熱衷保護鯊魚呢?

姚明: 保護鯊魚其實我從2006年開始做,是一個動物保護組織。首先說到鯊魚,主要的消費人群都是我們華人,包括中國內地的、香港的,包括在加州的一些華人。因為鯊魚主要就是魚翅,魚翅這個東西對我們來說是一種非常高的消費。以前就捕撈,我們不是說要禁止,是要控制,為什么呢?首先古代的消費人群是多大,而現在的消費人群是多大?大家現在都知道不能過度開采,要知道你砍多少樹要種多少樹,同樣的問題你可以裝到鯊魚身上。而且這完完全全是跟我們息息相關的問題,因為海洋生態鏈的問題。簡單來講就是大魚吃小魚,小雨吃蝦米這樣一個生態鏈,如果鯊魚突然沒了,肯定有東西會失控。

《南風窗》:您對姚明基金會以后有什么打算嗎?

姚明:我們通過汶川地震成立的這個基金會到目前為止也差不多和13所學校進行了合作,其中有一所還是上海市特殊關愛基金一起合作的,跟特奧會有關。這個東西就是一個硬件和軟件的問題,你學校很好做,但其實還有很多工作我們還可以去做。比如說學校做完了,文教用具、老師的培訓,包括我們比較感興趣的,能不能給他們當地培訓一些體育老師,又可以有physical education的效果。

我和我的團隊是抱著一個非常美好的愿望去實現一個目標,然后在往這個目標走的路上不停地去改變一些做事的方式,總的目標是為了做得更好、更有效率,更快地達到目標。