鄭州地區(qū)骨質疏松患病率臨床分析

董其娟 喻晶 王慧君 姚魯予

我們對2007年1月至2009年12月在我院的980例體檢者結果進行了骨密度測定和分析,以了解鄭州地區(qū)人群的骨密度情況以及在不同診斷標準下骨質疏松癥的發(fā)病情況。

1 資料與方法

1.1一般資料 2007年1月至2009年12月在我院使用雙能X線法進行右側足跟骨密度檢測的體檢者980例。所有被測者均無影響骨代謝的各種急、慢性病及長期服用影響骨代謝的藥物等。

1.2方法 使用意大利L`ACN集團生產(chǎn)的宇航員型雙能X線骨密度儀,運用雙能X線法(DXA)檢測來訪者右側足跟骨密度。分別使用T≤-2.5及T≤-2為骨質疏松癥的診斷標準,按照年齡、性別進行分組。T值的計算方法是3,T值=(被測者的BMD-同性別年輕人BMD的平均值)/同性別年輕人BMD的標準差。

1.3統(tǒng)計學方法 采用PRISM 5.0統(tǒng)計學軟件進行數(shù)據(jù)分析。數(shù)據(jù)采用t檢驗。

2 結果

2.1檢測人群的人口學特征 共980例,年齡20~78歲,平均45.3歲,男578例,占58.9%,平均年齡46.4歲;女402例,占41.1%,平均年齡43.6歲。

2.2檢測人群的BMD以及患病率

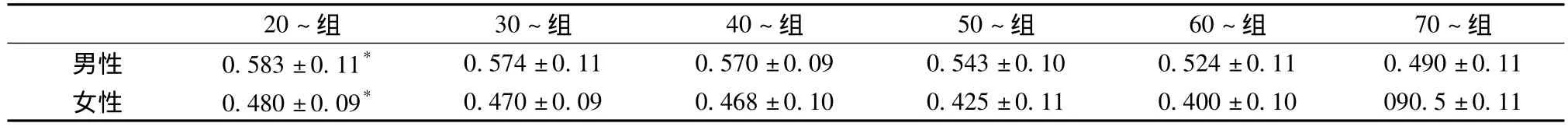

2.2.1各年齡組(每10歲為1個年齡組)BMD情況,如表1所示。

表1 檢測人群各年齡組BMD情況(s)

表1 檢測人群各年齡組BMD情況(s)

注:*20~組男性的BMD值與30~組男性的BMD值相比P<0.05;*20~組女性的BMD值與30~組女性的BMD值相比P<0.05

20~組 30~組 40~組 50~組 60~組 70~組0 090.5±0.11

男性骨密度隨著年齡的增加而逐漸下降,下降幅度較女性平緩;女性骨密度在20~至40~歲組變化不明顯,在50歲開始下降,而且下降的幅度大于男性。

2.2.2按T≤-2.5為骨質疏松癥的診斷標準,按照各年齡組體檢人群骨質疏松的患病率。

從圖1中可以看出,以T≤-2.5為骨質疏松癥的診斷標準時,男性骨質疏松癥的患病率是隨年紀的增長逐漸增高的;女性骨質疏松癥的患病率同樣隨著年紀的增長逐漸升高,增加的幅度較男性更為顯著。

2.2.3按T≤-2.0為骨質疏松癥的診斷標準,按照各年齡組體檢人群骨質疏松的患病率。

從圖2中可以看出,以T≤-2.0為骨質疏松癥的診斷標準時,骨質疏松的情況和T≤-2.5為診斷標準時基本一致。

3 討論

目前常采用雙能X線法檢測骨密度常見的檢測部位是腰椎和髖部。有學者1,3認為跟骨骨密度的測量結果與股骨和腰椎骨質疏松癥的發(fā)生有90%的敏感性和特異性。

從骨密度情況來看,每個年齡組男性的骨密度都高于女性體檢者;男性體檢者的跟骨部位在20~29歲達到骨量峰值,女性則在50~歲后才出現(xiàn)骨密度的下降,并且下降幅度大于男性。多篇報道2,4,5均指出,國內女性50歲后骨質疏松明顯增多。本文與其他行政區(qū)骨質疏松患病率6相比,男性和女性的患病率均低于各地的患病率,可能該病的發(fā)病情況存在地域差異,也可能與體檢人群的來源有關。從國內兩種診斷標準來看,以T≤-2.5或T≤-2.0為骨質疏松癥的診斷標準時,男性和女性的骨質疏松癥患病率都是隨著年紀的增大而增加的,男性在60~歲、女性在50~歲后更加易患骨質疏松癥。T≤-2.0為骨質疏松癥的診斷標準時,男性及女性骨質疏松癥的患病率均高于T≤-2.5為骨質疏松癥的診斷標準時患病率。T值是評估發(fā)生骨折危險性的一個指標,但是本文是對已有資料的回顧性分析,對于體檢者有無發(fā)生骨折,多長時間后發(fā)生骨折的,有無使用抗骨質疏松的藥物干預等方面的資料是不全的,因此并不能判斷何種標準更能體現(xiàn)國內人群發(fā)生骨折的危險性。至于究竟何種診斷標準更加適合中國國情,尚需更進一步完善的研究設計來支持。

[1]中華醫(yī)學會骨質疏松和骨礦鹽疾病分會.原發(fā)性骨質疏松癥診療指南(討論稿).中華全科醫(yī)師雜志,2006,(5):8,455-457.

[2]中國老年學學會骨質疏松委員會.中國人群骨質疏松診療手冊.中國骨質疏松雜志,2007,(增刊)(1):67.

[3]E Mccauley,A Mackie,D Elliott,et al.Heel bone densitometry:device specific thresholds for the assessment of osteoporosis.The British Journal of Radiology,2006,79:464-467.

[4]Siris ES,Miller PD,Barrett-Connor E,F(xiàn)aulkner KG et al.Identi?cation and fracture outcomes of undiagnosed low bone mineral density in postmenopausal women.JAMA,2001,286:2815-2822.

[5]Marshall D,Johnell O,Wedel H.Meta-analysis of how well measures of bone density predict occurrence of osteoporotic fractures.BMJ,1996,312:1254-1259.

[6]白巖,張琪,孫平輝,等.長春地區(qū)健康成年人腰椎骨密度現(xiàn)狀及其影響因素.中華老年醫(yī)學雜志,2006,2(25):148-149.