固定矯治牙齦炎患者的臨床分析

宋瑜

目前由于人們生活觀念的改變,對于牙齒的美觀要求越來越高,而牙齒固定矯治是改善牙齒美觀的一項重要措施,但是在矯治后容易 出現一些新的問題,嚴重者可以發生牙齦炎。本文主要對84例進行固定矯治的病例進行觀察,評價其臨床應用價值。

1 資料和方法

1.1 一般資料 本次研究對象主要為于2009年10月至2011年6月在本院進行固定矯治的84例病例,將其進行隨機分組,分為觀察組(n=42)和對照組(n=42),治療組:男22例,女20例,年齡10~14歲,平均11.6歲,替牙晚期有21例,恒牙早期有23例;對照組:男23例,女19例,年齡10~13歲,平均年齡11.3歲,替牙晚期有20例,恒牙早期有24例。經比較,兩組患者在年齡及性別方面基本一致,不存在統計學差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法 對照組病例進行固定矯治前僅進行常規的衛生指導,并不涉及口腔衛生行為;觀察組病例進行固定矯治之前向患者說明正確保持口腔衛生的方法及口腔衛生的重要性,要求患者在早中晚都要進行口腔清潔,要勤刷牙,每天至少刷3次牙,每次時間不少于3min,同時告知患者正確的刷牙方法:采用豎刷的方式,將牙刷傾斜45度角,按照上下內外的順序進行,加強患者的口腔衛生[1]。

1.3 評價指標 分別在患者配戴矯治器1和6個月后對患者的牙周進行檢測,其檢測的指標主要有牙齦指數(GI)和菌斑指數(PLI),其中對于菌斑指數的評價主要按照Silness提出標準進行,對牙齦緣周圍的菌斑含量及厚度進行記錄,主要有四個等級[2]:當患者牙齦緣周圍沒有菌斑時記錄為0;當患者牙齦緣周圍的菌斑很薄時記錄為1;當患者牙齦緣周圍可見有中等量菌斑記錄為2;當患者牙齦緣周圍有大量菌斑時記錄為3。

2 結果

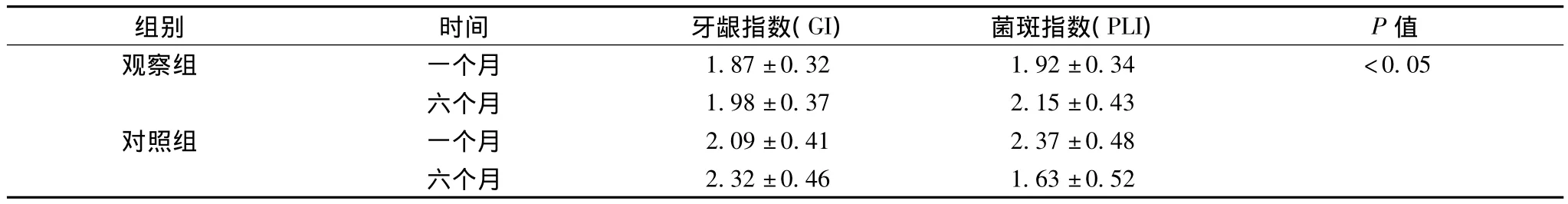

2.1 觀察組和對照組患者牙齦指數(GI)和菌斑指數(PLI)比較:觀察組的牙齦指數(GI)和菌斑指數(PLI)都好于對照組,兩組間具有統計學差異(P<0.05),具體結果見表1。

表1 觀察組和對照組患者GI和PLI比較

2.2 觀察組和對照組患者牙齦炎患病情況比較:兩組患者在治療后6個月,觀察組和對照組患者的發生牙齦炎的比率分別為:40.47%(17/42)和73.81%(31/42),觀察組患者牙齦炎的發病率低于對照組患者,兩組間具有統計學差異(P<0.05)。

3 討論

固定矯治是目前進行正畸的主要手段之一,需要配戴1~2年時間的矯治器進行交織和磨合,而在此過程中患者的口腔衛生應用引起重視。有研究表明,在對患者進行矯治過程中或者在矯治器拆除前對患者牙齦進行檢查,可以發現患者的牙齦出現不同程度的損傷,包括有牙齦炎、牙齦腫脹等,不僅對牙周健康造成了損害,同時對于患者進行矯治治療的效果造成影響,造成這些損害的原因可能是由于矯治過程中導致患者口腔內菌群失調,使得一些致病菌變成了優勢菌,從而引起了牙周一系列變化。

本次研究對于在本院進行固定矯治的84例病例進行觀察,其結果顯示在矯治前,對于患者進行特殊的口腔衛生指導,可以明顯降低患者的牙齦指數和菌斑指數,同時也可以降低患者發生牙齦炎的概率,能夠改善固定矯治對于患者的影響。

[1]傅民魁 .口腔正畸學.第4版,北京:人民衛生出版社,2009:266.

[2]鄭永紅.固定正畸中引發牙齦炎的因素及應對措施.咸寧學院學報(醫學版),2009,21(2):152.