介入治療在中期妊娠胎盤前置狀態中的應用

錢丹

妊娠中期胎盤前置狀態大多不影響妊娠結局。但出血的患者,經期待療法無效需終止妊娠者,引產過程中存在大出血風險,以往行剖宮取胎,甚至行子宮切除術,并非理想的處理方法。我院近年對中期妊娠中央性前置胎盤引產者,進行子宮動脈栓塞治療,療效滿意,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 2008年3月至2012年3月本院收治中期妊娠胎盤前置狀態出血患者103例,經期待療法無效需終止妊娠者86例,年齡22歲~34歲,孕周14~28周,初產婦60例,經產婦26例;78例有刮宮史,16例有剖宮產史,B超確診為中央性前置胎盤68例。其中介入治療者及非介入治療者各取30例進行對比,將治療方法及妊娠結局進行回顧性分析。

1.2 方法

1.2.1 栓塞方法 患者局麻下取右側股動脈穿刺點,采用Seldinger技術完成股動脈置管后,送入導管至雙側髂內動脈造影,明確子宮動脈走向后,將5FCobra導管插入雙側子宮動脈,再造影確認無誤后,注入明膠海綿顆粒+造影劑+抗生素,封堵子宮動脈至血流停止,再次造影見子宮解剖區血管未見顯影后拔管。術后穿刺點加壓包扎,右下肢制動8 h,預防局部血腫及術后感染。

1.2.2 引產方法 術后經腹羊膜腔內注射乳酸依沙吖啶100 mg引產,均于術后48 h內經陰道排出胎兒及其附屬物,產后出血少,有胎膜殘留者行清宮術。

1.2.3 術后觀察處理 術后用抗生素預防感染,觀察腹痛,陰道出血量,雙下肢足背動脈搏動及皮溫情況,術后復查B超及血HCG,了解子宮復舊及月經復潮時間。

2 結果

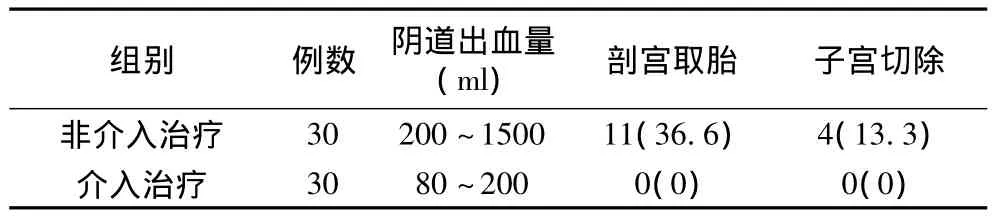

2.1 療效分析 本組30例患者,經介入治療均栓塞成功,術后陰道出血即止,均于手術后48 h內經陰道排出胎兒及其附屬物,無一例行剖宮取胎術及子宮切除。介入手術后至分娩24 h內陰道流血80~200ml,術后5~7 d出院,平均33 d恢復月經。中期妊娠胎盤前置狀態引產患者剖宮取胎的發生率及陰道出血量方面介入與非介入治療之間有明顯區別,通過介入治療明顯減少了產后出血量,避免了剖宮取胎及子宮切除的發生,詳見表1。

表1 治療方法與中期妊娠胎盤前置狀態引產的妊娠結局(例,%)

2.2 術后并發癥 所有患者術后檢測體溫36.6~38.0℃,檢查肝、腎功能無異常,5例患者在栓塞一側子宮動脈后即出現輕度腹痛,3例出現下肢疼痛,經對癥處理后疼痛均消失。術后隨訪均恢復正常月經。

3 討論

中期妊娠胎盤前置狀態出血患者,經保守治療無效需終止妊娠者,如果經陰道引產易發生大出血,羊水栓塞,而剖宮取胎,對產婦損傷較大,2年內不能再次妊娠。故中期妊娠中央性前置胎盤出血終止妊娠成為產科醫生面臨的棘手問題。

介入治療技術目前主要用于婦科惡性腫瘤、良性疾病及產后出血的治療,是治療婦產科疾病的另一途徑。近年來的研究報道,動脈栓塞治療產后出血的成功率可達96% 以上[1,2]。因女性生殖器官主要由雙側髂內動脈供血,子宮動脈源自髂內動脈終末支血管,這為介入治療提供了理想的血管解剖學基礎。我院采用顆粒直徑1~2mm可吸收的新鮮明膠海綿短效栓塞劑,僅阻塞子宮動脈末梢以上的管腔,而不栓塞毛細血管網[3]。因此可在lh內形成血栓,快速確切阻斷子宮動脈,阻止子宮出血,并在栓塞后4~10 d大多數血管可再通,恢復子宮功能。栓塞成功后經腹羊膜腔內注射利凡諾引產,不但縮短了引產時間,提高經陰道引產成功率,還降低了手術的難度和風險,防止子宮穿孔及產后大出血,甚至切除子宮。

子宮動脈栓塞治療孕中期胎盤前置狀態產前出血的臨床意義:①止血確切,直接栓塞子宮動脈,阻斷子宮血液供應,減低子宮各血管內動脈壓,使血流減慢甚至停止,血栓形成,進一步達到止血目的[4]。②損傷小,無開腹等損傷,避免剖宮取胎時產生大出血、羊水栓塞、內膜異位癥、子宮切除等危害,術后腹痛、發熱等并發癥較輕。③保留生育功能。明膠海綿栓塞子宮動脈后2~3周,即可被吸收,血管復通[5],恢復子宮生育功能。④促進引產。子宮動脈栓塞導致妊娠子宮收縮,胎盤血流阻斷缺血,胎兒死亡,從而誘發和促進流產。總之介入治療具有創傷小、安全、手術時間短、止血迅速而徹底、可重復、不良反應小、患者痛苦少,能有效保留女性生殖器官及其生育功能等優點,用于中期妊娠中央性前置胎盤大出血是一個可行的新途徑,值得臨床推廣應用。

[1]楊秀玉.血管介入技術在婦產科領域的應用.中華婦產科雜志,2002,37(1):3-4.

[2]Badawy SZ,Etman A,Singh M,et al.Uterine artery embolization:the role in obstetrics and gynecology.Clin Imaging,2001,25(4):288-295.

[3]關錚.微創婦科學北京:人民軍醫出版社,2004:153-155.

[4]單鴻,羅鵬飛,李彥豪.臨床介入治療學.廣州:廣東科技出版社,1998:484.

[5]王錦江,陳春林,劉萍,等.重度產后出血患者行血管性介入治療后對其產后月經影響的研究.中華婦產科雜志,2004,39(2):76-79.