苦參素注射液對環磷酰胺所致大鼠全血細胞及骨髓造血功能影響

曲震理

環磷酰胺為氮芥與磷酰胺基結合而成的化合物,是臨床常用的烷化劑類免疫抑制劑。可用于治療各種自身免疫性疾病,即能抑制細胞增殖,非特異性殺傷抗原敏感性小淋巴細胞,限制其轉化為免疫母細胞。但環磷酰胺在長期應用過程中會出現骨髓抑制,主要表現為白細胞減少。苦參素注射液主要用于慢性乙肝治療。本文觀察苦參素注射液對環磷酰胺所致大鼠全血細胞和骨髓造血的影響。

1 材料和方法

1.1材料

1.1.1動物 選擇雄性SD大鼠共45只,均為3月齡。平均體重中(270±35)g,由華中科技大學同濟醫學院實驗動物中心提供,許可證號:SCXK(鄂)2010-0007。標準固型飼料分組喂養。

1.1.2實驗藥品 苦參素注射液:江蘇正大天晴藥業股份有限公司生產,國藥準字:H20057479,批號:110609。注射用環磷酰胺:山西普德藥業有限公司生產,國藥準字:H14023686,批號:110409。

1.1.3試劑和儀器 電子天平,上海海康電子儀器廠生產;全血細胞檢測儀,中科專利商標有限責任公司提供。

1.2方法

1.2.1分組和模型制備 所選45只SD雄性大鼠隨機分為3組,每組15只。分別為:對照組、模型組、苦參素組。參考郭平所述血虛證動物模型研究概況[1],采用環磷酰胺制備模型:模型組和苦參素組均給予環磷酰胺每天90 mg/kg,腹腔注射,1次/d,連續應用7 d。

1.2.2給藥方法 造模第3天開始給藥,苦參素組大鼠給予苦參素注射液,60 mg/(kg·d),1次/d,連續應用10 d。

1.2.3觀察指標 末次給藥3 h后,采用電子天平秤取每組大鼠體重,而后采用10%水合氯醛300~350 mg腹腔注射麻醉大鼠,進行腹主動脈取血,采用全血細胞分析儀檢測外周全血細胞數。腹主動脈取血后,剪取大鼠股骨,采用生理鹽水沖洗,沖洗液無血色后用注射液抽取骨髓,做骨髓涂片后送檢,觀察骨髓有核細胞數改變情況。

1.2.4統計學分析 采用統計學軟件SPSS 14.0進行統計學分析,采用單因素方差分析及組間比較采用t檢驗,P<0.05,顯示差異有統計學意義。

2 結果

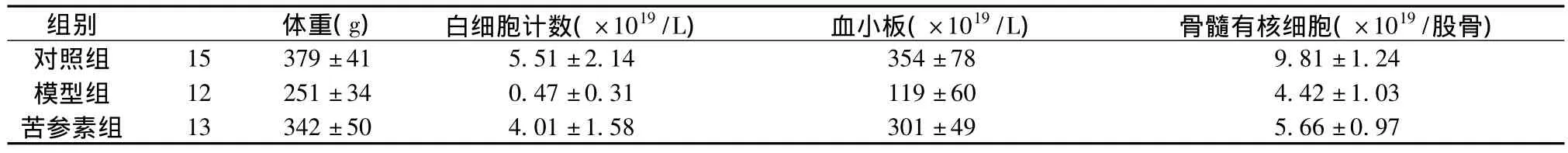

實驗過程中對照組大鼠毛色光亮、活動正常、飲食和大小便正常;模型組大鼠毛色無光澤、活動減少、食欲減退、倦怠、嗜睡等;苦參素組大鼠活動、食欲、精神狀態等方面均較模型有所改善。其中模型組實驗過程死亡3只,苦參素組死亡2只。三組觀察指標記錄結果比較:模型組大鼠體重較對照組顯著下降(P<0.05);苦參素組大鼠體重較模型組顯著升高(P<0.05);模型組白細胞計數和血小板計數分別與對照組比較,均顯著下降(P<0.05);苦參素組白細胞和血小板計數較模型組顯著增加(P<0.05);模型組骨髓有核細胞計數顯著低于對照組(P<0.05);苦參素組骨髓有核細胞數 顯著高于模型組(P<0.05)。見表1.

表1 三組觀察指標結果比較

3 討論

環磷酰胺是氮芥與磷酰胺基結合而成的化合物。環磷酰胺在體外無抗腫瘤活性,進入體內后先在肝臟中經微粒體功能氧化酶轉化成醛磷酰胺,而醛酰胺不穩定,在腫瘤細胞內分解成酰胺氮芥及丙烯醛,酰胺氮芥對腫瘤細胞有細胞毒作用。環磷酰胺可干擾DNA及RNA功能,尤以對前者的影響更大,它與DNA發生交叉聯結,抑制DNA合成,對S期作用最明顯。環磷酰胺對各種良、惡性腫瘤具有較好的療效。但在應用過程中,環磷酰胺會產生相關毒副反應,如有致畸性、骨髓抑制、白細胞減少等,限制了環磷酰胺的臨床應用。苦參素注射液主要成分是氧化苦參堿[2],研究表明,氧化苦參堿具有利尿、抗病原體、免疫作用,有研究發現氧化苦參堿對肺癌、胃癌細胞誘導的血管內皮細胞增殖具有抑制作用[3,4]。

本文實驗結果顯示,與對照組比較,模型組大鼠應用環磷酰胺后,其精神狀態差、食欲減退、體重下降、行動遲緩;而苦參素組大鼠在精神狀態、食欲、活動等方面均較模型組顯著改善,說明苦參素注射能夠改善環磷酰胺大鼠的全身狀態。模型組大鼠應用環磷酰胺后,其白細胞和血小板均較對照組顯著降低,說明環磷酰胺可導致大鼠白細胞和血小板減少,而苦參素組應用苦參素注射液后,其白細胞和血小板計數較模型組顯著升高,說明苦參素注射液能夠升高環磷酰胺大鼠的白細胞和血小板。模型組大鼠骨髓有核細胞較對照組顯著減少,而苦參素組大鼠骨髓有核細胞較模型組顯著升高,說明苦參素注射液能夠有效改善環磷酰胺致骨髓抑制狀。綜上所述,苦參素注射液能夠減輕環磷酰胺所致大鼠全血細胞減少,改善環磷酰胺大鼠骨髓造血功能。

[1]郭平.血虛證動物模型研究概況.山東中醫藥大學學報,2006,30(1):83.

[2]郜娜,喬海靈.康艾注射液和苦參素注射液在大鼠體內的藥代動力學.中國藥理通訊,2009,26(2):68.

[3]周愛玲,羅琳,茅家慧,等.苦參素對實驗性肝纖維化的防治作用及對MMP-2表達的影響.中國臨床藥理學與治療學,2004,9(10):1096.

[4]孫麗梅,劉靜,劉會彬.苦參素聯合甘草酸苷對濕疹患者輔助T細胞免疫功能的影響.中國中西醫結合皮膚性病學雜志,2011,10(2):99-100.