九月的“起跑線”

王臣 陳薇

9月3日早8點,北京市交通委員會官方微博發布路況:全路網嚴重擁堵,交通指數8.5,平均速度:20.9公里/小時。其中:二環內嚴重擁堵,二環至四環間嚴重擁堵,四環至五環間中度擁堵。

這一天,感慨“交通壓力大”的微博數量達到上百萬。

“開學第一天,北京交通太夸張,開車上班堵了三個小時在路上,剛到單位,手腳麻木加頭暈目眩!!!”

“開學第一天,以為出了交通事故了,后來發現是到了一所小學門口,都是家長。”

但是,不過是一些新上學的“一年級小豆包”為什么會給交通制造這么大的壓力?

家住朝陽區的小雨或許可以給出答案。母親張琳為這一天做了將近一個月的準備:每天督促兒子早睡早起,開學前一晚,8點就把孩子“摁床上”,以便確保第二天早上6點順利起床。之后,他們要一起趕地鐵,到幾站地遠的另外一個學區去上學。

小雨雖是剛剛加入數量龐大的“擇校生”群體,但這股擇校熱潮從上世紀90年代一直蔓延至今,越來越旺。2009年初,在北京師范大學教育學院曾曉東教授的主持下,遼寧、江蘇、廣西、山東及寧夏5個省(自治區)10個大中城市小學一年級、初中一年級的學生家長接受了“義務教育階段家庭擇校行為調查”。調查顯示,12183個有效樣本量中,有4973位學生屬于“擇校”,占學生總數的40.5%。

而在今年1月,中華教育改進社發布的《2011年度中國教育改進報告》中更指出,一些地方的擇校已明顯由“小升初”延伸到“幼升小”,甚至更向前延伸到“擇幼兒園”開始,一些中小學就近入學的學生比率,只有不到20%。

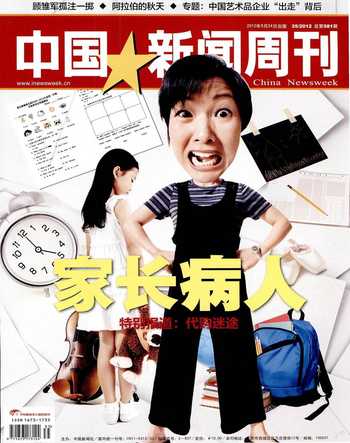

如果將中國義務教育比做一個人的身體,那么擇校熱無疑是它最奇怪的癥候之一。它看上去像發燒,但怎么也降不下溫。它是身體的病態,卻同時維持著它的亢奮。它被詬病和唾棄,亦被追趕、趨之若鶩。這似乎是一個終極命題、一個囚徒困境。“誰不想讓孩子上更好的學校”

看著兒子走入校門后,張琳匆匆趕到西城區上班,同事紛紛祝賀:“你總算完成了一件大事啊!”張琳也覺得如釋重負,“不管好壞,總算邁出去了”。過去半年時間,張琳全家的生活重心都在小雨身上——努力讓兒子上一所“還可以”的小學。

雖然結果還算令家人滿意,但張琳仍然覺得自己是個對孩子上學“不走心”的媽媽,“起步就比別人晚了”。

“怎么,你還沒開始給小雨報名小學?”今年剛剛過完年,住在同一個小區的家長們就開始討論起報考學校的事。眼看其他家長都把周邊的小學考察一圈了,有的甚至一年前就報名了,張琳這才意識到要抓緊了,拿著別人提供的“周邊學校明細”挨個研究。

“我以前覺得,小學嘛,就那點東西,大不了自己教也沒事,但是轉了一圈周圍的學校,才發現真是不一樣。”張琳試圖總結和丈夫考察的感受:有的學校有游泳池;有的學校有很大的圖書館;有的學校老師打扮得體,說話有條理,對家長也很有禮貌;有的老師則一看就冷冰冰……

張琳想不到的是,小學里的名堂,光靠“考察”是看不全的。在網絡上搜索“幼升小”,會出現約360萬條相關結果。包括各地的政策信息、名校的招生簡章分析、擇校攻略、學區房資訊,還有大大小小的經驗交流論壇。幾百萬條的資訊,像是個無底洞的豁口,讓人看得心慌。

細心家長根據教學環境、教學質量、升學率等專門排出了《北京小學名校排名》,在一份2012最新排名中,前15名全部來自海淀、西城和東城,家長們還將學校分為一級一類,一級二類,二級一類等等,注明各校的擇校費用、漲跌趨勢,以及擇校的性價比。

一個月后,本著“就近原則”,張琳選了四家學校,開始打電話登記、報名、面試。本來覺得起步雖然晚了點,但總算是趕上了大部隊的步伐,可面試那天,張琳才意識到,自己實在是“太不走心了”。

有家長早就安排孩子上了“幼升小”的面試培訓班,準備并背下了中英雙語的自我介紹;有的家長記錄下每個學校重視的特長,英語、體育、民樂……在登記的時候都填上去;還有爺爺把孫子幼兒園所有獲獎的證書,包括跳繩比賽、演講比賽,全部都附在登記表上……“當時我家孩子為了練習普通話也學了朗誦,但誰想到考小學的時候還會用上這些。”張琳不免焦慮起來。

并不是只有這所小學在面試。北京幾乎所有的重點小學,都在進行不同程度的入學測試,考察數學、識字、特長等等。百度文庫中有幾千份這樣的“北京幼升小測試題”,一些還頗有難度。比如:將1到10按“1,3,7,8;2,4,6;5,9;10”分成4組,請問是按什么方式分的?

答案是按漢語拼音的4個聲調來分的。

小雨和其他孩子被老師帶到別處單獨面試后,幾百位家長被安排在大教室里等候,順便填表格,注明工作單位、住處、學歷,以及“你能為學校做點什么”……有心機的家長,早已準備好一份頗具特色的個人簡歷,附在登記表后。

張琳已經做了最壞的打算,大不了自己片區的學校肯定能上。“片區的小學也還不錯,就是老學校,硬件不好”,她安慰自己。和張琳一樣,小區里有七八家都在這所學校報了名,不過都是“用來保底”,一旦“擇校”成功,“保底”就將被放棄。

忐忑了兩個月后,張琳終于收到了兩份學校的入學通知書,心里的一塊石頭才算落地。經過一番輾轉,她收到了一個銀行賬戶,并心知肚明地向里面匯了3萬元錢:這是跨區上學需交納的“擇校費”,雖屬明令禁止的收費項目,可作為家長,既然好學校收了自己的孩子,交點錢并不成問題,“沒辦法,誰不想讓孩子上更好的學校啊!”張琳說。

為什么選小學?是升初中的關鍵

到現在,張琳仍然覺得為了孩子上學的事,自己操心不夠,“鄰居里有想讓孩子上好學校的,早就買學區房了”。

家住朝陽區的王磊便是未雨綢繆的家長之一。他們的女兒珊珊,一年前才剛上幼兒園,但夫婦倆已經開始研究那些海量的“擇校秘笈”,并對癥實踐。

為了應對小學入學測試,王磊的妻子每天教孩子認圖形、數字排列,周末帶孩子上舞蹈課、鋼琴課;即便現在是在一家私立“雙語”幼兒園,還是給孩子報了個課外英語班……

王磊家所歸屬的片區學校是一所新籌建的小學,考察了幾次后,王磊對其師資水平產生了擔憂,“為什么選擇小學啊,是升初中的關鍵。”

在北京,小學升初中的主要途徑是“對口入學”,即一所小學和三四所中學結成對應關系,該小學的畢業生在這幾所中學中擇校升學。這本是按“就近入學”原則制訂出的政策,但在“擇校”被默許的情況下,熱門中學的對口小學身價水漲船高,家長希望能夠在孩子入小學時“一次投資”,就可以獲得重點初中、甚至重點高中的“長遠收益”。

作為“對口入學”原則的補充,北京的小升初還有“推優政策”——不同小學擁有不同向重點中學推薦優秀學生的名額;以及“占坑班”——公辦重點學校自辦或與社會機構合辦、面向小學生的學科培訓機構,替重點中學選拔學生。因為最后效果不同,占坑班被家長們分成“金坑”“銀坑”“土坑”“糞坑”等不同類型。

據2011年8月由21世紀教育研究院發布的《北京小升初項目總報告》,在集中了最多優質教育資源的北京東城、西城、海淀三個區,推優、特長、占坑及共建等各種形式的擇校比例已經超過了電腦派位、就近入學的比例。

王磊家其實比較幸運——妻子在西城區一家國企,和附近的一所重點小學有“共建關系”,單位每年有名額,適齡職工子女可以“破例跨區”上這所學校。

不過,共建名額也要競爭。在江蘇鹽城,支柱國企、高校、政府部門都曾入股辦學,作為回報,每15萬股金,每年有1個入學指標,股東單位把入學指標作為福利發給員工,指標不夠,股東可以委托學校出題,在單位內部選拔;私人股東掌握的名額則成為“黑市”商品,鹽城初級中學的“名額轉讓費”,一度被炒到了3萬5千元一個。

除此之外,還有一些名額,是像王磊這樣的普通家長們高攀不上的“條子生”。

“沒名額我都不知道該咋考慮啊,是找人?還是花錢?……”但有一點王磊是肯定的,就是無論如何也不上片區的小學,“怎么樣也要去個重點”。

擇校競爭,各顯神通。原香港中文大學教授盧乃桂一語中的,“中國大陸的擇校主要體現為一種由廣大家長自下而上發起,以金錢、關系以及權力等方式競逐公立(重點)學校優質學額的現象。”

“如果沒有條件上的差距,誰不愿意就近入學呢?”

曾曉東教授主持的調查中,有一個數字讓她驚訝,“所有被調查城市中,超過70%的家長都贊成擇校。”

對此,王磊很無奈:“如果沒有條件上的差距,誰不愿意就近入學呢?”

據《北京小升初項目總報告》,一些被家長稱為“牛小”的小學,實驗設備從英國進口,校慶儀式在人民大會堂舉行,運動會在鳥巢舉行,學生文藝表演在國家大劇院舉行。

教育資源不均衡被認為是擇校熱的直接原因。細究起來,在新中國建立初期短暫確立的重點學校制度、恢復高考后實行的發展重點中小學等政策,改革開放經濟迅速發展、并導致城鄉之間差距擴大,獨生子女政策讓家長追求優質教育資源的愿望日益迫切……這些社會、經濟、文化的深遠背景,都是擇校現象的深層注解。

“城市的擇校現象比農村的返校現象嚴重,經濟發達地區的擇校問題比欠發達地區的嚴重。”南京師范大學教授吳亮奎對《中國新聞周刊》表示,“擇校問題表面上看是一個教育問題,其實是一個社會問題。”

當超過7成的家長都贊成擇校時,他們的焦慮已經成為一種社會焦慮。將競爭力作為終極目標的家長們,越來越多地考慮10年后的另一種選擇:出國。為此,他們必須在每一階段深思熟慮。

“可以肯定,普通高中跟公立學校相比,毫無競爭力。”家住順義區的林竹最終為孩子選擇了附近的一所私立學校。她不用像公立學校一樣考慮過年過節給老師送什么禮,入學不需要特別面試,不用學奧數,車接車送,包一天三餐,而且教師對待學生的態度特別親切。據說,一位老師在學校批評了一位學生,放學后還特地打電話問家長,孩子有沒有因此而不高興。

盡管這所學校學費不菲,一年6萬塊,但她算了一筆賬:在中關村附近上一所好的公立學校,找關系、擇校費、找房子,一年下來最少要十幾萬。

這所私立學校為從幼兒園到高中一貫制。到了高中,學校會分劍橋高中和普通高中,前者針對出國留學,后者則是國內大學方向。

高斌的兒子今年剛入幼兒園,但已經想好,以后“要鋪一條讓孩子出國留學的路”。因此,他對于幼兒園、小學、中學,只有一個擇校準則——真正注重素質教育的好學校。

上幼兒園之前,3歲的兒子就被高斌安排到“全英語”環境生活,每天八九個年齡相仿的孩子跟著一個英語老師做游戲,家長可以在旁邊照看,但“不能用中文說話”。

“每個家長心中好學校的標準都不一樣。”在高斌眼里,大部分升學率高的學校可達不到他的好學校標準。遍訪京城,他終于發現了一所中學符合自己的標準——注重提高學生創造力,培養學生的領導力,是在搞真正的素質教育。

“家長們對于優質教育的需求是值得尊重的。第一步,至少要讓擇校變得可被討論。”曾曉東對《中國新聞周刊》表示。

在她看來,“‘就近入學只能是一種政策目標上的完美。”在人口流動的現實需求與社會分層環境下,國家應該放棄這種完美,通過標準透明、程序公開,在陽光下運作招生,公辦學校可以區分為精英和普通,并借助民辦和補習學校,嚴格學區劃片標準,分擔擇校壓力。

不過這樣的觀點,在教育學界并不占主流地位。21世紀教育研究院院長楊東平教授便旗幟鮮明地表示,要取消擇校制度,堅持就近入學。“政府用公共財政提供的公辦教育,尤其在義務教育階段,是一種普適性的基本公共服務。公辦學校不允許分成三六九等,所以選擇性應該體現在民辦學校上。公辦不擇校,擇校找民辦。”

關于擇校的立場,學界觀點異同。然而,不論是公眾意見,還是擇校產生的后果,中國教育界一直缺乏實證研究數據。

進入21世紀,國家政策終于轉為關注教育均衡、增強薄弱學校以解決擇校現象。2010年《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》提出:“義務教育均衡發展改革試點。……切實解決區域內義務教育階段擇校問題等。”

9月13日,教育部表示,要把區域內學生就近入學比率和招收擇校生的比率納入考核教育部門和學校的指標體系,切實緩解“擇校熱”。

當然,對于大多數家長來說,這樣的進程仍然緩慢無期,指望不上。他們的所有目光和心情,仍然在唯一的孩子身上。

開學一周多了,張琳的“家長qq群”每天都有人在討論孩子上學的事,發什么書了,形體褲和彩色粉筆在哪買,留了什么作業……最近,家長們討論的話題是,教師節該送什么禮、怎么送。

以為如釋重負的張琳這才意識到,入了小學根本不是得到解脫,簡直是又上了一層“小夾板”。現在,兒子小雨從周一到周五的課后輔導課都被安排滿了,科普魔術,小小建筑師,書法……張琳的考慮是:“都學著,誰知道以后哪個有用。”

說起現在最擔心的事,張琳想了一會兒,“高考,全家戶口都不在這,不知道以后什么政策。”