湖南省灌區灌排溝渠生態化技術構建方案探討

陳宏德 陳子年 秦伯玄 梁衛平

(湖南省水利工程管理局 長沙市 410007)

灌排溝渠是指從水源取水,為農田進行調配水和排除田間多余水分等目的而人工修建的工程系統,通常分為干、支、斗、農4級固定溝渠。近年來,為了提高灌區灌排工程的輸配水效率和灌排能力,湖南省灌排溝渠改造方案主要采取全斷面混凝土防滲襯砌的形式,基本上沒有考慮灌排溝渠工程對區域的生態環境影響,致使灌區生態環境條件惡化、生物生存條件失去、渠系水體自凈能力下降等問題日益凸顯。如在烈日下,成群的小蝌蚪在斷面光滑的混凝土渠道里面死亡。針對這些問題,下面就如何改善溝渠生態環境條件這一角度,淺顯探討一下湖南省灌區溝渠生態化技術構建方案。

1 灌區灌排溝渠工程現狀

湖南省已建成設計灌溉面積1萬畝以上的大中型灌區692處,設計灌溉總面積3078萬畝,占全省耕地總面積的54.2%,有效灌溉總面積2232.6萬畝,為設計灌溉總面積的72.5%,是湖南省糧食產量的主要來源。

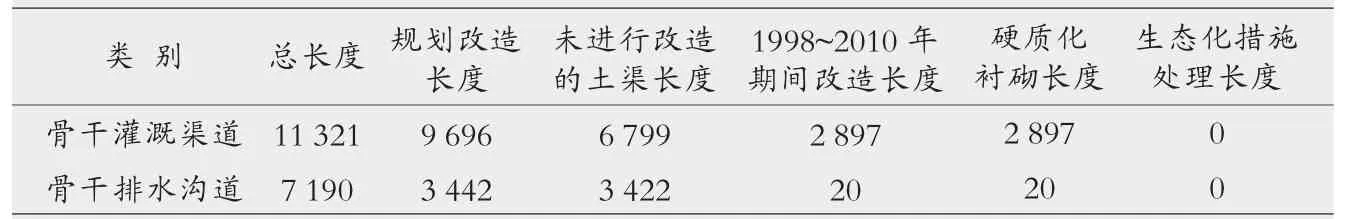

灌排溝渠建設現狀以湖南省20處大型灌區為例,具體數據見附表。

附表 湖南省大型灌區骨干灌排溝渠現狀表 km

從灌區建成到現在,湖南省大型灌區灌排溝渠型式只有兩種:一種是常見的土質溝渠,另一種是混凝土(漿砌石)溝渠。土質溝渠存在的主要問題是渠墻、渠底耐沖刷能力差,不穩定,容易產生水土流失和雜草叢生,這兩種情況的發生都是對水體的再次污染;另一種是混凝土(漿砌石)硬質化溝渠,其結構穩定、耐沖刷能力強,水流速度快,存在的主要問題一是缺少水生植物和微生物,不能吸持、降解、緩沖水源污染物;二是淡化了溝渠、濕地的資源功能和生態功能,破壞了溝渠區域內的生態鏈,導致生態環境惡化。特別是普遍采用硬質化襯砌措施進行襯底和護坡后,基本上割裂了區域內土壤與水體的關系,使水系與土地及其生物環境相分離,有些生態功能隨之消失。自凈能力也逐漸失去,水污染的程度進一步加劇;三是近年來,溝渠形態的順直化、均一化的建設趨勢,同樣對生物多樣性造成影響也極為不利。

2 灌排溝渠生態化技術構建模式設想

目前,我國有關生態灌區的基本理論和技術研究都還在一個起步階段,作為灌區生態系統的一個重要組成環節,認真研究灌排溝渠生態化技術構建模式,是湖南省建設現代化生態灌區的必然要求。

韶山灌區作為湖南省供水功能最齊全的灌區,以其為例進行灌排溝渠生態化技術構建模式探討最具代表性和技術推廣性。韶山灌區位于湘中丘陵地帶,是一個以農業灌溉、防洪排澇為主,兼具發電、工礦及城鎮供水等綜合利用功能的湖南省最大的自流引水灌溉工程,通過洋潭水庫攔截湘江支流漣水取水,灌溉湘潭、長沙、婁底3市的雙峰、湘鄉、韶山、湘潭、寧鄉、望城等6縣市和雨湖區,灌區范圍總土地面積2 500 km2,設計灌溉面積100萬畝,實際灌溉面積86.4萬畝。現有干渠5條長186 km;支渠401條長1186km;斗渠及以下渠系長8730km。

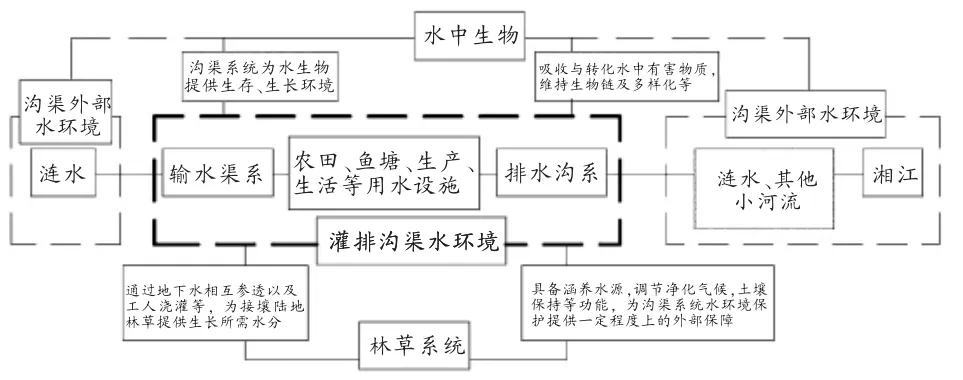

韶山灌區灌排溝渠生態系統的主要構成要素有:灌排溝渠工程系統、農田、水庫(魚塘、小河壩)等設施、水生物、溝渠接壤林陸地林草系統。通過合理配置水資源,灌排溝渠通過與河湖、水庫、山塘、農田、沼澤以及濕地相銜接組成了一個水網絡生態環境,給水生物提供了首要生存、生長條件,部分水中生物有吸收與轉化水中有害物質的作用,在一定程度上凈化了水體,同時,由于灌區灌排溝渠線長面廣的這一特征,導致其所構成的水體網絡也出現了多樣化,因此,一方面可以縱深與沿線區域內地下水相互滲透,為其區域內動、植物的生存、生長提供所需水分,區域內的植物因具備涵養水源、調節凈化氣候和土壤保持等功能,又可改善其外部環境;另一方面是其水體網絡的多樣化為水生物物種的多樣化創造了條件,這些水生物的存在使得溝渠可自身進行吸持、降解、緩沖農業氮、磷以及其他生產、生活所造成的面源、非點源污染。通過分析這些要素的相互關系與作用,并結合灌區實際,初步建立起湖南省灌區灌排溝渠生態化技術構建模式,即灌排溝渠系統水體生態服務模式。具體關系構建模式如圖1所示。

圖1 灌排溝渠系統水體生態服務模式

3 灌排溝渠生態化工程技術處理方案

灌排溝渠系統水體生態服務模式建立起以后,根據湖南省灌區實際情況,支撐、推動其發展的動力在現階段則主要依靠灌區續建配套與節水改造項目,即在進行灌區灌排溝渠防滲加固改造的同時,推行溝渠生態化工程技術處理。以下是根據湖南省灌區灌排溝渠的特點提出的幾種生態化技術設計方案。

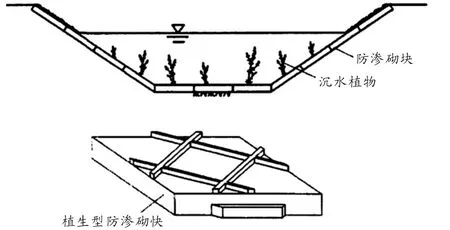

(1)植生型防滲砌塊襯砌設計。對于地質條件相對比較差的地段,為確保灌溉水高效利用,灌溉輸水渠道必須考慮進行防滲,傳統”三面光”混凝土襯砌渠道滿足了防滲要求,但無法為水生生物創造生存、生長環境。在這種情況下,既要達到防滲目的,又要結合創造適宜水生生物的生長環境,維持渠道內生態的完整性以及保持一定的自凈能力。經綜合因素考慮,采取植生型防滲砌塊襯砌渠道這一方案可行。植生型防滲砌塊結構是下部為方形混凝土防滲板,其前部下端有一凸塊,后部下端有一凹槽,混凝土防滲板上為“#”形無砂混凝土隔板,形成植物種植區。優點:能有效地防止灌溉水滲漏,保障了渠道正常的輸水。在砌塊內種植植物,使渠道內與渠坡的生態群落得到了一定的恢復,生物多樣性得到了提高。一方面,水生植物可以吸收水體中的氮、磷等營養物質,達到去除水體污染物質的目的;另一方面,水生植物表面還可形成生物膜,利用生物膜的吸附及同化、異化作用凈化水體。設計簡圖如圖2。

圖2 植生型防滲砌塊設計簡圖

(2)混凝土襯砌渠道生態帶設計。對于地質條件比較差的地段,在對其進行混凝土防滲襯砌的情況下,宜適當對混凝土襯砌的渠道采取生態處理。如每隔一定距離專門設置一橫向植草生態帶與渠堤頂部縱向植被相連接,開辟渠內與外界相連的生態通道;在不影響水面線銜接的情況下,在渠道的適當位置拓寬渠道斷面,利用木條、石頭等材料人工設置魚巢;渠內坡安全超高線以上位置進行人工植草,不可全斷面進行混凝土防滲襯砌等。

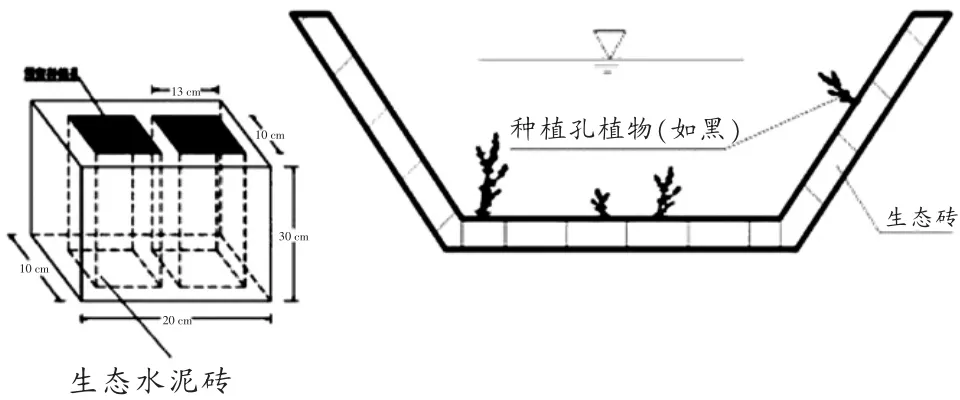

(3)生物磚排水溝生態設計。生物磚砌筑排水溝技術既具有施工方便、造價相對較低,結構相對穩定等特點,又有利于自然生態的恢復,在需要防滲地段可結合土工布(膜)進行防滲處理。主要設計技術方案為:渠底、渠壁采用M7.5水泥砂漿砌筑生態磚,在渠壁種植孔種植黑麥草或青菜,渠底種植孔種植水芹,這樣可有效吸附、降解和緩沖農田中排出的氮、磷等流入河湖,盡量降低河湖水體富營養化程度,凈化水質。設計簡圖如圖3。

圖3 M7.5水泥砂漿生態磚砌筑排水溝設計

4 結語

目前,湖南省灌區溝渠生態化建設還在探索階段,尚未形成一套完整的基本理論體系,也沒有成熟的、可靠的經驗以供參考,很多問題需要作進一步的深入研究。隨著新技術、新材料的推廣與應用,溝渠生態化工程處理技術也在不斷更新與提高,具體情況具體對待,因地制宜地選擇適宜的生態化處理方案。同時,對于這一全新課題,應根據省內灌區的實際情況,選取試點灌區,積極開展溝渠生態化項目的試點工作。