都江堰灌區水資源管理制度探析

□張藍天 □梁 川(四川大學水利水電學院)

1.都江堰灌區概況

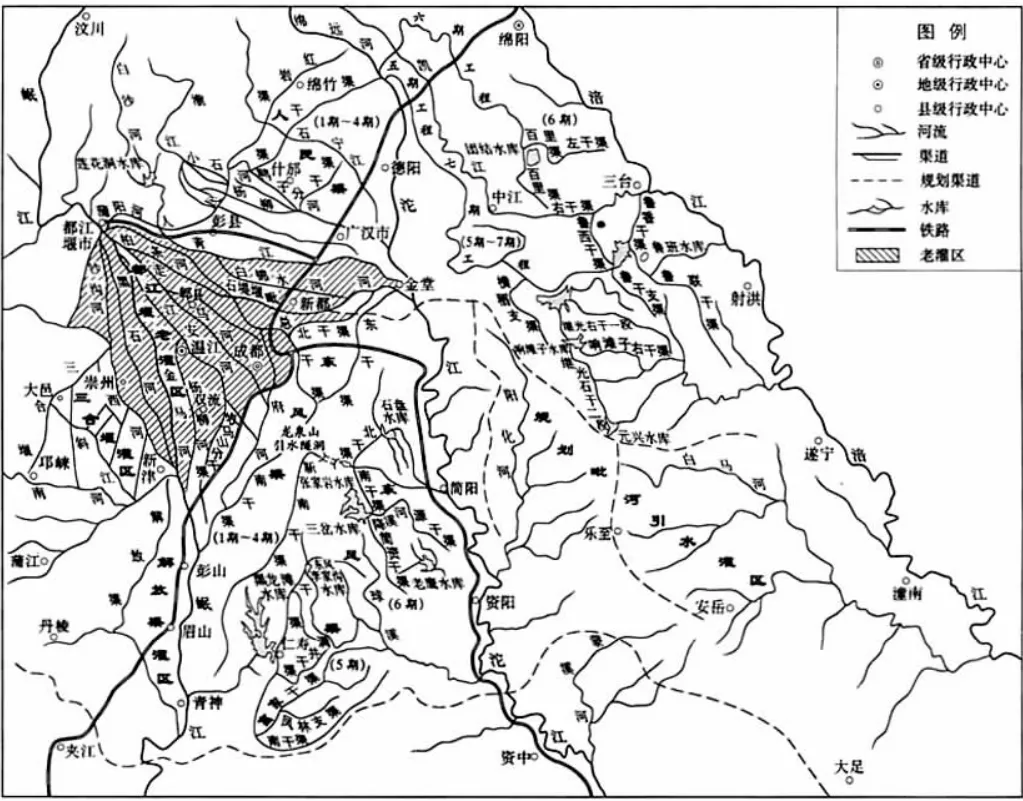

都江堰創建于公元前256年,位于四川盆地西部,地跨岷江、沱江、涪江三個流域。幅員面積2.32萬km2,灌區水資源總量為290億m3,其中來自岷江的水占50.8%,平原區的徑流和地下水占20.3%,來自于丘陵區的徑流和地下水占16.1%。截止到2005年,都江堰灌溉7市36縣(市、區)68.4萬hm2,已建成較為完善的渠系網絡和各種水工建筑物和蓄水設施,具有灌溉、工業生活供水、防洪、發電等多種功能。自新中國成立以來,都江堰灌區主要經歷了3個發展階段:20世紀50年代初至60年代末,是都江堰的初創發展階段,在這一階段中,都江堰灌區包含了成都平原及周邊的部分高地,灌溉面積45.2萬hm2;60年代末至80年代初,是都江堰的低發展階段,這期間都江堰建成黑龍灘、三岔、魯班等大中小型水庫近300座,灌溉面積擴大到57.2萬hm2;1986-1993年是高發展階段,灌區面積進一步擴大,灌溉面積達到67.07萬hm2,灌區規模居全國首位,總引水量達100億m3,此時的都江堰水利工程設施體系,已成為四川省不可或缺的基礎設施建設,見圖1所示。

2.都江堰灌區管理現狀及存在問題

2.1 灌區的水資源供需矛盾突出

灌區來水總量減少。岷江是都江堰的主要水源,然而其來水量卻逐年下降,據有關資料顯示,平均每20年岷江就減少11億流量,然而,與水源不斷減少不相適應的是灌區的需水量卻在不斷增加,灌區20世紀80年代的需水量比70年代增長了13%,90年代的比80年代增長了31%。灌區人均水資源量為1267 m3,hm2均水資源量24675 m3,均低于全國標準,屬于貧水地區。

圖1 都江堰灌區示意圖

水資源年內分布不均,降雨低峰期與農業用水高峰期重疊。每年3-5月是農業用水的高峰期,而岷江每年12月至次年5月的來水量僅占全年的25%。導致灌區在用水高峰期年均缺水7億m3,水資源供需矛盾突出。

2.2 工程老化問題及舊有工程與新建工程矛盾

都江堰灌區的主要工程設施大多建設于20世紀50-70年代,當時的設計施工水平有限,加之“三邊”政策(邊設計、邊施工、邊受益)致使建成的工程達到的標準較低,再加之都江堰運行時間長導致渠系破損和自然老化較為嚴重。渠道滲漏嚴重,輸水損失嚴重,使得灌溉水利用系數僅為0.43。統計結果顯示:干渠老化率為50.2%,支渠老化率為64.5%,水工建筑物老化率為39.2%。

2.3 污染問題

都江堰上游地區分布著農田及當地的一些鄉鎮工礦企業,鄉鎮企業所帶來的工業污染不容忽視,是都江堰灌區的主要污染源,其化學成分復雜,難以處理。農田灌溉會給灌區帶來由于滲漏和水土流失所造成的化學肥料等對水體的污染,加之兩岸居民的生活排污,致使都江堰同時面臨著工業污染、農業污染和生活污染三大污染,目前對于都江堰的水質監測狀況而言,監測項目以無機污染物和生物監測為主,而有機污染物監測較粗略,有研究結果表明都江堰灌區有存在著有機污染的隱患,應引起重視。

2.4 管理制度問題

都江堰目前實行省政府、地方政府和民間組織三級管理模式,建立了統一管理與分級管理、專業管理與群眾管理相結合的管理機制。都江堰灌區第一級管理機構是四川省水利廳,第二級管理機構包含八個處級水利工程管理單位(其中都江堰管理局負責都江堰灌區及渠首工程建設管理),第三級管理機構是群眾性水利工程管理組織。這一管理體制的建立與當時的歷史條件和經濟社會發展水平相適應,隨著社會主義市場經濟的發展,都江堰的管理機制已經不能夠充分應對當今時代的水資源形勢和市場經濟制度。

3.實行最嚴格的水資源管理制度的對策與措施

3.1 確立灌區水資源開發利用控制紅線,制定水量分配方案,建立取用水總量控制指標體系

一是強化灌區水資源的統一調度,在保持原有的三級管理的基礎上,理順都江堰管理局和各管理處之間的關系,明確各自職責。加快擴展都江堰管理局的行政管理職能,讓其負責都江堰灌區水資源的統一調度和管理以及都江堰灌區的工程設施的建設管理,使其能夠對都江堰灌區的用水總量實現控制;二是建立和完善灌區水權制度,推行都江堰灌區的流域化管理,隨著我國經濟社會的進一步發展,流域與區域之間的管理矛盾不斷顯現,推行流域化管理勢在必行,同樣對于都江堰灌區而言這是緩解矛盾的有效手段;三是進行統一規劃,制定出適宜現代化發展的水資源分配方案,對工、農業還有生活用水進行優化調度和配置,并對地表水、地下水開采,上游水、下游水開發進行統一規劃;四是加強灌區水資源監測,加快水資源管理的信息化和現代化,全面把握灌區的水資源動態。

3.2 確立灌區用水效率控制紅線,遏制用水浪費

首先,由于都江堰工程年代久遠,水利設施的自然老化和破損嚴重,導致灌溉渠系水利用效率低。應加強渠道襯砌和防滲技術,并加強對破損病險工程的整治以減少水量損失提高渠道的輸水能力,同時推廣節水灌溉技術以提高水資源利用效率;其次,明確水資源產權,充分發揮水資源的市場調節機制。都江堰灌區農田灌溉采用“按畝收費”的用水制度,使得無論一畝地用水多少都是一個價格,從而導致灌區大水漫灌農田現象十分嚴重,造成水資源的極大浪費。而工業用水雖然采用按量收費的用水制度,然而其水費標準嚴重低于其供水成本。所以農田用水采用“用量計水”的用水制度以及重新審視工業用水價格的工作迫在眉睫。同時爭取早日完成“以需定供”到以“以供定需”的轉變。

3.3 確立灌區水功能區限制納污紅線,從嚴核定水域納污容量,嚴格控制入河湖排污總量。

首先,要對灌區中這三大污染源進行全面徹底的調查,3個部分各有多少排污量,排污口的位置,以及污染成分,這樣才能夠對灌區污染進行對癥下藥,提出合理的治理方案;其次,合理調整工業布局,可以將排污量較大的企業布置在中下游地區,對上游企業限制排污量,同時增加排污企業之間的距離,減輕河道自凈壓力;再次,可對農田的化肥施用量加以控制,過多的化肥施用不僅不會使產量有所提高,反而會由于滲漏和淋洗導致地下水的污染而進一步流入河流之中造成灌區水質污染。最后應同時加強水質監測及預警系統的建立和完善,加快水質的現代化管理進程。

4.結語

全面落實最嚴格的水資源管理制度,就要嚴把水資源利用的三條紅線,分別從用水的三個環節和三個步驟嚴格對水資源進行控制管理。具體到都江堰灌區就是要嚴格以灌區取水紅線,用水效率紅線和納污紅線為標準對灌區的取水、用水、排污進行有效控制和管理,以達到水資源的科學高效可持續利用。如今都江堰這一古老的水利工程同我國的水利一同步入改革的關鍵時期,灌區舊有的水資源管理制度已然不能適應灌區當下的經濟社會發展,對都江堰灌區實施最嚴格的水資源管理制度迫在眉睫。