閃光技術基礎(上)

佳能EOS閃光測光技術

正如前面的章節所述,EOS相機的自動閃光測光是由相機和閃光燈相互配合共同完成的,而與環境光測光則是分開獨立完成的。通過多年發展,佳能為EOS相機創建了兩套基本的閃光測光技術:僅用于膠片相機的TTL技術,以及用于較新型號的膠片相機和全部型號數碼相機的E-TTL技術。下面介紹這些技術的工作原理。

TTL閃光測光技術

TTL是“ThroughTheLens”的縮寫,意思是“透過鏡頭”,TTL閃光測光技術最早于20世紀70年代中期,由奧林巴斯發明。佳能最早采用該技術的機型是具有傳奇色彩的T90手動對焦相機,不久之后全系列EOS膠片相機都標配了TTL測光功能。盡管幾乎所有的EOS膠片相機都使用TTL測光功能,但該功能并未被EOS數碼相機所使用。

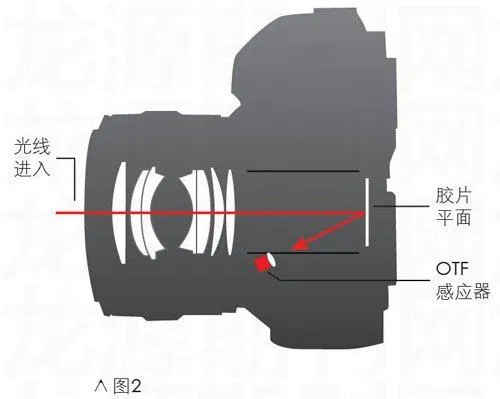

TTL閃光測光技術通過測量從被攝物體表面反射回來并射入鏡頭的閃光脈沖強弱來判斷閃光輸出功率的大小。光感應器并不是設置在鏡頭和膠片之間,因為這樣一來就會對入射光線造成一定程度的遮擋,因此光感應器設置于反光鏡箱底部。實際上光感應器檢測的是從膠片表面反射回來的光線的強弱,因此這種光感應器被稱為off-the-film(OTF)感應器。當相機內部的感應器檢測到足夠的反射光線,可以保證完成一次正確的閃光曝光時,相機就會發出信號控制閃光燈關閉或者“熄滅”。如圖2所示。

盡管TTL測光技術與自動閃光技術具有相似的原理,都是通過實時測量閃光燈發出的照明光線的強度完成測光,但二者還是有著顯著的區別。TTL測光感應器位于相機內部,而非閃光燈內部,因此TTL閃光測光必須在相機的基礎設計階段就考慮進整個相機的設計中,且相機和閃光燈之間必須能夠相互通信。從技術角度而言,TTL閃光技術與手動閃光和自動閃光有著本質區別,因為后者僅僅依賴于機身發出的一條簡單的“現在發出閃光!”同步指令。

還有一個區別在于,感應器集成在閃光燈中的自動閃光測光,容易受到與膠片感光無關的、其他物體反射回來的光線的影響,并導致測光錯誤。而TTL測光只判斷最終在膠片上成像的光線強弱。不會受到任何安裝于閃光燈上的光線修飾裝置,或鏡頭前安裝的濾鏡等其他因素的影響。TTL技術實現了高度自動化,攝影師無需計算閃光燈到被攝物體之間的距離或調整閃光輸出功率,從而大大減輕了攝影師的勞動強度。幾乎全部型號的EOS膠片相機都支持TTL。

TTL的限制

TTL并非完美無缺。TTL閃光感應器很容易受到畫面視野范圍內可見的高反光表面或偏離中心的反射光的干擾,從而導致測光失誤。TTL是針對典型的彩色負片的反光率進行優化的,一旦使用其他不同類型乳劑的膠片就會發生測光失誤。它無法與多只閃光燈配合工作,并且不支持無線操作。另外,與所有的自動閃光測光系統一樣,TTL無法可靠地與手動閃光混用。

根據型號不同,EOS相機會配備一個、3個或4個TTL感應器。這意味著相機會傾向于使偏離視野中心的景物過曝,因為閃光感應器接收到的從膠片邊緣反射回來的光線相對較少。佳能TTL技術不能利用對焦點的距離信息,因此無法將距離較遠的高反光物體和近在眼前的弱反光物體區分開來。

數碼相機與TTL閃光

數字影像感應器的發展給佳能和其他相機生產商的工程師們帶來了巨大的挑戰,因為舊有的TTL閃光技術無法可靠地配合數碼相機工作。這是因為數字影像感應器表面反射光線的特性與傳統膠片表面的反光特性有很大區別。好在佳能當時已經開發出了E-TTL測光技術。

正是由于上述原因,佳能的EOS數碼單反機身,從EOS D30開始就不再支持TTL電子閃光技術,而只支持E-TTL。因此僅支持TTL的Speedlite閃光燈,或者設置為TTL模式的EX系列閃光燈,安裝于EOS數碼單反相機后,要么只能全功率輸出,要么干脆無法發出閃光。

當你選購用于EOS數碼機身的外置閃光燈時,需要注意不要選擇較老的非EX型號的閃光燈,不管銷售人員如何保證它們的兼容性也不要考慮。如果打算選擇第三方廠商的產品,一定要選擇聲明支持E-TTL的型號而不是僅支持TTL的。

注意:僅支持TTL的閃光燈(E、 EG、EZ系列Speedlite閃光燈)在配合EOS數碼相機使用時,無法自動測光。EX系列閃光燈設置為TTL模式時同樣無法測光。

E-TTL閃光測光技術

“評價型透過鏡頭”閃光測光技術(E-TTL或預閃光技術)于1995年面世,并作為EOS相機的閃光測光技術沿用至今。該技術與TTL技術完全不兼容,并且與環境光測光共用同一個評價測光感應器,而不像TTL技術那樣使用單獨的OTF閃光感應器。如圖3所示。

E-TTL通過主閃光燈管發射一束已知亮度的低功率閃光來測量所需的正確閃光曝光量。相機通過評價測光對場景中反射回來的預閃光線進行測量,并以中間調為基準換算出正確照亮整個場景所需的閃光功率。接著相機升起反光板,釋放快門,并指示閃光燈按照預先計算出來的閃光功率發出主閃光,對場景進行照明。

與A-TTL一樣,E-TTL也會在反光板升起前預先發出預閃閃光。E-TTL同樣依賴相機進行全部的測光和計算工作。但這兩種技術的原理和體系是完全不同的,包括預閃的時機、預閃的目的以及對預閃閃光進行測光的方式,都有所區別。

首先,E-TTL的預閃發生在快門釋放前的一瞬間,而不是半按快門釋放按鈕的時候。E-TTL預閃對于閃光曝光量的確定是必不可少的,而不是可有可無的。有些用戶甚至不敢相信E-TTL竟然還發出了預閃閃光。在通常情況下,整個過程在一瞬間完成,以至于很難察覺到預閃閃光。而當開啟了閃光曝光鎖定(FE lock)或采用后簾同步模式配合長快門拍攝時,則非常明顯。然而,預閃閃光就解釋了為什么通過取景器觀察時,可以看到一道輕微的閃光,而照明整個場景的主閃光卻看不到。這是因為發出主閃光的時候,反光板已經升起,取景器里也就看不到景物了。

其次,預閃閃光測光與環境光測光共同使用位于相機機身內的環境光感應器,這意味著E-TTL測量的是進入鏡頭的預閃反射光線,因而比位于機身外部的感應器更加精確,而不容易受到其他角度的反射光線的干擾,且不會讀取影像感應器或膠片范圍之外的反射光信息。同時這也意味著測光系統可以對畫面中更多的區域分別進行測光分析。

當使用閃光燈進行填充閃光時,E-TTL也普遍優于TTL和A-TTL。在日光照明下進行填充閃光時,E-TTL的算法能夠更好地平衡填充閃光和自然光。E-TTL閃光還可與當前使用的對焦點聯動,因此理論上可以獲得比TTL更加精準的曝光值(后者僅有一或三個測光區域)。

實現E-TTL要求同時具備支持E-TTL的機身和閃光燈。從20世紀90年代中期開始發售的EOS膠片機身,以及從D30開始的所有的EOS數碼機身均支持E-TTL,但較早的僅支持TTL的機身無法升級至E-TTL。所有型號中帶有字母X的佳能Speedlite系列閃光燈都意味著支持E-TTL。

E-TTL的局限性

E-TTL在過去數年中取得了很大發展。許多早期的E-TTL膠片相機不支持無線閃光光比控制或造型閃光。早期的EOS數碼機身同樣在E-TTL測光方面遇到了一些難題。佳能對閃光測光算法進行改進并推出E-TTL II,從而解決了許多問題。近年來推出的EOS數碼機身比起早期的EOS D30甚至EOS 10D,能夠更好地配合閃光燈使用。

理論上講,E-TTL是一個高度自動化的系統,它對現場環境變化的響應并不總是那么直觀。然而,當使用E-TTL的時候需要注意幾個關鍵問題。

首要的一點就是E-TTL會與對焦點聯動,或偏重于當前處于激活狀態的自動對焦點進行測光。換句話說,它會假設當前激活的對焦點就落在畫面中最重要的主體上。因此當實際情況與該假設不符,或者當對焦點對準的物體偏亮或偏暗時,就容易出現測光錯誤。

這就是為什么使用傳統的“鎖定對焦點并重新構圖”技巧拍攝時,容易導致閃光曝光失誤的原因之一。由于閃光測光是在環境光測光之后進行的,因此鎖定對焦點并重新構圖時只會鎖定環境光曝光量,而不會鎖定閃光曝光量。隨著構圖的改變,很可能會干擾閃光測光。

注意:解決該問題的方法是,選擇與被攝主體最接近的對焦點,從而使閃光測光偏重于主體區域,使用閃光曝光鎖定(FE lock)功能鎖定閃光測光值,或將鏡頭切換為手動調焦模式。由于手動對焦模式下自動對焦點不會被激活,E-TTL會對整個場景進行平均測光。上述幾種技巧都有各自的缺點,而E-TTL的這些局限性都可通過E-TTL II加以解決。

與E-TTL隨之而來的另一個問題是,預閃閃光可能會導致被攝人物眨眼,從而拍攝出人物閉眼的照片。即使從預閃到主閃光發出的時間間隔非常短暫,也很難避免閉眼。特別是對于拍攝集體照來說,有人閉眼就更是司空見慣了。類似的問題也同樣會困擾生態攝影師,例如鳥類攝影師。這個問題在使用慢速快門配合后簾同步閃光時就很少碰到了,因為從預閃到主閃光之間相隔的時間較長。如圖5、6。

解決該問題的唯一可靠的方法就是,通過按下FE鎖定按鈕來人為觸發預閃閃光,然后等待片刻再拍攝照片。當使用FE lock時,最好事先提醒被拍攝的人共有兩次閃光,否則當預閃閃光發出后,他們會認為已經拍攝完畢,眼睛可能會望向別的地方。

最后一個問題是,E-TTL預閃閃光可能會提前觸發那些光觸發從屬閃光燈,造成從屬閃光燈提前發出主閃光。這一問題的后果是造成主閃光曝光不足或者根本沒有主閃光。預閃閃光還會對手持閃光測光表造成干擾。

E-TTL II

發布于2004年的E-TTL II作為E-TTL的改進技術,為佳能數碼單反相機的測光性能帶來了兩個方面的顯著改善。E-TTL II不需要對閃光燈或鏡頭做出任何改造,而只需要對相機機身進行一定的改進,因為所有的變化都源自機身內部。支持E-TTL II的機身無法提供對E-TTL的支持,較早型號的機身亦無法通過升級支持E-TTL II。

要點:與E-TTL不同,E-TTL II不會將測光與處于激活狀態的對焦點聯動。

E-TTL II經過改進的閃光測光算法

E-TTL II會在E-TTL預閃發出前和發出后,分別對相機的中央評價測光區域進行測量。任何一個發生輕微亮度變化的相關區域都會被加權,或授予更高的測光優先級。此舉解決了E-TTL遇到的高反光材質區域干擾閃光測光的問題。在閃光測光過程中,相機不會測量畫面邊緣區域的曝光量,因為相機假設被攝主體不會過于靠近畫面構圖的邊緣區域。

從某種意義上來說,E-TTL II測量的閃光數據橫跨了一個假想的平面,而非某一點上的閃光數據,而閃光測光覆蓋區域的大小取決于被攝物體的大小。另外,不論采用自動調焦還是手動調焦,測光的結果都不會受到影響。

通常情況下,E-TTL II在閃光測光中使用評價算法,但有些機型支持在閃光測光中使用平均測光而非評價測光。該功能對于某些使用無法傳遞對焦點距離信息的鏡頭的情況下可能會非常實用,如圖7。

距離信息

大部分佳能EF和EF-S鏡頭都內置了旋轉式解碼器,用于檢測處于焦點范圍內的被攝物體與相機之間的大致距離,如圖8。在一定條件下,E-TTL II可將距離信息用于閃光輸出功率的計算。該功能主要適用于確認高光反射區域或非反射區域是否與被攝物體的合焦區域處于相同的距離范圍內。當使用鎖定焦點重新構圖的拍攝技巧,且未設定FE lock時,該功能尤其有效。在此類情形下E-TTL II可以顯著減少閃光測光失誤問題的發生。

不使用對焦距離數據的情況

E-TTL II只有在使用正向直射閃光時才會參考對焦距離數據。當鏡頭無法提供距離數據、閃光燈燈頭角度發生俯仰或搖擺、使用微距閃光燈或配合無線E-TTL II使用時,將不會使用對焦距離數據。

當使用反射閃光時(例如,當閃光燈燈頭處于除水平正向閃光外的其他所有位置時),相機將無從獲得閃光燈發出的光線經過各種反射最終到達被攝物體所經過的距離。從墻壁、天花板或其他表面反射的光線會被分散和衰減。由于反射閃光是改善場景照明光質感的一種常見技術手段,這就意味著當使用反射閃光時,E-TTL II的最大優勢就只有改善評價閃光測光了。有一個小小的例外:當500EX系列閃光燈的燈頭向下傾斜7°時,對焦點距離信息并不會被屏蔽。

其余兩種情況比較相似。當使用微距閃光燈時,相機與被攝物體的距離太近,以至于無法確定精確的距離信息;而當使用無線E-TTL閃光時,相機無從獲得各個閃光燈與被攝物體之間的相互位置關系。

然而,當通過離機引閃線纜連接相機熱靴與閃光燈時,E-TTL II仍可使用對焦距離信息。這意味著使用閃光燈架的用戶仍能享受E-TTL II帶來的便利。實際上這意味著當閃光燈的位置比相機距離被攝物體更近或更遠時,或者閃光燈的指向偏離鏡頭光軸而閃光燈頭仍處于水平正向閃光位置時,閃光測光將會出現一定的偏差。只要所使用的鏡頭支持對焦距離信息傳遞,就無法屏蔽該功能,不過只要將閃光燈頭稍微偏離水平正向閃光位置,就可以達到屏蔽距離信息的目的,而閃光效果則不會受到明顯影響。

關鍵在于這樣一來,就可以讓E-TTL II在可用或適當的時候利用距離信息,而并不過于依賴距離信息。

數碼相機使用E-TTL閃光燈進行環境光測光

當開啟閃光燈時,大多數支持E-TTL的相機不會改變測光模式,即仍保持用戶設定的測光模式。然而EOS 1系列機身有所不同。當開啟閃光燈時,1系列相機會自動切換為評價測光,但測光時的權重分配與激活中央自動對焦點時相同。這就意味著使用1系列機身配合閃光燈工作時,其測光風格與中央重點平均測光非常相似。

對E-TTL閃光測光的算法做更加詳細的描述是不現實的。佳能從未公開過相關信息,而不難想象E-TTL的算法比TTL更加復雜。不同型號的相機的測光行為也各不相同,而且E-TTL經過多年的發展,自身也在不斷改進。

E-TTL與環境光測光使用同一枚感應器,只是在不同的階段使用。典型的E-TTL測光采用評價測光模式,但部分型號允許用戶通過自定義功能選擇不同的測光模式。有些型號的相機在手動對焦模式下使用平均測光。

在自動對焦模式下,E-TTL相機會將閃光測光偏重于當前選中的自動對焦點。大部分早期EOS數碼機身在開啟閃光燈后對背景進行評價測光,而不使用點測光或局部測光模式。在手動對焦模式下,部分EOS機身會切換至平均測光。

正如前文所述,對激活的對焦點進行偏重測光會帶來一系列潛在的問題,因為閃光測光幾乎在以相當于點測光的模式工作。許多E-TTL閃光測光問題似乎都與此有關。例如,如果自動對焦點恰好對準的是一個較暗的物體,閃光測光幾乎肯定會過曝,反之亦然。

解決該問題的標準方法是使用FE鎖對中間調的物體測光,但這種方法在婚禮和運動題材的拍攝中顯然并不合適。另一種辦法是如上文所述,將鏡頭設為手動對焦模式,但這種方法同樣尷尬。

最早的EOS數碼機型(D30與D60)在E-TTL閃光方面就遇到過這樣的問題。EOS 10D及后續機型通過技術手段降低了閃光測光失準的風險,方法是將E-TTL模式下的測光模式設為平均測光,即使鏡頭處于自動對焦模式也是如此。

E-TTL II閃光測光模式

E-TTL II采用了一種完全不同的方式進行閃光測光,而不再對當前激活的自動對焦點進行偏重測光。取而代之的方法是,在E-TTL預閃前后分別檢測每個評價測光區域,接著獨立計算每個區域的權重,降低那些在預閃光中呈現高反光率的區域的權重。這意味著E-TTL II不再使用相機的幾種固有測光模式,而是對每次拍攝進行動態的計算。配備E-TTL II的相機與過去的型號相比,閃光測光通常更加可靠。

機械快門工作原理

相機快門通常被認為是一片簡單的薄片,滑向一邊使膠片或影像感應器感光,再滑回原位結束曝光過程。某種情況下對于傻瓜機來說確實如此,但現代單反相機的快門更為復雜。

單反相機快門的機械組件,包括數片相互重疊的“刀鋒狀”快門葉片,葉片可以像電梯門一樣滑動收縮到一個深槽內。但與大多數電梯門不同,相機快門有兩個分開的“門”稱為快門簾,兩組快門簾在關閉時都可以覆蓋整個膠片或感應器。典型的電梯門是成對開閉的,而EOS相機的快門每組快門簾有三到四片快門葉片,用復合塑料或鋁合金制成。這類快門設計稱為“焦平面快門”,因為快門緊挨著膠片或影像感應器,而感光器件就位于焦平面上。

下面是快門打開的正常步驟,不考慮特殊情況,如數字實時顯示模式下的靜音拍攝模式,或當快門速度超過最高閃光同步速度的情況。

●“第二簾”(尼康稱為后簾)首先打開。相機內的電腦系統啟動一具電磁馬達,釋放快門簾鎖定機構,使第二簾快門沿著與光路垂直的方向升起。而此時感光區域仍被第一簾(前簾)遮擋。

● 第一簾下落,使感光區域感光。快門按照相機計算出的快門速度值打開相應的時長。通常此時是相機向閃光燈發出同步信號的時刻。

● 當相機內的電腦確定快門已打開達到正確時間,就會關閉第二簾阻擋光線通過。第一簾保持降下和開啟狀態。

● 一旦第二簾關閉,膠片或感應器就會被完全遮蓋,曝光過程結束。

● 最終,快門狀態會重置,第一簾升起并回到起始位置,開始準備下一次拍攝。此時膠片或感應器完全被兩組快門簾遮蓋。

最高閃光同步速度

那么,單反快門應該如何設計以實現閃光攝影呢?實際上非常復雜。在大多數快門設定下,快門葉片以極高的速度運動以使整個影像區域在一次拍攝過程中得到曝光。但機械快門無法單靠極快的運動速度來達到極高的快門速度,即使葉片運動的速度可達每小時32千米。

為了達到高速快門,解決方案是在第一簾尚未完全打開前就開始關閉第二簾。當使用這種方法時,整個感光區域并不會同時完全暴露在光線下,而是通過兩組快門簾形成一道狹縫,掃過整個感光器件表面,有點類似于平板掃描儀或影印機。在大多數相機上,快門葉片運動的速度并未實際改變,曝光時間取決于一簾打開與另一簾關閉的時機。

在環境光線保持不變的情況下,移動的狹縫可以保證畫面被均勻地照亮,照片效果是正常的。而當使用閃光燈時,閃光脈沖持續的時間非常短。如果發出閃光時受到曝光的區域呈非常狹窄的帶狀,整個畫面的曝光就會出現異常。使用超過相機最高閃光同步速度的快門設置就會出現黑邊現象。

數碼相機有一種功能:電子快門。電子快門通過開啟和關閉影像感應器來模擬機械快門的工作過程。機械快門仍是目前單反相機的主要配置,這是由CMOS數字感應器的計時機制決定的。然而未來的影像處理芯片可能會讓單反相機不再需要機械快門,以提高閃光同步速度。實際上,使用了CCD而非CMOS感應器的EOS 1D同時具備電子快門和機械快門,這就是為什么它的閃光同步速度高達非同尋常的1/500秒的原因。

截至本文寫作時,搭載實時顯示功能的EOS相機可以使用電子前簾。這意味著感應器通過電子方式開啟,以模仿機械快門打開,而曝光結束則完全依靠傳統的機械后簾。

要點:配備焦平面快門的相機在使用閃光燈進行普通閃光時,最高快門速度受到一定的限制。這就是相機的最高閃光同步速度,通常簡寫為“X-sync”。

最高閃光同步速度限制

通常情況下,EOS用戶不會遇到被較暗的矩形黑邊毀掉的照片,因為相機會控制快門速度保證不會超過最高閃光同步速度。這就是為什么當開啟外置閃光燈或彈起內置閃光燈后,快門速度可能會降低的原因:相機會強制執行這項內部限制。

最高閃光同步速度可以從低端消費機型的1/90秒到專業機身的1/250秒或1/300秒(EOS 1D可達1/500秒)。搭載小幅面影像感應器或APS-C畫幅的相機,一般傾向于比全畫幅機身(35毫米膠片機身)具備更高的最高閃光同步速度,因為它們的快門組件更小、運動速度更快。

從另一個角度來說,在使用閃光燈時,有3種情況可以突破最高閃光同步速度的限制。第一種情況是非Speedlite閃光燈。如果閃光燈被通過手動連接所觸發,相機將無從得知閃光燈已經在使用中。只有與Speedlite兼容的自動閃光燈安裝到相機熱靴上(當然,內置閃光燈肯定可以被識別)才能被機內電腦所感應。這就是為什么使用影室閃光燈時畫面一側很容易出現黑邊的原因。

有時也會出現電腦控制的閃光同步速度與快門的實際物理速度不一致。有時可能會遇到在使用非自動閃光燈時,相機的快門速度比標稱的最高閃光同步速度更高的情況,花點時間設定不同的快門速度來找到相機的最高閃光同步速度還是很值得的。

佳能為影室閃光燈指定的閃光同步速度比Speedlite閃光燈更低一些,因為大部分影室閃光燈發出的閃光脈沖持續時間更長一些。由無線引閃器觸發的閃光燈還可能會有額外的傳輸延遲。為影室閃光燈指定的時間值根據型號和設置的不同而各不相同,所以全部手動影室閃光燈都屬于全新的領域,最好用不同的快門速度進行測試。

可以突破最高閃光同步速度的第二種方法,高速同步模式,將在下一節探討。第三種情況,使用普威的PocketWizard HyperSync。

高速同步(FP閃光)

20世紀50到60年代,許多配備焦平面快門的相機可以使用焦平面(FP)閃光燈泡。FP燈泡比普通燈泡點亮的時間更長,可以維持足夠長的發光時間以確保在高速快門下整個畫面獲得均勻的、足夠的曝光。這是一種有效的變通方法,可以有效地提高相機的最高閃光同步速度。

隨著E-TTL的發布,佳能也給出了超越相機最高閃光同步速度壁壘的方案。高速同步閃光,最早由奧林巴斯實現,該技術允許相機以任何所需的快門速度完成閃光攝影。

在高速同步模式下,相機控制閃光燈以極高的頻率連續發出多個閃光脈沖——頻率可達約50kHz。在這樣的高頻下,閃光燈管的發光亮度在每次發光之間不會下降過多,因此可以有效地進行持續照明。然而全部閃光所需的能量必須由同一個電容充電周期提供(沒有足夠的時間在閃光間隙對電容進行充電),因此總的發光功率比普通閃光有所下降。閃光燈管在快門打開前稍早開始發出閃光脈沖,并在整個曝光過程中持續發出閃光。如圖11和12所示。

該功能的叫法比較混亂,“FP閃光”、“FP模式”、“高速同步”和“高速(快門同步)模式”等叫法都曾在佳能的用戶手冊和相機菜單中出現過,指代的都是同一種技術。在本書中統一使用“高速同步”的叫法,因為“FP閃光”這種叫法已經有點不合時宜了。FP的意思更類似于早期的FP燈泡,盡管也可以理解為“fast pulse快速閃光脈沖”模式,顧名思義。

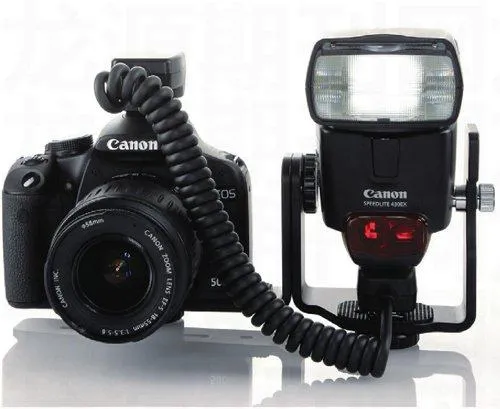

圖1. EOS 500D數碼單反相機配備Speedlite 430EX閃光燈,并使用SB-E2閃光燈支架

圖4. EOS單反相機的五棱鏡。小型塑料鏡片組后方的電路板包含了環境光感應器。這部分被完全包裹在相機的機頂外殼內,從相機外面無法看到。

圖5. E-TTL造成人物閉眼。

圖6. 即使鳥兒也無法避免閉眼現象。

圖9. 雌性日本女郎蜘蛛,棒絡新婦。日本,京都,伏見稻荷大社攝。

此類場景對于三區域或四區域TTL,或者偏重焦點區域測光的E-TTL來說是個大麻煩。蜘蛛在整個畫面中只占據一小片面積,而它本身又相對明亮、呈高反光特性。E-TTL II恰到好處地照亮了蜘蛛,同時又不會使高光部分過曝。慢速快門同步使背景獲得正確的曝光。

圖10. 佳能EOS單反相機的機械快門組件。

更多閃光燈攝影技巧,請閱讀人民郵電出版社最新出版的《Canon熱靴圣經》。該書是佳能數碼單反相機用戶不可錯過的閃光燈寶典,也是幫助攝影愛好者掌握閃光燈使用技巧的參考級技術手冊。通過該書,攝影愛好者將對閃光燈攝影技術有全新的理解與認識。